|

片子很长,长到将近三个小时,长到身边有小朋友已经坐不住了,片子很短,短到王维张旭李龟年也只能匆匆一瞥,短到装不下李白高适以及盛唐灿烂的几十年,前半场鲜衣怒马少年郎与烈火烹油极尽繁华的盛唐,后半场前途困窘的中年人和高楼倾覆满目疮痍的河山,将进酒把片子推上的貌似是高潮,更是无限悲凉,好在悲凉后是两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山 |

|

那些年少时囫囵吞下的词句,却在某时某刻击中了你。 |

|

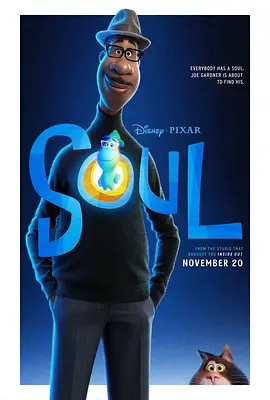

国内的动画电影一直在探索自己的风格,这几年已经在中国风的传统美学上做出了中国特色,而《长安三万里》不仅在美学方面做了突破,剧本风格方面也开辟出一种不一样的中国叙事。它的叙事像是展开了一条长长的历史画卷,用传统故事片的方式,不疾不徐地娓娓道来。不搞那些乱七八糟的类型片段子,就是专注于讲一个故事。故事主线是高适和李白长达一生的友情,以他俩为圆心,辐射出一众同一时期的文人墨客,勾出了大唐盛世的另一番景象。大唐盛世背后这一群报国无门、郁郁不得志的年轻人,用两个半小时道尽人世沧桑人情冷暖。安史之乱之后,乱世带来了报国和晋升的机会,却也让这一代人中的大多数都葬送了性命。长安三万里,竟然是这样的长安! |

|

看了点映。长安三万里这一名字虽豪迈,却大篇幅都是讲述诗人们的怀才不遇,王朝的危亡衰落。希望家长谨慎带孩子来,六七岁的孩子还是很难懂得影片的历史背景与精神内涵。影片可能对大部分普通人稍显乏味,很多成年观众都玩起了手机,大家谨慎观看。影厅内孩子朗诵诗篇的声音让我有些感动,希望这部影片能为他们埋下中国文化与诗词的种子吧!大中华便是我们的长安,诗词与中华文化便是华人一生的三万里长路。 |

|

终于懂了“表达了作者的思乡之情”“表达了作者怀才不遇之情”不是简单的一个答案 |

|

国漫早该作这一曲绚烂诗篇,且《将进酒》一节,就满足了我对盛唐“浪漫主义”的全部幻想。 |

|

高适的形象塑造的非常稳,半生不顺不自弃,掌权得势不欺人,处置站错队的老友忠义两全,在权利斗争的漩涡全身而退,追光这次用心写剧本了(但他家可以做的更好,光膀子摔跤一次就够够的了,究竟是谁想看两个小老头端着啤酒肚玩相扑?全员小短腿怎么回事? |

|

小杜甫好可爱啊,想到那么天真烂漫的小子美后面写出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,教科书上说的悲凉真真切切感受到了 |

|

希望所有父母都能知道 不是动画片就适合小孩子看 尤其是三个小时的动画 |

|

我们都是高适,天资平庸,相貌一般,无过人之才,学习也努力但成效不大,在人群里永远是默默无闻的角色,我们都爱李白,他们是天才,毫不费力就让我们无法企及,衣袖轻拂便风华绝代,绣口一吐就是半个盛唐,我们只能轻叹一声,收起艳羡之心,压住青云之志,清修于梁园,静等内心锦绣喷薄而出的那一刻。我觉得这个电影主角不是李白,不是三万里长安,而是高适,一个天资最平庸的人做到了诗人最高的功业,但却普通人能达到之处,而李白、杜甫、王维,他们是耀眼的星辰,让我们赞叹宇宙的广阔无穷。 |

|

高适像李白放在老家的糟糠妻。 |

|

讲高适,讲李白,讲壮志难酬,讲家国情怀,更讲大唐陨落。

(i人和e人数十年的友谊真的很好磕) |

|

全片最点醒我的一句话是高适对李白投靠永王的那句评价:“人生暮年,急中出错。” |

|

哥舒翰,未降。 |

|

神作!今年四十有三,我几乎是哭着看完的。我女儿问我俩口子,你们哭什么,没觉得那么感人。是啊,即使炎黄子孙读懂中国,也需要时间。 |

|

不适合12岁以下类人观看,理由如下:

1想象力丰富,墓前祭酒,指酒为尿;几人喝醉躺在地上,说人死了;李白大笑时大喊“跟疯子一样”。

2热心,帮电影人物对诗、跟作者本人抢着背诗。

3勤劳,随机挑选幸运观众提供背部按摩服务。

4专注不足但精力旺盛,电影时长过长,注意力被榨干,于是后半截开始聊天、跑来跑去、玩游戏、大喊大叫。

5不吝夸赞,每到炫酷镜头就是“好6啊”、“牛b”。

以下为影评:

略流水账,后半段比前半段好看,画面可以。几处伏笔收的不错,人物塑造有。

李白为谪仙人,高适为世间人。再多虚华在高适眼里始终是浮光掠影,然其被世事压制半生却不曾任命运裹挟,终大器晚成。

以下为吐槽:

人腿那么短,为啥马腿也那么短?!

抢舞姬那段不适,把人当个物件。

入赘把你委屈的,利用老婆求功名,你好清高好主贵? |

|

“你心中的一团锦绣,终有脱口而出的一日” |

|

我tm哭成狗,我要刷十遍 |

|

小孩子在闹,年轻人在笑,中年人在默默流眼泪 |

|

孩童们沉浸其中,大人们老泪纵横。

诗只是媒介,拍的是人生起伏,悲欢离合。 |

|

如果你不知道怎么写作文,就多引用名人名言,电影把这一得分技巧体现的淋漓尽致。 |

|

事实证明,酒喝太多了,是会长啤酒肚的…… |

|

想拍 nobody gives a shit 的爱国诗人高适就拍你的爱国诗人去呗,需要把李白塑造成这可悲样来给你高适垫脚吗?我能理解表现传奇人物“凡人化”的一面,但中国人拢共就这么一个象征自由与浪漫的偶像,就这都要推倒啊? |

|

总体观感不错,8/10。高家枪法,只为上阵杀敌!长安三万里更像是高适个人传记,其青年中年老年的人生轨迹特别完整。虽然影片是以高适的视角,带来了盛唐诗人群像,但其实很多角色发挥空间有限。全片重点描绘的就是高适自己,感觉片方非常重视这个角色,反而李白的戏没那么精彩。168分钟,前两个小时比较平淡,高潮来的太晚也太短,高适这个人物塑造是最完整,最真实的,特别喜欢。片中融入的很多唐诗设计也不错,看得出片方下了很多功夫。将进酒那个段落以及高适战场部分非常震撼。 |

|

家长能不能别带着小朋友在电影院对诗了 背了几首唐诗非得在这时候显得背诗有用了 |

|

看的点映,空镜画面和水墨画是美的,人物建模丑丑的。叙事节奏有问题,后半段的高光挽回不了前半段的颓势。如果追光想要做弘扬中国传统文化之美的“史诗”类作品,那还是建议创作要依据历史事实。毕竟整部电影看下来实在是有一种“王安石邀请苏轼洗澡”的荒谬感。杜子美天宝元年就能成为李太白的座上宾酒友真的看得人一阵恍惚(毕竟李杜这两位大诗人初次相遇于李白被赐金放还的天宝三年)。本来哥舒翰那段还是看得我挺感动的,结果看到了有科普说哥舒翰是降敌了的(正确与否可以自查),我顿时就😅。只能说,要开发“新文化”系列,就请编剧不要再这样自以为是,请一位文学顾问和历史顾问也不是什么难事。最后,我对国漫能崛起也是报有乐观态度的,但所谓的“崛起”如若要放弃真正的优秀传统文化而极力展现历史虚无主义的话,那还是算了比较好。 |

|

李白是豪爽,不是郑爽啊😖 |

|

难看的要命,混乱的叙事系统,时而像重温五年高考三年模拟的青春期噩梦,时而像身处商务饭局被迫忍受中年男酒足饭饱后的吹捧说教,中间还穿插着黑皮体育土狗Vs文艺浪荡奶狗的擦边同人文,人物单一的性格面向被翻来覆去划重点,构成空洞的宏大叙事,令人呵欠连天坐立难安。 |

|

李白都不用修仙了,看了这部电影就会被你们气活:把我的传奇人生拍得这么枯燥沉闷无聊就算了,还把我堂堂超然脱俗的诗仙拍成了一个眼高手低的废物,没有真本事,只知道怨天尤人。

觉得自己天下第一,所有人都是有眼无珠,所有人都不懂我……我什么时候是这种人了?

我很担心中小学生看了这部电影后不再喜欢我了。 |

|

爱国主义诗人高适的故事,李白只是陪衬。疯疯癫癫的李白最后还非常落魄,而高适成了那拨诗人里最有功绩的。李白混不下去想去当赘婿,问了两个人意见,孟浩然说:“当。”高适说:“愧对列祖列宗。”确实就是不在一个层次,李白是仙人,高适是个直男癌,这个电影最不适的感受就是你不得不听这个自称是李白最好朋友的爱国主义诗人、直男癌高适给你介绍李白是个什么人。 |

|

按理说168分钟也不算短的,但是对主要人物——高适李白的个性书写自两人相识起便停滞不前,无非是加深了些,通篇看下来两人既不讨喜也不复杂,和我在课本上理解到的没什么两样。所谓诗以明志,做过阅读题的都知道每句诗背后都藏着一段故事,只是让片中人物将名诗名句草草说出是没有意义的,足以证明编剧对诗歌之于诗人的意义的认识是粗浅的,诗歌也没能真正融入电影的叙事当中,这点年初的《满江红》就做的好得多。其实主创真正应该做的是用一种画风老老实实地讲好一首诗句背后的故事,跟《如果国宝会说话》一样,不比这么浮光掠影、浅尝辄止的强? |

|

非常像是小县城里面一桌油腻男喝多了大谈我的奋斗,纯纯神经病 |

|

确实有被触动到,说句不要脸的话,跟电影里的高适共鸣了。我今年也35岁了,也是一事无成,年轻时的抱负和憧憬全都落了空,然后看着身边的文艺青年朋友每天放浪形骸、发激愤之语,总觉得与他们格格不入却又心有戚戚。某种角度说,这部动画电影是借历史讲述现在的。 |

|

很好奇片方的目标人群是什么,对于少儿来说有点冗长乏味,成人观众看起来又像某种少儿历史宣传片,讲了绵延战火和乱世失意的人,却没有一滴真正的血。 |

|

将进酒这么天才的东西,你们配画面配点银河和鲸鱼….. |

|

每次高适接到李白书信去找他,后者正在潇洒人生,完全不记得的样子,又名《怨种i人和他的海王e人朋友》 |

|

别看!信我!三小时起码煎熬两小时!别拿什么没文化、不了解历史、什么类纪录片风格说事;本人历史爱好者,好的纪录片也不这样,别碰瓷纪录片!

剧情:毫无故事性可言,低质量的流水账,平淡如水。人物:除了大男主高适,其他人物塑造一言难尽,扁平片面肤浅且突兀,80%跟剧情无关。画面:人物和动物建模毫无审美(除了开篇的那只鹰),不够精细,特效一般,比不上前作。

难看就是难看,扯再多花里胡哨、标榜立意高深,也是难看!主创们初衷也许是好的,但奈何能力有限,作为电影,很失败。

2号下午看的点映,虽然现在还不能显示打分,但先放个评论,能劝一个是一个吧。两星只给中国历史和大唐文化,跟本片无关。 |

|

这片是怎么做到塞满诗句但找不出一丝诗意的??? |

|

1、这就是i人和e人的区别吗?

2、且不说相貌丑陋,上身与下身64比例真的合理吗? (那个相扑手甚至是73分,这下盘都不稳还扑个屁)

3、剧情看的人尴尬死了,情不知所起,李白随时都跟磕嗨了一样

4、《将近酒》那段拍的不错,也只会让人觉得李白牛逼,而不是动画牛逼 |

|

作为中文系的人,看得泪流满面,可能因为如此高密度的诗句充斥、可能因为高密度的诗人人生轨迹交汇,也可能因为台词里这些诗句在黄鹤楼就在,长安就在,还有可能是因为四十多岁一事无成的高适让我想到了自己。回想起来,当年学古代文学唐宋段,我在注释的犄角旮旯里看到唐代诗人之达者唯有高适,封了侯,当时就特别好奇他有着怎样的一生。这部电影截取高适和李白作为双子星座还蛮妥帖。我对古代文学是非常纯粹的爱,如今却不曾有一点时间满足自己的爱好,每日埋首理论,犹记当年学唐宋段的时候,老师带着我们班去岳麓山的赫石坡上了一堂诗词课,那才是最单纯快乐的时光啊。 |

|

大型动画形式唐诗科普电影,还是挺适合带孩子去看看的。等于以动画片的形式,去视觉化了很多诗歌中的意象或是意境,也可以让孩子们更好地了解诗歌描述的时代和背景,这方面还是挺好的。不过,精华确实主要在诗里,讲诗的部分还可以,但剧情本身其实挺无趣的,甚至有些流水账。大概是套用了一个传记片的常见写法,明写高适,核心却是李白,而暗线则是对大唐、长安以及诗歌盛世的怀念,浪漫主义,或者叫文人情怀吧。 |

|

我可太喜欢这部电影了。就是中年人看着容易emo。

有人批评《长安三万里》,说这片子剧情平淡无聊,看得人犯困,我看了这番话就忍不住羡慕,是的,羡慕。

我看这片子时是掉眼泪了,一个和我年龄相仿的哥们儿看的时候呜呜哭的像鬼一样,依我之见,《长安三万里》其实算是某种意义上的成人电影,这里面角色和其处境的流转,真的得是在生活中受过委屈,遭过折辱,甚至心凉心死过的人才能有感触。

影片刚开始时,两位主角是什么心境?

“我要直取长安!叩天子门!”

“你我生逢如此盛世!当为大鹏!”

何等的意气风发,洒脱率性,影片中后期,两位主角又是什么心态?

“军营生活倒也简单…一转眼十年过去了…仿佛什么都没有发生…”

“人间的道我是走不下去了…”

凡是有过类似心境流转的人,看到这很容易憋不住眼泪。 |

|

美的是盛唐诗歌,但不是这部电影。 |

|

好,咱们全国厅局级干部传阅一下。 |

|

不难理解追光为什么要用一个有官瘾、由始至终为“正统”政权卖命的高适作为正面主角,并由他的视角去审判一个因不受赏识而疯疯癫癫终日躺平的李白,因为这显然是对当下受众公务员瘾的呼应。尤其当李白投靠叛军需要高适拯救的时候,不是突出李白的走投无路,而是彰显高适的大义凛然,这更是迎合简中舆论场把知识分子视作卖国贼的一种意淫,大有打倒学术权威的意味。以上种种都让“诗在,长安就在”看上去像是一句反讽,因为这三个小时的流水账看下来,给人感觉这唯一封侯拜相的愚忠诗人,似乎更值得我们铭记,反而是流芳百世的诗仙,只是一个胆敢背叛盛世大唐的疯子罢了,即使有天纵之才,那也只能任凭官府蹂躏。由此看来,“只有官在,长安才会在”。 |

|

长安三万里,诗歌永流传。还蛮吃追光这种新瓶装旧酒的改编,然而这次的五五分小短腿画风太吃藕了。高适是小镇做题家,李白是赘婿凤凰男,哪怕在所谓大唐盛世,他们依然蹉跎半生,想想真是挺悲哀的。才人不遇,古今同慨... |

|

很惊喜,拍出了我想象中大唐“诗人宇宙”的厚重感,一个个耳熟能详的人物在大银幕上“活了过来”。诗人群像不好拍,题材挺冒险的,处理不好很容易枯燥流水账,但影片没有以名气更大的李杜作为主要视角,而选取了高适,并巧妙地将他和李杜等人重要的转折点串联在了一起。高是唐朝众多诗人中少有的出身显赫,后家道中落,晚年又仕途畅达的代表,人生大起大落,和唐代发展相呼应。在事件串联上也避免过多的宏大叙事,而是通过个人回忆娓娓道来,聚焦文人之间惺惺相惜的情谊,以诗会友对酒当歌,也让那些浪漫恣肆的诗歌有了更具象可感的画面。在历史的长河面前,个体的渺小和无奈,宿命的悲壮感也令人唏嘘。回望过去,长安盛景浩瀚,终究不过是稍纵即逝的流星,但好在那些留下来的瑰宝,是能够始终闪耀泽被后世的。感到我内心的中二“诗魂”又在燃烧了! |

|

文学盛世恰逢时局乱世,唐诗如此,七贤也如此。出世与入世困扰着文人,文学可以是投名状也可以是避世符。高适和李白这组人物关系选得好,故事编得也完整。有些议题到一定位置也就够了,是普通人对天才的凝视。唯一意外的是,李白教给高适的,是摔跤的以虚对实,恰好在文学之外。高适,挺完整;李白,就略扁平。出世入世想的最深最纠结的,其实还是苏轼,出得辽阔,入得缠绵。 |

|

几度落泪却不知为何 |

|

属于中国自己的文化输出。你可以说他低幼,但家国情怀、子期伯牙和暮年诗赋动江关的惆怅是需要阅历去理解的。前半段稍冗长但到了《将进酒》就开始掀起如洪水般的共情狂潮,更是让爱长安的人听到“书在,诗在,长安就在“的点睛之笔后不禁潸然。这是属于我们的罗马、耶路撒冷和君士坦丁堡,在家喻户晓的诗文中勾勒出一个无与伦比的长安。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (734298票)

8.3 (734298票)

![IMDB评分]() 7.5 (1,727票)

7.5 (1,727票)![TMDB评分]() 7.80 (热度:66.19)

7.80 (热度:66.19)