|

Marcello和Anita重聚在一起看《甜蜜的生活》,这太FeFe了。补完意大利怪老头所有作品,再见,罗马,再见,Cinecitta电影厂,再见,卡比利亚,再见,圭多,再见,卡萨诺瓦,再见,格拉迪斯卡。最后的最后,再见,世界上所有的马戏团与小丑们。 |

|

费里尼忌日看他倒数第二部讲述拍电影虚实结合的伪纪录电影,焦点全在费里尼做为本片导演又处于日本摄制组的访谈对象的多重拍摄下如何突然的消失与出现。缅怀罗马电影城戏里戏外各部门的分工与轶事趣闻,而重头戏却是远赴郊外拜访许久未见的女神,当两车人进入房屋不久费里尼不见片场再现,电影在魔术一样变出的银幕开演《甜蜜的生活》,看到年老的马塞洛和安妮塔重焕青春难免不让人一同潸然泪下,镜头最后转向院里凶狠的大狗也成为道具乖巧地坐在那里观看,多么神奇的力量。而且还有青年费里尼对刚入圈时的青葱追忆,如今扮演的演员年岁不小依然活跃影坛,结尾反用打板开始与《小丑》异曲同工不愿落幕。资料馆修复版。 |

|

费里尼这个老东西 |

|

时长01:42:37,靠着残缺字幕和零星弹幕在B站看完。名为访谈录,实际不是。第67分钟马斯楚安尼出现,第74分钟安妮塔出现。一张幕布,里面是二三十岁年轻时候,外面是27年过去弹指一挥间。看这个片子,要么是真爱,要么学电影,要么为了拿徽章。我觉得豆瓣出这个“马戏团”徽章选片时欠考虑,用不着看19部,可以学库布里克片单来个13部。全片最喜欢老友重逢看《甜蜜的生活》那段,时光飞逝让人感慨 |

|

【SIFF天山 4K修复版】费里尼倒数第2作,获戛纳40周年纪念大奖。一部举重若轻的元电影,对费费一生挚爱的电影摄制的深情回望。对选角、试镜、服化道与片场各种岔子的喜剧性呈现。戏中戏中戏,真实与虚构、纪录与搬演的界限就这样被圆融地消弭,一如[罗马风情画]。致敬[朱丽叶与魔鬼]。马塞洛升空至窗口的出场方式恍若[女人城]变奏。与安妮塔重逢,挥舞魔术棒变出幕布,一起重温27年前的[甜蜜的生活],令人泪下。Rubini一角令人想及[船续前行]中的记者,只是,这一回,他既是演员/记者,又是年轻时的费费,还代表着仿若观众般的观察者视角。来自日本的采访团、尼亚加拉瀑布、纸板大象与古印度风情、进攻片场简易集体遮雨棚的马上印第安人,难得看到如此多样(cliche?)的异国元素。时而涌入的人工雾气与呼呼风声,是纯粹的费里尼之味。(8.5/10) |

|

彻底抛弃了抒情性的束缚而走向天马行空的佳作——米兰.昆德拉 |

|

在费里尼百年的忌日当天,看他这部关于拍电影的电影,无比感动伤怀。在电影里拍拍电影的方方面面,无奈争吵合作坚持甚至开战换来光影魔术乍现一霎那的震撼,而杀青后拍电影的人就回家了,留下一句“能不能给我留一丝光”,那对电影深沉不舍的爱啊,实在太动人。《甜蜜的生活》最经典画面的重现即是这一切的概括。这个为罗马电影城拍下的命题作文是费里尼给电影的情书,超越满分。 |

|

3.5. 依旧是城市、马戏团、回忆、幻想、音乐、爱情,或许太久没有看费里尼,有断点,但那气氛和音乐实在太费里尼。Anita哭了我也哭了。 |

|

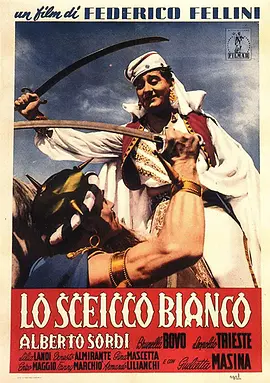

最适合在看完甜蜜的生活之后观看 电影厂恰恰就是费里尼的马戏团 |

|

中文字幕不全的,时有时无断断续续,看图脑补蒙着半猜半看。安妮塔居然发福如斯,当年女神级别的身材怎么胖成了大娘了,啧啧,可惜。 |

|

三星半。又是一部戏中戏的多层嵌套。“访谈录”既指日本记者采访下费里尼对自己工作方式的呈示,同时也是1940年自己还是名受命采访的记者时首度造访制片厂的回忆复现。某种程度上,本片是《舞国》主题的延续:将镜头移向拍摄现场、对电视媒体的批判、以及召回银幕代言人来忆旧的感伤情绪(甚至带有消费之嫌)。可惜,对费里尼黑白片时代的好感在他的晚期电影里消磨殆尽,对他的工作方式,已实在没有多少兴趣了。 |

|

在a4k字幕网上把字幕下载套上看了,翻译的水平还可以。但费里尼的电影往往不是字幕好坏就能欣赏得来得,曲高和寡,一个人的狂欢。粉丝大概会很投入,路人来说相当不友好。看着昔日银幕上的俊男美女变得臃肿肥胖,一种“岁月如飞刀,刀刀催人老”的感慨油然而生。 |

|

现实和梦境交替,摸不到一点故事的脉搏,费里尼超乎寻常的想像力弥补了情节薄弱的硬伤。这也许是大师拍给自己看的电影,还有那些追随他半生的老朋友们。电影,该结束了,但电影再次出现在幕布上时每个人都还能认得出是他,只是大师的时代已成云烟,那个黑白的意大利与甜蜜的生活已伴随老片场一起老去。 |

|

无比熟悉的视听场景,但是这个画面质感太现实了,出戏。 |

|

1、我们这群疯疯癫癫的人啊~ 2、看完这个电影,我又活过来了~ 3、甜蜜的生活的那段光影时间魔术,秒杀一众大导,这也是为什么费里尼历史地位名列前茅 4、看似杂乱无章、完全不知道每个场景为何这样或者如何剪接的,但目光无法移开,奇妙的美感,费里尼太厉害了。5、偶遇波斯猫和猴哥猴哥 |

|

现在我们知道了,费德里科后来只为爱他的影迷拍电影。无可回避地,我们要谈到创造力消退的问题:当一位创作者在最鼎盛的时期表达完了生命中的所有重要主题、却仍按捺不住创作欲,他就要反复陷入到元叙事当中——60年代的《八部半》所揭示的焦虑与危机,将在日后不断显现:70年代的《小丑》《罗马风情画》,并在80年代的《访谈录》中达到顶峰。拍完了童年的记忆/梦境,他又开始回顾初踏入影坛的惊奇,假借日本纪录片团队勾出自己的阐述(也召唤了合作伙伴与代言人),并戏谑了剧组选角、拍摄的若干趣事。仍是轻松地在形式虚实之间穿梭,但明显看出了几分疲惫和老态(自恋对于一个老人来说是太重的判词)。然而影迷会在马塞洛的魔法中得到满足,享受老友重聚的宽慰与欣喜,一同在甜蜜的生活里,重温最好的时光。 |

|

看到马斯楚亚尼变出幕布,大家和Anita一起沉醉在《甜蜜生活》的光影中,更坚定了昨天看《舞国》时的想法:费里尼此时的情怀就像莎翁收结舞台生涯的《暴风雨》一剧里的魔法师PROSPERO告别他的荒岛,“我们这些艺人,原是一群精灵。。。一切终将消失,正如一场幻景。我们正与梦幻相同” |

|

dans le noir du temps |

|

所谓访谈,是日本团队访问,是与各式电影工作者交流,也是费里尼与当年那个跟着大象走进电影厂的自己对话。电影厂真是一个极其美妙的所在,当下即便如同一只被新建筑围着的困兽,依然有人情与梦的缠绵,撑得起马戏团一般热闹的奇想。那时看《梦书》,费里尼钟爱的丰乳肥臀,也被当中的女人提起。《甜蜜的生活》早与费里尼一同老去,主创齐聚像是一首俏皮的挽歌。而马塞洛说打飞机就像一出连载小说,一个角色引出另一个角色,真有意思。@资料馆 |

|

还是那种“伪纪录”方式,现实与过往,记录一生的片场岁月。 |

|

#SIFF2020 依我看,这些不加节制泛滥的狂欢氛围,肤浅的对岁月的感伤情绪,恰好都是费里尼电影最浮夸和空洞的部分,很自然在一个大师晚年毫无创造力的瞎搞里令人厌恶的汇聚起来。 |

|

#资料馆2020费里尼大展# 彻底看傻了的神作。照我说这应该是费里尼最佳作品了。这片在形式上比[八部半]还要走得更远,伪纪录片+费里尼已入化境的大场面调度,所谓“片中片中片”,自传-梦境-回忆-吹牛-电影,加上他自己,全部以一种反复嵌套又多重自指的方式混杂在一起。可能是电影史上最荡气回肠的公交车之旅?以及可能是电影史上迄今形式最纷繁复杂的(导演)自传/传记片?费里尼简直就是罗马电影城的唯一真神。 |

|

大制片厂是所有电影人对自己人生的不在场证明,从纸板大象到纸板狗虚构的过去向虚构的当下再次展开,胶片魔术穿越时光回到《甜蜜生活》,雨中帐篷厢车最后狂欢,杀人红番电视天线围攻大银幕前朝余孽,结局留下的一丝光明却是全片第一场第一镜打板开工;卡夫卡的《美国》,费里尼第一次片场采访,浪漫戏中戏中戏,可爱 |

|

随心所欲不逾矩?? |

|

费里尼有个大屁股~这点从他的说话时候的吞吐量就能判断出 |

|

《甜蜜的生活》,和索菲亚·罗兰一样性感的安妮塔·艾克伯格发福成了大娘,蠢萌如让-皮埃尔·利奥德的马塞洛·马斯楚安尼也生了一脸岁月的褶子,费里尼倒数第二部作品,两个曾经何等美好的躯壳,如今住在里面的是两具衰老的灵魂,银幕前回忆往昔,相视一笑,二十七年,翻天覆地的变化。只是镜头下的意大利,马戏团,众生相,意式欢乐,还保留最原始的色彩,这就是影迷们甜蜜的生活 |

|

补片子果然需要按时间顺序看。如果没在看《甜蜜的生活》和《访谈录》之间隔着十部导演其他的作品,恐怕难以体会马塞洛突然出现在窗口时众人的喜出望外,也不会理解阿妮塔回顾昔日影像时流下的泪水。将人生五十余载奉献给电影的导演,绝对有权利打一次自我致敬的情怀牌,也有义务用一部总结性的作品与观众做一个漫长而温柔的道别。 |

|

晚年费里尼最后的制片厂时代回忆,“伪纪录”和“戏中戏”类似阿巴斯早期的村庄三部曲,它是FF的新现实主义回归,但在现实主义的“再现”中仍旧保留超现实一般的生命力与浓烈的表现感,它借助彩色胶片而增强。喜剧化的结尾饱含孤独与恐惧,灯光暗去,在空无一人的制片厂拉下场记板。 |

|

老去的安妮塔和马塞洛在魔术银幕上看着年轻时的彼此,实在太美好了。 |

|

意大利式的欢腾 |

|

戏中戏中戏 |

|

摄影棚变成了热闹的游乐场,出现年轻和年老的费里尼,印第安人人持着天线进攻摄制组,确实相当有费里尼的风格 |

|

反映了Fellini所謂「活電影」的特點:「這種朋友間親切的聊天體現了我心目中電影製作的極限狀態,即不需要故事情節,不要電影腳本,甚至不需要一瞬間的感覺,除非它確實是發自於內心的一種創造力,屏棄一切預想的結構。」收尾講著一縷陽光,可是鏡頭停在人工燈光。 |

|

费里尼写给Cinecitta电影厂的情书。日本摄制组前来访问正在片场工作的费里尼,而费里尼当然不会老实地坐在椅子上一板一眼的接受访问了,而是把这部《访谈录》变成了未来与过去的混沌。采访费里尼的日本摄制组反而被费里尼纳入到电影之中,以往被抽离在屏幕之外的访谈者变成了电影的一部分(虚化「采访记录者」立场的手法让人想起《船续前行》了)。鲁比尼则是年轻记者费里尼的真实写照,独自穿梭于片场,象征着费里尼以记者身份与Cinecitta电影厂的交集。艾克伯格与马斯楚安尼看着屏幕上《甜蜜的生活》里的年轻版自己,也是过去与未来两个时空的相交。电影既能编织虚幻的梦境,又能留住美好的过去,真是再适合费里尼不过的艺术形式了。 |

|

青年费费漫游电影城(可怜而今城内都是拍广告的),自己拍自己拍电影,其实是似乎颇为复杂的结构但他弄来好像轻松自如像写个随笔一样,热闹,好看,4K体验very good。这应该还是没有收同期声吧声音真的蛮假的(意大利特色...) 苦逼AD永远是此类(伪)纪录片中最亮的星。马切罗当然必须闪亮登场,不过费里尼不是在书里写MM和Anita互不觉得对方attractive吗(跟Aimee则是互有好感)那很会演了。@和平影都 |

|

用电影告别。 |

|

本片的名气不算小,但在豆瓣费费的作品里却是最不被关注的一部,评分人数还不到600人。我想其中最大的原因就是不靠谱的字幕,时隐时现,驴唇不对马嘴,导致了极大的观影障碍,但语言对白毕竟不是电影的唯一,就马斯楚安尼和艾克伯格那一段就足以震撼你我的神经。余华说他看无字幕的《爸爸出差时》感觉自己看懂了,后来看了有字幕的,证实了自己的想法。的确,即使无字幕,电影也还是有能让人引起共鸣的地方。就像学语言,零基础不等于零智商。

PS:艾克伯格别墅里竟还挂着中国书法,字很漂亮。 |

|

上海电影节最后一场,实在是很应景的一部片子。在这部假意访谈纪录之名的作品里,费里尼串联了过去与现在,模糊了现实与虚幻,混淆了台前与幕后,用造梦的方式为电影制片厂立传,从而反复重申了他对于拍电影这项事业的热爱。 |

|

四星半。两首歌:波斯猫眯着他的双眼,波斯猫踮着他的脚尖,波斯猫守着他的爱恋,一转眼却又看不见;人间不过是你无形的梦,偶然留下的梦尘世梦,以身外身做银亮色的梦,以身外身做梦中梦。 |

|

电影Set可太好玩了,试镜众生相引得观众哄堂大笑,场面突发状况百出,导演真的得耳听八方眼观六路啊,吵吵闹闹的。看《甜蜜的生活》那一幕有点戳心。不过真正的interview部分不多,大多拍摄内容都是费里尼工作日常写照,没有实质性内容。【资料馆·费里尼百年诞辰纪念修复影展】 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

从片中体会到一些心态:四段拍片像4*1/2即一部作品代表两部电影的寓意,多个有始无终企划的辛酸历史,被日本人打动的仍是自己的热情,回看甜蜜生活中喷泉的美妙瞬间;代表作让故事延续,记得在看Lelouch男欢女爱2中也有这样情绪:缅怀荧幕中老去的角色和自己。对始终处于一个状态、品味下的导演,舞台无论剧院-影院-电视还是类型新现实主义-超现实-纪录片的进化,总是在试着让自己再次进入这样“做梦”的阶段,对模糊虚假和真实,真实的费里尼拍摄一部虚构拍片的片中片,回忆历史足以让观众/导演本人无憾 |

|

费里尼完成了对作品「结构式」的复杂重组电影论文。 |

|

本届SIFF我的九连刷费里尼最后一场,完美Fine!费里尼的纪录片真的太奇怪了,明明经过精心设计,但是又在强烈的诡异感和真实感之间徘徊。马斯楚安尼的出现有点惊喜,和安妮塔一起重看甜蜜的生活片段处太催泪了。 |

|

#费里尼百年诞辰放映.资料馆留影#修复版,半纪录半剧情,现实与回忆交错,意识流穿插戏中戏。Fellini借日本团队访谈之机,回顾年少的自己第一次来Cinecitta采访时的所见所感,并穿插为拍卡夫卡小说《美国》而进行群演试镜的珍贵画面(此片成为Fellini未竟之志)。最难忘两个场景——《甜蜜的生活》主演Marcello Mastroianni 与Anita Ekberg多年后久别重逢(与Fellini一起被误会为骗子),投影上的经典画面与现实中俩人年老容颜产生强烈对比令人唏嘘(电影是定格青春的魔术),以及最后集体出镜在雨中吹吹打打的演员们(不禁想起2020疫情最严重时意大利人竟还在纵情一曲),话说这是一个多么浪漫乐观又热爱艺术的民族啊,致敬永远的Fellini和意大利艺术家们。 |

|

片场风情画,费先生的【三十年细说从头】 |

|

今天太困了,办公室选角的地方断断续续睡了有五六分钟。

马斯特洛伊安尼出场后的「甜蜜生活」就进入状态了,戏里戏外的时间流逝令人动容。

以电视天线📡为戈矛的印第安人可太找乐了……混乱的片场和遮雨棚又成了马戏团式小格局大调度的费氏符号。

「女人城」这种梦与现实边界划然的呈现对费氏而言似乎是个少数,大多数的虚虚实实都是不断穿插的,无论是梦境现实,还是本片的片场-日本采访-本片纪录三重穿梭,都不着痕迹地自如切换,细想来倒真的是一种第四维度上混乱局面的大调度。

同样是迷幻与不确定,费氏和林奇的差别好大…… |

|

#16 波斯猫把我笑精神了 |

|

日本电视台加上鲁比尼扮演的记者的采访,让我们走进了罗马电影城,可以看到多个拍摄团队的现场实况,人多嘈杂,混乱不堪,正是在这闹哄哄的地方诞生了大银幕的悲欢离合,影片另有一处惊喜,费里尼带着马塞洛造访安妮塔别墅,甜蜜的生活重演,撩起几多惆怅。 |

|

费里尼玩电影。人生如戏戏如人生的境界。 |

|

又是马戏团🎪,48分钟左右的那段音乐🎶怎么那么熟悉?

最后的片场避雨,让我想到意大利是地中海式气候,雨热异时,大暴雨的时候多在冬季,正是很冷的时候,剧中正逢圣诞节🎄 |

![豆瓣评分]() 8.0 (1641票)

8.0 (1641票)

![IMDB评分]() 7.0 (3,328票)

7.0 (3,328票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 79%

烂番茄: 79%![Metacritics评分]() Metacritics: 83

Metacritics: 83![TMDB评分]() 6.99 (热度:4.72)

6.99 (热度:4.72)