|

移民。纪录片一样冷漠的视角。女性题材。女人总是比男人更加坚韧,处在社会底层的人是那么不容易,但生活总是会结结实实呼过来一个巴掌,而不是小心呵护。作为女人,独立真的很重要,不仅仅是财务独立,还有性格吧。 |

|

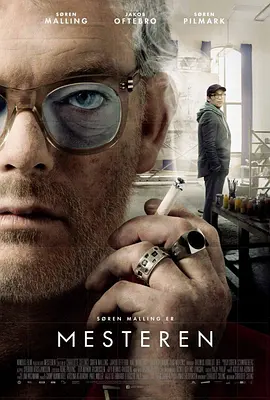

失业的乌克兰移民为实现德国梦想而被迫抛弃个人情感和社会关系,周旋于两个可为其提供经济支持的男人之间。作品通过表现主角从被剥削者略向剥削者的转变过程,极力塑造镇静、克制却不失温存的非法女性形象,以丰富的配角展开边缘社会全景,因导演细致的前期调查和业余演员的运用而兼具虚构与纪实色彩。 |

|

生活,爱情,还有梦想,我们的人生追求到底是什么?而作为一个女人,又如何得到她想要的? |

|

有整整一颗星都要给最后五分钟内紧凑又不动声色的“达成-立即再次失望-螺旋回到原点”,还有半颗为了那份逗马气味,非常平实流畅和克制,实在一股清流 |

|

三星半。孤独勇敢的女性在人海中浮沉,这样的故事几乎总被欧洲电影人所青睐。不同的只是她们不同的文化背景和所处的环境。这一次是漂流在德国的乌克兰移民。哪怕生存艰辛,也要努力争取更有尊严的幸福。冷静关切的镜头,坚定的眼神,也是充满了不屈不挠的力量。 |

|

1.想起来崔健的歌词儿了:情况太复杂了,现实太残酷了,别看我在微笑,也别觉得我轻松。我的心在疼痛,像乌克兰带来的委屈。2.交流的时候,导演说,玛丽亚是有原型的,于是有人问这个原型现在怎么样呢。导演说,她又回到了乌克兰。而且她被拍摄时,多次强调自己不需要帮助。3.哎,时代的游民 |

|

多特蒙德漂流记—亚莫连科 开个玩笑 一样的德国 不一样的偷渡者生活 德国的等级分布 一等本土人 二等后裔土耳其之流 三等偷渡者难民等等 最近欧洲的难民题材的电影真的很多呀 |

|

25分钟 |

|

冷静的角度观察女主角的异国生活。我喜欢关于过程的描述,但不再认同靠着“梦想”的支持以及过于简单直接的背影变正面处理。 |

|

写实不是特别够,如果走创意角度,Marjia压根就是德国人的话,会不会很有意思。 |

|

又是一部聚焦移民的故事,现实中的玛利亚最终还是回到了乌克兰,让人唏嘘。如果故事结尾和原型一样觉得会更好。 |

|

冷厉而不失暖意,一次达内兄弟式的人性聚焦。只是情节倾向于德式社会剧,略疲软。玻璃蓝和钢青色的基调,直到最后理发店一幕才被女主朴素的小红碎花衬衫打破。她帮库尔德女人烫发,闲聊着无关紧要又让人心痛的家常。全片最美的一刻。

影片根据真实事件改编,女主原型最后并没有实现梦想。

|

|

#第五届德国电影节#从镜头到表演再到剪辑全都奔着真实感而去,电影里的残酷现实和冷静的表现方式非常契合,喜欢;从头到尾没有音乐,开始于一个背影的手持结束于迎面的手持,很完整;虽然是一部单视角的剧情片,但导演没有放过任何一个角色,每一个角色都很丰满,有血有肉。很棒。 |

|

电影沉闷,但是写实,生活可能更残忍,但女人的韧性真的惊人。 |

|

非自然,无中心的达内式现实主义。形式至内容均与《凭空而来》一体两面,看似接地气,实际表达被架于空中楼阁 |

|

导演一直都很冷静客观的,尤其是躲在女主背影后面的镜头,这样的视角更显生活的残酷。只是最后一刻想要的有点多了,不如提前五分钟结束。那个理发店并不重要,不如就让它一直是个梦。 |

|

映后导演会谈时说我女主原型最终回到了乌克兰,令人不得不唏嘘一些什么。 |

|

實在平庸。 |

|

冷门但是拍得很冷静克制,是我喜欢的德国柏林学派类型了,视野回归平凡人点生活,结尾虽然如评论所谈的“从身影背面切到正面”但也是一种妥协。 |

|

当最后玛利亚终于正面面对摄影机往前踱步而行的时候,也没有显露令人期待的笑脸。因为只有她知道为了这一天她牺牲了些什么,不过好在都过去了。她安全了,for now。 |

|

穷人坚持梦想,和坚持爱情都太不容易了……#看相貌平平的玛利亚引发了两个男人的争抢(去酒吧还有男人非请她喝酒),虽然这两个男人也相貌平平,总让我出戏想到了《山河故人》中引发了张译、梁景东争抢的赵涛。# |

|

一句话就能讲完的故事,愣是拍成一个半小时的电影,我还愣是看完了。看影评才觉着,哦,原来是说移民的。 |

|

多少赤子,曾被爱唤起,又曾被粗鄙的生活所淹没,如此反复,终将老去,竟不留半点痕迹。 |

|

乌克兰女难民如何在德国挣扎求生追逐理想生活的故事,去戏剧化及手持摄影的表现方式增强了故事的写实质感,视角也缩小化到难民的内部矛盾及爱与理想之冲突上,人物也并非高大上与伟光正的集合体,只不过不论主角换成移民/难民/社会底层人士都同样适用的故事实在是太过普通了。(60) |

|

从乌克兰来到德国的一无所有的新移民,又是女性,可是从开头背对镜头到最后正面大步往前走的玛利亚,虽然整部电影都是讲述了生存之艰难,但她是多么坚强勇敢啊!从这种意义上来说,这部电影很积极。 |

|

除了聊天的人声,车辆经过的喇叭,来回走动的高跟鞋声,全剧无配乐,有着强烈的写实风格。节奏沉闷、人心功利、关系疏冷。

走投无路的女人为了房租委身于房东,艳遇突如其来,男人走肾之余一时也走了点心。男人可能会因为性而一时冲昏了头,女人不会。不动真情,用身体周旋于两个男人之间,拿自己应得的。萍水相逢,各取所需,谈不上薄情寡义,谁先动情谁傻逼。莫斯科不相信眼泪,多特蒙德不相信爱情。

女主角的脸部线条并不柔和,眉目间甚至还有点硬气,谈吐凝视目光从不闪躲,像男人一般咄咄逼人。她的心愿是在当地拥有一间自己的美发院,那些途径的男人们只是实现这个目标的载体。许多评论里都称赞她是倔强勇敢的女性,在我看来,那是因为女人更懂得面包和爱情哪个更真实,哪个更需要。

总体而言,这是一部“丧”的电影,还能引发厌女症。 |

|

一个女人在异国他乡的奋斗,痛苦与挣扎,依然坚定的走自己的生活之路。尾声处玛利亚不断用恶毒的言语攻击男主,让他走,离开。一下子更能体会到她们这类独自生活在异乡女子的不易,为了生存,活下去,即使爱情来了、看到一丝幸福的光亮都不敢去抓住,因为这些对她们来说太奢侈。 |

|

剧中的女主角让人想起罗马尼亚电影《四月三周两天》中帮助同学堕胎的女主角,本片女主角来自乌克兰,都有一种前****国家女性的范儿,混合了冷漠、坚强和不信任,这种角色设定很适合用来作一部艺术电影的主人公。 |

|

达内式叙事在德国 |

|

德国底层乌克兰移民女,爱与理想之间的彪悍生存。 |

|

简直像是纪录片,纪实性,严谨,很德国。一个乌克兰女子,大概率是偷渡到德国打工的,在一家酒店当清洁工,梦想着开自己自己的理发店……经过各种苦难,坎坷,终于达到了目的……片片中压抑的气氛让人窒息,可是即便如此女孩还是跨过了男人的欺骗、吃醋,还有各种意想不到的人性的贫乏,终于……为女子的韧性、毅力,和作为人的一意孤行点赞👍 |

|

删除 |

|

孤独和爱 |

|

导演82年的,长得那么帅,还是处女作,怎么这么多人给三星?那同时代国内“导演”的电影可以直接负分了。最后一场戏很好诶,“要在这里生存下来那么困难,你能开一家自己的理发店肯定活得很幸运”,女主就快要哭出来,还是带着一脸老子就要这样活下去的脸离开了。 |

|

移民问题,尤其住宿部分想起了达内兄弟 |

|

MUBI. 我大概会一直记得,她为了拖欠4个月的房租愣住许久最终决定蹲下,男人用胖手覆盖住她的头,电影那个梯形的青色毛衣的样子。只是轻微的起伏让人知道这不是一幅几何图形的绘画,而是一帧挣扎的极简缩写。当她仰着头把钱递给他的时候“留下吧这是你的礼物”‘我不想要任何礼物,这是我自己赚的“。“我不懂你怎么可以为了个男人把人生都放弃“”因为我爱他“这就是她跟她同学的不同吧。看到要找律师保释的时候,我真的以为她会直接把钱拿来开发廊了。故事就很小很小,可是看得进去,点到即止,不会刻意渲染悲伤,这太难得了。 |

|

25分钟 |

|

一个人的独自生活。真实清晰,凌烈又果断,伏特加一样的女人。海报很吸引人。 |

|

果然是奥地利口音 有点gay gay的 |

|

玛丽亚以及在德国移民的各族贫民艰难的生存路。 |

|

特别电影节的片子 但是吧 看不起劲 而且中文字幕工作员没把字幕调好 看英语字幕还是觉得挺累的 观影体验不佳 |

|

我好像到哪都不顺,但是我就是这样为了梦想,能放下尊严能出卖自己,更能证明自己。哪怕心里害怕的要死,却能够面无表情的接受。 |

|

2018年1月15日。 |

|

不是很喜欢这类型的电影反映的问题呢,其实最后也得不到解决。 |

|

执着很重要 |

|

可能要看一遍 |

|

老套。只觉得扁头熊一样的男主很帅。“裙子是真丝,还是聚酯纤维的”,“我喜欢聚酯纤维,至少可以确定是你自己买的”,台词正 |

|

女性独立值得欣赏~ |

|

#德国电影节# 中规中矩,有太多此类的移民生存异国流浪片,并没有太深刻,镜头语言也没有太多自己的风格,合格,比较遗憾的是,又一次因为着急上厕所没有看导演映后的交流 |

|

讲德国社会移民问题的 |

![豆瓣评分]() 6.6 (271票)

6.6 (271票)

![IMDB评分]() 6.6 (311票)

6.6 (311票)![TMDB评分]() 5.50 (热度:1.27)

5.50 (热度:1.27)