|

最精彩的一幕:两根木桩做成的十字架最终变身为用来冲撞教堂大门的攻城器! |

|

拉美电影虽然不像文学那样大爆炸,但这片土地的养分也给电影染上了魔幻现实主义的色彩:看似荒诞的故事,却由各方乱象的造就,偏执憨厚的农民、顽固保守的教会、小题大作的媒体、信仰混杂的民众、随意执法的警察、趁机作乱的小人、激情愤怒的劳工……巴西社会面面观,难以承受的十字架悲剧。 |

|

沉重十字架,轻灵长镜头 |

|

人间好邪恶啊,来,善良的灵魂,上帝如此爱你,让你早日到天堂里去~ |

|

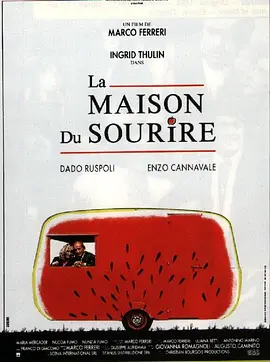

豆瓣标记不到三百人的冷门佳作,曾获第十五届戛纳电影节金棕榈奖。一个穷乡僻壤处某位理想主义者的死亡,让这部写实的社会电影充满了深刻的寓意。

独裁、政变和君主立宪制让一九六二年的巴西处于一片混乱之中,在这样疯狂的随意践踏尊严的世道里,人民该信仰什么?电影通过一个想进教堂为家中驴子还愿却遭遇百般阻拦的的善良农民,这样一个平凡的背负着十字架的行走了十一公里的普通农民,却将靠信仰统治社会的教会和government讽刺的体无完肤。

这片子太刁钻了,任何一种教会或者government并没有解救多灾多难的劳苦人民,他们树立宣扬的信仰是他们的信仰,导演把这层虚伪的面纱轻盈地揭露,最后把人们遥望的那个救世主或者耶稣塑造成死去的农民,预示着一切希望把握在人民自己的手中。 |

|

片头背负着十字架,已经预示着献身的事实。对信仰的虔诚,引来无数的荒诞,宗教即使能给人带来归属感,但本质上还是功利的,因为宗教只能使人变得狭隘,归属感神圣感坠入凡间成了工具,狂热不过是人类的一厢情愿。 |

|

耶稣在任何时候降临人世,都会成为耶稣。 |

|

8.2 1962年于如云佳片中捧得金棕榈大奖。想起短篇小说【巨翅老人】。也许这位迷信的傻逼所信仰的神,和他自己一样也是被盲目、狂热、自私和荒谬树立起来的。 |

|

1、今有十字斜插祭奠金刚狼,远有十字横躺送别绿帽王。2、最单纯的诺言既是最纯净的信仰,上帝的门徒却戴着有色眼镜进行精神镇压,拉锯的对峙一石激起千层浪,攫取各自利益的社会群体推波助澜,卑微的人最终被巨浪淹没。生前的愚昧变成死后的圣明,苦守的诺言成为墓志铭,是讽刺更觉痛心! |

|

扛着十字架进城还愿,却被神父认作魔鬼。因为那是私下的许愿,没有经组织同意。各种身份的围观群众让事情复杂化。许愿有风险,许前请认证 |

|

看了此片,自然而然会想到《倒扣的王牌》,但这片比《倒扣的王牌》格局要大许多。 |

|

完完全全的artificial conflict却意义非凡,Anselmo Duarte打造出一版反好莱坞巴西版本基督受难,虽说chanchada痕迹明显,从风格上说让glauber rocha不以为然的这部作品和导演本人不能排除出新电影运动,观看时感觉哪里不对劲查阅后知看的版本遭遇审查 |

|

巴西好电影 |

|

7。单就导演功力,和罗恰还是有些差距,但这片故事不错 |

|

一出戏剧 |

|

做个虔诚的人上不了青天,因为青天导人向恶。无聊的世界,无聊的人们。 |

|

简约,深刻 |

|

信仰和阐述是两码事,再纯粹的信仰也不能敲开阐述的大门。纷乱的阐述每一个都包藏着欲望。老z用他的死揭露了阐述的罪恶。 |

|

第35届奥斯卡金像奖最佳外语片提名 |

|

被造的神 |

|

戛纳遗珠,看过留爪 |

|

既然是神,魔鬼何惧?!诺言之重,信仰之重。【联合国教科文组织】 巴西影史十五佳NO.06 |

|

居然是打败圣女贞德的。 |

|

3.5;通往教堂的长长台阶恰是绝佳舞台背景(地理落差感生成天然的隐喻),以宗教场所大门前的戏剧化争斗为眼,一窥彼时巴西社会各阶层群像全景(文本简洁凝练,叙事节奏妙),亦是各方势力联结和冲突的切片缩影(偏爱的推拉镜头暗示个体和大众的关系);片中有句台词精妙概括——“政治和宗教无法分开”,尾声处政教人士居于高处给出裁断,而处于仰视角度的民众将神格化的殉道者作为冲破阶层壁垒大门的武器,这场凝缩了宗教分歧和社会运动先兆的事件很快就演变为一个寓言和预言。

在混乱动荡的时代,向神明奉上的诺言被斥为异端,信仰被媒体操控涂饰为政治站位,人间不再需要神,却偏爱造神——普通人倒下成为十字架上的殉难者再世。 |

|

重看,88分钟版。由一件小事,引发整个社会层面的动荡。出场人物并不多,也没有过多着墨,然而各自的形象却入木三分。教堂前的阶梯取代了讳莫如深的中庭,坚持、冲突、傲慢、背叛、诱惑、煽动、欺骗等丰富饱满的情绪,混杂在街头巷尾的日常里自然流露,群像极为精彩。 |

|

英雄与信仰,人类微妙的情结。信仰在非理性中崛起。 |

|

真神背着十字架寻求救赎,虚伪之徒在教堂里窃窃私语。ps:第一部获得金棕榈的巴西电影。 |

|

7分吧。不算很喜欢,那种电影节特有的应试作文的感觉… |

|

窥看巴西社会的小切片。 |

|

一切宗教皆为虚妄 |

|

典型等时长强戏剧作品,大台阶成为天然舞台各色人等高低互害,媒体政治都只是信仰权斗的加速器。神父自称授权代理人有权篡改信诺,可许愿人只想找原始神祇还愿。“上帝房子”看门人也可自赋权利与威望,盘剥信仰与人性的剩余价值。排他译媒,撒旦的诱惑或曰不可试探你的神,你解放我?凭何笑纳你的宽容,蠢驴有什么呢他只有一颗纯真而固执的心。仰望着天使一样的虚假的芭芭拉的温柔的孩子的脸,以这十字献祭一次再一次攻城。 |

|

显然在拉丁美洲,农村对于一部分电影作者而言也是某种先验式纯洁的空间,因此“老Z”作为低度开发的农村空间的符号同样也具有土地书写的特性:朴实又不加掩饰,而与之尖锐对立的则是藏匿罪恶的城市地带,隐喻着作者对60s的现代化浪潮以及媒介传播(记者为新闻报道不择手段)的批评,将一个颇具戏剧性的情节剧架构入耶稣“受难剧”的形式中。

但是拉丁美洲独特的社会文化情形就注定了其与布列松或德莱叶宗教剧的分别,那些注入其中的超验情感在登临巴西海岸之时却丧失了本有的力量,转而被意大利新现实主义式的表演方式所取代,尽量作为现实的提纯存在,保持在极度写实与极度形式的中间地带,镜头时长也是裁减得当,这也便使得作品风貌与着力描绘巴西丑陋的社会现象的“新电影”运动拉开一定距离。

2023.1.12 |

|

质问之力很足 当时社会的三个层级都被 Burro 这个守信之人剖开了一刀 当他拾级而上和圣母像彼此对视的时候 镜头有了一次上帝视角 当最后他牺牲自证后被架上十字撞开 Saint Bárbara Church 的封闭大门后 平躺视角第一次展示 |

|

很有深意的片子 |

|

为信仰而来 为信仰而死 |

|

主人公不是什么救世主,他只是那个时代社会博弈的牺牲品,他的诺言是那么的脆弱,那么的苍白,那么的单纯,那么的不堪一击。 |

|

金棕榈 |

|

试图以小见大的社会隐喻,想不到巴西在60年代就已经有不错的电影产业。 |

|

我猜到很多人不喜欢,在我这里是艺术品。正所谓甲之砒霜,乙之蜜糖吧…… |

|

当年能击败[圣女贞德的审判]拿下金棕榈,可见片子真的不错,事实上看下来也是如此,我对宗教不敢兴趣,但是片子本身设立的种种矛盾十分精彩!最后那个仪式化的镜头也很有意思的…… |

|

電影史上另一樁石階慘案(雖然在結局前比較像荒謬喜劇),這個有點像Ace in the Hole的故事本身就好,換個人拍,可能會更有活力點。 |

|

一个背着十字架的男人,和一群包括神职人员在内的功利主义者。真正怀有信仰的人就只懂得祈祷和还愿,却不懂得区分教义和教别,于是被认定是一个异教徒。上帝无区别地爱人,但人类发明了宗教之后却还要无休止地区别“人和他人”。 |

|

虔诚的巫术。寓言电影。一位坚持理想主义者的死亡。有点意思。各路人马。三星半 |

|

摄影牛逼的一塌糊涂,戛纳遗珠神片!死脑筋碰上死脑筋注定悲剧~ |

|

为了挽救一头驴子,苦难的人扛着十字架,偿还向芭芭拉神许下的诺言,如此虔诚过头的做法令旁观者唏嘘不已,神父更将其拒之门外。远看是一出闹剧,实则是无言的悲剧,讽刺意味极强,十字架抬着死人撞向禁锢的宗教大门,这最后一幕不啻脱俗的经典! |

|

路人把他看成偶像,媒体商贩把他当成摇钱树,教会把他视为异端邪说,官方怀疑他是革命恐怖分子,而警察,只是在觉得有必要的时候将其击毙。 |

|

一诺千金。 |

|

(去字幕观看)葡文原意是「为承诺偿付的人」,《诺言》是根据英文片名The Given Word。电影由社会写实风格的戏剧改编,从结构、人物设定、场面调度到摄像均富于明朗的古典美。豆瓣梗概没讲清楚,泽(Zé)与神父的冲突在于神父不接受巴西民众久已接受的宗教混融习俗,拒绝将坎东布雷的Iansã视同于圣芭芭拉,所以那大十字架不能进教堂。取景大多在Pelourinho / Santo Antônio一带,教堂前那阶梯(中心场景)我熟悉,但教堂名称在片中似已改。 |

|

上流階層宗教人士及低下層窮人信仰上無可避免的矛盾和迥異.沒想到前一陣子讀過魯爾福的作品,現今就遇上這部電影 |

|

忍不住要说句有损功德的话,这么虔诚的人,走了7英里的路,也是知道要换边扛的 |

![豆瓣评分]() 8.3 (787票)

8.3 (787票)

![IMDB评分]() 8.3 (4,305票)

8.3 (4,305票)![TMDB评分]() 8.07 (热度:6.93)

8.07 (热度:6.93)