|

平缓地叙述。生与死,去与留,之于个体都有私享的观点,大抵也正因此,每个人都闪耀而孤独。“每一个湖泊都波光粼粼,皆因有月光照亮其上。”Pink Moon 在西方文化里指四月的满月。父亲选择死亡实现自我完整,女儿学会放手成就父亲的满月。

最后女儿与父亲的一小段共舞。 |

|

2023年立春这天看了这部电影,想着已经昏迷好几天不省人事的奶奶,当我们说到生老病死时我们究竟在考虑什么。。。 |

|

excuse me im in my healing era while entering the void state. |

|

2022年还有人用诺基亚手机。 |

|

一部有关《安乐死》的电影,很精彩,绝对值得观影。喜欢导演在一开始就单刀直入,在一个“超级日常”的生活片段中揭示一场预定死亡的计划。但是电影整个氛围依旧保持着欢乐乐观的氛围。死亡并为被看作死亡,而是带来愈加迫切的爱,对亲人的依恋和积极的生活。 |

|

不合口味。找点事情给他做啊。让他带娃儿。接送小孩上下学,参加培训机构课程学小升初课程,买菜做饭,给娃儿辅导作业。练练书法艺术,画画,跳广场舞,摄影。找个老伴。到中国来分分钟给你解决问题。让你气都透不过来,还有心思想自杀安乐死。就是闲得慌。 |

|

如果真得不想继续生活,能体面得离开也没什么不好。PS:看海报我一开始以为是裴淳华的新作 |

|

无论生死 我们都应尊重每个人的选择 无论我们喜欢与否 毕竟 人生是自己的 |

|

沉闷的,自私的。 |

|

一部令人深思的特别的电影。

要伟大,要完整。

接受所有事物,保持谦逊。

凡事都要努力,尽力做好每一件小事。

每一个湖泊都波光粼粼,

皆因有月光照亮其上。 |

|

很好 |

|

又一部关于安乐死的影片,相对于此前同题材电影,这个故事无法打动我。影片拍得太过于矫情,又加入过多话题。作为女儿的主角行为让人生厌,镜头过多给予她,让其进行情绪渲泄,忽略了将要死去的父亲角色,其形象显得很模糊。女儿相当自私,只是想让自己内心平静。连最后带父亲出游,也只是为满足少女时期未竟心愿。就如同影片中的父亲所说,你怎么就不能从我的角度想想呢? |

|

不完全等同于自杀的自主选择的死亡方式反而会让人从别的角度思考死亡带给自己和他人的感受//一定程度上是《将来的事》和《托尼·厄德曼》的双向结合 但也有些别样的荷兰文化趣味 |

|

像《楢山节考》一样平静安排预先设想的离世 |

|

我就很喜欢粉月亮,如果所谓的关系都是这样做好准备慢慢说再见是不是会更好接受一些 |

|

同样是「蓝粉」配合,为什么《粉月亮》较比《小蓝》理智和温馨得多?因为导演将资产阶级的「苦肉计」把戏嵌入社会最小单位「家庭」里来表演和观摩。幸或不幸,这个粉红色的梦幻泡泡被达内兄弟一针见血地戳破。我们在观看电影《克洛伊》时说过,恋爱不是吃饭请客,而是生日快乐。显然,荷兰版《七五计划》也是让依附于技术资产阶级《绝命毒师》之下的小资及粉丝猝不及防,极为不爽。事实上,蓝粉之间是彼此依赖的血亲关系,白粉之间则是秘传与密接促成的师徒「迭代」关系。小资从无产阶级那里吸来的血又通过「中介」小资输送到资产阶级那里,经过化学公式/金融工具洗白的毒物赃物再下放分配给小资。这时候追问「自我革命」合不合法已然变得次要,不仅难民《托里和洛奇塔》让我们看到并确立了《我们之后的世界》方针,其同学《小蓝》也让我们意识到,待续 |

|

有的北歐電影讓人覺得⋯還是太閒了 |

|

故事和拍得各方面都还算是可以把。不算出众。 |

|

人总是要不断学会与自己与他人和解,尤其是当事情的发展与你所设想的不一致时,也要去学会尊重他人的选择。有时候这或许很难,但也该努力去做到,不为别的,只为让他们不再担心,能够勇敢地选择做自己。也许我们都会有很多不舍,只是各自表达的方式不太一样,我希望在我不在的那些日子里,你依然能够照顾好自己,你的未来依旧会很美好,我也会一直保佑着你。 |

|

一起跳舞那段可真温柔啊 音乐好评 |

|

希望到时候我也有勇气和能力选择这样的方式结束生命。 |

|

西方文明发展到死都是一种自由选择,而家人都尊重这种选择!这是文明世界的一部分吗?那么世界还有多少个国家和地区在路上? |

|

#Tribeca22 playlist:Mognolia / time in a bottle / dancing in the moonlight |

|

当父亲对生活无感、对世界疲惫,就如酸奶喝完后的残渍、蛋糕吃完后的碎屑、冬日下午无人问津的冷咖啡,寂寥落寞。儿女难以与之共情,在沟通中的善意和温暖也如冰雪中逐渐熄灭的火光,无法以热烈再次拯救虚空。女儿无望的忧伤,在父亲自绝离世的灰暗中疯长。很多时刻,眼见生命逐渐黯淡下去了,而我们无能为力,只能在悲哀中理解人类最终的孤独。 |

|

如果我老到一定程度 也很拥有能够选择安乐死的权利 或许会下很大的勇气 但是那也是一种选择 |

|

还可以啊,三星以上。选沉重的题,做日常化的处理。主视角是女儿,使观众自始至终无法特别代入老人的视角去理解他的孤独他的苦痛,有一种被特意设置的无法理解。蛮好。/山区部分是斯洛文尼亚啊看来。她说“穿过德国穿过奥地利”嘛。 |

|

好平庸 除了选曲加点分外 以及最后的父女共舞之外 看不到任何闪光点 即使是死亡 也只是飘飘带过 就像影片里的老父亲一样 你无法站在我的角度思考 拜托 你无病无痛 无忧无虑 毅然去死 谁能理解 这或许是导演强加让观众去思考吧 另 这难道不是自私的一种么 女儿 一会疯疯癫癫 一会哭哭唧唧 哭也哭的好尴尬 |

|

老头挺可爱的,75岁是个美好的年纪,完整的圆满的毫无遗憾,我也会选择结束生命,然后把骨灰撒向大海。女主的表演并没有打动我,导演试图利用女主的视角将观众带入剧情,从而感同身受的了解自己父亲的世界,但表达流于表面,更像是导演的一场自我感动,意义不大。 |

|

主体对自主选择死这一权利的叩问 |

|

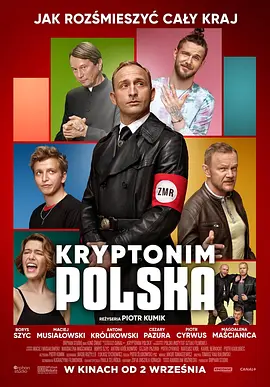

《不要让爸去死》

|

|

看到老头是天蝎座就明白了 但愿安乐死早日合法化常态化 生来我们无法选择 可以选择有尊严的离开 无法割舍的是爱多一点还是欲望多一点 |

|

老頭演的挺好。女兒角色巨煩人。 |

|

无法评说 |

|

最近一部让我觉得还是不要有孩子了吧的电影… |

|

我真的看了一大半都觉得女主脑子有毛病,跟自己爹的关系有种浓浓的中国家长和孩子倒置的味道/ |

|

画面质感太差 放电视剧里都显得粗糙 |

|

能从容面对死亡的都让人很敬佩,可是苦的还是孩子 |

|

和同类题材相比,角色都会走上漫漫接受安乐死的这条路,不过这部不同,女儿到最后一刻都无法接受父亲的选择。结尾给了观众很大的想象空间,女儿是给了父亲最后一个拥抱呢?还是仍在试图阻止? |

|

喜欢影片低饱和的色调,平缓地叙述。生与死,去与留,之于个体都有私享的观点,大抵也正因此,每个人都闪耀而孤独。“每一个湖泊都波光粼粼,皆因有月光照亮其上。”Pink Moon 在西方文化里指四月的满月。父亲选择死亡实现自我完整,女儿学会放手成就父亲的满月。很喜欢片尾的视听语言,虚实着含蓄地隐忍地透过呼吸地或许流着泪地,欣赏这轮美丽而虚幻的 Pink Moon。 |

|

整体很舒服 各方面都很适度 适合一个人下雨天慢慢看 (我看的版本 片名翻译是不跟爸爸说再见诶。。。 |

|

每个人都有选择生或死的权利,尊重它不要干预它 |

|

20230130——33;能够在自己清醒的时候选择死亡,并得到子女的理解,实在是件不容易的事情。 |

|

不知道荷兰有这样想法的老人多吗?在生活尚能自理、大脑工作正常、衣食无忧,没病没灾、子女孝顺的前提下,却选择在自己76岁生日后自行离世。作为子女,是无法接受父母离去的,无论哪种方式,我也说不出什么原因,爱或许有两面,即珍惜又嫌弃?但每个人都会老,看电影里的人生,仿佛自己也经历了,我愿意做那个老人。 |

|

7.9 落地窗 |

|

看完半年现在才来写点感想,看的时候觉得影片挺无聊的,过后,回味下,最好的片段是父亲安乐死的那段,镜头,情绪,动作,演员状态,恰到好处。静下心来看,给4分 |

|

在不违反法律、规章、制度等前提下,不伤害他人、不影响社会正常的公序良俗的原则上,还是希望每个人可以有支配自己的自由,不应该过多被道德绑架。支持劝慰和争取,但也应当适度。整体比较沉闷,略显无聊,三分半。 |

|

选择哪一天离开这个世界也是自己的权利。很新颖,很吸引我。 |

|

也许只有到我老了才能真的理解老年人的这种"就是不想活了"的无力感! |

|

女儿看到父亲每天还在跑步机上健身,心里想:你都快离开了,还健身干嘛呢?估计是话到嘴边留半句吧~~ |

|

理解了维欧(奥托)为什么会想着去死,也就不难明白这部电影里的父亲为什么早早定下了自己离开人世的日期。没有亲情和爱情的相伴,人活在世间和行尸走肉或者草木有什么分别? |

![豆瓣评分]() 6.8 (248票)

6.8 (248票)

![IMDB评分]() 6.9 (272票)

6.9 (272票)