|

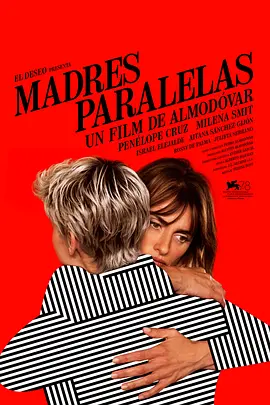

原谅我不理解,连字都不认识的女性,为什么会用这么多大词,说的都是精英高知女性才会说的话? |

|

开头点明了剧作的架空性,让人无法在这个方面指摘,可以的……但我不想再看这种金句频出的开会大片了,可以想象之后会有各种out of context的台词截图。架空而论,你本的角色也不合适。知道了故事的现实来源发生在玻利维亚之后感觉更微妙了。 |

|

所有拍摄香艳性侵镜头以博取男性眼球的男导演们都应该好好看看这部影片,女性遭遇性侵的经历不是你们在电影中展现窥视与虐待的情色符号。你可以书写她们的愤怒,拍摄她们的勇敢,记录她们的反抗,大可不必打着“为艺术献身”的旗号展现所谓的“宏大叙事” |

|

6-7|基本上是一篇本科生性别研究期末论文….意思就是写得不错,但也就是本科生水平…..(August被问到为什么有枪,他哭着说不出话来,Salome说“不要自杀,你还得教那些男孩”,那一段我还是眼眶湿润了一下….(鲁妮玛拉好美啊!(在wb把本大夸特夸了一下这里就不提了 |

|

可能不是不识字的女性会说出来的话,但不识字的女性一定能够说出这些话。真正的decision to leave。在多伦多看得第一场电影,在加拿大看的第一场电影,一个人的December 24,哭得很厉害,和电影无关,是一下子想起了很多关于一个人看电影的记忆。Merry Christmas。 |

|

#LFF27 与其说是一部充满女性意识的电影,更像一篇激昂又温柔的女性manifestation。舞台话剧感很强。关于如何处理与男人之间关系的议题,是女人群体内部的私事,每一段对话都充满了观点的交锋、对峙最终达成一致。是一种非常令人向往且充满力量的女性主义乌托邦。 |

|

【NYFF60】剧情就真的和题目一样,是一群女人在聊天,不过她们聊的却是在最危急时刻的挣扎、鼓励、反抗和希望。时而幽默,时而悲伤,但是大部分时间都是充满着希望和对彼此的关心鼓励。看完整部电影,内心是充满希望和力量的,your story begins here。PS,本韦肖太能哭了,流的眼泪比女演员还多。 |

|

TIFF22|几乎全程都是对话+几位受害者一起开会讨论的场景,跟片名描述的一样。摄影和剪辑其实比较单薄,我和朋友一致感觉如果能多一点遭遇时的闪回应该更具冲击力。个人给了克莱尔芙伊演技mvp,中间有场情绪爆发的戏看得鸡皮疙瘩都起来了,再叠加台词金句,发挥很顶!还有本喵作为全片唯一男性角色,人设一点不突兀,完全融入+跟鲁妮玛拉很有姐妹感🥺 |

|

TIFF 2022| 观影07 | 少点戏剧场景、摆拍和念白不好么!知道不会写字没能上学的女性心声需要被记录,但是电影不是小说,电影不是戏剧舞台。找了这么多大牌演员一起念台词,毫无对话感!与之形成鲜明对比的是,所有没有对白,女人们行动起来的戏都非常有张力和感染力!观感太纠结了,结尾依然动人,但是对话戏真的让人难熬。离开的前夜开太多的会,太多时间唱歌、祈祷、相互疗愈,紧迫感全无……把人急死 |

|

一群人在这里金句大赏式聊天,观影过程极其痛苦。很少有这种说着英语也能尴尬到我的台词了。以及这种电影里的女性永远是,受苦受难挣扎伟大,仿佛生来就要成为某种符号。我就想看女的追逐野心,玩弄权术,理智,强大,坚毅,狡猾,怎样都行,反正先像个人。LFF2022 |

|

这部电影能拍出来就值得五星。另外我想问问那些质疑片中不识字女性能讨论深刻问题的人,女性掌握知识、会思考,那么令你害怕吗 |

|

“女人们不识字她们是怎么知道那么多的?”

殖民地的女性们的思考不源自于她们是否识字、是否受过教育,思考源自于她们所受过的不可湮灭的折磨,更源自于她们在苦难后仍抱着爱和宽恕的本能。

对这群女人们来说,这场谈判不会在离开后就结束了,因为只要压迫和欺凌存在一天,谈判就会一直延续下去,它昭示着自我意识的觉醒与反抗。

如最后女人对男人所说的:“We'll meet again”,also leaving is not fleeing. |

|

将女性遭遇性侵、家暴等侵害后的决定讲出来,真的是“讲”出来,大段大段文绉绉的台词从设定上没有文化大字不识的女性嘴里讲出来,说教味很重,但这似乎又是种能让男权世界“听懂”女性声音的好办法。片中每名女性各有各的代表性,面对困境有忍耐的,有中庸的,有激进的,还有化恐惧无助为怒火向自己同伴开炮的……整体基调还是向上的,女人们的出走也是向往更好的地方,最重要的是,她们抓住了可以选择的权力。三星半 |

|

当女性角色说出”not all men”的时候我翻了一个白眼🙄️women do not need forgiveness or tenderness, instead women need anger, revenge, power and outrage |

|

非常舞台感的一个片子,基本都是在谷仓场景里的谈话戏,从对话里知道这些女性们都经历了怎么样可怕的遭遇,偶有闪回,却并不直接展示暴力本体,导演应该是更想聚焦于暴力之后对女性和其周遭所产生的影响。Claire Foy和Jessie Buckley各自有情绪爆发力很强的戏,但总体来说,长篇的对话戏还是比较干。与之形成鲜明对比的是,所有没有对白的戏,女性们行动起来的戏,都更具有感染力,我说的就是最后二十分钟,我爆哭到停不下来,从她们决定离开的那一刻开始,到最后那条长长的队伍开始慢慢前行,离开即便是走向未知,那也是获得新生的方式,看到所有女性都团结起来,真的就觉得女性所受的伤痛只有女性自己才懂。本喵作为唯一的男性角色,反而贡献了全片最多的眼泪,也赚取了我的一大半眼泪,看到他哭我就哭…… |

|

#TIFF2022#4.5. 我们的苦难,与我们的力量,是话语间记录的口述史,也是指引未来的举起的拳头。Miriam Toews的原作改编有一定难度,一些群戏桥段theatrical affect过于强烈,好在cast的表演非常过硬(Claire Foy and Jessie Buckley definitely stole the show),让情感一直可以连贯下来。离开既是无法避开的创伤母题,也是获得新生的唯一方法,而那些女性前辈都只是希望your story to be different.最感动的瞬间是Q&A时,一位cast member提到,选择发声,抗争,需要勇气;而选择留下,沉默,也更需要力量。有的时候你明白电影其实并不完美,但是这重要的讯息最终还是让你泪流不止。 |

|

热评的ip配合发言真是一绝,五条首页热评有四条只对女性语言和逻辑的合理性在评价:“穷苦和未得到官方教育的女性是不会有这样的言论和行为的。” 大概率是脱离了现实,站在所谓思想顶层,凭借自己的想象低估女性的能力和思想吧。 其中探讨的权力、自由、父权等那么多其他元素好像都不值得探讨。为什么还在谈话,因为现实一直在发生,犹如战争和战争片。该剧没有“结局”,因为女性还在对自己的权利斗争。 |

|

0.5/10 #NYFF 充斥着自我矛盾的电影:村落男性的集体缺席,却仍要描绘年轻男子教师作为“会议”记录者和他的“爱情”,所导致“男性”的形象在电影中的位置既被抽象化概念化又被单一化“偶像”化;即便故事应发生于“想象中”的与世隔绝的虚构村落,却在台词中提到二战与其他历史事件,且汽车和电气又与村落中的复古环境(和电影做作的色调)极为不符,这种虚伪的历史性令人摸不着头脑。前一小时的各种“开会”场景令人发指:混乱的调度与节奏,除两位老人外令人尴尬的演技(僵硬地塑造“戏剧性”),陷入非逻辑的逻辑,与各类意义不明的情感波动或冲突,所导致大部分角色的面孔都极为模糊和扁平。太多避重就轻的处理手法,不少被胡乱使用的惊悚元素,自我反复且无效的讨论,唯有在“会议室”(仓房)之外的部分(离开村落前)还值得观看(最后二十分钟)。 |

|

纠结了一会最后决定私心打5🌟,看到Ben在里面的状态,其实有一瞬间好像回看妇女参政论者,实际上这才是真正的decision to leave。Claire,Rooney和Jessie仿佛分别代表了应对问题的三种态度和状态,但无论最开始持有怎样的想法,最后也会在长久的忍耐、无助、被压迫后得到一致的结论。结局可谓女性大团结的极致升华,女性所受的痛苦也只有女性自己能懂。 |

|

像话剧。无法识字的女性举行知识分子圆桌会议的割裂感。 |

|

题材大于影像本身,像一篇温和的散文,加之弱到几乎没有的情节和剪辑,提供给观者的是一个长达一个半小时的读解文本。可惜,在这里女性只被刻画成了两种:情绪不稳定的疯子,和充满神性的圣母;隐去了成年男性的面孔,只留下一位向女性投诚的乡村教师,被简单抽象成女权男。偏远村庄里长期受到性侵害的女性们,目不识丁,甚至不被允许得知自己身处何方,却反复输出着金句——当然我不能傲慢地判定她们说不出这样的话,但与故事背景相比实在显得过于概念,或许以更向下的视角进行讲述会更为动人。值得一提的是,女性导演所拍摄的性暴力,不具体展现施暴场面,令我无比舒适。结局的出逃无比理想,长长的队伍像一场幻梦,不免质疑,既然如此乌托邦了,为何被放逐的不是男性?悲哀的是,全片最刺痛我的一句恰巧回答了这个疑问,“你们怎么能假装我有的选?” |

|

女性精英主义的颅内高潮,看不下去了,真的该看看第三世界女性的生存状况… |

|

无论多么“精美”的摄影都无法掩盖本片电影感的缺乏,从标题到内容都倚仗的对话更是完全与故事主角中的这帮未受教育、不识字的女性们不相符,而更像是作为高知精英的创作者的传声筒。另外更好玩的是本喵居然成了一众全女明星卡司中最亮眼的,无论是他的角色塑造还是个人发挥,其他要么角色完全立不住,要么就是处于autopilot状态 |

|

以女性为主体审视女权运动,伪架空殖民地背景解构后Metoo运动时代,呈现此时此刻女性的逃避、抗争与和解的观点交锋还蛮应景的。但是整部电影拍的真的就是字面意义上女人们的谈话啊…拍来拍去还是得靠宗权权威答疑解惑,整的跟北大女生对谈上野千鹤子大电影似的,好无聊啊 |

|

very empowering,claire foy的某一段表演让我后面两个女生都哭抽了 |

|

《12怒女》,只不过女人们决定的不是别人而是自己的命运。问题是剧情和台词都太像舞台剧了,所有人都妙语连珠,不像真人而像女权主义传声筒。她们说的所有话我都同意,但比起电影更像PSA广告 |

|

全场流泪最好的观影经历Tiff2022 |

|

看到后来我就开始数几个人说着说着吼起来了,几个人说着说着泪崩了,几个人说着说着背过气去了,以及鲁尼·玛拉怎么这么可爱 |

|

形式非常做作,但是非常喜欢,有无数打动人的点。没有想到是一个《使女的故事》那般的架空故事,强设定下却讲述了真实的女性境遇和深刻的情感,一场关于抗争还是离开的讨论集齐了不同女性主义思想的辩论。和那些标榜metoo的假女权片不同,本片的重点并不在于对抗男权社会,而是女性的自我探索并且传递一种温柔的劝诫,忧伤中孕育希望的种子。 |

|

最喜欢的画面就是她们学着朝南十字星举起手握拳。因为只有自己举起的手,才能反抗,才能自由,才能寻得方向。 |

|

太空洞了太空洞了看得我生气一看是女导演拍的我更来气了

都2023了都架空了 咱的讨论还停留在原始阶段 观点输出极为保守和单调 女人是妈妈 是孕育者守护者 选择非对抗用爱拯救世界

每一段的观点输出处于一个圈 某成员厉声控诉-崩溃大哭-姐姐妹妹牵手唱歌-问题解决划为队友

一直在想失语的Ms.45 我需要的是两小时的矫揉造作的演讲吗 我需要的是那颗子弹

对 写女性群像却是全员白人Yue |

|

精准踩到了我的观影审美雷区:舞台剧形式、歇斯底里的表演、不说人话的台词和不看简介压根就不知道故事在讲啥的叙事方式……本来很好的题材,怎么拍成了这幅神神叨叨的鬼样子了。要么就吊诡到底,像拉斯·冯·提尔那样;要么就踏踏实实,拍成正儿八经的剧情片,结果不仅四不像,还时时透露出一副高知精英的架子。不是把一群美丽的女演员集体「扮丑」,再辛辛苦苦地喊两句口号,电影就能躺着拿奖的,不该只是这样的! |

|

她们觉察,思索,投票,讨论,争辩,理解,批判,欣赏,抛弃,宽恕,结盟,信任,离开。她们肯定爱和善,相信仁慈,拒绝妥协,拒绝暴力,拒绝在一套糟糕的体系中勉强维持。她们出走,独立,构想,重建。这些是我希望在电影和现实里看见的女性场景。故事整体的气质是理想主义的,是一场imagination。摆脱父权话语体系,建立女性话语的坐标系。片子通过集体出走象征这一过程的正式启动。虽然只是寓言故事式的呈现,但滚滚向前的马车让人心向往之。#一个女性群体的出埃及记 |

|

一点都不了解也没兴趣了解劳动女性的小资女权拍出来的东西就只能是这样的了 |

|

这部才应该叫Decision to leave. 谈话中代表了女性很多挣扎,忍让、愤怒、迟疑,但最终,忍无可忍就应该选择反抗或离开。其实故事设定本身的背景或时代不重要,重要的是鼓励女性能勇敢为自己发声,并能做出正确的决定,该离开时就不要迟疑,无论是有毒的关系,不安全的生活或不幸的婚姻。这部电影里可以看到女人们一直在吵架,大家都有不同的看事情角度,有不同观点和争吵很自然,但不是因此就不能一起做大事。如果要达成一个共同的目标时,即使再不同的人、曾经彼此伤害过或看不惯,但还是可以在关键时候团结起来,产生更大的影响力。

这点很重要,也是本片很珍贵的地方。影片并非在控诉男性,或挑起性别战争,而是在展示女性如何团结起来。不在于平时必须都是朋友或观点始终一致,而在于表达出自己的想法、求同存异。 |

|

没有任何具体情境地高谈阔论,真的是可以的吗 |

|

矫情且自以为是。看得极其痛苦。所以导演到底想传递什么?如果每个女性都跟本片一样“女菩萨”,世界真的能变好吗?太“柔”了,女性为什么不能理智、冷血、强大、坚毅呢?还是说某些人所坚持的女权,根本不赋予我们这样的权利? |

|

最近《女人们的谈话》在某平台引发热议。讽刺的是,这部作品的火热「出圈」与广大劳动「沉默的大多数」女性权益没有直接关系——这些坐而论道「坐收渔利」的女人就像《车四十四》外部那些「倚美谋独」搞内部分裂的反动分子。我们注意到,女人们谈话时虽有「性别」分工,但都不劳动——她们以为谈话和用「书籍/电影/播客」媒介记录谈话内容就是劳动,等到人格化资本的「流量收割」计划完成时「代言人」又都「沉默」不发声。这是一个发生在小圈子里具有观念「门槛」性、阶级「升降」性和分歧「合谋」性的舆论事件——她们输出、共享和传播「愤怒/悲观/仇恨」情绪,并乐在其中。最终,它不仅再次成为「嘴巴选手」自嗨式的狂欢,也再次证明了:这些「被某某主义叙事话语击中」带着创伤和遗憾的女性的三观大部分来自于畅销书、影视剧和宗教「洗脑」神曲。 |

|

觉得女人不识字就无法讨论自己的处境也太好笑又荒谬……即使被蒙蔽双眼 女人也有情感有感受 能够思考自己承受的女人承受的 有本能的追求 |

|

4.5

我不知道该如何表达对这部电影的观感。

在观看这部电影的过程中无数次对于自己是一名男性而感到羞愧。男性一直以来就得到了太多的权利,或者换句话说,女性失去了太多应有的权利。他们担心女性逃出掌控,所以他们制定了可笑的规则让女人遵守,不让她们学习。这样是有效的,以至于她们忍耐,甚至忘记了要去抵抗,她们不再有任何的奢求。男人在用上帝的名义来制造荒谬可笑的规则。

没错,电影中的女性是连字都不识的,所以她们很难说出这样有哲学性和文学性的话,但是这不代表她们不会这样想,也许放在现实她们会用粗鄙的话来表达,但这不代表她们不能思考不能反抗。

我们在被他人伤害时祈祷,可是啊如果上帝真的存在又怎么会忍心看到他的孩子受伤,难道就连上帝都是有私心的吗?如果真的是这样那我们又为何不能靠自己的力量去改变现状? |

|

总算等到大规模上映了,很戏剧性的电影,其实更适合上西区剧场。个人认为这么点题的女性觉醒题材已经过了最好的上映时机,毕竟当代观众早已不吝去谈论女性意识与权利,因而不谈实效而仅谈女权的主旨难免令人觉得有点overcooked。但是群像表演也的确震撼,即使你能清楚发现她们倒背台词功底的匠气,但是依然无法不被打动。克莱尔就是年轻时候的科恩嫂,她的才华迟早会被学院看到。鲁尼玛拉的表演也有四两拨千斤的作用,其他群演也相当精彩。本卫肖在大部分的时候扮演好了妇女之友的角色,除了最后与鲁尼玛拉的感情戏有点脱,可能因为本性难移。 |

|

非常感人非常好哭,即使是一群没有接受教育不识字的、只懂得信神的女人们也是有自己的思考的,一群不会读写无法发声的女人为了自己的未来进行了第一次投票,她们的思考来自绝对的苦难,但她们最终超越了苦难选择了自由,所以什么总有人会觉得年代剧(或者像本片里这样的与世隔绝清教徒)里的女性角色必须是扁平的不会思考的刻板印象呢?评论里一堆sexist真讽刺,但本片真的太白了,当年白人殖民地也不至于纯白至此 以及又被家暴制片人皮特的名字给恶心到,洗白公关罢了真恶心🤢 |

|

这竟然是一个需要讨论的问题,而反对的声音,竟然是来源于根本毫无选择的所谓爱与宽容。你跟豺狼谈宽容,跟奴隶主谈感情。如果这是纪录片,那还有点意义,让我们记住过去一步一个难的抗争史;如果这是纯虚构,我真不懂在现在的年代拍这个有什么意义。一个半小时多的片我看时间看了不下五次,去掉一大堆空镜b-roll和围炉唱歌,这片应该能缩到一集电视剧的长度。以及再一次重申——珍爱生命,远离宗教,谢谢。 |

|

“我们从来都没有要求男人做过什么,没让他们递过盐,没要过一分钱,没让把洗好的衣服拿进去....或者在我第12次或第13次尝试把孩子从身体里挤出来的时候让他拿手扶住我的腰,而现在我们女人对男人提出的唯一要求就是让他们——滚?......哈哈哈哈哈”男权在笑声中消解,同时这笑声也让人感到可悲,“有时我觉得他们笑得特别用力,就像他们想哭一样”喜剧的内里总是悲剧

精英立场导致失真也不见得,一个村子几百号人里总得有几个能人吧 |

|

或许会有让人发出“Boring as hell”的嫌疑,但背后却是“They are living in hell”的真实。它不动声色地对她们的遭遇和行动做出观察,却同样也是借由此对更大的社会与世界做出反应;那些无法开口或是诉诸于行动的,终要找到方式表达。女性们开口说话了,那就是一切。有些刻意模糊了时间背景的做法让本片始终保持着很奇妙的意味——好像愿意相信这只是个“古时候”的故事,如今渐渐“好”了起来;但这也是个距离现时并不远的故事,许多不安或是更过分的事件仍然在上演。如若在表演和表达上找到一个更犀利的地方,它能更好地体现这些精神;这样的材料还是有些浪费了。 |

|

I don't get it.这有什么可讨论的,just leave! 另外之前看东尼·罗宾斯纪录片里面有个妹子说她来自一个男人们以宗教的名义强奸女性的村子还感觉不可置信,感觉太节目效果。。。世界上总会发生一些让你觉得匪夷所思的事情。 |

|

B. 力量感和割裂感并存。时而觉得学术得像麦肯锡女性合伙人圆桌研讨会,时而又被苦难中的坚韧直观地看哭(扎实的表演和灵性的配乐功不可没)。究其原因,大概是用架空的抽象思辨去提炼了一个植根体验的故事,导致情感冲击的强弱,其实很大程度上建立在观众对女性境遇已有的共情基础上。换言之,我很难想象这部电影能抵达它最需要触及的受众:那些从始至终就缺席于“谈话”的冷漠的男人。 |

|

想要进入天国,是否就要先忍受在谷仓地狱里挣扎。比起下辈子,这辈子也有值得为之而活的东西。女人提出的唯一要求,竟然就是让男人离开。笑得越用力,就越显得想要哭泣。缠成辫子的发只能用来剪短,却不能用来发声。握成拳头的手可以用来导航,却不能用来反抗。看向远方,才会忘记摇晃的马车重获安全。 |

|

说谈话就只有谈话是吧 |

|

感觉非常奇怪….看起来像是18世纪的宗教殖民地和二十世纪的柠檬汽水,人们不会写字却表达如此流畅自由,跨性别角色变成了点缀的边缘人,为了不写他还没让他说话,还别说演员全部是白人。还有明明是女人的谈话却给了老根这么多带着滤镜的镜头,好像意思是说全天下的男人我们只信得过本微笑 |

![豆瓣评分]() 7.3 (9487票)

7.3 (9487票)

![IMDB评分]() 6.9 (44,731票)

6.9 (44,731票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 90%

烂番茄: 90%![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77![TMDB评分]() 6.92 (热度:22.62)

6.92 (热度:22.62)