|

西班牙小侯麦,你得来看他。 |

|

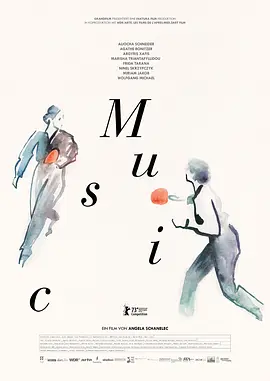

完美的一小时电影,你得来看看,看了就爱上能看到去马德里火车的乡下。开头结尾都处理得不错,trueba在更超验的电影与甜腻城市清新小品中间总能找到平衡,文艺青年绝配,读读书听听音乐,过自己的生活。 |

|

对我个人有极大意义。

电影版许巍,可怎么可以那么轻灵而曼妙。而且并不觉得是单层的乌托邦设定。

三年来我在基本立场上厌恶和抵触一切所谓「疫情」和「后疫情」叙事,对一切话语体系的政治化掩鼻背身,可又把所有虚构与荒诞或残酷的现实划清界限,对逃离和解脱的期望跌至最深的谷底——「You have to come and see it」是对整串拧巴的死结的一次双面的疗愈,深度的瑜伽,透明质的列车,载着我穿过寒冷的城市也越过明媚的原野,展平莫比乌斯环,拉我去看、去不存芥蒂地接纳矛盾的世界的真实存在与更替,同时拾起捕捉与传达的可能性。一次奇迹。观感近《里斯本的故事》。 |

|

在大自然尿尿的感覺真是溼滑清爽 讓人有形而上學的升滑 |

|

看完脸上居然出现了姨妈笑 然后我在欣慰个什么我也解读不出来 可能在痴迷于人动物性的那部分 |

|

好吧,就来拍一部电影,去朋友家做客,在大自然里尿尿。 |

|

在三个半小时野心庞大的中学生实验记录作品之后,特鲁埃瓦的新片回归到生活情景喜剧。片长刚刚一小时的新作像是导演和四位演员的即兴小品,却在轻松惬意的情节气氛里展示了西班牙年轻人对生存状况的思考,也透过疫情时代的背景,道出了人与人之间的交际方式与友情关系的变化。 |

|

摒弃异化,做回动物的感觉总是曼妙的,那是另一个维度的我们永远得不到的自由。 |

|

胜在简短,吃饭、聊天、打球、散步...只要聊天内容不是太无趣,不会突然生硬刻意地drama,都让人看着挺享受,轻松惬意。结尾处,刚觉得女主在草丛里尿尿的表情很有意思,下一刻就弄个戏中戏,玩结构,呼应下前面真实、虚构、记忆之类的对话内容。可能导演会觉得这是有趣的升华,作为观众只会觉得导演拍不下去了,赶紧想个办法收尾。 |

|

3.5 在所謂的「疫情」影像中不讓人生厭覺得消費主題的,而是真誠的生活感受。「你得來看看」,呼應影片中的魔幻時刻,女主角看著夕陽的光,男性友人對準她按下快門,全片最美的一顆鏡頭,彷彿侯麥的〈綠光〉與〈女友的男友〉。結尾處製作團隊入鏡,轉換為膠片質感的影像,提醒觀眾從創作再度來到「現實」。「你得改變自己的生活」,說的是,在疫情時代我們需要重新審視,那些珍貴的被忽視的瞬間,每天的落日餘暉,人與人之間的關聯,才是最值得「你來看看」的事物 |

|

5.5/10。导演前作《八月处子》我还蛮喜欢的,这部就太法式小品了,不如像阿莉切·罗尔瓦赫尔一样拍一部《四条道路》。结局摄影团队的入镜有点意思,“你得来看它”,大自然在邀约。 |

|

+ 读读书,打乒乓,听音乐,念宣言,《乡间一日》,从最小的单位完成对乌托邦的召唤,“你得来看它”自身即是一种邀请,去“回答自然的邀约”。 |

|

现代世界里人与人之间是这么近又那么远,每个人都是一座孤岛,朋友和爱侣是连接陆地的桥梁,但仍会有被海浪吞噬的时刻。对话中很多空白的瞬间很妙,如同呼吸停一拍般顿挫,灵魂在那一刻断联。但至少还有音乐与自然,邀请所有人沉浸其中,在不确定的时代,享受真实的存在。 |

|

4.5 还是很棒,极其细微的情绪时刻俯拾即是,浓度很高。特鲁埃瓦是发自内心地喜欢女主,也是发自内心地怀念那些转瞬即逝的旧时光,不用真的发生什么跌宕起伏的事情,夕阳西下已经足够美好。那些鼻子里哼出的声音啊。 |

|

-,体量和方法都比《八月处子》还要小巧许多,有内容在进行的时长大概只有二三十分钟,简单地构建了几个情境,再通过输出观点、形式暴露从中抽象出来。 |

|

松散的局部竟然有点洪(类似撑着伞去看鸡或者趁着天光去散步)。隔绝已经结束,疫情过后,你得亲自来看她 (physically I mean). |

|

世卫宣布结束的这一天刚好看了一个小小的所谓的疫情电影,前十分钟沉浸在一首叫“炼狱”的钢琴曲,最后十分钟徜徉于大自然,化一句电影台词的引用:一方面我们觉得自己是世界公民,另一方面我们连自己的邻居都不认识,疫情中你觉得必须得去看的那个人,疫情结束后你去看了吗? |

|

开头占据全片1/8篇幅的钢琴曲“炼狱”,镜头给到各位听众(四位主角),想呈现的是并非群体差异,而是每个个体的特殊性。电影像一场近末处的乒乓球游戏,演员甚至导演无法掌控球的走向,因此剧情仿佛充满着可变的随机性。男主表达出对城市的热爱(是在疫情的背景下,且刚讨论完社会束缚),随后是在去往乡村的火车上读着《你必须改变你的生活》。艺术失去了它原本的力量(里尔克看到阿波罗残缺雕像时写下“你必须改变你的生活”),大自然(疫情、生态等危机)才有让人们反思的可能性。“共同免疫”才是真正的文明,因此本生活在城市的女主享受着野外的释放,像在和人们说:你得来看她(它)/你必须改变你的生活——同时,数码影像让位于胶片摄影,也让我们思考生活中何为真实。 |

|

和想象中的不太一样,只觉得好严肃…… |

|

又傻又美,但是太抖机灵和直白,尤其结尾稍显不自信了些 |

|

疫情之下两对家庭的两次聚会,轻巧简单。首尾致敬阿巴斯不知道是不是我多想,开头五分钟的钢琴演奏,画面里长时间对准四位主角的脸,把演奏作为画外音,想起了《席琳公主》,而结尾女主在丛林间嘘嘘的时候,画面突然切出变成了剧组拍摄的记录画面,一瞬间又《樱桃的滋味》了。导演在这部片子里与前作《八月处子》及近作《分手派对》中一样都有对房屋、空间的探索。 |

|

3.5 |

|

3.5 |

|

在飞机上看完了😢莫名其妙 |

|

#kviff@f# 疫情时代对人际、城市与自然的思考,鼓励一些实在的在地化体验和艺术的作用。拥抱那些此刻的时光,并用摄影机记录下来。 |

|

【4】轻巧而明晰,特殊时代下的几个城市生活切片:看演出、散步、阅读、唱歌、聊艺术、打乒乓(不知道是谁的生活),最后引向一种回归式的改变。嗯嗯,你得来看它。 |

|

现代人的冲突,是像素食主义者一样思考,又像肉食动物一样生活 |

|

非常可爱的电影,我觉得这个导演的作品可看性很强,特别适合文艺b看消磨时间。即便是在高铁上看,也一点不觉得无聊,特别舒服。但就是太短了,大哥,你这到最后是没钱拍了吗?怎么到这里蹲厕所就结束了 |

|

赞美友爱phlia,尽管免疫学和药学的概念会令他们发懵,尽管他们的诗行会令我错愕 |

|

see your friends, see their house, live in the moment, and walk the hill.

A nice little film about unwinding and reconnecting with the surroundings.

Co-immunsim |

|

夏日碎片,看完疯狂想马塔罗。 |

|

《八月处子》导演的新片,两对年轻夫妻的生活。篇幅不长,就一个小时,就是两个场景,两个小品,从都市到乡村,探讨的就是生活。看看他们的生活,倒是很恬适,没有那么多的纷扰。 |

|

烦死了,想做爱 |

|

有一个蹲下来和草木齐平的动作,同时也是很自然的动作,还蛮动人的。但聊的内容好像不像植物那么具有根系,相比起来打乒乓球要更有趣一点,在台词的走向中找到了即兴的舞台。 |

|

在一曲「Limbo」结束后,有一部分人丧失了生命力和生产力,有一部分人丧失了感知力和判断力,有一部分人丧失了食欲和性欲,有一部分人丧失了表达欲和创作欲,有一部分人丧失了继续生活下去的勇气、意义和动力——被留在「Limbo」里面的人如何走出内心对于死亡的恐惧?生儿育女?到乡村去?实际上短视频《你得来看她》所探讨的话题长视频《德州巴黎》已经探讨过了。在眼下这个「真相不可言说,迷思不可破解,梦想不可通达」几乎人人都在寻找安全感、自我价值感和身份认同感的「后疫情/后真相」时代,现代人这种「行为主体空心化、机械化、数字化,信道信息封闭化、茧房化、娱乐化,灵感源泉荒漠化、污垢化、流量化」生存状态是历史的必然。历史的车轮试图引导我们:自我探索是一个不断「顶风逆行」自我革命又不断「顺势而为」自我确认的过程。 |

|

[3] |

|

自然又不自然 这种电影果然还是侯麦的好 |

|

7.2/10 |

|

#kviff22 |

|

3.5。 |

|

要说结尾处理好又有阿巴斯在前,整体来讲就是一个普通的法式小品,好在够短 |

|

【B+】敞开的邀约,舒适的体验,诗意的思索,尝试用音乐激发日常的活性,随即时间步进,乡间漫步,过去的影像捕捉最贴近自然的行为刹那。你得来看她,带着对生活的期许。 |

|

疫情里的自然主义。太自然了,我相信这个对话完全在每个欧洲大城市里发生过 |

|

讲不出屁话。总之,喜欢旁白,let's move to the country跟这片真的很配,结尾也好 |

|

最后五分钟花丛尿尿,舒展开了。舒展开来了。觉得很美好的时刻。前面一直为我们铺陈着生活的琐碎、无聊和温馨,可能就是这样吧。国外人疫情也看不出来太大差别,哈哈。 |

|

(3+)轻巧平静,林间漫步,勾勒出生活的图景,对话中蕴藏的哲学巧思,回归自然是我们的改变。 |

|

# |

|

哲思并非天下大同,诗意更是见仁见智。

点到即止使人愉悦、思考和回味。 |

|

女性的尿声 |

|

一个小时的长度很好,再长也不礼貌了。整部电影带着零碎的聊天片段左耳进,思考几秒,右耳出,基本没留下痕迹。疫情过后,生活在向我们发出邀约,尝试着重建亲友关系,蹲下与花草齐平。 |

![豆瓣评分]() 6.9 (353票)

6.9 (353票)

![IMDB评分]() 5.8 (624票)

5.8 (624票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%