|

无论何时何地,能终身守护一张(自由)写作的书桌(无论在家还是在咖啡馆),都很不容易。 |

|

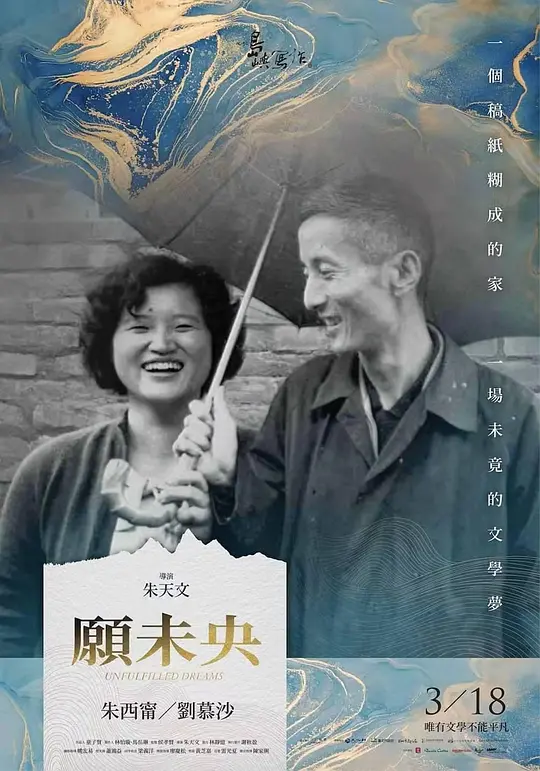

@金馬57 滿頭白髮的朱西甯拿著dv拍蘇州河,以及朱天文給老家的人們放ppt,看得我好傷感。依舊是那個感慨,台灣已經不是那個台灣了。 |

|

朱西甯年少时信里的一个片段:从事一种事业,态度是很重要的。尤其是对于文学,一切的事业都不怕平凡,唯有文学不能平凡。因为文学不是换取生活的工具,文学不是换两盒便当吃吃,混饱了肚子就算了的。文学乃是延长生命的永恒的灵魂之寄托。就以我这个最可怜的起码作家来说,27岁,在整个宇宙的生命中,该是多么的短促的一刹那。可是,即或现在我就死了,也不足畏了。我已留下了30万字的作品。

|

|

看着最后按照时间线滚动的朱西宁夫妇的作品列表,想象着他们并肩写作的生活,还是有感动到(片中多次提到晚年陪伴朱西宁的谢海盟并没有出镜,其实可以聊两句的) |

|

20201111 信義威秀,天文和童子賢影後對談,天文一直講王文興那一集《尋找背海的人》,主持人說讓童子賢講話,天文也說讓她先講完。和侯導、李屏賓、唐諾、天心、天衣、小虹老師同場,唐諾坐H排3號,天心在前一排的14號。結束後侯導和李屏賓在電影廳外廊道等其他人,我覺得那空間和人物都異常玄幻,聽到李屏賓對侯導說「這樣看更多細節⋯⋯」。其實覺得很多音樂下太重、剪接有些地方不自然,可是仍然喜歡也深深感動。也知道選出這些多麼不容易。後來再想也覺得是要這麼重的,尤其結尾的照片、時間軸。電影開場的鏡頭太侯導了,忍不住笑出來,天文出場後震了一下,她是導演拍紀錄片但是自己也演。震撼她講劉慕沙對朱西甯的愧疚,她們三姐妹對「大」的愧疚,最後十年,只有海盟陪著朱西甯,只有海盟知道最後的作品在哪。小舅在外公家講艾略特 |

|

在这个家里,所有人都在写作,以至于家庭中很少那种传统的父女关系,倒都是同业、同行。这是很奇怪,也很难得的一种氛围。

|

|

#金馬57# 動人 是朱家故事,是台灣故事,是兩岸故事。信件成為密碼,女兒們可以追溯父母愛情,走入家族故事。大浪潮下,欣慰的是,他們一家人感情很好,一直在一起,無論是生活還是文學。 今天很多朱家的朋友都來啦,讓我意外的是錢永祥老師,竟然還有這樣的淵源,奇妙。難得看到天文激動的樣子,可愛又可敬。 |

|

太失望了 這如果不是衝著朱家 應該半個小時就受不了關掉了 朱家三姐妹讀父母的情書、講父母的發展 尚有趣味 其中印象很深刻的是母親遺憾及愧疚未能在父親臨終前幾年如青壯年時一般陪伴/關心寫作 後面去尋根 在一大家子親戚面前播自己父母的照片ppt 我的尷尬癌終於忍不住爆發了 主題上 並沒有新意或是觀點 無非還是將家族歷史和台陸歷史一起講 再找人來評述自己的父母 還是台灣外省作家那點心事和執著 哎 可惜 很多值得講多一點深一點的地方只是輕輕帶過一句結果 語焉不詳 |

|

(1)终于看到了朱家小楼的内部场景,拥挤的客厅,写作的桌子,还有猫咪,朱家三姐妹聊天,唐诺和谢海盟没有正式出镜(只是作为背景人物)。(2)朱天文不论年龄多大,都很可爱,见到亲人,像是个激动的小女孩。(3)基督教对于朱西宁的作用是最为深远的,他的精神思索与小说探求,都因此具备了大部分华语作家少有的维度。(4)回宿迁三姐妹与朱家亲人们的团聚,分外动人,历史深切地影响了这一个家族成员的各自走向。 |

|

是岛屿上我所最关心也最喜欢的文学世家。此前有交集有了解,但纪录片总能给到更多史前史和话外话。因为尚在共享同一片时空,我当然知道天心他们是如何友善,这一集展现着西甯先生,那本以为严肃的眉头深锁的一位,也是如何的充满爱与温柔。他所信仰过的,不再了,但他以文学来开拓的不可思议的流域,让他二十七岁立下的宏愿完全超额实现。 |

|

内容比下集更丰富好看。小小书房内并肩的两张书桌仿佛是携手一生共历风雨的象征,女儿们重温当年情书仿佛追溯一条来时的路,这些旧年的温度“是整个族群乃至台湾社会裂痕的缩影”,与8、90年代回内地寻根一起构成一部慨然的当代史——正因永远无法释怀当年的硝烟和当初的别离,才催发了《铁浆》《狼》《破晓时分》《旱魃》这样异于现今或内地作家群的语言质地和取材视角(参考王德威和阿城的评价),读过这些简洁狠准的峻黑深沉文字、金戈铁马般的节奏和前瞻性的意识书写,更能理解朱西甯所言“长篇相对容易,短篇的挤压感产生张力”。

弃学从军加入新军,可与杨照提到“新的精神秩序被瓦解”对应;未竟遗作《华太平家传》,天文称“将「实然」的材料打造他心目中「应然」世界的熠熠梦土”,能有机会读到简体版吗? |

|

3.5,朱西甯真是个死心眼的人(褒义) |

|

因为看过朱西宁的《铁浆》,对其文字的震撼力有所了解,像莫言说的有种乱石铺路的野生感,阿城更坦言朱笔下的中国农村比那些媚上的农村写作不在一个层次。不过纪录片对其文学生涯涉及不深,更多的是他对大陆的乡愁,也是他自己的《华太平家传》,今年此书正好在大陆出版,要更了解朱先生文字还是要从书里寻找答案。 |

|

最感兴趣的是朱西甯如何影响了朱天心、朱天文的创作,原来就是身教,而非言传那么简单。这一部主要探究了家庭史(书信和影像资料的展示方式太舒适了,我老想截图保存),创作史以及中国历史,“岛屿”系列的纪录片都如此冷峻客观,没有一部的主体像某些台湾公知那样对台曾经的文化根源归属避而不谈,几乎是不带政治观点的,只有人文关怀。有趣的一幕是阿城在说:看了朱先生的《铁浆》后,你只会觉得没任何人可以超越他,其他人写的中国农民都是谎话,是媚上,他一个人写出来了,一个来自...你们住的那地方叫?...台湾的作者。一旁的侯孝贤听到最后一句,忍不住笑了。 |

|

她们说起基耶关于亲子关系的话,也是我最记得的。家和国终归就是一体的,所幸是他们记录下来了。 |

|

说实话,一开始有点不太适应,你们一家子的事,和我有什么关系?为什么要拍出来给大家看?但是不知不觉中开始感受到各种能量的释放。开场反复读信的段落可以理解成召唤,催眠式的引导,启示,显现,不是简单的内容宣式。构化纪录片结构的核心元素是大陆-台湾,历史-当下反复切换过程的时空流转情境中产生的丰富充沛的情感力量,这种情感力量是对存在的确证,也即是文学的最重要的定义,更是对朱西宁魅力的定义。另外也强烈感受到朱西宁的硬核基督教信仰被注入到了影像质地中,带来的是不流凡俗的绝对的信与真视角。王德威、杨照、张大春、舞鹤、阿城、莫言们的讲述,都提供了非常别致而不雷同的犀利角度。二十世纪深蓝顶级文艺精英的风采算是见识到了。3.5 |

|

4星半:庆幸我弄错了先后,看了《我记得》再来《愿未央》,印象便是开低走高。女儿朱天文筹拍本片时朱西宁刘慕沙都早已不在了,还能摄出主人公的这份虔诚,难得。K说朱家姐妹很朴实,是的评。由于胡兰成的影响,朱西宁从小说家脱化为「文明的思考者」(片中杨照语)——倘非自憾国学根底欠缺,朱还会否如此倾慕胡兰成?内中有补课的心理?是个值得探索的话题。 |

|

老头儿可爱 |

|

结尾处几分钟,才回应了朱西甯跳脱文学,思考起“华”的文明论,所以供养了胡兰成(实际上我一直在想它会在哪个位置出现),续上秦汉之前。而缮写家谱,未完的《华太平家传》,或与大家族兄弟姐妹天下人之类的道友乃至知识分子情结有关,但说实话,只要认同中华文明,也很难不保有这种赤子想法罢。想到同样老矣、一屋子都在写作的三姊妹,应该也是保有暧昧迷离情愫,事实上的最后一代。那么《愿未央》的意义,就是留下文字与影像的见证了。结构上,是由苗栗外公外婆家过渡到大陆宿迁家乡,但内容明显倾斜向一家之主朱西甯。 |

|

莫言先生的中装第一粒扣 |

|

两岸故事让记录变成动人 |

|

就是多少能看見時代, 文學與人, 還有一些貓, 我天然地喜歡這些東西. 朱西甯就是長得特別好看的人, 逗小孩瘋瘋的老頭樣子美好珍貴, 有人還在乎什麼深遠的意義嗎? 也想看"我記得" |

|

看得特别感动,好几次特别感动。拍得特别好,空镜和转场的镜头配合音乐,将乡愁,两岸动荡的情致都通过读信娓娓道来。杨照的采访讲得最真诚也敢讲,王德威完全在放屁以为自己在写推荐腰封吗? |

|

当过日本兵 |

|

“大江大河大海”,这个系列的纪录片也是一种对历史的“书写”/。 |

|

朱家文学传奇的自我观照,一代人的浪漫与勇气。从台湾到大陆的,重经历而轻文学,回溯父亲迁徙的足迹,试图完整地拼凑他的生命历程。两个小时的述说,是对父亲的怀念,亦是忏悔。 |

|

不熟悉故事中的人,但是不习惯里面人在镜头前流露出的不自然 |

|

天心老师读她父亲写给她母亲的信件时,读到那一连串的可爱小昵称时,不好意思地说还要继续读下去吗,哈哈哈哈😄好可爱~她们家好多小肥猫哦~天文老师说她小时候打草稿的计算本,是用她父亲写废了的小说稿纸装订的,她总是翻过来看,打草稿的时候都有文学信息输入,可见家庭的文学氛围浓厚,很羡慕~其实整部电影印象最深刻的还是,镜头仰视绿柳树荫,背景歌曲是大合唱《愿作一粒种子》:“愿作一粒种子,深埋在土下,生根发芽结果遍满海角天涯,不愿作早晨的露不愿作晚上的霞,不愿作那流荡的星不愿作那春天的花,愿作盐作光,忠心荣耀他,见证神的作为,领人回天家。”镜头向前推进柳荫间漏着天光,有种不可名状的年代感,似乎是乡愁又或是某种人文情怀在里面。 |

|

竟然看到了故乡! |

|

三姐妹出镜,家里很多只猫,天文主导,她衣着真是永恒少女;天心居然不太活泼,天衣自然。三人盛夏读了六晚上父母的信。那张临窗小小书桌真是久久不能忘。/从朱西甯到痖弦均为49年入伍来台,可见彼时正统人心仍可议。朱任职国防部,想看他写的《八二三注》/阿城的诘问或许是一代人的不舒服/赴宿迁老家修族谱一段很有趣,天文入世亲切无碍。/在一个文学家庭的结果就是你老了之后只有小孙女关心你在写什么/有张大春苏伟贞等出镜。/文学世家的纪录片最好不要由家庭成员来拍。 |

|

近2个小时慢慢展开这段被中国现当代文学史彻底遗忘的人物,莫言说《铁浆》如乱石铺路一般的文字,阿城拿大陆同代写农村农民的对比,说简直媚上。三姊妹重读父亲母亲的书信,坐着谈论往昔,感人肺腑。 |

|

4.5 女儿们读父母的信可爱,写作和志向真挚,阿城老师真敢说(但家族聚在一起看照片ppt挺尴尬的) |

|

爱情很动人, 两人的书信很频繁,但文字却有”从前慢“的婉约、余味悠长,非常美好 |

|

当文人跳脱出文化的格局思考一些人类生存文明起源的问题,会变得更自由吗? |

|

身为南京人,头一次知道朱西宁在大华电影院画过广告画。 |

|

年轻的时候,朱西宁可以每晚九点下班之后继续写作,周六周日继续写。古往今来,被感动的千千万万,但真正有毅力坚持的,不过百分之一。二十七岁和刘慕沙通信的时候写下:“唯有文学不能平凡,文学是延长生命的人类永恒灵魂生命的路径”的体悟。

“一个人的艺术生命,一生中也没有几年。”成为专业作家之后,朱西宁每天上午去书桌前报道写长篇小说,“作品自己会长”。下午去写作为“体力劳动”的短篇小说,因为短篇小说需要爆发式的表面的张力。他也总是变换着自己的写作语言,这是格外需要心力与勇气的。《八二三注》是他为那些战争中无名的孩子和母亲们写的一本书,有自己的悲悯之心。他总是儒雅地笑,平和地接受打断,平等地接待别人。我越来越相信小说家的人格与文格秘密相连。就像他小辈评价的那样“一个吃苦但不露苦相的人。

可惜剪得破碎。 |

|

她们。旧物,旧影,南京,小鹿斑比,剧院拱顶上的画和内饰,环形天桥(既视感)。泛黄的书信,朱天心用文件夹收藏的旧物,不愧是女儿,才如此细心和留存。两张旧的书桌和玻璃板,旧家具。沙发上的猫,各处的猫,狗,树。采访苏伟贞时她家的老冰箱,老沙发。藤编家具。张爱玲。钢笔字,蓝墨水。真有文人气(褒义)的老头儿确实都很干瘦和精气神,而非油腻,这很难得。以前的老照片真好看。她讲母亲写下的文字,那些段落。吃饭时候还在想的一个念头,看纪录片一段时候正好对应,也是“缘” |

|

因为是子女为父母做传,很私人,也很美好。稍显零碎,但完整的呈现出一个写作者的丰富面向,他们的理想、他们的问题意识、他们的坚持和他们的选择。那些给人力量和坚定的实然的生活,因着应然的态度。也有不为外人道的,譬如众人对朱西甯最后十年的忽略,而陪伴者谢海盟还只是个儿童,大概有难言之隐,也让这部分显得突兀。前有《愿未央》,才有后面《我记得》 |

|

朱家人联动了整个台湾,乃至曾经民国时期文学的部分根基。在追本溯源的回忆中,文字的力量,极为强大,把曾经的故事逐一浮出水面。 |

|

没想到慕沙夫人直到2021年还在译东西啊 以及 朱西宁长得好像吴慷仁哦 |

|

昨晚筆誤,不是夜未央,也不是未央生,是----願未央。這片我扣一星,因為不喜歡雷光夏,這人的音樂很裝,裝了幾十年真不容易。不懂為何找她。 |

|

还是姿势水平不够,以前只读过朱家二姐妹的作品,并没有关心过她们的早期乃至上一辈的生平,看了此片才知道原来亦是外省人的家国往事,好奇朱西甯为何在49年会投奔KMT,跟着孙立人一起出走台湾。当中有一段是说抗战8年,其实是国家精英丧失殆尽的8年,亦是KMT花费多年建立的国家气质被摧毁的8年,朱西甯是怀念那种气质的,所以想去台湾重建那种气质。<華太平家傳>已下单,尽早拜读。 |

|

“天文首次执导,以影像撰写两个台湾文坛代表的生命历程。走访台湾旧居,远赴中国探亲,丰富的家庭史料及私密的亲友交谈,言语间文坛巨擘俯拾拾即是。在身为作家及女儿的双重认同 中,让文学的传承跨越三代,累加加上文学朱家的时代叠影。”

杨照:朱西甯先生遇到胡兰成之后,那个华语小说家不见了,变成了文明的思考者。

朱西甯《华太平家传》未完,也许就像老舍《正红旗下》未完,曹雪芹《石头记》未完。 |

|

过去的文字有生命,就像作者们一样鲜活。 |

|

補一波,仍舊是感動。 |

|

两代人,是传承,更是牵绊——所谓记忆,所谓人生,所谓命运。 |

|

3.5 其实干脆就把《我记得》也剪进来,《愿未央》过于是女儿特别是天文对父亲的崇拜。 |

|

听到天心的声音梦回19年十月,我们在台北咖啡馆聊天的场景。姐妹三人的声音都好好听,而我惊讶天文竟然也这么可爱,见到亲人会蹦蹦跳跳,亲切到想让人脱口而出:“大姨”! |

|

母亲那边的故事着墨不多,但些许让人想起《悲情城市》 |

|

相比形散的下集,上集是三姐妹对父母爱情的怀念,并且对朱西甯的文学与人生做了小结,如阿城的那句话,其实有借本片为朱西甯在华语文学的地位正名的意涵。看下集时的那种熟悉又陌生的错乱感在这部纪录片中得到了共鸣,那正是忽而宿迁忽而台北的错乱,我在朱天文的文字里理解不熟悉的那方天地,而朱家姐妹也在通过父亲留下的作品来认识自己远隔的亲人,一页纸薄,厚如千里,说到底,一生写下再多他物,心里真正想写的还是离家岸边母亲蹒跚送别的心碎。朱天文以一个女儿怀念父亲、敬仰父亲的角度,如她的文字那般又感动了我好多次,这个系列讲一段文学,拍一段历史,再走一段文字孕育之地的方式在朱西甯这里特别有效,因为是两岸齐飞,三姐妹沿着父亲的文脉,落点《华太平家传》,也终于来到宿迁见到书中人,观者仿佛一大心愿已了,又却增添许多怅然。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (97票)

7.8 (97票)

![IMDB评分]() 6.3 (13票)

6.3 (13票)