|

美国八零后家族史,(不管哪的)八零后有故事吗?实际上影片里也无事发生,但很有意识地用档案影像去锚定时光流逝的结构,但这又是外部标记,家庭内部像一个评价说的:拍得好“中国”。因为已不是东西文明差异的问题,标准的同代人电影,深有共鸣也深表忧惧 |

|

一本主体全在“画外”的家庭相册,空间和时间的连续各自断裂,组成了关于记忆的模样,在静止中制造着时间的涌动。 |

|

Brian d'Arcy James饰演的父亲,有那么一刻把自己拉入仿佛置身《我知道这是真的》书页与改编剧里面的世界;在不咸不淡的故事中感知这些更为沉重的冲突与追随新闻画面、明信片、言谈间的社会变化。如若用吟诵代替有些出离的叙述,它大概拥有更强的力量。 |

|

#NewHorizonsIFF22nd# 7/10 喜欢一些空镜的时刻 |

|

对个体家庭的观察,平庸主题的平庸纪录 |

|

1058|70/100

时间跨度极大的家庭故事,当然不乏动人瞬间,但重点不在于故事的讲述,而是结合片段式的影像、持续的旁白和真实世界的重大事件来勾勒一段流动的成长经历,以及捕捉那些细小而持久铭记的瞬间。缺点不少,但已比前作好太多,进步明显。

文学性占上风的电影,阅读体验也许会很棒。 |

|

5/10。有点像林克莱特的《阿波罗10½号:太空时代的童年》,童年碎片加社会记录,发现美国导演尤其爱拍小时候。色调我还蛮喜欢的,比《贝尔法斯特》真诚些。 |

|

一次虚构与非虚构紧密结合的尝试。家庭私影像与来自外部的时事新闻和商业广告并峙,两者间的平行切换让观众被迫跳出亲密信任的家庭氛围,持续而流畅的情感输出与回应被冷酷地打断和介入。浓缩在某个角落的最小社会单位中,我们通过屏幕视窗感受到与世界as a whole之间的断裂疏离,两者间好像一场彼此相互试探或渗透的尝试。遥远处发生的社会暴动与命定要倒塌的双子塔,这些特定事件成为了这一代人的集体记忆。而每个人能把握,寄托和安置的只有与身边人错综复杂的关系。 |

|

+ |

|

一个绝对的后脑勺是可爱的也是存在的//镜头位置的客观性和回忆内容的主观性拼接出真实和虚假的叠加态//生命经验的难以复制才使我们成为如此具体且抽象的人 |

|

3.3,后面疲了 |

|

最终,解释我们人生的,只不过是几个难忘的瞬间和那些我们爱过的人。 |

|

??? |

|

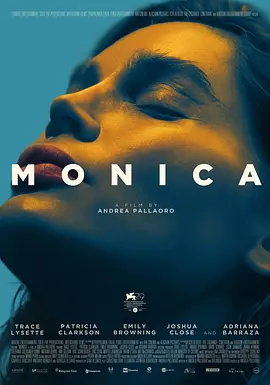

#venezia Biennale College Cinema 2021 |

|

三年过去了 这次重看却感觉好像对它毫无变化 没有更喜欢也没有更不喜欢 还是能感到导演的某种别扭的情绪 好像他也还是那个小男孩 |

|

前三分之一还不错! |

|

02/03/2024, @ MUBI. We’ve grown up and been wounded in moments. 一以贯之的不安。记忆脉络上的那些节点与瞬间,呈静止状的动荡。看的期间,在某些时刻加深人的抑郁。 |

|

#Venezia78# 双年展学院 我完全不知道导演为什么要刻意用这么纪实的镜头讲一个家庭历程,那个旁白听得我又想睡觉了~ |

|

8 几乎残忍客观到无情的客观记录镜头,似乎自始至终只告诉我们一个道理,哪怕在观感和体验上并不具有戏剧性,也无法称得上代表性的故事和生命经验,依然是值得还原的现实的残酷本身。即使不再现冲突和情感碰撞的漩涡内核,对于隐隐创伤的回忆本身,也足够使生命的基调变得无可挽回得沉重。这部片子的魅力在于,影像的还原,实际上在记忆的绝对客观和片段性的主观之间徘徊,并且这种客观与主观的边界是无法分清的,不可理解性才是记忆的症结所在。抽离出来,有意思的地方在于,我晕乎乎的,看完这部片子,剧情也没有能够聚精会神的理解,但是我的感受却依然称得上准确与沉浸。影片实际上无事发生,无事发生却是一个巨大的阐释空间。 |

|

有点投机取巧 |

|

#MarcheduFilmOnline22 family issue免不了的乏味却也兼具艺术性,至少从威尼斯到圣丹斯再到鹿特丹还有柏林戛纳市场就证明了这样的故事寻找买家确实不易。 |

|

1,新闻片段转场会想起《山河故人》 2,很共情,甚至很“中国家庭” 3,碎片,疏离,太照片的 4,开幕夜QA场howard gilman都没坐满,心碎艺术电影加一星 |

|

成长回忆与时代影像的交叉,其实没啥关系,成片看起来导演小时候有一个非常压抑的童年;影像色块很漂亮但是不能当饭吃 |

|

私影像,可以看到成长轨迹对一个人的影响,但在我看来这影响太过个人,并不是很能relate。但我想我们都同意父亲对人的影响到底有多大,以及复杂的家庭关系对小孩/青少年来说有多难面对。太多美国历史事件,和我一起看的美国genz也表示狠狠没懂。最touching的就是主人公讲述那张老照片的时刻。 |

|

75/100 #Venezia2021# 更私人也更尖锐,有时仿佛二十年前的家庭情节剧,而电影中关注的家庭也确实有相当大的时间跨度,电视节目大概记录了80 年代后期美国发生的意识形态变化。依然有与前作美学形式类似的对图像和声音的拼贴,此形式与记忆相关联,我们发现构图由工整变为时常不规则,破碎形式与一个男孩感受到的伴随着好奇心的孤独感有关。 |

|

蠻好的 一切盡在不言中. Lights and reflections. 一個人空蕩蕩的時候看還蠻舒服. |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 6.1 (625票)

6.1 (625票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82![TMDB评分]() 6.60 (热度:2.54)

6.60 (热度:2.54)