|

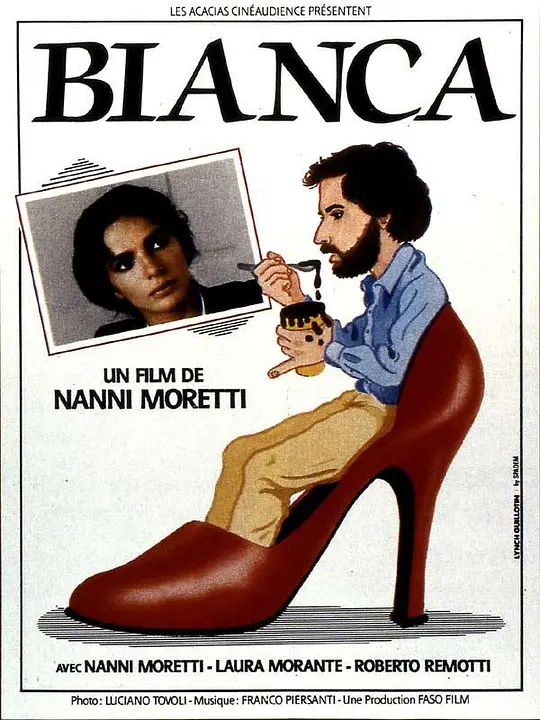

又逗又神经质的老师,海滩上看到一个单独躺着的女人就扑上去了,半夜醒来发现bianca睡在身边吓自己一跳,起来吃了和人差不多大的一杯子奶油,养的植物还都死了,开头的撒酒精然后点火是消毒杀菌吧,还挺炫酷的 |

|

若你喜欢怪人,其实我很美。 |

|

带着讽刺味道的悲观喜剧,“这些植物,我定期给它们浇水,然后,它们会死。”这是一个胆小的人,如他所自称的那样,“我不习惯快乐。”为了不让自己受伤,最好的方法是先拒绝别人,莫非他也是王家卫上身?但是,拒绝别人的同时,也是在拒绝自己,悲观主义者不想被人伤害,也不想去伤害别人,结果可能是反作用,伤了自己也伤了别人。幸福并不一定是没有瑕疵,没有痛苦的,它也并不总是那么困难。虽然从最后的结果来看,悲观主义者总是对的,但拥有和失去的过程比一刻的结果更重要,不是吗? |

|

意大利国民级钟爱,用卡尔维诺所描述的“轻逸”来形容再确切不过了。既像重述的《后窗》,又像半睡半醒的梦境。看到《弥撒终了》里重现的观察与介入主题。啊,nanni巧克力色的头发和浅蓝色的西装。 |

|

the Nutella scene is hilarious http://www.youtube.com/watch?v=wGGgFmFyWk8 |

|

到处教授幸福主义经,却给所有人造成负担,这个复杂、令人讨厌到甚至开始怜悯的男人,把五颜六色的西装都穿的很好看,哈 |

|

几乎是以主观视角将自己剖析给观众看,一个男人的孤独和病态的诠释。没想到莫莱蒂还尝试糅合了悬疑犯罪的元素。我们在猜测罪犯是谁的时候,怀抱着一丝侥幸,结尾自己坦诚之时却把这种自以为是的旁观者心态给击碎。感觉这一部可以考核哈内克的某一部做个比较,犯罪背后犯罪动机表现的冷暖差别。 |

|

爱情洁癖者这个切入点还蛮有意思,通过偷窥他人爱情的分崩离析武断丧失自信,数学老师这个角色集合了极端,软弱,好奇,没有分寸等等缺陷,如果是普通的剧情片,这样的男主会让人无法忍受,好在莫莱蒂用喜剧使其合理,内核却又有些残忍,这和男主糖果色泽的西装形成极大反差。 |

|

自己不确定是否想要一段感情,但对别人的关系介入得真情实感,即使已经跟Bianca在一起也还是对她和和以前男友的关系更感兴趣,真的好疯;Michele跟Bianca提分手那一段我好像看到自己,幻想可能发生的痛苦并信以为真,为了不让这种痛苦伤害到自己就砍断一切,追求一切完美死理的偏执狂原来就是我,好害怕自己以后会变成这种疯子,幸好我不觉得死而无后很可惜,我还没有那么疯 |

|

8.5 |

|

- |

|

70,80年代的莫莱蒂对我基本就是一个“谜题”。 |

|

没完全看懂,也可能是看的状态不太合适,待重看。看到坐标轴的正负区间会感觉到数学对Michele爱情观的影响,似乎在他眼里爱情就只能像正负那样absolute,同时证明这套定理的黑板又往往是像邻居的窗子这样的展示台、跟踪的视角,证明的步骤是说来就来的审讯和爱经宣讲,他貌似给自己的爱情系统完全错配了一座巴别塔。 |

|

特别单纯的邪恶。 |

|

3.5 |

|

疑心病、痴情种、偏执狂,交替上号。莫莱蒂站在原地面视前方就完成了一部发疯文学的创作。时而无名怒火,时而自怨自艾,时而对空言说。慢半步的动作和按下快进的语速完美契合在一具形单影只的身体,他在一次次解他人的惑中受自己的难。 |

|

是非常会塑造人物了 |

|

#mubi# Michele热爱数学和逻辑,喜欢事情有清晰的因果;Michele的西服色调柔和,浅蓝草绿和米黄;Michele一个人在露台吃饭,也一个人在湖中泛舟读书;Michele窥视邻居后窗,被发现了也不收回目光;Michele起不来床,被学生戏弄也不知道怎么应对;Michele爱上了Bianca,问了她好多问题,却始终不知道怎么好好地爱她。标题虽然是Bianca,而整部片子却都是Michele,就像他笨拙地投出了眼神,好似就不再孤独了一样。 |

|

怎么是喜剧呢?明明有三个人被杀。警察局局长还是挺厉害的,怀疑男主角是凶手。因为别人不忠劈腿就杀人?

女人们都很漂亮

|

|

三星半。有点扎努西的知识分子味,就是多了点神经质,来自数学老师。很多对话场景都像室内剧 |

|

没找到字幕瞎看看无法评价 |

|

不习惯幸福,又强迫症一样的想要所有人都“幸福”…好喜欢教授这个角色…意外的喜欢这部啊,有些地方太对胃口了… |

|

梦露,杰里里维斯,詹姆士迪恩的挂画,il cielo in una stanza。Laura好美这部体现的是一种tender |

|

补,12届黑眼圈电影节 |

|

恋爱(前)症候群:失眠嗜甜、狂躁呓语、沉迷偷窥与跟踪。莫莱蒂的颜值/身材巅峰,也是他的青春终曲,用场景的复沓和画面中人数的自由组合分离出孤独的不同质地,事件如脱轨的车厢连环相撞。常常持距眺望,目光投向的都是期待和艳羡,反观自己,始终孑然一身。 |

|

一个爱情洁癖到变态的男人,他多疑,他偷窥,甚至不属于他的爱情都要病态地给予一个悲剧。很有趣,结尾很让人惊讶。开头的以火消毒的镜头蛮不错的。三星半。 |

|

看完买了Netulla |

|

12th BEFF NPD连最后自首都成为他谢幕的舞台 |

|

看了话痨男主的整场表现,不奇怪为什么有些人注定是单身狗,即使有艳遇也能被自个儿搞没了,窥伺爱,渴望爱,恐惧爱,患得患失,悲喜交加。感叹Laura Morante曼妙! |

|

3.4 |

|

躁郁,以及某些相熟必然也是相似的极致 |

|

爱吃蛋糕的强迫症男人,强迫幸福一种是犯罪 |

|

3.5 |

|

剧本从现实向虚构靠近,无法定义的正邪、无法消解的自我矛盾,或许这个世界真的缺少他这样的调和者。Laura Morante的眼神中有种穿透一切的真诚! |

|

爱偷窥的偏执的孤独的病态的Moretti,对爱情充满怀疑论调,半夜醒来抱着一大桶Netulla抹在面包上,吃甜品永远加几大勺crema,有点王家卫的影子孤独男人对着植物自言自语责问咒骂,对鞋子的研究论调。

可爱又奇怪,苦闷又充斥着冷幽默的电影,难以定义。 |

|

南尼独角戏。 |

|

5.5# 莫莱蒂最大的美德在于文本书写和摄制技法的同一性 以Michele作为主角的几部早期作品甚至可以统为一种“甜品”电影:大量的 腻味的 速率快而凌乱的(这便导致他的作品很难无聊 却也很难过分杰出) 莫莱蒂不仅过分地爱甜品 还要将这种过分递交到人物的话语/镜头的起落中 于是数学老师/心理咨询师/神父不过是随机分配的结果 因为任何有社会参与的职业都可以被划归到这种“多动-多言-多情”的prototype中 这么说来 最轻盈最无定所的片段便是莫莱蒂电影中的最佳片段(如本片中的露台踢球-打翻凳子-浇花辱骂-推倒花盆序列)持续发展这种气质直至贯通全片的也或该是莫莱蒂传统意义上的最佳作品(如《亲爱的日记》)而试图嵌套了两种类型的本片则显得过于笨重 以致在裹足不前中时有滑向肥皂剧的风险 /Dore |

|

Voyeur & intrusion |

|

hard |

|

标准莫莱蒂 |

|

果然大导演最初都愿意尝试来一部希区柯克。南尼莫莱蒂在上世纪更聚焦在心理问题呈现,以及人格呈现。并且不愿意去展现人格的塑造,而是不同于常态的,展现人格所带来的影响。我非常喜欢半梦半醒的巧克力大桶的呈现。 |

|

对《对一个不容怀疑的公民的调查》的莫莱蒂式致敬 |

|

#第2000部,依旧有洁癖ocd,依旧嗜甜,依旧多管闲事,依旧喜欢女人鞋子,依旧热爱生活热爱neighborhood,依旧不习惯幸福,依旧尴尬又暴躁的活在这个世界上,年轻的莫莱蒂。必定会二刷的一部😭😭😭 |

|

各种无厘头的场景和台词逗得我一直笑得不明所以,这部里教师的身份除了赋予主角太过绝对的三观外,对于「助人」的特征倒没有什么特别表达。好奇他身边的人怎么不会被他烦死XD 想到后窗。(又在玩球,莫莱蒂身体素质也太好了) |

|

并不会很好,或者说好的地方全是Moretti自己的聪慧,但这种转瞬即逝的聪慧绝非卓越,它更像是缺乏耕耘的偶有小苗的干枯土壤,依托于意式喜剧的无论是表演法还是突然切入的无厘头的讨喜而显得不那么失败。但Moretti对于类型的杂糅尝试显然是好的,Michele的身份昭然若揭,另全片不至于那么松散,但反过来说,Moretti拥有拍松散场景的天赋,这就另这一切“悬疑”的设置显得无比可笑。片尾的大型自白显然是Moretti自我张扬的绝佳场合,他也过了瘾,但我很难受。 |

|

社会背景点到为止;注重人物心理的刻画;终极的威胁在暗线中时隐时现;亲切的意大利日常景象;非常不错的一部作品。(扣了一星大概还是自己主观上对于Nanni有点闷的特征的主观感受。当然“闷”在本片中应该是闷对地方了。那无处抒发的压抑……) |

|

色彩和家具很美 想拥有电影人物的口红色号 |

|

Moretti实在太灵了。无法也无需用言语捕捉,只要这样书写就能够共颤 |

|

像一本可爱又古怪的小说,适合在夏天看,男主导演各种马卡龙色的西装外套,喜欢狂嗑Nutella,历史老师放音乐,窗外的街道上的鞋子的场景 |

|

真是个奇特的类型片啊~有英文法语字幕 |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分