|

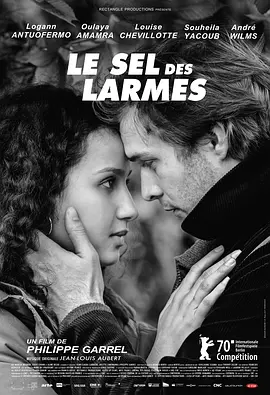

3.5,本届柏林主竞赛的质量全由法国队扛下来了。德尼姜老辣,虽然前半部分各怀心事张力过大以为后面要杀人,结尾却故意戛然而止。一颗心劈成两半的自我告白,令人不齿又感到无常。演员自不必说了,这种角色对比诺什和林顿还不是手到擒来。 |

|

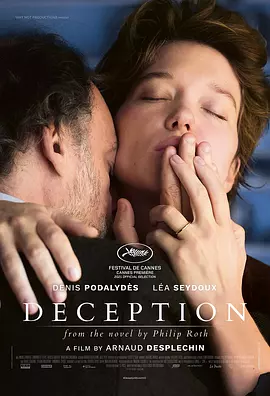

我死去的爱情突然攻击我的故事,恭喜克莱尔·德尼拿下银熊奖,水与火的镜头真的很棒。Tindersticks同名歌曲莫名契合这个想爱又不敢爱的故事,在刀锋游走的比诺什阿姨太婊了太婊了太婊了!(虽然已经习惯了口罩每一天,但大银幕看到依然很down,什么时候这该死的世界才能回复正常...) |

|

导演在谎言与背叛中寻找情爱里反复被诉说的所谓意义,呈现的是极度单调乏味的念头,不新鲜的程度让人反胃,在回南天看这样的电影更是倍增了折磨。 |

|

笑死 開場五分鐘比諾什就在黑暗中離場了,可能她也覺得看不下去吧。放credit的時候有大哥在狠狠罵:’boo!shame on berlinale! ‘ 我同意。但是看到Claire Denis 在哭,很是心疼 |

|

让人失望的一部德尼,无论是电影语言还是故事文本都相当平庸老套,唯有零星时刻能予人转瞬即逝的跃动情感。比诺什和林顿正常发挥。政治与种族议题植入得比较突兀。配乐实在用得过滥。(5.5/10) |

|

前段的情感悬疑、中段的欲望摇摆、后半段的老实人发飙,不擦眼镜看成中老年版《夜以继日》。不同的是林顿说我还有青春期小孩要教育,不和女人玩了。 |

|

你俩吵得越激烈,我就越爱看。 |

|

老年琼瑶剧了属于 |

|

莫名其妙,一会儿如胶似漆,一会儿恶语相向,在两男之间反复横跳。另外为啥加Marcus这条线,形同虚设。【NOGRP/4.9G/sub英字】(本来今天要搬家,结果出不去了,干脆看个电影吧,电影也不好看,真是bizarre的一天) |

|

@Berlinale72 非常细腻,但是形式和内容都无甚新意,最有趣的地方可能就是剧作中两性关系的twist ——影片前半部分令我们以为是她更爱他,而她是弱者,导演将这种微妙的power dynamic转变处理得非常好。但女性版的「渣男背叛痛哭流涕下跪求原谅」的故事,也并不就更有意思。不过反正,法国人还能再就亲密关系和个体的复杂性拍上一百年。(看比诺什女神的演技还是很值得!) |

|

大家打分手太紧了,贞操带太紧了,我来拉一拉。这么狗血的玩意儿拍成半路夫妻的痴缠眷恋,比诺什的脸神秘、脆弱、羞赧又风情万种,男人都只是失火女性的柴!(好了知道林顿是gay蜜的爸爸了,爸爸🔝)我对比诺什的凝视欲望太强了,觉得她劈腿、装白莲花和打扫卫生都一样好看死了。德尼啊暖暖的光。 |

|

一时分辨不出是比诺什演技矫揉造作还是这个角色过于绿茶。 |

|

感觉剧本可以再打磨下,现在会觉得略粗糙,但她好像一直是个不太追求剧本“起承转合严丝合缝”的导演? |

|

这个剧本但凡演员差点意思,结果不堪设想,一个狗血三角恋故事并不会因为角色上了岁数就升级成展现挣扎人性与脆弱心灵的高级作品,当比诺什因出轨被抓包还大喊我这些年从未获得自由,观众就真的很想冷笑。德尼可能也觉得这剧本有点弱,还生硬添加了种族议题,看到片中人戴口罩,不禁想到杨笠段子里说因疫情困在家就会想联系前男友,瞧这电影讲的还真是,段子电影都来源于生活。 |

|

D+/ 有德尼的水准在,但仍缺少更多真正撕裂性的瞬间(比如开头那一个回眸)渗透进不同的线索,来把人物切割开来。现在这样仍然显得比诺什这个人物太过系统化,也因而只能刻画出人物的虚伪,无法捕捉到其所处状态的强力。今年两部德尼都蛮可惜的,总是找到了一些精确的方向但完成得很绵软(但这部略好一点)…… |

|

2022柏林最佳导演奖。柏林最佳导演现在是四等奖了,就算是敬老奖也挺让人翻白眼……可以看做是疫情时代的一个表征:口罩自不必说,但小空间封闭的搓火和咆哮(恍似看了部马景涛主演的琼瑶片)还是挺时代精神症候的。这么点破事至于拍这么长吗?当然还是有优点,比如特写镜头用得讲究,比诺什还是很美好,以及跟前男友有关的几段特别心理化的场景处理得非常好。玛缇·迪欧普演了一个小角色。 |

|

德尼对女性刻画是入微的,中年妇女即便风韵犹存,格里高里和比诺什两具走形的躯体缠绕着,突然从情欲片变成了搞笑片,中部的冗长以为让我一度认为片子要烂尾了,最后手机掉入水中则是结束地干净利落。 |

|

5.8/10 #FLC 开场即巅峰,然后一路崩坏。高核心的表现手法对上中心松散的剧本(儿子线,母亲线,还有直到最后也未被揭晓的男主入狱原因),再加上吵架部分文本的空泛,一切张力最后也沦为吵闹,试图用过量的慢节奏的延绵的配乐来缝合这撒落一地的玻璃渣。偶尔蹦出来的女主的工作又引出社会事件的探讨,但过于流于表面。作为表现三角恋的情节剧而言,男性第三者的视角和形象都极为干瘪,两位男性的对峙也被省略,留下从一个空有毫无章法的存在危机的女主来连接,事实证明并不有效。爆发段落的肢体表达被各种嘶吼与手持镜头撕裂开来,难以见真情真感。 |

|

死灰复燃,没劲。我想看男上加男版。 |

|

现任前任,哪怕是再度重相逢! |

|

劇作與人物精准得可怕。Zara的播音工作用「narrative」形成並操控一切,真實的人只是畫面,或许Post-COVID的虛擬促成了更多故事)。Jean似乎是更加與「責任」和真實生活有關的:孩子、母親,社會的種族問題艱辛現實在他的生活里投上陰影,勇敢掙扎卻依然得有些卑微、蒼老。Zara與他之間的依戀是深刻的,但缺乏「幻想」。而Fançois充滿慾望,有些可笑幼稚,讓人感受到年輕時純情的凝視、不安與嫉妒,看起來無比年輕;在與他相處的時候,一切生活與社會現實的陰影徬彿都被排除在外,「可以相愛卻無法一起生活」,我不知道這些感受起來是否有性別壁壘,總之我是毛骨悚然了。德尼依然用盡辦法來放大感官,無論是海,浴缸,暴露在城市中的陽台,跟隨手的鏡頭和誇張的手套,爭吵時的面孔,唯一的可惜是有用力過猛之嫌。 |

|

巨大的悬念与不安、力透纸背的表演之下包裹的竟然是……除了三角恋几乎什么都没有,那些狡猾与脆弱几乎完全立不住,那场吵架爆发的文本非常空洞,看完之后不能说是不失望的。但德尼的调度、稳健的镜头,那些俯拾即是的光芒,那些所有的塑造与附加又都让人爱不释手。并没有减损我对德尼的喜欢,越到后来越不享受也是真的。 |

|

并不是最好的电影,但包裹着如此多愠怒、郁结和无可奈何的能量,实在让人不再有心,也不再屑于营造出任何叙事向自己和旁人作出解释。 |

|

我在那么深情的告白挽回这份情感 你特么居然还玩手机… |

|

配乐摄影剧本全方位的糟糕,完全靠两个演员的爆发力撑住整场电影。ps恕我看不出什么导演的痕迹,是怎么拿的最佳导演奖? |

|

开头幸福的水中嬉戏,与手机掉进浴缸所有信息丢失形成一种巧妙的结构。法国人经典的情感关系,爱上伴侣的朋友,中间有几度进入了一种氛围,逐渐迷失了叙事,经常跟不上德尼的这种表达。 |

|

B+. 开场两个镜头便为全片定调:在数字感极强的画面里,波光荡漾如狂舞的电流。于是我们所见所感的一切酥麻、抽搐、疼痛与灼烧,都是人体被“爱”击穿后的触电反应。比诺什和林顿赋予了冲突无限的痛感,德尼用镜头紧锁肢体与五官,即便是唇枪舌战,发力的也始终是面部肌肉的张弛。相比之下,对种族问题的探讨因为依赖“解说”而流于苍白,但这种力量间的对比,倒也成为电影本身的有趣脚注:我们是感觉而非语言的动物。2022.2.12 Berlinale |

|

沉浸的,矛盾的,如果角色年轻二十岁,想必不会有这样的落寞感吧?一段被性欲填满的危险时光,却近乎拖着沉重的身体投入冒险,像风中永远点不着的打火机,在清冷中捕获一丝热烈。配乐时而滑向疑问,时而如迎来终章的答案。德尼依旧着迷于眼神、口吻、语言和身体姿态的错位,同床异梦、口是心非,让自尊与自怜打个照面,然后分道扬镳。她有一种近乎执着的对观众饱足感的蔑视,stay hunger, stay foolish. |

|

演员换作刘雪华、刘德凯、马景涛就是再标准不过的琼瑶级言情狗血片,再沉重惊悚的配乐、再裸露的身体交媾、再工整的调度、再多的身份政治议题也拯救不了这一切,真不敢相信这是德尼拍的。 |

|

青春期少年撲滅中年人的火【。比諾什阿姨很立體,但中年三角戀的故事,與疫情下的當時甚至一些淺淺的社會話題討論都不像在一個世界裡的。 |

|

最后那场绿茶与舔狗的争吵真的好形象。刚好一周内看过《乌斯特雷姆》和《另一个世界》,分别是本片女主和男主主演的另外的电影。还沉浸在朱丽叶·比诺什饰演的作家这个角色里,忽然就看到她演了这么一个角色,好婊啊,怎么这么婊,朱丽叶怎么能演得这么好。电影讲的是同居十年的情侣,女方忽然遇到前男友,继而出轨,前男友讲此事告知男方,然后男女对峙,女的打死不承认的故事。最后的吵架太好看了,女的说我出轨是因为你对我管束太多,我透不过气。男的愤怒到发疯,砸完东西之后,又去给女的祝福。祝愿所有的绿茶都有一个好舔狗吧,都是自愿的。 |

|

和以往的剪辑状态差距不太大吧?仍然是局部观主导的电影。反而是这样平实、简单的情节推进中,情绪张力所承载的危机感、情感症结得到一次次凸显。 |

|

空洞,无病呻吟的德尼 |

|

6/10。这部也可以叫《悲情三角》,克莱尔·德尼将狗血的三角恋拍得好像有点思辨性。女主出轨的诡辩好有一套,换成琼瑶剧刘雪华来演早就泣不成声了。用手机掉水换新来比喻关系的整理,俗套到我翻了个白眼。黑人儿子和疫情口罩的探讨都好浅薄,干脆砍了儿子线吧,另外中间一段是戏仿闪灵吗哈哈哈。 |

|

一个十分无聊的关于放不下旧爱的三角恋故事,一开始男主偷偷摸摸我还以为两个男人是同性恋,除了表演,配乐是传递情绪另一方式,从美好到警惕,其他就没什么看点 |

|

远离了不可触摸的神秘主义。德尼回归人类情感的泛滥和自我欲望背后的不可控制,吧三俗剧中的出轨事件、前任归来拍得如此理所应当,真不愧是法国人,装都装的那么自信。不过影片母题终究是围绕如何处理敏感关系善待对方,关于能不能放手,我们办得到吗,这一议题好像不曾也不想涉及。 |

|

烂俗的三角恋、中年出轨题材在克莱尔·德尼的风格化影像里演变出吊诡悬疑的味道,情节一直游走于浪漫与惊悚之间,亲密纠缠与情感暴力的画面此起彼伏。朱丽叶·比诺什奉上了近年来难得惊艳的一次表演。肯定不是德尼的最佳作品,但是她与时俱进的视野,从疫情时代、移民问题、种族歧视,再到女性追求爱情自由的艰难现实,都有丝丝入扣的描绘,这个最佳导演奖实至名归。 |

|

Grégoire Colin也老了啊 |

|

我发现我有问题,这几年写剧本被审查折磨成了坏了,看到这样的故事就会亮起道德红灯,觉得自己已经没有能力这样看待男女关系了。当我意识到这个问题的时候,我更加喜欢这样的法国电影了!德尼这样的老导演值得学习,不耍视听技巧上的花活,不在空间调度上用狠劲,简单有效的简单拍法就可以准确的处理人物关系,摄影布光和声音时刻关照着情绪,剧本上人物关系的处理和转变让主题变得扑所迷离,强而有力。 |

|

这片细腻到惴人...看完心里惘惘的.(豆瓣评分6.3?真是典型的山猪吃不惯细糠.) |

|

吵架戏牛逼过《婚姻故事》。有时候relationship里面的问题不是两个人的问题,而是各自人生的问题。 |

|

除了偶尔调皮一下——戏仿Shining,戏仿Pierrot le Fou,就没什么可看的了。 |

|

2022.9.14 |

|

恋爱脑、接盘侠和渣男的故事 |

|

搞破鞋搞得这么理直气壮的。。。朱丽叶比诺什的表演绝对已入化境,人戏合一,泥牛入海,无声无息,必须加一颗星。 |

|

甚至有的时候我觉得这个男人更可恶😂,不过小朋友坚决抵制出轨行为。 |

|

她一边在电台里采访着种族议题,一边让自己的爱情染上了白色思考。他一边教育自己的孩子选择社会等级更高的道路,一边在感情里被别人选择。当黑人考虑通过嫁给白人,生下摆脱性肤色的孩子时,女人也在通过拥有一个有责任感的新欢,摆脱不肯留下陪自己的旧爱。当你整晚眼里都没有了我,便有见血的刀刃。 |

|

比诺什阿姨亲自上场肉搏,不容易。 |

|

半小时,就演了个预告片。到底男主当年为何锒铛入狱,入狱的十年,三个主演又是怎么过来的?想知道。不是看你画饼充饥,你得拍出来啊。想到《法兰西》和《伯格曼岛》预告里的要素的和,男主的儿子始终和剧情没融合,就像醒完的面突然发现有一坨落在菜板上了,硬捏进去。男主妈妈这个角色好好玩,撑起前半部分剧情就靠男主妈妈了 |

|

极其糟糕、无趣的作品。首先是中老年琼瑶剧的故事情节,包裹着这么点浅薄的立意(深刻的情感抉择?不就是脚踏两只船嘛,还搞这么文绉绉的代名词),真的极度乏味,毫无观看价值。再是剪辑十分跳跃,缺乏叙事的流畅感,也没有足以通往灵动诗意的效果。还有就是生硬地插入种族议题,突兀而不知所云。导演调度仅仅只是做到了工整妥帖,完全不知道这种最佳导演奖是怎么颁发出来的,也不知道那些手持摄影、(极少的)手机拍摄镜头有什么好吹捧的。要不是比诺什的表演依旧强大有说服力,这片我要狠狠地打一星。 |

![豆瓣评分]() 6.4 (205票)

6.4 (205票)

![IMDB评分]() 6.1 (3,431票)

6.1 (3,431票)![Metacritics评分]() Metacritics: 72

Metacritics: 72![TMDB评分]() 5.53 (热度:10.68)

5.53 (热度:10.68)