|

前面的调侃太无聊了,最后敞开整点严肃话题算是让人另眼相看。片尾播放人员名单时,Closer To You(sung by Patrice Rushen and Howard Smith)真是好听,可惜音乐软件好像找不到只能在电影或者油管听。60 |

|

对于好莱坞刻板印象以及对于Blackness的文化挪用进行戏谑却又不失深刻的讽刺,Robert Townsend对于文化脉搏的把握以及电影史的掌控,让这样的走马灯荒诞剧竟也有了迷影情节(其中对于黑白noir的恶搞让人印象深刻)。总体来看本片其实有很多惊喜,相对得到的recognition却没有匹配它开创性的一面,也许是之后90年代Black realism当道的关系。 |

|

主角试图打破电影中那些传统的黑人角色,成为黑人版的兰博,超人。然而影片的结尾回归现实,除了那些充满刻板影响的角色外黑人演员并没有其他选择 |

|

额…美国教材的close-up拿这个举例…? |

|

年轻时候有梦想是好的 |

|

这片子太厉害了,对好莱坞的刻板印象做了戏仿和嘲弄,其中各种类型片拼接,又以一个美国梦串联起来,不愧为新浪潮起点。 |

|

“This is bullshit!This is a mode of white man stereotype of blackman,yeah?” |

|

Robert Townsend不是天才,但绝对是个人才。他的作品就和他本人一样真诚而幽默,真是太招人喜欢了! |

|

政治性比娱乐性更强,切合本世纪掀起的“可以让黑人女性演安徒生童话里的美人鱼吗”等种族平权运动。好莱坞电影产业始终不会退步的原因在于对于产业本身的不断反思,“黑人可不可以成为电影主角”,上个世纪便接收到了来自黑人群体的不满,可惜进步略缓慢,本世纪才终于出现以《月光男孩》为代表的奥斯卡获奖电影和以《黑豹》为代表的高票房商业大片,得以让未来的《好莱坞往事》增加新的素材。电影中的角色尤其提到一点:难道美狄亚、埃及艳后等角色不可以由黑人女性出演吗?《超人》系列、《第一滴血》的主角不可以是黑人男性吗?黑人男演员不可以跟达斯汀霍夫曼、阿尔帕西诺和施瓦辛格平起平坐吗?黑人演员可以拒绝仆佣、管家、奴隶和街头小混混这种角色吗?历史显然给出了答案:摩根弗里曼、丹泽尔华盛顿地位不低,威尔史密斯甚至成了丑闻主角。 |

|

有点意思,恶搞了夺宝奇兵,肮脏的哈里,活死人之夜,莫扎特传,马耳他之鹰,超人,兰博等等,还有奥斯卡颁奖礼,顺便升华了一下有梦要去做,黑哥们的喜剧语言是共通的,my nigga |

|

BSC频道HD双语字幕81分钟,一点不吵闹还很搞笑的纯黑电影比较少见啊! |

|

80年代爆笑吐槽好莱坞影视种族刻板印象的作品,黑人当然也能驾驭传统主流角色,就像片中的黑人莎翁、黑人洛奇、黑人超人……再看看如今一部小美人鱼折射出我国网友种族歧视有多严重,片子里的脑残竟堆在我身边 |

|

一个黑人演员转型导演的处女作,以黑人演员的职业发展作为主题。虽然解构不够好,情节简单,但是能够感受到一个导演强烈的表达欲,以及做演员多年对这个行业的戏谑嘲讽。电影中出现了很多戏讽经典电影的梗,什么《肮脏的拉利》等,蛮简单好玩有趣的电影 |

|

好莱坞小成本的黑人电影,底层青年黑人抱着当演员的梦想在餐厅打工,总报名演员面试,在上班时间跑出去试镜,没有什么结果却总被老板抓住旷工,当演员没有什么希望,反而还可能把工作丢了。电影其他的情节很多是小规模的拍摄一段好莱坞B级片情节,比如警匪追逐、暴力团伙等,然后在影厅试播,两个黑人好像是影评人观众看过后对着电影进行评价和讨论。这种情节简单、内容和格局较小的低成本电影在过去的好莱坞多如牛毛,在八十年代末拍摄有点过时了,应该是黑人族群自己制作的反映黑人文化和生活的自娱自乐的影像作品。

好莱坞有名的黑人导演和电影在黄金时代和新好莱坞时期并不多,比较有代表性的黑人导演要到斯派克·李的《为所应为》出世后比较有影响力。随着美国社会白人对黑人的歧视度降低和搞社会和谐,黑人题材的电影越来越多,但也是粉饰现实。 |

|

蛮无聊的,一点也不好看。 |

|

真的看到全黑人班底的时代片,才发现果然还是有文化隔阂,很多笑点都是置身其外的(类似宝莱坞电影,黑人电影也是有一种黑人面向的)。对好莱坞几个经典故事的模仿,整体八十年代嘻哈跳舞的风潮感觉都不错,是可以感受不同风格的电影。 |

|

BLURAY 1080P |

|

看过~ |

|

无厘头讽刺喜剧 |

|

比较典型的80年代段子电影,比艾迪.墨菲同期的片子要真诚一些,没有那么多荤段子,更多的还是非裔美国人自身的身份危机,这一点墨菲的电影有涉及到,可都要浅薄一些,这部片算不上多深刻,但最后落脚点是比较严肃认真的。 |

|

拍得再扎实些,别那么浮躁就好了,目前这个效果倒更像是一种始终无法消融界限的特殊文化完全放弃普世化只在乎如何大段叠高信息量试图打动观众的过程,整体拧巴得要死,最关键滑稽桥段的引入也是整蛊性大于实质性 |

|

狂想曲式想象力的完全放飞,甚至那些用力过度的磕绊之处也是不受限创作的佐证;对类型和经典电影的恶搞和讽刺其实有些还挺有洞见的;就算表面上喜剧覆盖得很多,但还是保持了正剧的灵魂,这点很少电影能看到。原本只是因为在CC上这片子上线又下线多次才来看,没想到那么喜欢。 |

|

Marvelous satire (intro to film) |

|

7分。在好莱坞为有色人种争取地位的努力。 |

|

看不懂 理解不了 |

|

唠唠叨叨 |

|

81min版本。不是那种辛辣批判好莱坞种族霸权的片子,只是反讽地喜剧化地表现可以让人很好共情的种族困境,就像共情黄柳霜那一批华裔好莱坞人的困境一般。黑人戏剧学校,黑人的表演… |

|

蛮有趣的讽刺喜剧 |

|

好几幕的主角幻想真的爆笑了。 |

|

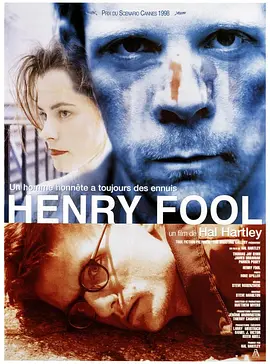

鲍比·泰勒想成为一名受人尊敬的演员。从山姆·斯派德到莎士比亚到超级英雄,他无所不能。他只需要让好莱坞相信黑帮、奴隶和“艾迪·墨菲类型”并不是他才华的总和。 |

|

现实切入进幻想讽刺。奥斯卡获奖感言戏大笑不止,“我真是太惊喜了,我的第五座奥斯卡奖”,“我要告诉大家,今晚我们大家都是优胜者”,但笑过之后又有些悲凉,因为也确实这样幻想过不可能的事。 |

|

说是刻板印象吧,但是实际情况和这个也是差不多的,还能叫做刻板印象么。不过封面海报的这张图还真的挺像埃迪墨菲的。 |

|

74/100 |

|

星星之火,早已燎原。 |

|

那个时代种族和Hollywood之间不可调和的矛盾 |

|

自嘲与调侃浑然天成,现实与梦想、娱乐与批判傻傻分不清..... |

|

种族逆鳞不可触碰 |

|

Break stereotypes, we need to have our own narratives. |

|

(9/10) Now that I have found it, I’m gonna build my world around it |

![豆瓣评分]() 6.7 (128票)

6.7 (128票)

![IMDB评分]() 6.9 (6,538票)

6.9 (6,538票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 74

Metacritics: 74![TMDB评分]() 6.25 (热度:3.32)

6.25 (热度:3.32)