|

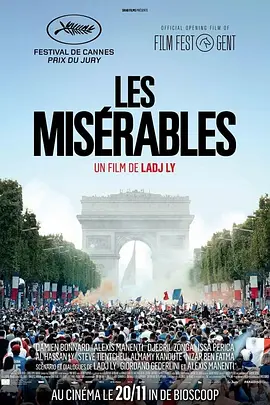

以恐怖主义反恐怖主义,开头与结尾震撼对应,善与恶以相同的姿态凭空而来。女主是今年大银幕上我所看到的最坚强女性,克鲁格气场全开的演技只拿一个戛纳影后太屈才了...(冲冲奥斯卡吧,哪怕今年女主单元已经挤爆了) |

|

藏在草丛里的卡佳就像一只雀鸟,想要用射钉冲破仇恨的车窗,却意识到暴力并不能消弭仇恨。墙上的画、睡过的床、海盗轮船、袖珍小手,变成溅在墙上的一摊血,用法律的卫生棉也无法擦去。她听到了家人来自海洋的呼唤,哪怕涂了防晒霜,也要奔赴这场仇恨献祭。她是极端种族主义所有的祭品里,唯一的斗士。 |

|

克鲁格表现完美也无法掩盖影片的粗糙。中段法庭戏除了几次对峙简直是敷衍,根本不能表现“司法无法伸张正义”,自然也无法合理化第三幕克鲁格的选择,更不用说全片散发的一种电视电影的廉价感了 |

|

又是一部欧洲反极右暴力主义的片子,女主真好,不愧获得戛纳最佳女演员奖。导演阿金是土耳其裔德国人,2001我在柏林节和他一起做过评委,他那时才28岁,是刚在洛迦诺节上崭露头角的新秀导演。记得他看完同是青年的我国导演王小帅的《十七岁的单车》后,忍不住地不停夸奖,评议时不用我多说话,让影片获得了评委会大奖。这些年他的作品一直关注欧洲移民现实,获得过金熊等各种奖项,本片还获得了美国金球奖最佳外语片奖,广受认可。 |

|

一扫对Diane Kruger“可能是花瓶”的既定印象,她把一个一切尽失的女子的愤怒、绝望到冷漠都发挥得淋漓尽致,是印象中主竞赛影片里非常喜欢的女性表演了。工整的三幕式,作为重头戏的审判部分有点弱,但是第三部分关于海的意象却成功升华。好到能够忘记关于影片社会意义的更多争论。 |

|

法提赫阿金的电影总是有很强的观赏性,这部又有这么强烈的社会议题。开场就搞这么伤感,很能感染观众的设定。法庭部分其实稍嫌刻意,为了制造麻烦而增加困难。结尾算是顺过来了,个人情感与社会话题。这种片太捧演员了,戴安克鲁格发挥空间很大。 |

|

看完才发觉阿金是个多么悲观的人。从人生的另一边中的没有答案,到这部中他给出了唯一解决方法:玉石俱焚。很难想象这短短十年是什么让他的心态产生了如此大的变化,或许这个世界是真的完了。我其实还是不太同意这种悲观的做法,但移民的故事总能找到共情的切口,尤其这次戴安克鲁格还演得如此动人 |

|

许多影迷在讨论问题是大是小,是面对还是闪躲,是担当还是投机——就像菜市场讨价还价。但就好比死了老公孩子,这种事情对外人而言,你还能用大小来判断?尽管阿金还放不下三段形式,但层层递进最后以牙还牙的决然,还是觉得心理转变很自然。第一段那种雨水不断,阴郁静默,遭遇死亡确实太绝望。 |

|

拿纳粹这个软柿子来捏,敢不敢拍个绿XX血洗查理周刊的电影啊 |

|

预定影后(又要奶死一个(啊,没奶死 |

|

《方形》:欧洲要圣母到什么时候?《凭空而来》:欧洲的圣母还远远不够。 |

|

金棕榈无悬念——然后最终的理性选择也不是它。阿金戾气太重,又跟白左意识形态对着干,其实并没什么戏。但是这部戏的剧本竟然是戛纳这届主竞赛里问题最少的那两三个……简直…… |

|

戏剧张力爆表,克鲁格演得很令人信服。本以为会很政治化强硬输出价值观,结果看完觉得处理得很好,很真实。新纳粹主义近年在德国不死反增,作为社会问题本来就要有人关注,何况关于这个话题的电影很少,除了[浪潮]说不上几部。那些吵着说圣母右翼的请闭嘴,新纳粹主义也反亚裔,和难民问题是两码事。 |

|

好看,强推。 |

|

私以为戴安·克罗格在本片中的表演比科恩嫂在《三块广告牌》中的表演更加出色,后者演出了绝怒,而前者还演出了绝静。女主以暴制暴、以眼还眼,阿金以电影来圆梦,那些不被公平对待的、令人咬牙切齿的、逃脱法网的都逃不出阿金的天地。

P.S.辩护律师应该是近两年看到过最令人厌恶的荧幕形象了。 |

|

本来排片表上的是另一部竞赛片,最后一分钟临时改放这部,观众一脸懵逼,70届戛纳便以这部三观奇异的剧情片作结。看完觉得克鲁格影后应该没跑了,从悲恸到愤怒到麻木,发挥空间很大。面对突如其来的新纳粹主义行径,现有法律体系已无法伸张正义,最后将一个女人逼至以暴制暴的结局。会引起一些争议吧。 |

|

戴安克鲁格要得影后! |

|

选角导演可以加个烤鸡了,小男孩出场一场戏就可爱得让人忘不掉。喜欢结局,女主在海边实现了前两段所求的东西【我敢赌这电影出下载后豆瓣上会一堆骂洗白的。 |

|

一种主观情绪的宣泄,而不是有深度的对新纳粹的控诉 |

|

虽然很类型片化,但导演还是在努力的保持文艺的风格,比如第三幕复仇的处理,可惜第二幕法庭戏很生硬。尽管如此,导演在视听语言方面还是很让赏心悦目的,他的镜头永远都在为叙事、交代人物和塑造人物服务,在这方面,好导演就是好导演,只可惜移民恐袭的主题最后把重心放到了比较小的个人情感上。 |

|

浓浓的电视电影美学,克鲁格是铆足了劲要拿影后。 |

|

中规中矩,无甚惊喜。提赫·阿金的才能也就是“拍得好看”而已(太多对观众的操控了)。 |

|

不能忍。欧美如今的电影在"政治正确"的道路上越走越远,回不了头了。 |

|

女主角帅炸了。 |

|

理解卡佳的行为,痛失至爱,犹如灵魂被夺去,人生失去活下去的信念,生无可恋,跟犯人同归于尽是无奈的选择。 |

|

沉重悲观,整体略平。阿金越来越沉稳,但真的快磨得没特色了。[B-] |

|

如果是德国土著这么拍也就罢了,土耳其裔这样拍不太合适 |

|

结局挺出乎意料的,女主演技不赖。 |

|

她,抽烟,喝酒,纹身,甚至吸毒。

但面对至亲的被害,法律的僵化,罪恶的嚣张,她用同归于尽证明了她是个伟大的女人。 |

|

大清早看也太悲了,结尾音乐响起的伤感。 |

|

土鸡别来意淫了 |

|

3.5;第一段最佳,切肤丧痛演绎得丝丝入里,人生的这一边和另一边都是绝望,此段落铺陈的细节是后两段的用心伏笔(经历、性格、家庭关系等);移民问题永远能占据头条,欧洲现实主义借此东风到几时?“新”纳粹的糅合稍有惊喜但未多着墨,格局与立意并未提升;结局虽不无仓促,但也在情理之中。 |

|

全片警察,检方,亲友团各个战斗力在线却没有等到公义,铺垫这么久以为重点会放在复仇,没想到第三段这么仓促就完成了。想想等了这么久就爽了一秒感觉不太值【 |

|

阿金你特么这么快就忘了之前因为拍亚美尼亚大屠杀电影被土鸡黑出翔的事情了? |

|

四星半。爆炸横祸,丈夫、儿子与女主角永别,可这只是一连串崩溃的端点,欧洲社会人人都在关注伊斯兰问题,却忽视当代纳粹信徒仍暗潮涌动。“家庭”、“正义”、“海”三个段落,一次又一次击碎女主角的心,既然事实无法伸张,“我最亲爱的,等等我,我们共赴黄泉”。戴安·克鲁格相当优秀。 |

|

看哭。法提赫·阿金敏感地发现了欧洲问题的症结:不是穆斯林,也不是移民,而是金发碧眼的极右翼势力。最后的同归于尽的爆炸像是一种向新纳粹发出的宣言,而这个宣言又是那么阿金!结构严整,情感充沛,叙事流畅,技术高超,对这一届电影节来说,凭空而来本身就是一枚超大号炸弹。 |

|

3.5 阿金明明一直很有自己特色,何苦也非要蹭移民问题热点的拉,而且并没有讲出自己的理解、拍出足够的震撼力,相反颇有煽动、发泄甚至狭隘民族主义情绪的色彩,几乎沦为单纯以暴制暴逻辑,虽然可以理解,但毕竟过于把问题简单化了,本来剧情到达那只在后视镜上嬉戏的小鸟一幕,此时此刻倒觉是神来妙笔,偏偏后续令人遗憾,若想加入深度上更有建树的导演阵营,如此处理很是降低身价呐 |

|

B/ 现代社会存在的如此多冷静的道德思考是否仅仅是徜徉于制度中的优越感?极端理性力求消除所有漏洞的法律是否只是延宕道德抉择的借口?必须依靠法律赋权的正义是否真能带来正义?没有取巧的剧作手段,只有人物现实、丰满、坦然且绝望的选择。因而整部影片达成了真正呼唤正义的“不正确”。 |

|

德国电影节@百老汇MOMA。很富有力量的复仇故事,非常明显的现实意义指涉。PS:难以置信这次德国电影节竟然有手动马赛克!几部电影放映过程中都出现了。这部电影里有两三次,分别是吸毒场景和在浴缸割腕自杀场景(连裸体都不是),第二次之后特意回头看,原来是放映员拿着毛玻璃一样材质的东西遮挡在放映机前好几秒,于是整个大银幕都糊了,只能看到轮廓。这可真是开了眼了,在帝都看过这么多电影节/展,再血腥、色情的镜头也都一样放映,头一次遇到这样“文化自信”的“自我阉割”,我真是呵呵呵呵呵。 |

|

似乎是为了拿这届女主角选进来的电影,大部分片子里几乎没有女主角,这样一部热话题的纯女主电影很难不拿奖,一切不过是权利的角斗。但diane演的还是不错的,绝对不差是真,值得一看。 |

|

前几天说的“(以小见)大格局”出现了。受害者和施害者的地域阶级背景相近令到冲突的动机纯粹。司法亲友等传统drama因素消失,把压力与责任最大内化。你以为有反转的,结果都没有。感觉所有人都没得出路。有个新生儿也带不起什么希望。大家一致看好影后。卡着局势,个人觉得金棕榈可以。 |

|

第二段法院戏很精彩,三个部分女主情感层次非常明显。大量捕捉情绪变化的细节镜头都挺到位。扣分点在结尾,阿金真是好悲观。想起《曼哈顿》一句话,你需要对人们有点信心啊。更喜欢英文名In the fade. |

|

从悲痛到愤怒,从绝望到复仇。以血还血,以牙还牙,本片堪称德国版《三块广告牌》。黛安•克鲁格表演细腻且动人,戛纳影后实至名归。导演阿金对于德国现在抬头的新纳粹主义,从移民后裔的角度给出了不一样的观察视角。《凭空而来》与《方形》相互补充,构成别样的欧洲,连起来看,别有一番味道。 |

|

3.5 | 剧情、主题非常普通,老生常谈,但是导演娓娓道来,配以女主出色的表演,让人十分入戏。 |

|

阿金越來越不成了,拍得像個電視電影,所有的戲都押給女主角Diane Kruger演了 |

|

阿金是真敢拍,德国人也真是一根筋,似乎永远不懂圆润,要么极度宽容要么极度仇恨,刀枪火海,棱角分明。你们这样中二迟早会出个第四帝国的。 |

|

阿金再次借助自己的作品给社会难题提出重重忧虑,犹如那个自制炸弹,硝烟弥漫着心底那片蔚蓝纯洁的大海,久久不散。卡佳从添加那几抹血色纹身开始,注定了阿金要从她身上给新纳粹毒瘤打出一锤右勾拳,顺便也把移民难题来一个左勾拳。这一趟血祭着实让人不寒而栗却倍感情理之中。 |

|

三个章节公整的安排以及整部电影的可看性都无可厚非。导演明明给了三种可能的结局,可偏偏选择最具毁灭性的那个,也许是向现事的不公和无法解决的问题而发出的呐喊吧。 |

|

论欧洲白左的后裔软弱的连报复和生存的勇气都没有的小b,去死吧,都去死。别连累任何热。 |

|

应该说欧洲新纳粹的卷土重来,总会有行为端倪的,这片就是了。完全看不到正义,或者说欧洲老爷们傲慢的意识裁决下,爆发冲突只是迟早的事。结尾大赞,你以为是神启了,宽恕了,结果是boom。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (16000票)

7.4 (16000票)

![IMDB评分]() 7.1 (37,276票)

7.1 (37,276票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 75%

烂番茄: 75%![Metacritics评分]() Metacritics: 65

Metacritics: 65![TMDB评分]() 6.90 (热度:13.53)

6.90 (热度:13.53)