|

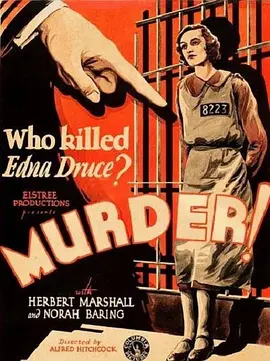

伦敦频频遭到无政府主义者的破坏,元凶是巴沙电影院的老板维洛克,电影院对面的水果店里有位新苏格兰场派来专门监视维洛克的侦探特德…… |

|

7分:我发现在电影里放上在电影院里发生的故事,都会让我对影片产生好感。片中那个水族馆的玻璃变成透视街道的窗口的镜头,让我惊讶于希区柯克如此超前的创新能力。来龙去脉虽然一开始就交代差不多,但是悬念能一直保持着,算是够好。 |

|

后面精彩点。。。没找到希胖。。。 |

|

补记。除了教科书式的公交车爆炸和餐桌谋杀,还有一个值得瞩目的场面:4′34″希胖标志性的旋转的眩晕水涡意象已出现。 |

|

6。餐桌杀人那段比较不错。 |

|

先是炸弹是否爆炸的悬念,再是妻子罪行是否被揭露的悬念,这部影片注重人物情绪心理的刻画,另外影片也有点黑色电影的味道。炸弹看似应该是麦格芬,结果却成真,熟悉希区柯克后期作品的观众反倒会大吃一惊呢。 |

|

改编自一部20世纪初的短篇小说。2016年加拿大视觉艺术家Stan Douglas将其重新演绎为一个六块银幕的装置艺术并在伦敦Victoria Miro展出。其间从Black Box到Whtie Cube的流动值得玩味。 |

|

3星半。 |

|

桌下炸弹是一个解释紧张与惊吓区别的成功比喻却不是优质的实景构思(阴谋破坏)。因为爆炸这件事将叙述者逼入死角无法闪展腾挪:不让炸就什么都没发生,观众受到愚弄;炸了就什么都终结,观众没法满足。显然不如箱内尸体、漫天飞鸟、船中纳粹和柜子上的四百美元……观众也会紧张,但不知后面发生什么!http://www.douban.com/people/hitchitsch/status/1796346543/ |

|

小孩和小狗都被炸死了,希区最残忍的电影 |

|

一些地方太拙劣了 |

|

希區考克再度輕易的滿足我 |

|

4.5; A suspenseful, realistic thriller filled with the hallmark elements that make Hitchcock's later films admirable; his taste and artistry relish this conspiracy story with debonair charm and little redundancy. |

|

结尾那个光明的大尾巴……唉 |

|

特写、运镜、转场、配乐、音效,各种手法运用得非常精彩,教科书般。在一系列技巧引发的虽显而易见但依然让人无法自拔的越来越紧张的情绪下,可想而知小男孩真的被炸死后观众该多么的frustrated——竟然没有反转——幸好还在企图为自己辩解的凶手得到了应有下场,大快人心。女人可以亲手杀死自己的丈夫为弟弟报仇,这才是希区柯克式女主角。据说希胖自认失误的两点,今天看来都恰恰是重点,既给观众造成了心理冲击,彻底宣判凶手万劫不复不可饶恕,又令其得到了最大的惩罚——在法律之外被审判,杀死他的人却免除法律追究。片尾“她是预言家吗?她在爆炸前就说他死了……还是爆炸后说的?不,是爆炸前说的……还是之后说的?我想不起来了。”(笑cry)戛然而止为第三个悬念画上句号,在幽默中让观众情绪得到最大释放。我们并不一定要反转。 |

|

真的,不知道小说设置的背景的话,是会有些不理解罪犯们的犯罪动机,会被影片淡化的时代背景给弄得稀里糊涂。影片对夫妻关系的交代也非常有限。丈夫和同伙们的关系这么关键也是鲜有线索。巴士爆炸和妻子在餐桌旁捅死丈夫那几组镜头很经典。 |

|

2022.12.05 |

|

同为希胖的两大失误之一:小男孩被炸弹炸死,其错失的彩蛋更是精彩,即影史津津乐道的妻子刺杀丈夫一段。丈夫正是因为害死了妻弟(被炸死的小男孩)而孳生了罪恶感和愧疚感,在夺刀自卫和被杀赎罪的矛盾心理下,整个刺杀过程更像是他在夺刀的伪装姿态下扑在了刀上。【7】 |

|

希区柯克式悬念的雏形,但是这个结局什么鬼? |

|

3.5 |

|

70多分钟的片,却呈现了多重变化,剧情上的,情绪上的。了不起。 |

|

公车爆炸和厨房杀夫两段营造悬疑气氛的镜头调度是真棒,一看就是席胖的手笔。片尾警官对女主爱的表白实在是过于突然和烂俗。结尾很黑色很宿命。 |

|

改编自康拉德《秘密特工》,伦敦被描述为“世界之光的残酷吞噬者”;炸弹爆炸一段遭到评论痛斥。 |

|

拿到非希胖的剧本,拍了一部很希胖的电影。我希胖打的都是巅峰赛。公交车爆炸的气氛渲染就很让人折服 |

|

没有拖沓的镜头,而且每个镜头都很讲究。 |

|

勉强三星,希区柯克自认为本片有两大失误即小男孩被炸死以及影院老板真被女主杀死。但其实这两点完全打破了套路,在意料之外制造了惊奇的氛围,反倒难能可贵。真正无聊的是希式爱情,性格骄纵的女主要找英俊果敢的男主征服,像本片这样一直处在煎熬中的女主还要找英俊果敢的男主解放,怪不得希区柯克产量这么高一一这剧本确实好写。作为监视影院老板的男主,就这么毫无铺垫的爱上了女主,最后俩人还想直接私奔,与前文铺垫的精明能干的形象背道而驰。希区柯克说到底还是一个拍黑色电影的,他的声名也只是建立在类型片之上

顺带一提,女主在弟弟去世后看的那部动画片是前一年的《谁杀害了知更鸟先生?》此片是黑色幽默地嘲讽了审判与公理 |

|

影片最后维洛克太太用餐、杀死丈夫的一场戏,是影史经典。很多电影书籍都对这一场戏的摄影角度,剪辑手法有过专门的论述。 |

|

景别和时间的拿捏精确到位,小男孩送胶片前事无巨细地描绘他磨蹭的每个细节,时间变得无限慢。结局建构的巧合出其不意,本以为会落俗收场,没想到以这样的方式大团圆结局。认为特吕弗的《柔肤》大量参考这部的手法。警察们最后心存疑惑却没有再探究下去的样子跳跃到了《赛末点》。不喜欢侦探形象的塑造,读对谈时发现特吕弗与希区柯克都不喜欢。 |

|

感觉被制片方剪辑拉跨了,视听上自然体现出那个年代英国特有的默片时代残存特点,但是这个非典型希胖的剧本真的是又见教科书级别的好。你很少能在希胖的片里看到那么多生动的写实形象甚至人文关怀。 |

|

电影院老板搞破坏的动机是什么? |

|

希胖很早就善于情绪的酝酿了。几段高潮部分非常有力度。 |

|

罪的辩证法 |

|

3.5 |

|

一直在等待导演会如何安排炸弹危机解除,没想到直接爆炸了;结局的巧合意外很有希区柯克的味道,女主有种娴静的美 3.5星 |

|

EE-1474 稚嫩的胖子初期作品。 |

|

查字典讲故事系列。正像人们说的,希胖自此找到了自己的麦格芬(仅管是失效了的)。喜欢Sylvia Sidney。 |

|

既然正义女神不开眼,那就自己去当。 |

|

实在看不下去。 |

|

电影院作为造梦的空间,前台的观众看得如痴如醉,殊不知后台已经在酝酿颠覆伦敦的阴谋。全片已知嫌疑人,不需要推理凶手,却要通过警探的观察和跟踪,收集相关的线报,需要知道具体的任务内容和时间。当时间已定,调性变成了展现蒙太奇的种种时刻。倒计时开始,时钟与神秘包裹的交替剪辑,关注携带者Stevie的脸部,路况拥堵等不利因素。观众知道炸弹的存在,片中的人物却不知道,如此来来回回并加快剪辑速度,自然能够引起紧张感。停机再拍的利用,让Mrs. Verloc看到Stevie的鬼影。沉默的镜头,不同于默片,产生出有意义的力量,因愤怒而杀夫。三角关系,前往警察厅的路上拥挤喧嚣,意外被顶罪,一切相安无事,又是宿命的安排。Stevie拿电影胶片乘车一段,被昆汀引用在《无耻混蛋》,被意外的小彩蛋惊喜。 |

|

是时候品尝希区柯克式悬疑的定义了,他交给小孩史帝威一个纸包,让他务必准时送达,我们都知道那是炸弹,于是推销牙膏的出现了,伦敦市长就任游行开始了,塞车如约而至,在我们提心吊胆之际,炸弹吞噬了公交,然而结尾让人喘了口气,女子躲过了牢狱。 |

|

等炸药爆炸紧张死了 |

|

二十分钟 |

|

片子不错,人物性格刻画得较好,最可爱的是小弟弟,可惜死掉了。8/10 |

|

希氏电影雏形已基本建立,大爆发之前的一次小热身 |

|

希区柯克标志性的恐怖活动题材。观众先于剧中人物知道危险人物、危险事件的发生时间和地点。吊足胃口,制造紧张感。无辜的小男孩抱着炸药惨死,让人揪心,引发争议。女主的心理变化也借助声画光影刻画得很好。男主的角色过于单薄了。 |

|

其实拍得还可以。希区柯克对演员表演严厉批评,尤其是那个侦探,不过我觉得挺有魅力。恐怖分子不够精明,水平业余。孩子携带炸弹在车上那段,拍得很紧张。 |

|

小男孩和小狗炸死...不能接受,反倒显得后面的刺杀轻描淡写了 |

|

胶片易燃,不能带到车上! |

|

不抽象不深入,总体又趋于协调,是30年代的常规印象了。技术状态已达巅峰,体味时间,紧张的过程。 |

|

等待爆炸很可怕 |

![豆瓣评分]() 7.0 (1688票)

7.0 (1688票)

![IMDB评分]() 7.0 (19,272票)

7.0 (19,272票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 85

Metacritics: 85![TMDB评分]() 6.69 (热度:8.57)

6.69 (热度:8.57)