|

最后我们都原谅了曾经的爱人,救赎了现在的自己。 |

|

我不爱你了,我不要你了。 |

|

很多人都说张国荣的死和这部片子有关,对此我不置可否~~ |

|

鬼是自己的心魔。 |

|

不觉得恐怖。真恐怖。 |

|

一年后的愚人节,哥哥还是跳了。他尽力去演绎一个愧疚的人,赢得了原谅,获得了救赎;但电影是另一片空间,当中情绪与现实有丝连,也不能保证现实与剧本一样尽善尽美。人脑中的异度,纠结着现世的人,羁绊着来往的逝者。看到里面最后达成宽容的天台,就不甘心哥哥最后站上的天台那么无情。 |

|

恐怖片看到一半不看完真相才是最恐怖的……小学五年级的时候看到一半被我妈逼着睡了……那一晚真是我一生中最恐怖的一个晚上。 |

|

2008-6-7 19:15:31 7/6.3(673) 终究还是没解开心里的结,说句不厚道的,刘德华都未必能这么让人扼腕 |

|

实在是。。。结构上太简化了,以致于心理深度上,完全没有说服力,结尾小鱼莫名其妙就说不爱张国荣了,杀了我吧,看在哥哥面子上,给三颗星吧 |

|

心理有问题的人给心理有问题的医治心理问题,真的好可怕,这片子比鬼片还要惊悚恐怖,看了一直有阴影,大半夜的都不敢照镜子。 |

|

为哥哥看的,不过没敢看第二回。 |

|

很早前就在电视上断断续续地看过,我始终是看不得惊悚恐怖片的,至今还记得一些吓到自己的场景,然后就是最后,张国荣在屋顶的样子。 |

|

始终不敢看,胆小,看下来更怕电影与现实的对应,越是雷同越是可怕,越是不同却越是痛心。人生终章定格在这部电影,似乎,又莫名地合宜,多少年后畅想那时心态或相互的影响,无解,想起前几天采访林嘉欣,谈到要把每部电影都当最后一部来演,蓦然惊心。这场疑神疑鬼的惊魂记,勒伤了每一个人,多想天台变色之前,云过风也清。哥哥的演技与颜值太抗打了,而林嘉欣初闯影坛,继与学友相配后再次惊艳。 |

|

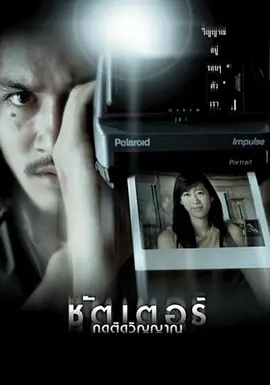

一代巨星张国荣的最后一部作品,也是传闻这部作品之后哥哥就得了相当严重的忧郁症。现在再看这部作品,除了肯定张国荣精湛的演技,其它是不值得多说的。 |

|

「我已經不再愛你了。我不要你了。」最後 他說 你要我跳下去 你要我死。不過我想告訴你 一直以來 我都沒有眞正開心過、我都不可以接受別的女孩 因為你。 |

|

8分,这个评分和电影关系不大,哥哥的最后一部电影,电影中主人公的痛苦是否就是哥哥自身的痛苦不得而知。而哥哥人生的最终归宿是否在这部之中已经悄悄预言。这部只看过一遍不想再看,人生如戏,戏如人生。一个人远去了,意味一个时代终结了。 |

|

如果不拍這部片。你可以不死,那我寧願不要這麼一部好看的影片。 |

|

不论是故事情节、叙事手段、气氛营造、演员表演上都堪称一流,可谓国产恐怖片中的顶峰之作。唯一稍显不足的就是结尾太过于俗套而滥情,没有给人什么惊喜。而这部电影是张国荣的遗作这点,恐怕比情节本身更令人关注。 |

|

6/10。其实是部启发了[催眠大师]之类‘‘心理师也有心病’’的套路片,行为诡异的房东、阴暗的租房、镜中幽灵以及若隐若现的说话声,这些恐怖元素恰当推进了情节发展而不单纯是故弄玄乎。剪接策略上最有意思的是将男女主角的生活、初恋记忆产生交集,即使观众没有察觉出男主的焦虑来源,也在反转中揭示了情感命运的相似性:女主的抑郁来自被父母抛弃的童年,所以在初恋中过分索取和依赖,女友这种强烈的不安和过激行为也是青春期男主与之分手的原因。惊恐症和梦元素的运用也十分贴合剧情,女主潜在的孤独感将生活中听到的事加上想象呈现给自己,当听房东述说妻儿去公园玩耍被泥石流砸死,晚上就在储物柜看见浑身污泥的鬼怪向她咆哮,男主则是选择性遗忘的往事在梦游状态中重现,这两种念头引起的焦虑都表现出对周围人的不信任,需要陪伴和帮助才能逃避。 |

|

是为了破那句“张国荣的轻生是受《异度空间》的影响而无法走出角色”而看的,关联度有点儿低,真不至于因此才轻生。剧情很无聊啊,不就是心魔难除吗。电影主题一句话基本可以概括,硬是要造那么大个局来说,有点氛围大于情节。靠音效吓人真是太没技术了。我只想说仿佛哥哥也有点逆生长趋势。 |

|

用生命解脱心..一星给哥哥和嘉欣姐 |

|

不知道怎么评论 |

|

恰逢Leslie冥诞64周年,特观生前遗作。惊悚氛围营造和诡谲离奇的视听设置的还可以,没看之前总以为是个扎实稳健的纯心理分析片,没想到走的是老式港产恐怖片的路数。魔由心生由心而灭,执念是一切痛苦的根源。那些将哥哥自杀的原因归结于入戏太深未免不觉好笑,人家是生理性抑郁好么。 |

|

爱是互相伤害,也是互相救赎。最后与其说是女鬼原谅了罗本良,不如说是他自己原谅了自己。“我不爱你了,我不要你了。”然后妥协了,放下了。 |

|

不论是故事情节、叙事手段、气氛营造、演员表演上都堪称一流,可谓国产恐怖片中的顶峰之作。唯一稍显不足的就是结尾太过于俗套而滥情,没有给人什么惊喜。而这部电影是张国荣的遗作这点,恐怕比情节本身更令人关注。 |

|

哎` |

|

8错 |

|

小时候跟着家人在电影院里欣赏此片,由此留下巨大的心理阴影。几十年后再度鼓起勇气回顾此片,却只觉得各种哑然失笑。作为21世纪初的心理恐怖片,本片有着那个时代独特的话题度,女主角被内心恐惧所具象化为的厉鬼所纠缠,最终在心理医生男友的陪护下得以恢复,然而男友的恐惧又再度浮现,整个过程阐释的是现代人与自我和解的情感纠葛。片中的惊吓元素现在看来已经不足为惧,整个故事结构也无新意,前半段花了太多篇幅描绘女主角的经历而最终的解法就是和父母相认,这种对心理疾病的理解难免有些敷衍了,而后关于男主角的故事又有种突然加快节奏的仓促感,如果不是有张国荣的演技撑着,这后半段其实是比较平庸的。片子本身属于是那种相对高级的国产鬼片,这得归咎于相当不俗的配乐。同时主演的去世也为本片增添了神秘色彩,但单看内容还是显得过时已久 |

|

@小西天。张国荣回顾展,看他的遗作。以恐怖片论自然不高级,完全可以只用声响,不赋形具象。鬼神语或不语,终究是人的发明,并不可怖。真正让人心生惧意的是当故事深深没入现实倒影之后那强烈的谶语意味,那是硕大却无形的恐怖,像一道人内心忽然豁开的裂缝,泄露出命运的黑暗引力。而对于谶言背后的命运,它是自然或超自然,是我们的选择所能扭转抑或只能听任拨弄,我们毫不知情。最后在天台上,他说一直以来都没开心过,他说有些东西破碎了,就是破碎了。但他也讲我们以前一起开心过,痛苦过,我都会记住,不会再像以前那样,什么都忘记了。两面的话,他都讲了。就像两个结局,我们都看过了。 |

|

我反倒觉得这是最被低估的张国荣作品,在惊悚程度和剧情方面都很不错,好几次看得我心理难受。十五六岁的爱情故事悲伤又唏嘘,想到戏外的故事更加让人难以接受。

电影本身可以给到四星,最后一星,当然是给张国荣。

“我们以前一起开心过,痛苦过,我都会记住,不会再像以前那样,什么都忘记了。”

Leslie,希望你在那边不再痛苦。 |

|

從前睇過的影,只係一直忘記將佢放上來。睇電影甘时,睇住哥哥恐懼嘅悲哀嘅臉,只覺得心中好難過。羅志良怎可以放手讓哥哥演這樣的一部電影呢,心裡忍不住埋怨。甚至開始相信,如果並無此片,也許哥哥邊唔會縱身一躍。 |

|

心里面藏着的伤,需要倾诉,需要一个缺口来流露。 |

|

张国荣去世20周年回顾展@小西天。剥落了所有惊悚的氛围和噱头以后,他满脸泪水站在天台上,脚下是连鬼都住不下的香港的街头,灯火闪烁、车水马龙。银幕外我的泪水也不能自已。20年前他平静地来到文华东方还约了前经纪人,却从24楼一跃而下,不知那一刻他的内心是否也是这般恐惧痛苦,可惜他没能等到那伸过来的手。故事虽没什么新奇,但展现出了一个精神障碍者内心世界的景象,就像片中的摄像机,让观众能够更加严肃正面地去理解那些看上去“不正常”的“疯子”,也是一件好事。 |

|

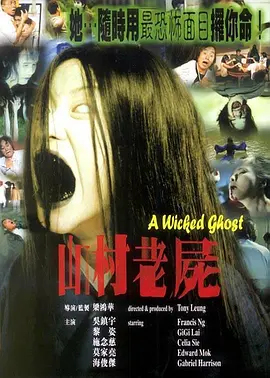

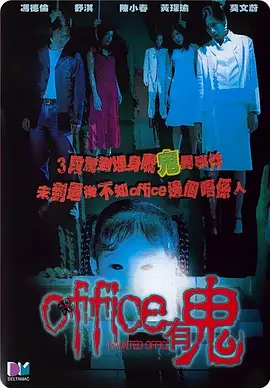

作为张国荣的最后一部作品似乎是对他现实生活的一种隐喻。一直对这样的心理惊悚片抱有敬畏之心,对于一些譬如《Office有鬼》这样故弄玄虚的鬼片并不感到多少恐惧感。整部影片以幻觉为线,在大段的顺叙中插入幻觉、过往倒叙为结构的基本架框,幻觉的延续与记忆的翻覆为节奏线条,造成一种思维上的恐惧气氛 |

|

最后的片子 |

|

国荣哥 |

|

不觉得恐怖,电影的噱头倒是满足的 |

|

一个人还是不敢看 |

|

悲剧,只为哥哥 |

|

补mark |

|

张国清课上播的~一直卡一直卡 |

|

总有点心酸 |

|

经典。 |

|

哥哥的遗作 |

|

一般 |

|

哥哥的绝作,此片成就了林嘉欣 |

|

的确很不错,很有角度,表面看是嘉欣的角色有问题,其实最终揭示一直内心有问题的是张国荣,回忆创伤的画面一直都属于他 |

|

其实我是当个平常片看到,觉得张哥的演技还是蛮不错的因为看张哥精神错乱分裂兮兮的样子觉得是在本色出演,给了两颗星ps结尾恐怖了,因为后来张哥也是那么死的 |

|

剧情有点像催眠大师,医生最后成了患者,可编排上差劲,铺垫不够好,可惜了两位演员。张国荣不合适这部电影。2001年张46岁林24岁,几乎差一半,剧情里章昕对父亲仇恨,不存在恋父心理,两人完全不搭。虽说明星保养的好,但明显张国荣肌肉松弛,头发也开始稀疏。另外,一个抑郁症患者为何要演这部电影? |

|

走向伤感陌路的人鬼情末了 |

![豆瓣评分]() 7.6 (107482票)

7.6 (107482票)

![IMDB评分]() 6.3 (1,976票)

6.3 (1,976票)![TMDB评分]() 5.70 (热度:2.28)

5.70 (热度:2.28)