|

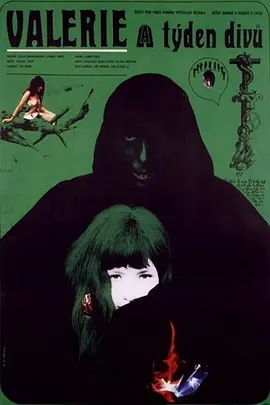

2019-12-10欧盟影展重看,跟着长镜在这座时间折叠朽坏、空间迷失迂回的迷宫里漫游,真的宛如做了一场长长的梦。改编自布鲁诺•舒尔茨《用沙漏做招牌的疗养院》,但也糅合了其他短篇的事件,完整复刻大量意象---在时间断裂的错层里,一个不断出走、无限复活的父亲,女王般的女管家阿德拉,丑陋鸟群(舒尔茨特别偏好)、变形蟑螂、由盛转衰的布店。这座疗养院是一列时光列车,事件充斥每个车厢,无关紧要的事无处安放,经常串联到其他车厢(时空);更是一个巨大的放置时间切片的抽屉,可正反序放映或重组,每推开一扇门就是一个全新或已踏足过的时空黑洞。于是他重游经历了各种大事件,近现代历史被微缩进这个时间迷宫,这是「反刍的、二手的」时间。迷人的废墟景观,超棒的时空转场,想象力澎湃瑰丽,无比强大的东欧超现实啊! |

|

我穿过一个疯子的葡萄园,那里遍地横陈着死亡的盛宴;从一个出口爬到另一个出口,诗歌和极乐鸟在头顶盘旋,告诉我什么是永恒的 |

|

波兰“幻想现实主义”神作之一,某种关于历史和国家的变形表述是这类影片的常态。这部影片根据布鲁诺•舒尔茨的若干短篇小说改编(不只同名短篇),完全是梦的结构,失序的时间循环往复是其最大亮点。影片转场极有想法,广角镜头也用得很有风格。可惜中字太烂看的云山雾罩的…… |

|

我的记忆,它们本是游荡和迷失的书页,如今在异象之间,它们终于结集,尔后引诱我进入沙漏滴成的泥潭,迫使我重返,迫使我面对:我是无人收聚的羊;我是虫蛀的衣裳;我是灭绝的烂物。我制造的记忆如今制造了我,我穿行而过的语句如今穿行于我,最终它们一页一页,与我的一切一同消耗在无指望之中。 |

|

村上当年是否看过这部电影,那里多像初冬的阿美寮。这是梦,所以剧情衔接完全凌乱,但可以感知到主线和背景:寻找晚年的父亲,家乡的店铺,小镇,童年的历险,隐秘的欲望,交织纠缠。日有所思,夜有所想,他的乡愁浓烈。美术超赞超花心思,73年的电影,且都是物理设景不会有电脑特技的侵袭。2014.5.17 |

|

喜歡時空的穿梭。可是電影對白高度詩化,難以理解。 |

|

断瓦残垣营阴梦,踽踽独行不可拒;命将终寝旧经复,气若游丝冢前挣。 |

|

幻像在回憶中盲目遊走,時間就像是沙漏,不斷地倒置,不斷地流瀉。 |

|

这片太NB,确实有种林奇芬奇诺兰今敏这些后辈们都弱下去了的感觉,至此彻底被Polish Film School折服!恢宏诡秘,场景和切镜美cry,时间的相对性,都让我开始要思考相对论了哈哈~哈斯绝对是被underrated的大师,他不叙事也不反叙事,他极具文学性,对时间和空间的结构都极为敏感且控制力极强。 |

|

8.0/10。FUCK!!!!!疯人院协奏曲。这片简直太让我想起祖拉斯基了。异端,恐怖,奇幻,隐喻,谜一般的赏心悦目;色调、服装、布景、构图、台词、镜头,如痴如狂,如梦如幻,牛逼得有些过份。|我借此火得度一生的茫茫黑夜。这是波兰人自己的《格利佛漫游记》。 |

|

4.5 如果说看绝大多数电影购买的都是抵达某一处的单程票,而本片却是属于极少数的购买了往返票的电影,只不过回来之后的世界早已不是你出发时的那一个,不可思议的一个接一个的梦境之旅,将线性的一切都彻底颠覆,作为观众也需要抛却一切线性的观影定式,去尝试加入一个疯癫的恐怖狂欢节游行;这不是我读过的那个舒尔茨,这是哈斯与舒尔茨所共同创造的荒诞而可怖的新世界,而两人本分属不同的时代,却能展现共通的属性,更可见时间、历史、人性坟墓深处的那种枯朽、腐坏不会过时 @欧盟展 |

|

不知道毕赣和杨超看过这片子没 但今年突然出现了两个对时间的不确定性如此表达 不由得让人联想到这位波兰大师 然而 如果说哈斯对时间不确定性与进入一个时间无法被限制的空间里的表达是优秀的 那么国内某些人效仿的这个小套路所用的手法只能说是拙劣的 |

|

#2019欧盟影展##百老汇电影中心#EUFF没有掌声的一次放映,不是因为不好,相反是因为太“神”了。气质独特乃至诡谲怪诞堪比《卡里加里博士的小屋》,男主从坟墓一直爬到阳间的长镜头惊世骇俗,也是影史经典收尾之一。卡夫卡式的怪诞,浮生若梦亦真亦幻,那个气氛诡异可以让时间静止甚至倒流的疗养院,未尝不是《魔山》的翻版,是生死爱欲的另一场放荡投影。除了亦生亦死似疯未疯的男主约瑟夫,那个存活在回忆里的父亲是影片的另一主角。过去乃至人类历史都是鲜活荒诞的,而现世却是死一样的静寂,宛如瘟疫过后的屠场。鸟的死亡预示着什么,人的消逝又有何种意义?电影主要还是在讨论时间,操控时间本身值得商榷,让腐烂的梦魇一般的过去重现更是罪恶,时间就像上帝的一张神秘之网,深陷其中的人们欢笑哀嚎却无济于事,时间永远不可抗拒。 |

|

很奇幻很诡异,不知道波兰还曾拍过这种片子,那是1973年啊,很可惜原著没看过,不是很能搞懂其中的意思,但大致还算分明,镜头很有意思,音乐和美术十分出色,场景也很迷幻!

|

|

很想吐槽电影译名,把沙漏译成砂制时镜也太日语了(砂時計)。

舒尔茨织就的梦境被相当还原地展示,墨黑色的林壑,晦暗如冥界的小镇,沉睡的人类和喑哑的鸟群。时间在这一隔绝之地倒流回溯,磨损的、被反刍的、二手的时间,千疮百孔、通通透透。

读过舒尔茨的原书,仿佛能从影像中提取出舒尔茨对父亲早逝的诘问、对无从弥补的家庭关系的追缴,或许还有他的告别与和解,带领他爬出了坟堆。

火车缓慢驶出,行人如释重负。比起“冥界引渡人”,更觉得他做了无家可归但自由来去的游客。也大概是我太希望舒尔茨在这趟梦境里获救了。

附上原书结局:

从那以后,我一直不断旅行,没完没了旅行。我以列车为家,在一节节车厢之间晃荡,大伙对我还算包容。车厢宽敞如房间,塞满垃圾和稻草。黯淡无光的日子里,冷风穿堂而过,到处乱吹。 |

|

#欧盟影展 反刍的二手时间渐渐将观众卷入向死之迷宫。色彩和布景都特别cult。 |

|

床底桌底虫洞穿越,时间错位留住逝者,历史皆为虚构事件,梦魇热带殖民蜡像馆,东方三贤群鸟镇,瞎眼乘务员循环通道,爬出自己的坟墓……虽然书中的望远镜怪兽没有出现,但比文字原著要更有意思,《寂静岭》系列游戏的又一重要参考资料 |

|

如同对陌生人的梦境毫无兴趣。 |

|

很牛逼的电影,但是看得超级难受,每一秒都是煎熬,一个残垣破败的梦魇,时间错乱不堪,台词云里雾里,但是镜头和转场绝对大师级。不会看第二遍,这种电影实在是又魔幻又压抑,就好像鬼压床一样,那感觉让人窒息。【欧盟影展】 |

|

这特么是什么奇葩神作啊,目瞪口呆五体投地!从第一次床底爬出后的镜头开始全程开挂,各种奇诡转场何其绝妙,每一次转场都如同创世新生,布景道具不可谓精细,然以超现实风格竟拍出了时光流逝,生命轮回,伤春悲秋之境,天才啊!其想象力与表现力已然臻入化境! |

|

一眼就被看穿了;布景、灯光太舞台化了;表演差;剧本在耍猴 |

|

拍之前得磕多少药啊 |

|

说因为疗养院是影射走下坡的波兰政府,1973年其实不被允许选送戛纳,是偷偷“走私”到了法国然后拿下的评审团奖。Has刻意用三个不同颜色滤镜来拍三条时间线,勾兑编织在地狱灵界似的疗养院里,处处诡异影射二战法西斯对波兰犹太人的迫害屠杀。时间不是直线,而以螺旋状循环轮回在两个平行世界。很妙。 |

|

截止当下,本人看过的最诡异、怪诞、奇幻的电影,没有之一。电影从不合常规的列车车窗外的枯树杈开始,男主角下车经过乱葬岗步入所谓医院的城堡,结满蜘蛛网的餐桌,凌乱摆设与父亲、母亲、幼时偷窥的妓女、恋人……蜡像馆、父亲的病房、父亲的布店……毫无逻辑,场景如同梦境版切换……是场梦?还是临终前回光返照式的人生回溯?值得一提的是这部波兰电影拍摄于1973年,编导的想象力实在丰富,但是这部肯定不能获得大多数人的青睐。 |

|

马戏团电影。包括但不仅限于费里尼,库斯图里卡,佐杜洛夫斯基,贝拉塔尔。前20min还可以,从床底爬出去以后的每一秒都如坐针毡。 |

|

母亲的店员居然是一帮信徒,那么父亲是否是上帝,主人公可以看成耶稣么 |

|

其实如果看完和周师&朋友聊天反馈不好的话,大概就只打四星了。。。非常漂亮到位的梦呈现,可以把黑泽明按在地上挫碎,但是内容太私了不能连到。波兰人确实厉害…看了这个之后,飞向太空终于找到它的坐标系,变成彻底的普通故事。就梦的呈现这点来讲,看的过程中有时甚至可以说,这就是我 |

|

乡愁是浅浅的坟 |

|

奇幻多彩最好的用法是当做政治色彩的遮羞布,如:巴西 |

|

太奇幻的时空交错哲学片了,没能看懂,先标。。重看再更新。。这片production design、摄影什么的都太强了,修复版值得等 |

|

片中的时间用法很奇特,值得学习借鉴。 |

|

荒芜的废墟,诡异的颜色,人形馆和他人的梦境这类题材是我的最爱,只可惜画质太不好直接影响观影心情 |

|

看完要进疗养院的 |

|

看了一半就弃了,完全没有一点逻辑,哪怕能有一点儿,我都能坚持看完! |

|

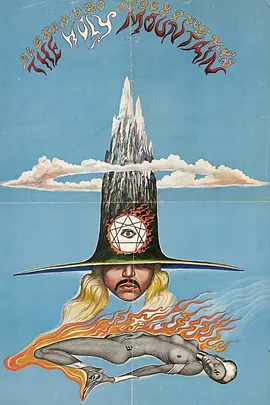

不明觉厉,女演员都挺漂亮。我觉得这种画面嗔怪奇的神棍片的对白要么就精简要么就更易懂一些,否则想表达的东西真的很难让人理解。跟《圣山》竟然是同一年上映的 |

|

1973.布鲁诺·舒尔茨.奇幻.时间.哈斯.感谢TLF&快刀浪子.看完再听一遍加州旅馆,是不是很神妙?~!! |

|

修复版@filmoteca 迷宫般的长镜转场,梦呓般的低语高呼,癫狂迷乱中的一丝乡愁。失序腐朽的世界中时间不具备任何意义,只机械地轮转反复,好让人向死而生。观众与主角一同行过死荫幽谷,遁入永恒的虚无。 |

|

我承认自己很会做梦,却从不懂得梦游。现在看了你,我终于学会如何梦游了。。。谢谢!再见! |

|

太夸张了 时间黑洞 梦的蒙太奇 很多后世电影明显能看到这部的影子(旋转长镜头+戏剧如贝拉塔尔 色彩造梦时空扭曲如大卫林奇以及《现代启示录》 更夸张的是我要给讲堂写长评我可怎么办啊ohlala |

|

CANAL+FILM HD 时间洪流,烧毁一切:文字印痕,废墟莽草。极乐鸟落羽,凤凰啼鸣,留下冗长梦境中那不停息的游子,歌咏赞诵:愿那朦胧幻雾蓝烟,吞没永生。 |

|

小气了点,更适合剧场,按说这么考究的东西应该推荐的但实在见不得那个随时呈大惊小怪状的主人公 |

|

美仑美奂 |

|

欧盟影展,百美汇1厅,2011年修复版(?),8.1~8.2分

画面对准蓝色天空下飞翔的小鸟,仿如鬼魂的声音飘荡,直至镜头渐渐向后拉远,我们才知道这原来是移动车厢的窗外——如此现代电影语汇的开端,配合奇绝的音乐和忧郁蓝的摄影,以及黑色衣装的乘客(死亡),注定使得这部影片充溢神秘气场

蒙太奇的场景调度已经到了癫狂的程度,不过作为想象力无边的疯子视角来说(内核其实有《卡里加利博士小屋》的影子),其混乱回忆的逻辑却是合乎情理的

美术组,摄影,服装都珠联璧合,只是从欣赏性上来说,对于观众的友好程度相对低

那些具美好的肉体,被拍摄得美艳至极

不晓得舒尔茨原作,对于时间的定义是何种颜色,需要拿来一读 |

|

9.5;内心的阴暗 |

|

客观时间是由意识理性世界赋予的。主观时间是一种灵活的体验,其长短取决于其间发生的事情。记忆以不同的方式运用时间。事件通过联想组合在一起,时间顺序与之几乎没有关系;我们可能对几十年前发生的事件记忆得比一周前发生的事件更清晰。梦境通过自由地混合现在和过去的事件,进一步抹杀了时间的顺序,它们通过联想和持续的情感模式而不是发生的日期来联系在一起。

影片中许多伏笔和预兆场景,主要涉及雅各布最终的死亡和约瑟夫失明。沙漏可以被视为描绘从肉体死亡到心灵接受死亡之间的这段时期。从某种程度上来说,约瑟夫知道父亲已死,但尚未彻底平复自己的情感。因此,对雅各布之死的提及,是他最终意识到的,并最终在亲眼目睹雅各布死去的场景中达到高潮。影片在不断变形和堕落的环境中探索与记忆和文化相关的衰败过程。 |

|

死亡列车与时间黑洞 |

|

再次感叹哈斯对艺术和文学的了解之深和运用之巧妙实在难得~这部比手稿成熟,也相对易懂,不过具体信息量巨大,足够写一片硕士论文的量=-=~个人还是倾向于非常清晰的政治解读,不过要读全大量的意象隐喻和捏他则力所不能及~最让我开心的是,终于摆脱了让人烦躁的舞台风格,镜头动了起来,转场也很用心~ |

|

记忆是梦,梦中时间人物故事都是自由组合的诗,充满想象,充满可能,潜意识的觉醒是反映灵魂深处的震动,这种震动反而成为了现实。 |

|

沃依切赫大师的作品看不懂啊。摄影画面是极美的。开篇火车上列车员是冥界引路人看出来了,结尾男主也走上同样的道路,且画面和配乐令人不由寒由心生。影评有人说父亲代表波兰历史,历史盲表示不明觉厉。时间的车轮无法阻止,碾压一切生命,然而不同生命的命运和整个人类历史却仿佛是不断轮回,周而复始 |

|

不论在舒尔茨笔下还是哈斯镜下,废墟般的疗养院都构成了一个诡谲的平行空间,在这里,已经死去的人可以人为延长他们的生命。疗养院给了他们额外的时间,但这不是“有充分价值的时间”,而是“像旧衣服一样被许多人穿过的时间,破破烂烂、像筛子般透明的、被人呕吐出来的二手的时间”。对于哈斯的这部作品,当然可以将其与1968之后波兰境内的反犹大清洗进行联系,但过于明确的政治性却并非理解哈斯或舒尔茨最恰当的方式。某种程度上,以想象的进路存活、向过去寻求,是这两位创作者共有的姿态。在《砂制时镜下的疗养院》中,哈斯及其团队以其非凡的制景、调度、造型能力,最大限度地视觉化了舒尔茨的幻想。我们“像个喝醉酒的人一样从一个梦晃到下一个梦”,“在时间不规则的空间里沉睡”。用一种关于存在的幻觉代替存在——恰如电影本身。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (6088票)

8.3 (6088票)

![IMDB评分]() 7.4 (5,614票)

7.4 (5,614票)![TMDB评分]() 7.67 (热度:9.33)

7.67 (热度:9.33)