|

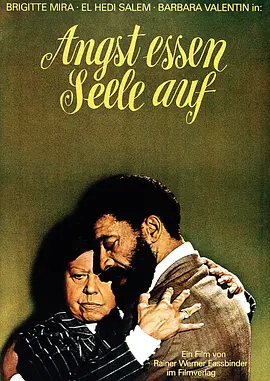

原生态家庭关爱的缺失对一个人的性格形成影响太大了,自童年起,他就生活在渴求父母赞美的期待里,永远怀疑自己做得不够好,永远给自己施压,永远不安永远怀疑;他已经丧失了爱的能力,只有能否让他人满意的衡量标准,可叹可悲;法斯宾德自身经历的投射。 |

|

劲儿贼大,猝不及防看得PTSD发作。法斯宾达拍缺爱的人和爱无能真是一绝。父母辈冷漠无爱使子女继续为爱开展互相及自我剥削,沟通永远失败,拥抱亦有膈膜。男主角始终瞪着亮晶晶的疯狂的眼,像个误入歧途的啮齿类动物。本来想不明白这部和《R先生为什么疯狂地杀人?》有些像为什么后者我看得很愉快但对这部感到恐惧,后来意识到是子女和父母这层关系触发了我强烈的心理阴影……恐怖片大师法斯宾达,好狠一人 |

|

终于看到这部片子了,期待了很久,果然没有叫人失望。成本低,但内容细腻,绵软而又刻骨铭心。这更像是法斯宾德的心灵自语,所以我一直以为我得了和他一样的病。也许这就是为什么,这部电影里全然不见法斯宾德的狂烈和粗暴。大量的推拉和移,稳而含蓄。 |

|

没什么比一颗黑洞般的心更可怜的了。在极力寻求爱的时候,它早已离你很远。如果有的话,应该就是刚好还在一个焦灼的消费社会。 |

|

法氏的电影里,除却《十三个月亮》,最直抒胸臆地痛苦着的就是这部《我只希望你们爱我》了。作为德国战后情感史的编纂者,他的最大史学成就便是毫不留情地点明情感的资本化进程。男主角为何陷入自甘被人情感剥削的田地,这都与他身处的市民阶级牢笼有关。影片里多次出现的分期付款成为了这种情感买卖的最佳隐喻。最终男主角对替代父亲的谋杀故而水到渠成:他父亲作为金主,以施舍钱来取代实际的父爱,他是金钱关系中权力的最上层,故而最早坍塌。 |

|

物质不是为了满足妻子,而是为了抚平自己对于爱的不安与隐忧,其对于爱的联结本身没有真正的信心。感知爱的能力缺失是因为家庭,选择物质的方式是因为社会。法斯宾德喜欢用景深镜头处理层次丰富的室内空间,为了增加层次于是大量使用镜子,但它们并不显示为空间,而是显示为平面的叠压、线条的框限,是形象与平面图形发生关系,而非人物与空间发生关系。形象处在这重重交错与封闭的几何之中,示意内心的复杂与困扰。 |

|

终于让我找回了当初看《恐惧吞噬灵魂》的感觉。 |

|

在所有的人际情感关系中,「索爱承责方」无疑是最大的弱势群体。关键问题是,当对爱的需求超越了个人存在的最低意义与人格底线,剩下的只有被弗洛伊德称为的「受虐者」的起源,将所有的不幸都归结为自我的义务,并且随时等待着「人格定时炸弹」的爆炸,法斯宾德对此刻画与剖析入木三分。 |

|

7.6;在法斯賓德看來,愛一旦產生,剝削機制會持續作用。這已和社會狀況、個人性格缺陷無關,我們只有看到一個被愛衝昏頭腦的人。開頭懸掛在男主角頭上的不停變換指向的若干手指已經定下了悲劇的基調 |

|

唉。。His parents loved him for building their house, for exactly two weeks. |

|

赞同法斯宾德的电影“不存在观众”,只是一次又一次的精神切割,是旧日阴影无法褪去的伤情回眸。1.影片中的皮特一如法斯宾德的自我投射,原生家庭的冷漠、疏离即是造成内心扭曲的敏感根源,渴望感受爱、拥有爱,试图借由物质的一味付出及取悦维系感情,加班加点、任劳任怨,最终不堪重压,像是购物的分期还贷般透支全部生命。2.倒叙穿插闪回丰满人格;《恐惧吞噬灵魂》《R先生杀人》的文本延承:畸观人设&婚后心病。3.家庭和谐表面的涌动暗流,最后杀害房东的举动亦有弑父的二重含义(结合场景/年龄/对白);火车停站,皮特居窗口之中,仅一个镜头实现迷惘/觉悟的心态转变(鲜花/绿植同指意);关于镜子:在多数场景中,镜子都作为皮特的眼睛观察外部事件、反映内在思绪。4.最后一个问题:“你快乐吗?”还是得不到回应。 |

|

他们从来不爱,不是因为他们不会,而是因为他们打小就从未被爱过。

他们永远活在这种牺(讨)牲(好)式的付出中,他们以为这样付出了,就会得到别人的爱,他们也不会沟通,因为从未有良好的示范。

他们觉得自己不配,他们还活在那个受伤童年中:因为想给妈妈一些花,偷采了邻居的花,被邻居到家告状,结果邻居走后,爸爸在一旁爱莫能助,妈妈用衣架狠狠抽打他屁股,直到衣架飞出去。

他杀死那个很像父亲的店老板,其实是杀死了想象中的父亲。以为杀死了他自己才不是他眼中一无是处的废物。

皮特有一个受伤的内在儿童,如果不治愈,那就会受伤一辈子。

家庭成员关系刻画得淋漓尽致,说是导演自传,也许正是因为这样,他才有如此不同的个性,常人难以理解。

五星 |

|

四星半. 通常看来,苦情戏份最大的障碍是如何令人信服种种悲剧的合理性,避免"怒其不争"的恼火盖过"哀其不幸"的同情; 如同其他大师,法斯宾德大胆地一步步将无根据性引入叙事:影片后半部分越发散乱无章,主人公在一处登场又消失而出现在下一处,他从哪里上车,下车又要去往哪里?我们失去了对终局的任何预判,直至结尾突然而无因的犯罪方才隐约显露出:这乃是一场向着(替代的)父亲的复仇. 永远随着主角出现的鲜花是他的代言――一种无谓的馈赠,一种最浪漫因而最虚幻的爱之致意; "我只希望你们爱我",但什么是爱? |

|

豆瓣用户对这片是有多感同身受啊?哈哈哈哈。 |

|

小镇青年靠着蚂蚁花呗过上大城市生活 |

|

又等来两片法斯宾德。。。这一片是没想到的太太太棒啦!哇哦哦哦哦!每一场戏都像在对我说话。可以打败恐惧之恐惧排入我最爱的10部法斯宾德之一!这个男主角真是!我见犹怜啊。。完全是老法的正太版双影人。一部十全十美的电影,每一秒都那么正确! |

|

看法斯宾德有种神经末梢被堵住,不通畅,脑袋要涨掉的感觉 |

|

不被爱的人是最不幸的。 |

|

我本来觉得是很乏味的故事,不明白法斯宾德为什么要拍一个渴望得到父母关爱的泥瓦匠。结合传记才知道是他童年经历的投射,为了获得爱,他寄望于购买昂贵的礼物来讨对方欢心,哪怕与自身经济实力不符,但父母永远拒绝回应孩子的爱意。片名是泣诉。 |

|

法斯宾德的场景大部分设在室内,狭小的空间,人寸步难移,这使得他的作品常常充斥压抑和沉闷,不开阔的视野里焦躁的绝望气质在延伸。这也意味着他的镜头调度很厉害,在小空间范围内的移动进退自如,又通过门,窗口,各种框框,演员在站位之间的高低相对,正面与背影的错身等等方法去形成镜头里的夹缝,以此在叙事时制造出一条棱角分明,曲折如闪电的硬朗小径,使其镜头特色自成一格,而这种场景设计又与人物情感和电影基调相辅相成,里面持续流淌着的单调就是法斯宾德想表达的的德国普通家庭近乎窒息的单调,取名《我只希望你们爱我》,真够直接,而这里面他有多坦诚就有多可怜,为了得到家庭之爱,他变得扭曲无能,枪杀他者之后,从嘴里叫出的也只有那个在影片里和他一样孤独的老人了。真是残酷啊,与现有生活决裂的可能性为零,一切无望,爱比死更冷。 |

|

我的镜子。 |

|

男主终究不明白,爱其实可以是最简单,也是最复杂的情感,而一个人感知爱的能力才是获得幸福的关键,家庭教育最重要的就是培养一个人具备这种能力,生活的窘迫并不代表爱的丧失... |

|

只能算法斯宾德的中等作品。影像特色不是他的招牌鲜明,主题也不深刻。 |

|

镜头感迷人,法胖的几乎所有电影都是自我映射的小一部分,这是多么复杂又丰沛的一个人,让人同情让人爱 |

|

这生活怎么像是还债,犯错的事情一点点分期找补回来。 |

|

男主像我,疯狂透支蚂蚁花呗,花钱一时爽,还款火葬场。 |

|

4.5在70年代中期法斯宾德拍摄了大量低成本的电视电影,但它们均有着极高的质量,法斯宾德改编了当时德国社会的真实案例,并启用了大量的新演员来拍摄,电影倒叙的风格之下,看似简单的故事也变得异常复杂,法斯宾德带领我们走入到了这个年轻人的内心世界,那里充满了不安,童年的阴影如影随形,他渴望爱,却不知道如何表达与接受,他需要面对冷漠的社会和他者,花是他向周围表达善意的象征,但最终变为了枪,消费主义与资本主义对工人阶级的剥削是电影的时代背景,但最终的主题还是弗洛伊德式的,是法斯宾德喜欢的那种走在边缘的男性被暴力摧毁的寓言,大量的镜头移动和栅栏阴影构图,乃至镜子的使用,都是法斯宾德的标签,而在一个镜头中,圣母的雕像和镜子里的现实构成了反讽,金钱与物欲如沼泽泥潭将理智与自我摧毁,这是对爱的冷酷解析 |

|

扎实 |

|

他曾说,自己拍的这些,随时都可以扔掉,都是垃圾。也许对于他而言,电影创作,只是一种发泄的手段,一种表现的形式,他把自己想说的,藏在灵魂中的那些刺,一根根拔出,让你看,就是这些,他不安。本片拍了“一个可悲的失败者” |

|

杰作。情节在时间轴中的游离重构了故事性,爱的无能迷糊了因果,唯一确定的悲剧性是循环本身,在隐秘的相似性中收获了悲哀的共鸣。法斯宾德对镜像构图和前景遮挡的偏爱近乎迷恋。 |

|

近看法斯宾德镜头下的爱,大多是“不纯粹”的,是掺杂了“控制-反抗”的权力关系的。在这一部里,金钱财力成为了这种控制的纽带。在和妻子去贷款的场景里,男主“躲”在她身后伸头说话,眼神干净的像是小鹿般,却一步步被推向自我摧毁的结局。法斯宾德的讲述也许是克制而残忍的,但他也教我们去发现角色们的需求并去理解他们的做法,从这点看,他又是无比温柔的。 |

|

就像恐惧吞噬灵魂与R先生的结合,前者中冷漠与疏离的角色塑造在这部中被用来展现对主角漠不关心的父母,作为主角心理阴影与之后行为的根源,婚后渴求关爱的过程如R先生般是主角受困于心理问题的情节剧。主角夫妻两人的亲密戏份中,对镜子的运用十分伯格曼。 |

|

6星 |

|

“扪心自问,你活着开心吗?” |

|

优雅 |

|

又要爱又要尊严,最后被生活变成怪物,归根结底还是钱钱钱 |

|

Frustration affective mise à nu par l'âpreté du cadrage et la rigidité du décor, un cœur solitaire enlisé dans une spirale d'échec social |

|

1.剧本写得好,很悲伤的一个故事,从小生活在父母关系紧张的家庭,塑造了皮特讨好型人格,以至于成年之后不断陷入超前消费为爱人付出的贫困陷阱,把所有的压力都放在自己身上,直至崩溃,结尾的定格画面用文字卡片展示男主做这一切的原因,更是戳中人心。2.男主角选的好,脆弱敏感,和母亲的冰冷形成鲜明对比。3.配乐把忧伤的气氛烘托到位。4.导演展示了如何充分利用有限的资金,低成本拍摄一部艺术电影的方法,比如重复使用酒吧场景,但在故事逻辑上又能行的通。 |

|

生活与钱的奴隶,你活着开心吗? |

|

《花呗》 |

|

"Ich will doch nur, dass ihr mich liebt." |

|

虚荣,讨好,童年阴影,不敢面对现实,当代的“格里芬”更多,解决之道是不要把自己工具化,及早找到自我,勇敢面对自己可能平庸物质匮乏缺乏认可的现实,有规律地生活。 |

|

辛酸的慕漂生活,进城务工的泥瓦匠竭力追寻属于自己的一片未来,父母没有表露出多少关爱,他却十分孝顺父母,依旧葆有孩童般的纯真和善良。他的手里永远都有一束鲜花,送给心爱的人,送给他要去探望的人,送给母亲,然而生活的重压终究压垮了他最后的希望。 |

|

我只是希望你们爱我 |

|

年轻人皮特可以说是导演自己,法斯宾德的童年一直被笼罩在无爱和孤独的阴影下,所以会比别人都更渴望获得感情和关注。而他获得感情的一个重要方法就是慷慨的赠予,这种慷慨甚至有些疯狂及不计后果。我只希望你们爱我。 |

|

没办法完全客观的去看。共鸣当然是有的,但是电影真的让我看得想打人。这男的要是搁现在都能上微博或者豆瓣小组头条了吧? |

|

男主长得有点像特吕弗。若干年前就喜欢法斯宾德,若干年没看了,若干年后更加喜欢。 |

|

用最简单的运镜呈现戏剧性,非常值得学习。不仅是对爱无能的描写,还是工薪阶级的悲歌 |

|

我对主人公的困苦已经有些体会了。影片有点像《四季商人》的姊妹篇,运用闪回手法讲述男性的苦闷与情感的利用,对社会的批判性一如既往,镜语是最最典型的法斯宾德式的,我甚至觉得这是最体现法斯宾德作者风格的电影了。 |

|

法斯宾德挺狠,看的时候感觉是在说自己。采访的段落有点累赘。 |

![豆瓣评分]() 8.2 (2502票)

8.2 (2502票)

![IMDB评分]() 7.6 (1,494票)

7.6 (1,494票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.30 (热度:1.40)

7.30 (热度:1.40)