|

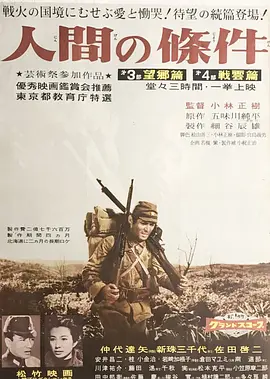

一个导演拍一部惊世之作很难,但小林正树的每部作品都很震撼我。这种震撼是黑泽明没给我带来过的。 |

|

以个人血肉之躯对抗人间地狱 |

|

目前为止日本对侵华战争反思最为深刻的电影,第二部的砍头部分,王恒利鼓动中国劳工喊杀人,尤为感人。男主角的妻子更是妻子的典范,相濡以沫,支持理解,不多问问题。爱,生死,仇恨,自由,战争片的典范。 |

|

作為一個裝逼小青年。這種經典電影是必須看那麼一點的。我能很裝逼的說我喜歡小林正樹多於黑澤明么? |

|

一部伟大的反战电影,必然是站在人性高度反思人之过错的。电影中的梶和囚犯头子隔着电网平等的交流——“真正的人,终究会找到他的同类”。小林正树之伟大也正在于此,他大胆的摒弃了角色的国籍、身份、地位,不矫饰,不煽情,一切的视角都对准“人”这一个体,人之好坏与其他都无关。 |

|

“我是日本人并非我的错…却成了我最深重的罪孽!”男主背对妻子说这句话时,矿山污黑巨大占据整个背景,只留一线天空。他对俘虏说你到现在都不相信我时,镜头中仿佛被囚困住的是他自己。这确实是部伟大的电影,身为日本人的小林正树拍出此片比身为犹太人的斯皮尔伯格拍出《辛德勒名单》更值得尊敬。 |

|

这部里日本人扮演的的中国人角色其实口音不是大问题毕竟我可以脑补,但是台词里的形象描写是一种日式的伟光正,这违和感太强烈了让我有点噎不下去……虽说都是为了男主的成长服务,但是对日本人配角的描摹明显就比较自然。我最喜欢的是导演在看似explicit的主题下利用各种微妙的对比传达出的暗讽,比如开头“太平南门”的城门门匾慢慢转到一列巡逻的日本兵,比如中间男主把三十名慰安妇送到六百人的特殊集中营之后镜头突然一黑倏忽转到了他温暖的家中老婆平静喜悦的脸庞,再比如中国人头子老王在三个士兵被杀男主终于受不了开始反抗的时候才领头发出呐喊,还有最后拿失去爱人的春兰追着男主夫妇这对重逢的爱侣扔石头作为本部的终结画面,太多地方让人脊背发凉。 |

|

"人之所以为人,大概是因为人有人的同类吧." |

|

举世皆浊,男主独清,以一己之力,对抗整个疯狂的、暴力的、机械的世界。纵使代价很大,也要登上人本主义的列车,真的伟大了,堪比辛德拉的名单。铁网内外的对话,饿殍遍野的夺食场面,共同发声的反抗意识,残酷生活中的些许爱情,都足够震撼。力道千钧,振聋发聩。从电影制作上来说,光是很努力地让日本演员说中文,中国观众听起来确实有些别扭,但是其用心之处可见一斑。 |

|

个人豆瓣第800部电影。小林正树6部10小时的鸿篇巨制。第1、2部讲述男主角身为满洲国看管中国劳工的日本理想主义青年,与军国主义、殖民主义体制斗争,为中国劳工谋求权益,却最终幻灭的悲壮故事。没有战争场面,人性的美好与懦弱,残忍与阴暗却暴露无遗,震撼人心真挚动人。比国产抗战题材片伟大百倍! |

|

这部对日本二战军国主义自我批判的作品里,国家这个最高权力机构至上而下对军人乃至百姓的意识形态操控带来的人性扭曲异化令人发指。每一个热血澎湃的军人口里满是爱国二字,你干了什么就是不爱国,你说了什么就是不爱国,全然不管对与错,这样的极权式爱国意识形态正是日本输掉战争的原因之一,因为容不下不同意见也就无法反思与进步,这与如今某新兴“强国”何其相似。爱国主义走到极致培养的都是井底之蛙。男主在三部中分别以占领区管理者、前线军人、战俘的不同身份见证这一乱世。这一部里他试图改变劳动营里中国劳工和战俘艰苦的生存环境和日军的暴行,却落得两头不讨好。他以一个有良知的智者形象出现却一步步陷入无力的窘境,逃跑的劳工被殴打处决,他也被暴力对待,唯一的亮色来自于中国妓女与中国劳工的爱情,但一切又都被暴力毁灭。 |

|

小林正树把史诗片拍出了哲学高度,仲代达矢把“圣人”演成了“人”。影片中的日本演员说国语确实挺别扭的,但无伤大雅。 |

|

远山的呼唤. |

|

人道主义直面极权的悲歌,群体意识出售英雄的丑剧。【9】 |

|

小林正树是唯一令我肃然起敬的日本导演 |

|

等同作鬼的条件~ |

|

泥萌,嗦的种果画,喔系姨菊也挺布东,人物刻画,矛盾描写的很不错,老高死的太惨了。日本能拍出一个反战反军国的人性片真是着实不易啊 |

|

日本人不是反战,而是反战败。所以才会有像这部电影里宣传的一样,先杀人侵略剥削奴役,再居高临下的摆出一副善人的姿态对被占领区的人民施舍同情心。日本人天真的以为当年要是对中国人友善一点,就能让中国人心甘情愿地被统治,从而赢得侵华战争的胜利。 |

|

宏大而悲壮。战争年代的人性探索显得格外尖锐。 |

|

一个好心但天真的士兵的旅程,他从一个劳改营的监工变成了一名帝国陆军士兵,最终成为了苏联战俘。不断试图摆脱腐败的体制,但一次又一次地发现自己的道德是一种障碍,而不是优势。 |

![[己注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1895572-130.jpg)

|

(9/10)强烈推荐。和《战争与人》是同一个作者写的。《战争与人》观点偏近大陆但政治色彩更浓一些,而《何以为人》更突出普通人的人性挣扎。 |

|

这是部无论从哪个角度都堪称伟大的电影,日本难得对战争作出反思,小林正树了不起。战争中有人性的人本主义是行不通的,军国主义让人异化,人本主义就变成了理想主义。秉持人本主义的梶寸步难行,存在于人间就是煎熬。如此观之,日本右翼至今还不具备做人的条件。 |

|

【宽银幕】第1部《純愛篇》(104分钟);第2部《激怒篇》(101分钟)——一、二部主角以人道改革方针对待中国工人而遭失败的经过,并探讨殖民者的良心问题。 |

|

小林正树对日本侵略战争的反思甚至要高于中国人。从人道主义的立场出发,通过战争对人性罪恶一面加以放大。人间即地狱,如此是也。 |

|

メロドラマ |

|

印象最深的全是中国人的戏。出火车的行尸走肉,山岭上第七封印般的长队,片尾的反抗以及高的爱人的仇恨。日本导演这样拍已经太少见了。男主角作上位者时,再怎样为工人们打算,也注定不能建立丝毫友谊,立场使然;而当他直面真正的残忍,受到同样的压迫,为他们的逃亡鼓掌时,终于算是“人”了。 |

|

第二遍看。只能用精彩绝伦形容,一部人性史诗。男主角梶是极端人性之恶的环境中,一个近似于尼采意义上的“超人”般的存在。他尊重人的价值,做事有极度严苛的道德准则,但环境在一步步把他往非人的方向逼迫。 |

|

人总是有同样作为人的伙伴,从火车下来和一起跺脚两幕都很震撼 |

|

【A+】一次伟大的尝试!并不是做到完全客观,甚至对双方都有些理想化的塑造。不过小林是将自己完全放在中国人的视角、却仍处在日本人的方向来看这场扭曲的战争,没有过度渲染战争本身,反而有些人性自身的拷问的味道。置于两难的道德困境,信仰的崩塌、希望的堕落、对现实的无能为力,上升到对“人”本身的思索。剧本本身也细致入微,全片也能当做调度教材,无可挑剔。火车出笼及行刑两段惊为天人。如果偏要鸡蛋里挑骨头,唯一的瑕疵也就是瘪嘴的中文口音,还有后半段的说教意味略重。 |

|

这也就是铺垫 坐等后面爆发高潮 |

|

仲代达矢的理想主义,放在大背景之下,无论是与军国主义对抗,亦或者建立与中国人的信任,都是注定的悲剧,他能要求的只有自己,最后时刻他阻止日本军官杀人,为中国人逃走高兴,他满足了做人的条件,好难! |

|

黑白摄影非常精致,日本反思侵华战争的严肃作品,有些乏味 |

|

被轰至渣的缅甸竖琴之流还有脸说自己是人道主义吗? |

|

日本人说中国话实在是受不了啊 |

|

值得六星的伟大作品,下半部尤其震撼,隔着电网的对白,刑场上的呼喊,极痛苦中的挣扎相拥和奔逃,是让人看过一次永远无法忘记的片段,尤其是考虑到原著和导演都曾在满洲生活过,拍下这几幕时小林正树是带着怎样的心情啊… 在满洲殖民地的恐怖环境里,如果不想成为“鬼子”,继续做一个人,是需要带着赴死的心的。然而即使这样,还是几乎沦为半个“鬼子”,并将进一步被抛弃到离地狱更近的战场,只这一部已经震撼到让我久久缓不过神。另外,虽然出现了很多角色,但演员们的演技都好精彩,即使说出来的常常是并不流利的汉语,也不会出戏,这么努力的大量使用中文台词,也好真诚。哪怕仅凭人间三部曲,小林正树对我而言也足够成为最杰出的日本导演。 |

|

黑白.... |

|

刚看完这鸿篇巨制的前三分之一。形式没有什么技巧,只是朴素的现实主义。但故事是伟大的。一个人道主义者,在民族主义的战争狂潮中,极尽所能地、艰难地践行人性的要求,内心还要承受天人交战的冲突。这虽然是在历史语境下的故事,但实在太现实,就是关于每一个有独立思想的人都要承受的痛苦。继续往下看。 |

|

日本扭曲的历史观,总是试图为自己的罪行辩护 |

|

尊重历史的人道主义杰作! |

|

补课系列,一直等到要见仲代。how to justify the innate false? |

|

你说何以为人 |

|

删除标记重新刷一遍!!!重刷的感觉果然是震撼。仲代达矢演技凶残,小林正树重现日据满洲时代中国人与日本人的对立及战争与人性的斗争。从日方角度思索那段军国主义下的罪恶历史。片中演中国人的日本演员中文水平不看字幕完全不懂,小高的中文基本只能听懂最后一个“呸”字。 |

|

結尾處的兩個女人都奔向他,一個是恨他並罵了他「日本鬼子」;一個是愛他而選擇來到滿洲的愛人。一個在二戰時期並且有著人道主義精神的日本人,討不好俘虜,也贏不得自己人的信任。身上背負的恨與愛太重...... |

|

泥轰人说的中文太奇怪只好当默片看了= = |

|

全明星阵容,精神可嘉,大家辛苦了。但是剧作比较缺乏技巧性。但凡日本人在电影里讲中文都怪里怪气的,快要100年了他们还是没能解决这个问题。 |

|

艺术成就3星+重要性2星 = 5星 |

|

你终究还是在看到黎明之前就死了,但是你的同伴肯定会在黎明的曙光中埋葬你。 |

|

“人之所以为人,大概是因为有他的同类吧”,前两部基本就是在“满洲”尾作为理想主义的殖民者与劳工、政府之间的纠葛,看完六部再评 |

|

小林是个好同志 |

|

《何以为人》这个译名真好。 |

![豆瓣评分]() 8.8 (5290票)

8.8 (5290票)

![IMDB评分]() 8.5 (9,825票)

8.5 (9,825票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 73%

烂番茄: 73%![TMDB评分]() 8.10 (热度:11.48)

8.10 (热度:11.48)