|

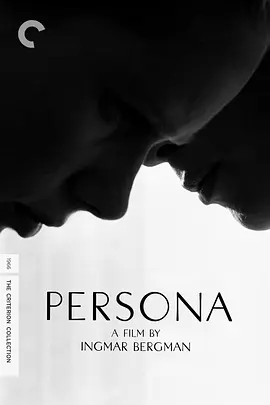

一位艺术家的自我剖析,他希望超越世俗的生活,追求内心最美的纯洁,却不自觉地陷入欲望的陷阱,他渴望他人的认同,却难以抵抗虚荣心的侵蚀,伯格曼用人的潜意识噩梦和超现实主义来展现一个人走入疯狂的过程,对未来的恐惧和对过去梦魇不能释怀,在豺狼时刻即将到来之时,伯格曼将自我投入无尽的虚无里 |

|

太超现实了。 |

|

伯格曼唯一一部恐怖片,呈现艺术家的梦魇并探讨其与观众/批评者的关系。1.Alma女名及阴涩氛围同[假面]。2.晚宴的快摇镜头切换人物,老太现身的瞬移跳切。3.狼之时刻:最多人逝去与出生、睡眠最深与梦魇至真、醒者骇栗之时。4."拍摄"画外音揭幕,以乌曼面朝观众自语作首尾。5.44min20s出片名。(8.0/10) |

|

伯格曼的《闪灵》,探讨幽闭环境下人类精神的异变。中段才出现的片名将全片划分为两个截然相悖的部分,正如午夜的豺狼时刻作为老者逝去与婴儿新生的界限。同时此片又同《芬与亚》一样,饱含作者自身的内心创伤。费里尼有马戏团,伯格曼则是木偶剧。另外开场黑幕里喊「开机」的声音是伯格曼自己的吗? |

|

伯格曼的心魔。孤独的创作滋生恐惧,朝夕相处反而让人发疯,“豺狼时刻”便是混淆现实与噩梦、最容易趋恶的时刻。倒错变形的意识流手法让人联想到卡夫卡小说... |

|

#2018年6月重温第三遍#通篇宛如梦魇、呓语、分裂梦境,长长的影子,惊飞的群鸟,过曝的谋杀段落,明晃晃日光下的噩梦演绎;再惊悚的氛围,仍是童年父权阴影的覆盖与自我焦虑的交织,“界限已逾越,镜子已打碎”——颠倒的扭曲的镜像世界;几乎贴到脸上的特写增强压迫感,丽芙·乌曼真经得起挑剔镜头。 |

|

吓人的地方不是鬼影绰绰、画皮假眼、海边凶杀,而是一种被窥视的羞耻感。古堡主人认为艺术是作者精心编排的结果,画家则争辩自己的绘画完全出自于灵感的自动创作。可事实上哪里会有毫无意识的创作呢?画家口中所谓“魔鬼、五条腿的牛犊”不过是他改编过的噩梦。而这种对潜意识有意的掩饰才是他隐秘的耻辱。因此他不惧怕展示画作或讲出自己童年的阴影,妻子偷读了他的日记却让他愤怒到发狂,犹如化着浓妆交媾被围观一般羞耻。 |

|

8。很有德国表现主义的味道。 |

|

没觉得恐怖。只觉得做作和空虚。冯叙多化妆后的脸部特写似乎真的可以跟乌曼混淆。后来读乌曼的书,她说冯叙多跟自己特别相像,一样的害羞、敏感、善良。(简直就是男版的乌曼。) |

|

烏曼前幾年那部紀錄片Liv & Ingmar出世後,最直接衝擊的就是這部片有多少基底於現實的解讀空間了吧?心智創作與物理居所的符碼連結,男人(柏格曼?)左腳是生活底氣(妻之木屋),右腳是生命刺激(鬼之別墅),得不到的永遠在騷動,因而只能永恆流連…… |

|

Film Society Lincoln Center 6:45pm |

|

此片太诡异..导致偶看完直接逃课肥家鸟。。。看的四肢发凉逐渐意识涣散== |||| |

|

片中出片名 ★★★★ |

|

这部极为黑暗的伯格曼电影是对恐惧的解构,恐惧最核心处是恶魔,恐惧会以各种方式侵袭,而恶魔也会以很多面孔出现,被恐惧吞噬,而后也会被恶魔吞食。上流社会的恶魔晚宴强度频繁的摄影机运动在伯格曼电影中比较少见,过曝处理的杀人段落很有意思,硬光在强调恶魔感的镜头中被频繁使用。 |

|

听说夫妻在一起久了,两人心身都会越来越相像,因为爱对方会渐渐地变成对方,会想用对方的角度来看待问题,彼此互相了解对方。本以为会是这样,直到看日记发现,和自己日夜在一起的枕边人居然如此陌生,想想都恐怖┌(。Д。)┐ |

|

a collapse too rational |

|

“被失踪”与被讲述的男性故事,大面孔更多的是用作反应镜头,外界在情绪上的投射。44分钟后冒出的片名是一个界限,意味着《豺》由外部通往内心,Zoom In,蒙太奇,以及阴影,烛光。自然主义空间在表现主义中被扭曲,我们无法看到画家的画作或日记中所写,以及那场木偶戏,但我们能够分享他的梦魇:童年阴影与负罪感,对女性身体的想象(注意在第一段落中,Veronica首先进入视野的是她的下半身)。在伯格曼的黑白世界中,它们总是过度曝光的负片白色。 |

|

“我创作中没有不言而喻的东西,只有冲动和欲望…”等一分钟流逝,诡异的视线剪辑,强烈的调度痕迹,被放大的交谈声,影片充满虚假的快感。45分钟时间轴正中间出现标题。无声高调的回忆进入前有一个急促的推镜。当界限被逾越镜子被打破,影像(声画)失效,恐惧重现。伯格曼对女性的态度很复杂纠结。 |

|

8373 |

|

神之手,梦之作。纯正当代恐怖片音效领先时代。冯西多演技爆发,这样埃贡席勒式的高个条感儿一演神经病简直魅力无法挡。妻子痛苦自问“是错在爱太多还是爱不够”令人无比唏嘘 |

|

伯格曼的[豺狼时刻]不是梦魇,而是失眠折磨中的焦虑,混合了艺术上的折磨、旧情与婚姻中的罪孽感、和对他的观众、买家和评论人的敌意。尽管表现主义的超现实恐怖段落令人毛骨悚然,但最终作品让人觉得缺乏结构。显然他没与艺术外的生活取得和解,甚至不认为爱情是良药,这让深受桑爷影响的我情何以堪。 |

|

第二个伯格曼。配乐好猛。总是有小孩在里面。很喜欢女主给超cu。叙事很有意思但是核心思想怎么总是那一套啊。有些镜头停留过短有些又过长。 |

|

1,影片中期才出片名。2,晚宴时人物面部特写的快摇镜头。 |

|

一个女人如果长久地和她爱的男人相处,学习按他的方式思考,是不是就会变得象他?那么如果我不爱他,不象他,是不是可以更好地保护他?但如果我不象他,是不是因为我爱他爱得不够,(不如我想象得那么多) 所以我才这么妒忌? |

|

为了演员们的小眼神儿和那震撼死人的三场戏,就不得不给五星了。诡异、荒诞、扭曲,伯格曼你到日本拍恐怖片毫无压力好吗! |

|

真.恐怖片。惜結構零碎。然剪接炫,初入城堡晚宴繞圈交錯對話鏡頭很喜歡,也喜歡人偶劇及對《魔笛》中Papageno的詮釋。不確定到底喜不喜歡出現的烏鴉與大量鴿子,感覺看到很多其他作品的影子。 男主為啥叫約翰伯格啦,瞬間穿越到攝影世界。 |

|

记2018SIFF第一天:晚场电影略困,伯格曼的慢热依旧,看的有些吃力。 |

|

最恐怖的是身临其境,在现实,在梦境,或者在分不清现实和梦境的时空。 |

|

丈夫说妻子是一个完整的人,拥有完整的理性和完整的感性,这样的人对世界很重要,妻子非常开心;后来从日记里发现丈夫之前有一个情人,写道从她身上真正意识到了圣经里写的男人女人本是一体。 |

|

nb |

|

1.0

曾经

夜晚使我失眠

现在

大师片伴我入睡 |

|

嗐,当艺术家可太危险了,不是吗? |

|

理解不了 |

|

他在日记里把自己和前任视作圣经里结合成一个完整生命体的男人和女人 又对alma说你很棒棒因为你已经是一个完整的人 一直被蒙在鼓里的alma如梦初醒 她的神情是那么受伤 但我真的忍不住笑出来 约翰 好一个逻辑鬼才。他彬彬有礼 但从不推心置腹 他并不因为画家身份而自视甚高 但血液里的艺术细胞使他始终无法把心交给贤惠却庸常的alma 无法安身于简朴的日常生活 可怜的女人奋力追逐 直到被对方开枪射伤都不愿相信自己所做的努力其实都是徒劳。hour of the wolf是夜的最深处 也指人性的至暗时刻 有意思的是 在约翰过失杀人的片段里 画面被曝光得非常厉害 why? 伯格曼曾这样描述自己 我的噩梦总是沉浸于阳光之中 无尽的蓝天令我恐惧 仿佛那就是末日 |

|

几年前完全看不懂,几年后二刷还是如此晦涩,只好通过说明书来理解。来自卡夫卡《城堡》的梦境意向,一个艺术家的瓶颈期内心深处的挣扎,既是对未来的焦虑,也是对过往父权阴影笼罩下的恐惧。多处静态深焦构图刻意拉出景深空间,但太多的跳切让承接镜头变得随意零碎:不仅是人物的,甚至是空间情境的转变,乃至变焦距,随意切换景别,近中特无端切换,即使是同样的超现实主义手法布努埃尔都没这么晦涩,——我甚至认为这是具有后现代性的。伯格曼的唯一一部恐怖片,我认为更多的是一种实验性尝试。8 |

|

吞下一粒伯格曼睡得香。 |

|

“One thing more: They want to destroy us.”In Swedish and Finnish folk religion it is the hour when most people die and are born. |

|

4夢境中的Bergman對你說:Now is when nightmares come to us.你來到這裡,朋友都變成了幽靈,他們與你共處同一空間,呼吸著同一份的空氣。你會隨時隨地感受到死亡的恐懼,即便是一頓盛宴都無法化解你心中的疑慮。伴隨著音樂,你張開了雙臂,準備即刻擁抱大地,并高喊:It's only jealous,Plz go away! |

|

没有看懂 |

|

狼的时刻,是人死去,婴儿出生的时刻 |

|

A Love Story..... |

|

光影太经典,竟然在伯格曼这里看到了新浪潮的影子,不是讨厌戈达尔吗哈哈哈……真香 |

|

镜头摄影极具创造力 |

|

看伯格曼如何折磨上影节观众,带劲。 |

|

啊真是太好了。要与犹在镜中一争高下 |

|

@2022-10-11 08:34:55 |

|

重看中(巴里林登和我杀了我妈妈没心情看完)这片似乎被中国观众低估了不少。 |

|

伯格曼式心理惊悚片,虽然并不吓人,但细思极恐,将画家内心的恐惧梦魇具象化。第一次见冯叙多夫演如此复杂邪性病态又妖艳的角色(以往很多都是神性正气甚至平民小人物似的人物),丽芙乌曼如常的直怼镜头特写为结尾关于夫妻关系的独白做铺垫,整个片子后半段诡谲多怪,告诉我们人不要独自在岛上生活,陷入艺术灵感的怪圈,否则陷入精神疾病无法摆脱 |

|

最富文艺气的惊悚片 |

|

艺术家的自我解剖和自我毁灭。厉害的镜头和构图 |

![豆瓣评分]() 8.0 (4493票)

8.0 (4493票)

![IMDB评分]() 7.5 (23,385票)

7.5 (23,385票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![TMDB评分]() 7.50 (热度:5.47)

7.50 (热度:5.47)