|

Eva太美了,配乐太美了,and这是我加入亿万同人字幕组翻译的第一部作品。 |

|

七十年代法國意大利德國還在情色B級片裡夾帶lesbian sex吸引眼球,荷蘭已經開始探索真的lesbian queer film了。 |

|

笑死我了,“女同性恋是一种时尚的流行病,也是女性独立的必经之路。” |

|

最后,她找到自我了吗? |

|

伊娃一开口就觉得声音很熟悉,肯定是看过她演的电影,不过一时想不起来,后来感觉可能是Maria Schneider,可是后来遇到农场的女人,才发现那个才是Maria Schneider,查了豆瓣才知道伊娃是Monique van de Ven,土耳其狂欢的女主,的确是看过的,声音很有辨识度 |

|

伊娃这样的女人,在经历着寻求自我要求自由平等权利的渴望和传统家庭带来的难以割舍的牵绊。结尾站在车站,哪儿也去不了,这种困境,仿佛穿越了几十年,依旧在折磨着女性。 |

|

Nouchka第二部长片,看着技法已经比Debut成熟很多,处女作里对social taboo的细腻描写在这部里刻画得更立体。Eve以“母亲”的形象初登场,其后剧情围绕的是她作为“女性”在不同身份间的挣扎,直到随着她本人讲述的亚当夏娃而回归到“女性”的定义(PS:此处儿子在偷尝一口“禁果”后将其丢进水里的行为剪接上赤身裸体的“伊甸园”画面不得不说很妙了)最终在车站停留的即便仍是“母亲”角色呈现的矛盾状态,Eve却已是完成了自我解放的“女性”象征。导演了不起! |

|

真实改编 |

|

七十年代的电影已经拍到了这个程度,近几十年除了清晰度变高了真的进步缓慢… 甚至电影里面讨论的几大主题在当下仍然无解 |

|

视听系统更接近TV剧集而非电影,录音听起来不像同期声而像后期配音,有一点出戏。

本片是一部由女性创作者主导的女性主义作品,有高纯度的女性视角,男凝含量极低,女性身体的裸露镜头很自由、舒展,绝非同期为迎合欧洲女权运动而拍出来的对女权、女同进行猎奇的窥探的影片。

以现在的目光看,本片中对女性自我认同的探讨方式还带着一些生涩,但议题与观点表达很超前,与2020年代的女性主义思潮仍然完美契合。

-在伊娃客厅里的那次集会很像某种母系社会的雏形。 |

|

这居然是50年前的电影:女同性恋,女权,合作社。这就是La Corbeille。 |

|

半个世纪后,我们依然(更)拍不出这样的电影 |

|

就这个题材,这个立意,这个拍摄年代都可以无条件满分推荐!2022了,我们内娱还在上演保二争三围绕家庭打转的戏码呢…… |

|

70年代的女性,母亲,女同性恋,离婚的女人,女权主义,合作社。自由,浪漫,如水般舒展。 |

|

最直的Sonja反而gaydar最灵敏,看来人的弯直是此消彼长的 |

|

79年荷兰拍的片子,主题拿到现在来拍也完全不过时,问题是我们居然到现在也没办法拍摄这样题材的片子。 |

|

虽然但是(feminist cliche),就是很好玩 |

|

丈夫吹灭蜡烛大喊I love you的时候笑飞了站起来鼓掌 |

|

三星半。展现一位女同身份年轻母亲的情感困境。当伊娃走出传统家庭,摆脱丈夫用爱包装的管控和经济“施舍”时、当她审视内心,向丈夫坦承自己爱上同性时,她是有勇气的,也尊重自己真实的欲望,她发现了为家庭付出之外的自我自在的生活空间。她的欣喜仿佛新生,向着她的爱情进发时却不得不考虑作为母亲的责任:孩子的成长条件和环境、孩子的抚养权,都是非常现实的棘手问题,生活艰辛远不是只有爱情可以解决的。开弓没有回头箭,在列车前徘徊不定的伊娃,走出第一步就必须面对新的挑战。 |

|

还是七八十年代那些人懂人,还是女人更懂女人,迷人的一塌糊涂 |

|

“女同性恋是种流行病,也是女性独立的必经之路。” “你是拉拉,你不是女人了!” 看把男的吓得。 |

|

很难得看到这样温和柔软的片子,虽不似卡罗尔那般戏剧化,却在七十年代的朦胧之美里藏着最自由的女性力量。

一个女性,遇到了更爱的人,于是遵从内心去探索自由;但同时她也很爱自己的孩子,她愿意也乐于承担一个为人母亲的责任,即便这意味着她只能用信件去维持爱情。有些无奈的真实。

女导演。女性的创作和表达就是女性最独特的地方。音乐好美好美哦。 |

|

3.5 Pride Month D3 second wave时期的女性题材影片,似乎有着共同的母题——家庭主妇的欲望觉醒。或许在感情线的发展上处理有所不足,但导演的视角和探讨问题的深度是可圈可点的,既反映了现实状况,也展现了对可能性的想象力。喜欢影片色调。 |

|

荷兰79年的《出走的决心》。影片的开头非常唯美,夜色幽蓝的房间,浓郁的萨克斯配乐,寂寞的女人熨衣服,喝牛奶,在房子里走来走去,略被美化的困顿,这与结尾的最后一镜形成的鲜明的对比。我很喜欢这部电影并没有单纯的处理为纯粹的同性恋爱情电影,当然其中一个客观原因是爱情的另一方演得不好,戏份很少。它直接表现了一名普通主妇的觉醒,她对于所需要的无论是情欲还是权利的思考和确认。在影片中她也曾组织女性邻居的聚会,试图讨论轮流带孩子和做饭的问题,这种社群式的生活方式在《好东西》里也有呈现。她在最后关于孩子监护权的官司强调,她的性取向并没有妨碍她的母性能力,还有导演对于她和伴侣带孩子的展现,完全展现了母系家庭是一个开放的系统,这部电影并不惊心动魄,但它一点一点说了许多真正值得思考的问题。 |

|

姐妹们一起唱歌,劳作,合作社的美好仿佛莱斯博斯岛。满嘴责任但只会把责任转嫁给女人的丈夫典中典 |

|

站在伊娃的立场上,好在她最后是在尝试寻找真正的自己 |

|

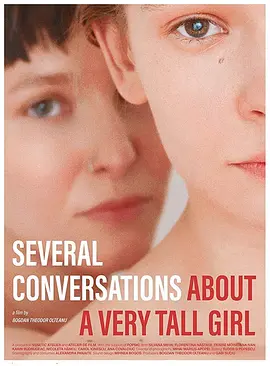

本片根据真实事件改编。有两个孩子的年轻妈妈伊娃(莫妮卡·梵·德·冯 Monique van de Ven 饰),与丈夫阿德相敬如宾,一家四口生活幸福,其乐融融。直到有一天,阿德为犒劳辛苦工作的妻子,让伊娃和闺蜜一起到法国度假,在那里,伊娃遇到了住在农庄的女同性恋者莉莉安(玛丽亚·施耐德 Maria Schneider 饰),从此,一场感人的拉拉之恋拉开了帷幕...... |

|

努赫卡范布拉克尔的女性三部曲,有别于同类题材的男性视角,发掘了更多的可能性和探索,在当时的年代背景下颇具先锋意义

|

|

覺得老酷兒電影很有意思,在酷兒敘事還是背主流的存在時,裡面的討論和表達比現在被格式化之後要生澀但有意思的多 |

|

影片不光描绘了全心全意照顾家庭而没有自己生活的家庭主妇,是如何逐渐敞开心扉,发现自己的真正欲望的,而且更展现了开放如荷兰的国家,在70年代仍然对同性养育儿女的偏见。结尾更是点睛之笔,Eve在爱情和儿女之间无法做出选择了。 |

|

这片放在现在探讨也不过时。伊娃这样的女人到底要什么呢?又一个娜拉出走的故事,这一次“娜拉”不仅离开了家庭还爱上了女人,然后呢?两个女人的生活会是什么样的,是模拟异性恋家庭模式?还是加入资本创造的商品社会?抑或与莉莉安一起毅然走向似乌托邦的人权合作社……。片子中呈现70年代法国左翼青年探索合作社(社群) 的可能性,里面提到生态女性主义的部分观点。让我笑出声的是伊娃老公戏谑地说着 “…现如今搞女同性恋是一件时尚的事儿,也是女性走向独立的必经之路” ,反应现实了,劝已婚女不要出来玩女人,对比来看伊娃比这群已婚女强百倍了,人类也不知道自己最终会去哪?重要的是勇敢地迈出步伐… |

|

第二波女权主义运动正发生 |

|

女权,女同,合作社,不吃肉,荷兰比我们领先100年。 |

|

3.5 |

|

三星 |

|

Een Vrouw als Eva (1979) 1080p [NL],艺术之美 |

|

歌好好听啊那首有力量的像水滴石穿一样的歌曲是丽莲的一切象征符号看她们的公社农场仿佛看到了大理很多影子这也是为什么女主会被吸引她在城里的生活孩子家庭老公亲戚都并不能让她真正快乐她在思考自己到底需要什么样的生活对于老公那套我工作有多难多累我挣的钱都给你花下一秒又变成我的车我的房子这种论调真是让人不齿几百年了都是这样不让女性去工作完了说自己养家好笑女主想要摆脱这样的生活母亲节躺在床上被送上一杯茶还说啥都不用做就已经是最大的恩赐了这可太厉害了生俩孩子连出门都只能得到片刻喘息的幸福生活还被称为是恩赐幸福知足可去他的吧这日子谁爱过谁过公社里她们互相帮助带孩子大家一起劳作早起女权主义发展也是绕不开女同性恋女权的虽然说女权与否不能和性挂钩但是进入婚姻必然是被男权父权压榨剥削的一环如果不能逃离恋爱那选择女性吧 |

|

【24/005】伊娃这样敢做敢爱的女人,放到哪个年代都是值得颂扬的。七十年代的荷兰就已经盛行的女权运动,议题讲到今天仍然没有答案。如果说第一场判决给母亲是同情,那第二场将孩子判给再婚的父亲,则将所有前功尽废。当艾德听到伊娃爱的是一个女人时的如释重负,我就知道平权路上道阻且长。以为会是离家出走成功的娜拉,结局却是在火车站停留。我什么也不强求,只希望我哭的时候,身边有个人能够陪着,That's all |

|

电影还women like Eva 以公道。 |

|

全女空间的舒适感太令人向往了 |

|

Kleinn譯校-7/伊娃是晶瑩剔透的优雅美人,捲髮像啤酒花的滾浪,你提到她就會想到城市、摩登家庭和雪肤红唇。她的性格从起初的單薄(習慣了相夫教子、勞碌操持家務,反而在旅行頭幾天無法適應一下鬆弛的清閒),直到遇見另一個屬於自然、從外貌上便體現出原始生命力的野生女孩。這些同理念的人一起建構了共產合作社,對他們而言直視慾望是再正常不過的行為。我有些迷惑的是,伊娃被她吸引究竟是因為被發掘了在異性戀之外的可能,解放式啟蒙,還是想體驗另一種生活,以此反叛自己以往默認的成規?丈夫也不壞,但結尾狡詐地補了一刀,妻子沒了就和妻子好友結婚,彌補缺失的「免費家庭內部勞動力」,再次驗證婚契是保障功能而非實現幸福的前提。所以前面讓伊娃好好休息不過也就是免得讓她操勞過度罷了哈哈。畫面很美,身臨其境去荷蘭逛了一圈。 |

|

两个女人生活在一起,简直妙不可言 |

|

1979年的电影,太超前了 |

|

1979年的荷兰电影女性电影好先锋超前,片中提到的议题,2024年了感觉没咋解决和进步。荷兰女性都好坦诚,不隐瞒不逃避不欺骗,反衬的男性好虚伪,还以爱之名强加给女性母职妻职。 |

|

她们好勇敢 |

|

zhei法国人看上去性格好差不ok… |

|

竟然冷门到没有评分。eva从毫无自我意识的家庭主妇到追求独立自主的转折点没有很好地呈现出来,感觉突兀。在追求的过程中她完全放飞自我几乎不顾及孩子也不顾念丈夫对她的关怀,令我很难在她失去两个孩子抚养权痛哭时去同情她。痛哭场景时我的心冰冷极了。eva抛下孩子跑去法国,让我想起了廊桥遗梦。我们是怎样的人,就为怎样的同类怎样的故事流泪是吧?那个时代的女性运动真是热火朝天啊,那一代人也都老了吧。ps. liliane只爱她不爱孩子,满有别于其他很多同性类型片,令人悲伤,却也是现实。 |

|

cineville 237 @DeUitkijk 荷兰语/英语/法语英字 有点caricature。我喜欢的一点是Liliane很清楚爱Eva不代表爱她的孩子 |

|

没有登上的列车,之后无尽茫然,很像《旺达》 |

|

其实放在现在也是足够前卫的,和desert hearts互相补充 |

![豆瓣评分]() 7.8 (417票)

7.8 (417票)

![IMDB评分]() 6.2 (523票)

6.2 (523票)![TMDB评分]() 4.60 (热度:1.67)

4.60 (热度:1.67)