|

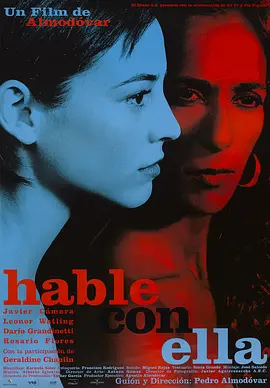

港译片名叫《罗丹的情人》,完全与影片本身背道而驰。 |

|

看到评论里说:“女人的悲哀往往在于,如果她深爱一个抽象的东西,学术或者艺术,就必须落实到某个具体的男人身上才行。”我竟然能认同这一点。长达近三个小时去感受阿佳妮所演绎出的这样一个拥有旷世才华的炽热生命慢慢熄灭直至成为灰烬的绝望感。 |

|

卡米耶,33岁的阿佳妮,我见过太多的蓝色,魂断威尼斯之蓝,基耶斯洛夫斯基之蓝,维姆·文德斯之蓝,德里克·贾曼之蓝,绝望之蓝,明净之蓝,孤寂之蓝……蓝色是拒绝融化的冰,蓝色是正在燃烧的火焰,我更喜欢此片阿佳妮的癫狂之蓝,哀求之蓝,反复咀嚼之蓝,在疯人院慢慢老去的枯萎和干涸之蓝。 |

|

那个有蓝色湖泊般双眸的女子,当她在楼下大声叫喊他的名字,而他痛苦,几乎默默承受一切,我只是无法明白,到底是爱艰难些,还是承受爱艰难些。 |

|

若爱得深,会不能平衡;为情困,折磨了灵魂.... |

|

一见罗丹误终身 |

|

王尔德说,人自杀的方法有两百多种,其中一种,就是和艺术家恋爱。 |

|

当年特意不敢选罗丹和卡密尔的课题来做,选了蒙克的。结果到底都是差不多,一段情一辈子纠缠不清的类型。太投入,太孤注一掷,但什么样的人总会遇到什么样的致命的人吧。谁以为谁能逃脱得出命运? |

|

卡密尔是一个我仰慕的传说中的法国女雕塑家,阿佳尼是一个我仰慕的传说中的法国女演员。 |

|

阿佳妮很美,故事很心碎 |

|

阿佳妮把卡蜜儿的癫狂和绝望乃至深情都演绎到了极点,却仍然令人心疼。无论后人如何评论她,我却认为能够把自己毁于一旦,投身到爱的绝境,不给自己留下退路,这已是一桩绝美的悲剧。 |

|

驾驭不了爱情的最终成了卡密儿,而驾驭得了爱情的最终成了伍尔芙,依附于爱情的女人最终也只得个悲情的下场,落为谈资。 |

|

一刀刀刻下去的岂止是欲望,刻下去的是一段在别处的生命是所有的隐忍和悲痛啊。能够把自己毁于一旦,投身到爱的绝境本就是个悲剧。静静的结尾如同Camille 的遗言“余下的仅仅是缄默而已”一样。She is nothing at the end but a mistress of Rodin. 唉 |

|

导演太残忍了,连电影名都叫【罗丹的情人】。她被剥夺肉体、被剥夺情感、被剥夺创造、被剥夺了她的名字。 |

|

【观影1000部纪念】经典艺术传记片,阿佳妮凭本片加冕柏林与凯撒双影后,第2次提名奥斯卡。①布景,服装和雕塑精美绝伦,颇得古典神韵;②Gabriel Yared的配乐+德彪西,舒伯特的古典乐,赞极;③交缠着空虚的三位一体 | 她最后竟是一场空 | 卡蜜尔被时代与偏见葬送,叹惋;④如诗般的流动镜头。(9.5/10) |

|

这么油菜花的姑娘被毁了。。。被自己毁了。。。感情上完全可以理解她。。但是真的好惋惜~~阿佳妮年轻的时候真的好萌有木有~~~以前知道她的传奇,但是看了之后好难过。。真的很悲剧。。爱情叫人痴狂,艺术叫人癫狂,两个加在一起,人不疯狂都难了。。。 |

|

唯一的缺点就在于,“罗丹的情人”这个译名。Camille并不属于任何人,这样的片名仿佛是对她抗争一生的侮辱。06.25.2019更新,豆瓣把片名改了,真棒! |

|

少有的几部先看过书后去看的电影。与罗丹的爱情,消耗并完全摧毁了卡米耶,同行是冤家……我不能完全地离群索居,必须有人来阻止我,在我变疯以前…… |

|

“我们是旷野里的一对幽魂” |

|

素白衣裙傲立两座亚当之间的她,身囚罗丹掌中,盐样雪花磨蚀石膏躯壳飘散光阴缝隙,一根紧紧攥握,化为齑粉的肋骨。我的名字是卡密儿·克劳岱尔——女性艺术家的独立宣言被消解为雄性墙垣封锁的跌撞呐喊,片名脚注如附骨烙印,「情人」奇情邂逅抹煞了「天才」灵魂棱面。罗丹打磨璞玉独揽光华,当玉石不再满足折射辉映匠人容貌时,爱欲揉塑泥胚,血泪刻入玛瑙,半生徒劳换来一声媲美男性的承认,抹除名姓与创造,美誉即诅咒。阿佳妮情痴殉道的演出将卡密儿少女到老妪的疯魔传奇浓缩三小时光影天地,罗丹形象是狂焰般激情映衬下浅白空洞的粗糙造像。永恒无尽之爱把痛苦悉数献祭给空虚交缠的三座化身,倾注毕生冥思与才情,向着一把无底银壶昼以继夜浇灌。上帝无法予我平静,只有时间的监狱与漫长的沉默悦纳死亡赠礼,旷野游魂杀死温柔梦乡,随后自决风中。 |

|

最悔的是曾与你一同雕刻,最怕的是重蹈覆辙。最恨分开以后,时间在你身上热闹流动,却在我这再没走过。后来我把自己锁进斗室,以为只要雕出伟大的作品,你总有一天会回头看我。十七岁那年马车里错乱的吻,终于视若仇寇。我伏在泥土里,我砸碎所有石膏,我雕了三个自己。我如一座孤岛,原来你从未靠岸。 |

|

阿佳妮太美了,虽然剧情有点无聊 |

|

看吧,文艺青年都是臭流氓 |

|

#重看#犹记初看时为之写的一首生硬拙劣小诗,而今重温那历历的心痛却几乎消失了,时间洗练最终都要这样,正如卡密儿与罗丹的终生纠葛,唯有死亡才能平息。将血肉情感铸进泥胎石塑,将刻骨爱恨凿进相思的灰烬,声声泣血;天才的火焰是自毁的因子,因同类趋光之爱捆绑,因过于相似(或相悖)的艺术体质而互斥反目,爱是双刃剑,是燃烧的明亮光斑,男性与女性在爱情中的取舍决定出路。阿佳妮再次出演魔怔,片中提及雨果之国葬,与《阿黛尔·雨果》形成互文。 |

|

影片过于细碎、跳跃,缺乏真正有力量的场景。对卡蜜尔和罗丹的描写都停留在很表面的层面,纠缠于情爱关系,却没能揭示艺术家的独特:他们从情欲中得到的力量,他们的痛苦与孤独——如同片中的雕像只是背景一样。阿佳妮在片中有时真像苏菲玛索,纵然她演技出色,却没能塑造出一个了不起的女性艺术家。德帕迪约更是无从施展演技,罗丹的形象肤浅单薄——两人结尾处一段吵架戏简直狗血!导演之前一直是摄影师,执导功力实在乏善可陈。BTW,本片完全应该直译为《卡蜜尔·克劳黛》而不是《罗丹的情人》! |

|

卡米尔在与罗丹那次冲突中的抨击罗丹:“领导三个工作室、好多承揽委托,不去捏泥团而去搞社交,因为你的作品只需拼凑,在最后你摸几下就大功告成。同样是艺术家,我拒绝这一套使你感到惊讶?”话说这难道是“成功”的宿命? |

|

“我希望我从不认识你”当卡蜜儿对罗丹说出这句话时,曾经深刻而狂热的爱仿佛成了她生命中最痛苦的记忆。她生命最后数十年孤独地在收容所度过。对艺术与爱情炽热的激情将她燃烧得满身伤痕。阿佳妮再次奉献了令人心痛的演出。最后她被送往精神病院时她孤绝的眼神,独白中低沉的声音,我的心都碎掉了... |

|

如何在世上生存并创造?Camille的父亲让人印象深刻,对女儿事业(天赋)的支持,对其私生活的隐忍不语(虽然是违背他价值观的)。但对女儿抱有如此大的期冀和爱意,要求其自我创造与实现,这种对成就的渴望、他人评判的在意也许亦是一种戕害吧。创造的目的并非留下名字,而应是以灵魂雕刻孤独。 |

|

Adjani的疯狂眼神 |

|

艺术家总是有个性的,女艺术家更是有不被人认可的性格,卡蜜儿与罗丹,不知道谁成就了谁,或者谁缺一不可,反正伟大铸就了悲剧,我们只能扼腕叹息,对英年早逝或者对爱恨情仇——还有那解不开的愛 |

|

她已是如此不幸,死后作品才为人重视,可又该多么悲哀,她留存的作品最终陈列在了罗丹博物馆,那些对罗丹恨意和爱都纠缠在雕塑里,可惜那些拍照的游客里很少有人懂得吧。 |

|

“她对着雕塑自语:’罗丹罗丹,我就是那个老妇人,不过不是她的身躯,而那年龄增长中的少女也是我,而那男人,也是我,不是你。我将我所有粗暴的个性赋予了他,他将我的虚空给我作为交换,就这样,一共有三个我,虚空的三位一体。‘ ” |

|

天才少女毁灭记 大爱阿佳妮 |

|

这才是被侮辱的与被损害的。

看到后面我想:我要是卡蜜尔就把所有作品都毁掉,这世界根本不配拥有她的作品。

果然,下个镜头她就对自己的雕塑抡起锤子。

#作为一个知道自己不是天才但特别珍惜有才华的人,其实看罗丹倒还好(反正不看电影也知道他过分了),倒是无法原谅卡蜜尔的弟弟#

与其说看才华和爱情如何毁掉卡蜜尔,又何尝不是在看社会和规则如何毁掉了卡蜜尔弟弟保罗呢# |

|

她想逃离罗丹的控制而重拾艺术家的自信,但这个才华横溢的女艺术家象世界大多数女人一样无法逃离爱情的魔力,无以自救。她渴求超越罗丹以期寻回那失去多年的自我,但却抵抗不了以罗丹为主导的男权社会,更致命的是,十几年的爱情经验使她的内心极度惊恐,没有坚定的信念。没有力量的内心,打不赢别人, |

|

阿佳妮好漂亮。。。对艺术类传记片不来电 |

|

中文译名《罗丹的情人》真是对电影最大的嘲讽。@上影节20190618上海影城巨幕厅 |

|

阿佳妮和德帕迪约擦出火花 |

|

稀罕这个女人在影片和生活对待感情的态度 |

|

天才少女被人为扼杀的破碎灵魂 |

|

当成文艺片儿看吧根本没有思想深度,当成传记剧情片儿看吧又太虐,安慰自己只是个消遣吧却居然有三个小时,质而言之就是各种意义上的不值。 |

|

实在有点闷... |

|

「我只能通过自己才能成为自己。」

结尾毁灭雕像的段落,很像伯恩哈德的主人公。除了我自己,所有人都是我的敌人。他们活在这个世界的目的就是为了摧毁我。完成我的作品的唯一方式就是消灭它们。 |

|

爱极必反,但爱又的确如此。雕塑是一种狠毒的艺术,一刀一刀,一锤一锤,是很伤人的。 |

|

!!! |

|

真TM的长 |

![张春[阿卡纳]](https://img9.doubanio.com/icon/up1596469-14.jpg)

|

痛恨这个译名 |

|

杰拉尔•德帕迪约没有罗丹范儿,没办法太有喜感

其实挺好看的,但还是睡过去两次 |

|

天才也是Curse,罗丹不是男人。 |

|

152mins;读现代艺术史看到罗丹一节和克劳岱尔一节;有机会重看吧; |

![豆瓣评分]() 8.2 (31511票)

8.2 (31511票)

![IMDB评分]() 7.3 (7,691票)

7.3 (7,691票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 89%

烂番茄: 89%![TMDB评分]() 6.80 (热度:7.76)

6.80 (热度:7.76)