|

至少莫娜不抱怨,不伪善,也从不会在别人身上期望些什么。 |

|

Mona从海边裸着身子走来,那时的她是干净的,她一共走了十三步,每一步中间都遇到不同的人,他们对Mona“专属而排他的自由流浪”有不同的看法,或不解,或羡慕,或同情,或嫉妒。Mona一步步的变脏了,从大学教师嘴里的恶臭慢慢变成一身紫色的泥浆,当她来到宿命结局的寒冷地坑时,已是无路可去。 |

|

“她流浪之是为了自由本身”,瓦尔达像拍纪录片一样拍剧情片,使用大量真实环境中的非职业演员,情绪性移动长镜和对特写的谨慎使用是主要视听特色。摄影和用光都很讲究。叙事结构类似《公民凯恩》,打破第四堵墙:剧中人物面对镜头/观众谈话,瓦尔达所谓的“引用”。而主演精湛的演技来自她的“在场” |

|

这追逐自由的流浪本身就是一种禁锢。我们都带着镣铐。 |

|

瓦尔达的杰作,年轻的瓦尔达在叙事调度和导演上的功力力透纸背,不愧骑手一名。暂不说这部片子的社会性现实性,瓦尔达用“听说”的方法补充流浪女周围的故事线索使得这个故事就好像《俄狄浦斯王》被传唱,而流浪女之死也如俄狄浦斯本身,切身拥抱了致死的宿命,所以我们应该责怪那个绊倒女孩的土丘吗? |

|

好处是看完过后的两个小时里,你变得不在乎自己身上穿了什么,说话肆无忌惮。电影根本就是催眠的最好手段,走出影院后主角们会在你体内短暂存活一阵子。于是你只好不断走进电影院去搞点催眠,过点别人的日子。 |

|

孤独就是无需解释自己的行为,孤独就是沉默至死。 |

|

不用试图理解他人的生活,那没有意义,也不会有答案。非常漂亮又合适的摄影和音乐 |

|

瓦尔达的切入点永远是现实,但她的长处却是虚构,这部现实主义力作则处在二者中间的张力地带。她看似很纪录片式的拍法却暗自彰显着故事的虚拟性:所有关于莫娜生前的画面都是虚构的。现实里与她交错的人都在讲着她的故事,把她造进了自己的叙事体里;而电影则通过虚构的力量给自由流浪的莫娜以完全自主自由存在的权利。一方面镜头正如电影里其他人物一样漫不经心地扫过她的身体,另一方面又特写着她逐步由自由堕入困苦的全过程。最终当她终于死去的时候,虚拟的故事里迸发出了无尽的现实主义力量。 |

|

朋友说,Mona倒在沟渠里,是因为那里刚烧过火,很温暖。从大海走向焦土,飘荡的一生。 |

|

她就像一阵强劲的海风,带着一身咸湿迅猛来袭,瞬间扫得万物凌乱,当人们惶然回神,忙着收拾残局,边对她的威力惊叹不已议论纷纷的时候,她早在某个无名的时空里,消失了。——— 《天涯沦落女》尤伦斯 2011.8.19。 女主才18岁,赞! |

|

这个。比较重。会想成为这样的人。然后嘲笑这样的人。然后鄙视这样的人。一切都是因为成不了这种人。但是她最后哭了。临死前她哭了。这一点挥之不去啊。挥之不去。为什么哭了呢?为什么?自己选择的生活。为什么?the loneliness eat them up.死亡并不就是答案。虽然死亡不需要理由。 |

|

9/10。物质富足和精神自由不可能平衡的悲剧,牧羊哲学硕士更多为工作无法将所谓心灵解放做到极致,小偷和吸毒者的恶行也点缀了莫娜的自我追求,瓦尔达不仅赋予了莫娜这一形象真实性的指导(坏掉的长筒靴和毛毯、粗俗言语和爱抽劣烟),难得可贵地是不一味抨击男性,包括善良却无法给予工作的修枝人,树林里强暴莫娜和电话亭外假扮成树人用泥巴袭击莫娜的加害者,被委托寻找莫娜的农艺家因为厌恶选择无视莫娜,伪善地给姨妈送来鲜花却想着占有宅子,形形色色的男性都得到了客观的尊重,莫娜自身的缺点也伤害了想救助她的人,获取的零钱不是买面包就是投进电唱机的堕落态度过于固执作死,一边紧闭大门一边说为你敞开的修道院妈妈也是冷漠的一份子;开篇运镜从远景沙石地推进捡葡萄枝的农民,画面转向躺在沟里的莫娜,为人物行为提供了厚重冰冷的环境特征。 |

|

有时她像大哲一样讥笑世俗社会,有时却像个废人一样百无一能——她永远“在路上”,各种各样的人从她身边经过,但她不会停下,流浪就是她存在的全部意义。

瓦尔达并没有告诉观众她为何沦落天涯,只是看着她流浪,但与过客相比,她的绝对自由似乎成了一个囚笼,让她无法逃脱——这不也是我们的困境吗? |

|

不是因为有这样的结局就叫悲剧了,和任何一种被选择的人生之路一样,不过就是生活的一种状态,子非鱼安知鱼之乐,她活的率性坦荡,并不以为苦;不是定居一地有规律的生活就不叫漂泊了,不管是富贵荣华还是清贫交加,每个人事实上都在天涯沦落,和她并无本质不同 | #SIFF27# 百美汇嘉里中心重看,修复拷贝质量是好可是又觉得好到颠沛流离的她皮肤依然白皙如玉又觉得是份缺憾;自由与孤独在她的世界是一回事,一旦有人想邀她留下她必义无反顾的离开——“在路上的香槟更好喝”,她究竟何以如此呢,接近纪录片的白描与“访谈”,细看之下剧情仍然是非常细致呼应的 |

|

1985威尼斯金狮奖。纯粹的流浪者,永远在路上的女子,宁可短暂而自由地活,也不愿融入体制的规训中。瓦尔达用伪纪录片的方式和[公民凯恩]剥洋葱式的多视角访谈来拼凑出这位流浪女的生活碎片,并时而将她置于画框边缘。最终,我们并无法真正了解到女主角的内心世界,她更像是一位追求纯粹自由的行动者的化身,虽不能时刻让观者共情接受,但却不断地逼问着虚伪与庞大的社会网罗。在闪回叙事中,角色常常打破第四堵墙,进一步强化了影片的间离效果。引人反思,而非使人认同,是典型的新浪潮影像策略。(8.5/10) |

|

瓦尔达钟情回顾、脸庞、村庄、树枝,是调皮的电台司令,被电影耽误的DJ。

种土豆的哲学硕士、研究树木的教授都憧憬以自由孤独对抗庸常,最终又无法忍受沦落女。退出社会、堕落的懒人即病树,会被锯掉。 |

|

选择绝对而彻底的自由,绝对而彻底的孤独,绝对而彻底的在路上。纪录片般的镜头凝视莫娜,莫娜的行走串联起小镇众人,众人再直面镜头道出世俗的眼光,这眼光中又凝结着个体性与社会性的两端,形式太妙了。莫娜对人的社会性反抗得越彻底,越显示出所有人类个体被社会规则绑架得多彻底。整个物种都遵从唯一的价值观,你必须工作,必须体面,去换面包,否则即是堕落,终将走向消逝,这唯一的规则容不下任何一个人以异样的形式存在下去,但所有规则内的人却在嫌弃和否定她之后,又止不住地去羡慕这个决定永远不属于他们族群的天使。因为自由的灵魂过目难忘。 |

|

老太太为啥对讲述者的位置这么感兴趣呢?完全通过目击者来推动情节。纯粹的游荡者是对社会最尖锐也最冷漠的批判。活着,但拒绝一切暂时的救命稻草。这种不劳作的流浪在必然自我毁灭的同时,更让遇到她的人感到空洞、犹豫甚至内疚。这到底是消极的抵抗,还是自由? |

|

宿命论似的低音提琴主题,横移镜头的细碎片段,陌生人视角慢慢拼凑:绝对独立即绝对隔离,绝对自由即绝对孤独,绝对反骨即绝对反动,而绝对的遗世、孤绝与反动难以sustain则往往导向虚无或堕落。这和社群研究里的独狼高灭向现象相当一致。而瓦尔达在看似冷眼的旁观之下,也用路人对流浪女的态度慢慢拼出各自的心象与世相。两个看似示好的知识分子设定,基本也回应了存在主义的隔绝悖论。 |

|

你想上路了。生死,目的,目的地,都不重要,重要的是你想上路了。想走到一个没有恶臭的地方,也许那里就是天堂。 |

|

agnes varda,1985. 如果有一天在路上遇到了mona,你会给她搭个便车吗? |

|

无论与谁相处,她都是一副不受控制,也无所求——很难产生世俗社会里的利益关系,所以无论什么人她都不能相处长久;喜欢里边光线亮度略暗的摄影——反而凸显了主体;对着摄影机说话——其实是对观众说,果然不是《伦敦生活》的首创啊。“我不在乎,我不停地走。”可能是小清新色调鼻祖;所谓“宁愿要暴风雨中的自由,也不要和平安逸中的奴役”;冬天走在路上被绊倒后动弹不得,直接冻死,或是在温暖的病床上一天天被折磨死(一般都折磨两三个月吧)——哪种体面? |

|

在“听瓦尔达讲”里面San姨还说奶奶当时对她很粗暴,奶奶讲难道你想我亲吻你手上的水泡吗?当时的San姨只有18岁,已把坚强和孤独注入角色和自己的血液内,我现在所能想起的她的所有角色,都是我爱的那种。(还在上海的时候一个深夜购的票,也是第一次去深圳看电影,次日一大早起来去检查350,非常难忘的一天) |

|

是弱者,偏偏凌驾在自由之上,有时也会想象这种绝对的宿命发生在自己身上,或者说,很多时候都会想象要是自己能选择这种绝对的宿命,不必在乎什么,不必被什么在乎。其实这样的旅程哪里是自我放逐呢?明明就是凯旋。也许我加诸了许多近期的心情在这个人物身上,也许她又比我所想的还要走的更远,那是我无法企及的地方,那里是存有某种热切寄望的。现在,哪怕是倒叙,哪怕知道自己不存在这样的分身,我仍一遍遍这样幻想,天涯何方啊,天涯又何妨啊?别再骗自己了,再骗一下自己吧,天涯此处啊。 |

|

大约是我所亲眼目睹,SIFF史上最激烈频繁的一次出警实录,却也间接问答了我的长久疑虑:为何作为老祖母的瓦尔达,始终未能获得新浪五虎最低声誉的直观写照——瓦尔达从发轫之初,就抗拒观众,同主流体制大声宣战。就影片的后半段,你很难推想前半段的虚拟交错,浮光掠影。在挑战世俗成见的敏锐程度上,瓦尔达领先于99%的观众群体。 |

|

这才是随心所欲的最高境界,跟浪母的莫娜相比戈达尔的娜娜算个毛 |

|

影片并没有纠结于莫娜的前史,也没有试图从她的经历中伸展出任何“意义”。对于这样一个人,最好的总结可能就是指着她的尸体说:这个人死了,而我们对她一无所知。所以,那些路途中偶遇者的讲述,说的不过都是自己,影片因此更像是一个群像电影,他们困境因为一个女人的死而被凸显起来。 |

|

mona的困境也是所有人的困境,走在自由的极限同时也走在寂寞的极限。自认为脱离了社会体系就能获得绝对的自由,然而在其死后,我们仍然只能从社会的层面上来还原她的形象,没人逃得了。【立意挺好的,就是片子略有点儿无聊... |

|

像是一篇社会学视像论文:为什么有人会选择去流浪、彻底的自由是彻底的孤独吗?四处流浪的男男女女会不会是被生活所迫或者系统性倾压?要用什么样的态度去对待流浪的人?旁人拥有道德审判的权力吗?电影中几乎没有可以称之为道德高尚的人,有的只是正常人和不正常的人。正常人会将莫娜视为“人”,比如女植物学家,至少愿意伸出援手,给她一些必要的补给,仅仅将她视为“需要帮助的人”,即便如此,却也不够诚恳,像是将莫娜视为生活中某种消遣、某种有趣的调味料;比如突尼斯男子,给她吃和住,尝试教她如何在葡萄园中生存,最后却也拗不过工友对她的强行驱逐,空有一番善心却并没有保护她的余力。不正常人的则是那些暗中算计却不事张扬的伪君子,以及看热闹的人、拐卖妇女的人、因“雌竞”而嫉妒的人,他们共同成为这一起“自然死亡”事件的杀人凶手。 |

|

面对自由与砂砾的抉择,莫娜只是一身风尘不曾停歇,隐约中闪耀的嬉皮士精神之光却不像抱怨反抗或诽谤,而是试图以一己之力去体验甚至辨析荒原与废墟的决绝逃亡——在这样充满对比(不经意的符号化)的电影中,瓦尔达模糊实与虚的手法让女性主义继续发光,不要再说寂寞的依附,这是独立的绽放! |

|

通过多方旁观者的讲述来展现社会对一个流浪女的误读乃至污名化,这种懒惰会传染,被当做病树等待被发现和移除 |

|

Mona被排除在人们的认知与想象之外,所以她被赶出屋外,赶出车外(字面意义上的mise à la porte);但想象之外的事物又吸引着他们,因此他们不断的叙述、不断地回到与Mona相遇的时面之上,试图构建一个总的虚构叙事来让遥远的不可触及的事物变得近代眼前(某种膜拜性),但丧失了感知力的人们什么真实也看不到,他们看到了只是死亡的表现,却无法洞察表象之下Mona正在跳动的心脏。 |

|

LILFF第十场。追逐自由的公路片,瓦尔达还是在探究女性的移动性,这次镜头更加冷峻。天涯女流浪途中的几场恶意的袭击轻描淡写,却是最后在误入一个村子的风俗节日场景而爆发,奇装异服头顶树叶的村民,追逐与红酒袭击,明明是类似于泼水节的风俗活动,镜头里却只剩青天白日里的惊悚,MONA嚎叫绝望地躲进电话亭。一路上遇到了很多善意与恶意,她依旧选择头也不回地继续流浪,跟荒谬的现实做别人眼里其实是堕落的抵抗,或许追逐绝对自由的结果是绝对的孤独,最后除了一条破旧满是尘土的毯子披在身上,身无一物,似飞鸟张开双翼坠地死亡。但瓦尔达依旧把镜头留给了旁人对天涯女的回忆与诉说,掷地有声地证明着MONA真实的存在。自由与尘土,荒谬与抵抗。 |

|

哼着“梦中橄榄树”的三毛、《遮蔽的天空》里漂泊撒哈拉的女主,《无依之地》中在路上的诗和莎士比亚,巴黎新桥上的比诺什,,,这是中产阶级知识女性的自我放逐,也曾经是我臆想中逃避现实的出路(脸红),只有阿涅兹·瓦尔达镜头下的天涯沦落女,才是我经常在地铁站和教堂大门口看到的那些无家可归者,它真实得让我收拾起自己对远方和在路上的臆想,自由很好,孤独也不是不可以克服,等有钱之后我再做流浪远方的梦吧,不然只能剩下“尸和警方”了😭 |

|

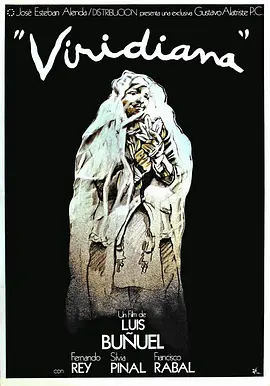

#CC#Agnès Varda TCF.杰作。片名sans toit ni loi,直译“没有屋顶,也没有法律”,以女孩死亡开头,這個穿着黑夹克、长筒靴,如同《拾穗者》里遇到的无政府主义者,只拥有自由,四处露营,搭车旅行,常在乡间活动,“孤独而愤怒”,瓦尔达说,“这是她坚持活下去的动力,为了不停向所有人说不,去你妈的,这也将她引向了死亡。”

瓦尔达用了13个不连续的travelling(推轨镜头),从右到左移动,让整部影片组成一幅肖像画,并采用将“真实的”事件和场所与虚构角色并置的策略,呈现她生命最后几周遇到的人群,以各阶层的人:如移民工人、农民、商人、学者、建筑工和卡车司机,还有社会边缘的嬉皮士等,做了某种社会学层面上的反思,也让法国出现[新贫阶级]这一名词,来看待塑造此类的社会境况。 |

|

今年上影节从瓦尔达开始也从瓦尔达结束,特别是刚看完特吕弗,女导演的女性角色不会有美丽胸部优雅发型下雪天也要穿及膝短裙,看她靴子踩烂了头发油了衣服丢了也不会觉得她狼狈,她早就表明这是自己选的。 |

|

25.6.17 SIFF 上海影城

有人看电影有人照镜子。人们对她的看法、讲述都是自我的投射。

流浪者hitchhiker嬉皮士们被讽刺得体无完肤,真的是“路上的香槟更好喝”吗,也许Mona留下的红围巾告诉我们她也曾摇摆过。

最有哲思的台词被一位牧民说出“她通过证明自己的无用,成为了她所拒绝的体制的帮凶,这不是流浪,这是毁灭。”

除了成为酒鬼、瘾君子,被孤独吞没外,一直在路上的天涯沦落人还有别的终点吗?始终得不到答案。

在我写完上述段后 猛然意识到原来我内心深处的第一反应也是不理解的,也许我没有我想象中那么hippy。这是她选择的方式,大家都是活一场然后死,这样的方式到底低贱在哪呢? 她最后那句“我累了”或许多少暗示了瓦尔达的悲悯和态度 |

|

@2025 siff.

从新现实主义到新浪潮,诸多电影以流浪者/放逐者为主角,莫娜是最rock n roll的一位。选择彻底的自由,得到彻底的孤独和更好喝的香槟。谁说她在出走后,不是堕落,就是回来呢?

至于死亡,人人平等,只是扑街与否,体面程度不同罢了 |

|

瓦尔达一直在用镜头向世界展现一连串的拒绝,拒绝秩序、规范、正常的生活,拒绝各色人以自身经验的解读,虚无的自由才是纯粹的自由,女主一边抽烟一边用沉默与雕像对话,时间的苍苔犹如自然给予女主脸上的风霜,一个转身的姿态。除了这世界冰冷而残酷,一直在路上又有什么不好呢?恐惧与死亡是必经的拥抱,从克莱奥到莫娜,瓦尔达终于完成了一个坚定的整体。 |

|

【8】有些电影一直在解释何为女性,为什么要上路。但瓦尔达的电影并没有告诉“她”的前身后世,无需理由,暴躁,冲动跟男性存在别无二致。不为什么,每一种感觉意识都是人物自发的。不为什么,累了,不想挣扎了,拥有直接躺死的理由与权利,方为何处为家的极致孤独和对命运徒劳的抗争印记。自由并孤独的上路,全心全意地任由命运的浮萍,放弃挣扎地死去。 |

|

1.直到最后也不知道她为何开始流浪,她的家呢?或许更重要的不是她的身世,而是她选择了自由和桀骜不驯;2.没有谁真正同情谁,各取所需罢了;3.孑然一身才是最终归宿。 |

|

27th siff-09/sho

其实所有人的帮助都带着一种将其纳入社会规训的意味,虽然是无意识的,而mona抗拒所有的规训。 |

|

She's a real nowhere woman

Sitting in her nowhere land

Making all her nowhere plans for nobody

Doesn't have a point of view

Knows not where she's going to

Isn't she a bit like you and me? |

|

刨墻 |

|

摄影很漂亮,故事很好。新浪潮之母,的确是牛逼的力作。边缘的女孩儿,自我放逐,其中被抛弃被强奸,最后饿死。感知之门最终紧闭。 |

|

7.8/7.7 |

|

8.3 似乎跟拉斯的《性上瘾》有着异曲同工之妙,主角是一种理想化的存在,使用公路片的形式让这个虚构的女权主义角色通过她的遭遇来展现社会现实,隐含着对这个男权世界的猛烈抨击,以及一种偏左的意识形态。 |

|

四星半。女主角颓丧的情绪一波又一波随着遇见的人漫染开来,将所有的技法都掩于自然,就连铺排的错落有致的间离采访都娴熟自然,整个电影精心得登峰造极,但看上去和女主角一样荒腔走板漫不经心。桑德里娜伯奈尔的表演已经与真实无疑了,最后她踢着自己的破靴子百无聊赖的走在街道上,已经完全和影片骨肉相合,如果说影片一直在表现她,倒不如说她在使这个影片存在,流淌在她脸上的表情,那些负面的情绪,全都是摄影机下的宝贵素材。最有趣的是Masha Méril在电影里有一幕触电的魔幻表演,然后她说她看到了自己一生,那种绝望。这个桥段与她对于女主角的那种担心和眷恋,春风化雨般的照顾,产生了层次之美,从她躺在浴缸里打电话开始,都是高质量的表演。 |

|

自我毁灭!! |

![豆瓣评分]() 8.3 (5595票)

8.3 (5595票)

![IMDB评分]() 7.6 (15,366票)

7.6 (15,366票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.29 (热度:8.25)

7.29 (热度:8.25)