|

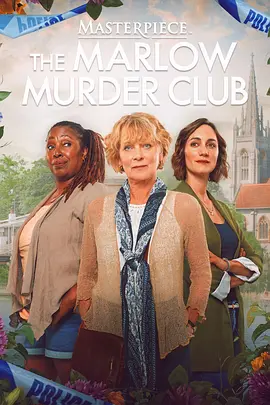

剧里的侦探小说,作者本人嫌弃它,但编辑是真的爱它,不知道为什么很感动。 |

|

看着看着冒出一个大胆的想法, 莱斯利·曼维尔完全可以去演一下年轻版的马普尔小姐啊!!! |

|

很阿加莎,但是比阿婆有所创新,比如说同性恋的引入,比如女性意识的思考,再比如双线叙事的加入,算是近几年来看过的最有趣的推理类电视剧。 |

|

作为阿婆粉很满意。感觉就像看波罗和马普尔手牵手一起探案😂 |

|

侦探小说最好看的是过程,不是谜底揭晓的那一刻。就像这部剧看的时候一直在期待着最后一集,但看完你发现最好看的是前五集。 |

|

咱就是说能不能先按兵不动 非要在密闭空间一对一公布罪行然后指望对方自首然后被反杀是不是 |

|

两个时空无缝衔接比书里要丝滑…… |

|

竟然比原作好,很能彰显影像优势,原著两个故事再怎么缝合都显得生硬强行,但通过镜头的切换对接实现时空转场就自然顺畅多了(虽然这个手法并不新鲜),两条叙事线的糅合较好呈现“书中书”的结构,且对大量偏家常的冗余内容作了剪裁,节奏把握相当不错——虽然案情内容依然平平无奇,但还是真心建议作者直接搞编剧吧!英国乡村风景真乃破案剧标配,室内布置也太美了。 |

|

有节奏的悬疑戏中戏!(BTW英伦的老戏骨们从来都不愁没戏拍。 |

|

飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳, |

|

作家死了,笔下的侦探却还活着。小说与现实的双线结构与互文叙事完成度很高,由此能够想象原作之所以畅销的原因。anyway,好像大部分写作者确实性格蛮奇怪(讨厌)的…… |

|

小说中的谋杀案果然是一个古典的,充满阿加莎风格的经典谜题——过往隐秘的罪恶是源头,而随机率导致的因果成为犯罪的催化剂;而现实中的犯罪则平庸到不堪入目,结果是一个被离职的职员只要说出真相就会大白的案件令人气短,而「喜鹊谋杀案」也只是一个英语异位的恶作剧,当然这样工整的改编剧集已经在当下显得傲视群弱了。 |

|

书我就没看下去,所以现在看剧倒是有悬念,确实不知道结尾……戏中书,一个演员可以扮演不同的角色,特别适合英国改编,戏剧感挺强的。原来magpie本来就有东拼西凑、捡东西的习性,作家某种程度上也是magpie。 |

|

太可以了!画面有质感,演员呈现的角色到位,剧情也吸引人,一个周末可以轻松看完。导演对于建筑有种执念,里面漂亮的建筑都是全景。不管怎么样 ,这部剧成功把Anthony Horowitz安利给我,已经下单了他的几本书。 |

|

我可以看240分钟霍洛维茨小说改的剧,但不想看240分钟他的小说。下次他能不能直接写剧本啊…… |

|

一个很优雅的故事,对我来说核心的悬念在于对作家的自我厌恶的揭示,以及作家本身人格的塑造。评论提到现实里的凶手非常无趣,信息量也来得莫名其妙,但如果换一种思路,编辑并非只在探寻作家的死亡,更是在探寻作家的创作本身(他并不是被某人杀死,而是被他的创作所杀死)。这样或许更能够和他的小说互为表里。 |

|

两个案子单独拿出来都挺无聊的,套成戏中戏才令人打起几分精神,一定程度上算是叙事救了命。 |

|

几个彩蛋:

1.作家写最后一本推理遇到瓶颈时,偷师的不是阿婆的《帷幕》,反而是第一本《斯泰尔斯庄园》,而且很神奇的是,他翻阅的居然是兰登版,不是HarperCollins版。《斯泰尔斯》中锁定凶手的线索是信的笔迹,这也被两次用在magpie murders里。

2.出版社决定找的续写作者是Sophie Hannah,Sophie Hannah正是阿加莎遗产协会官方认可的波洛同人小说《字母袖扣谋杀案》的作者(这本完成度很高,bbc和肯尼思布拉纳与其用力过猛地翻拍阿婆,不如影视化这本) |

|

谋杀小说的作者被谋杀 |

|

英国果然是福尔摩斯波洛等一众著名侦探的故乡,是优秀侦探的培养皿,拍侦探电视剧经验过于丰富,把一本理智上说不算特别出挑的推理小说拍得层次和台阶得到了相当的提升,比原作都好看一点不意外,原书里像是为凸显自身与众不同、吸引读者的技巧性的反转、嵌套,在电影/电视剧里不过只是最为常见的叙事和剪辑手法,改编内容非常尊重原作,细节也都考虑到了,比如庞德手臂上的含义众所周知的编号,不过剧集里特别是最后一集庞德所言“侦探存在的世界”融入了电视剧改编者自己的心情,想必也是所有推理侦探爱好者们共同的故乡吧,无论我们的侦探是消失在莱辛巴赫,还是因为重疾离世,但在另一个世界里他们平静的生活,继续寻找案件的真相,偶尔他们会穿越到我们的世界,和我们一起走过某个街区,走过某个风景优美的小镇 |

|

双线叙事转场很妙!看看国外的女演员,戏路多广啊。国内上了年龄一律都是妈妈或者婆婆。😮💨 |

|

从月光花谋杀案来的,尽管这才是第一部,但剧情没有月光花复杂,凶手很容易被猜到,对我来说剧集的亮点在女主作为50-60岁的中老年单身未婚育职场女性(演员68岁)在剧中活出了专业、活力和持续成长的动能,令人充满希望。她既没有即将被社会抛弃的恐惧,老年无子女的忧虑,也没有职场大前辈的故步自封,仿佛这个社会没有因为她的性别或年龄给予她什么不公平的伤害,除了她那个道德恶劣的爹和立场软弱的妹妹之外。她真真正正地自在地活在一个变化的社会中(出版社被收购),这个变化甚至邀请了她(总经理的offer),她拒绝了offer也不用担心自己因此显得太不上进,这简直是本人所在环境之天方夜谭。祝愿每个中老年女性都能有机会感受一下女主所在的处境。 |

|

结构挺棒 暗示也比较明显 可是最后这个推理过程真的就很儿戏了 |

|

好好看啊!看得好满足。我最爱的双线模式,被糅合十分有趣,刚开始有些分不清人物是现实还是小说,但是很快就交代清楚了。虽然是双线叙事但是故事一点都不乱,维也纳血案小助理演gay的时候好有意思哦,希望可以拍成连续剧。 |

|

1,能当畅销书作家千万不要自我厌恶认为搞严肃文淆才高级。2,自己社的作家死了,第一反应是谋杀案作家被谋杀了岂不是再能炒一波实在是太贴合现实了吧。3别惹资深编辑,心里只有最后一章,什么都能揭出来。 |

|

撇开一切讲,这部剧里的女主算是正在拥有A Dream Lifestyle了,但是为什么要为了那个男的去希腊!

更新一下:听了鲁豫的播客,大概知道我为什么这么气了,“有种巨大的失落和被背叛的感觉。这种背叛不是那种通常意义的背叛,是因为她背叛了我向往的一种不同的生活。”这可真令人沮丧哇。 |

|

阿婆迷的快乐!侦探小说迷的快乐!叙事结构独特,英剧特有的精致,双线衔接完美,演员演技拿捏太到位了,细节处理的也特别细心,整个观看过程可以说相当享受 |

|

看完原著再看剧 体验翻一倍

还原度 氛围感都非常棒 已经迫不及待想看《猫头鹰谋杀案》的剧了 |

|

能在一部电视剧里重新感受到纸质侦探小说甚至纸质书的魅力,很惊喜。侦探小说爱好者一定会非常有共鸣。 |

|

“恐惧,嫉妒,愤怒和欲望,极端的人类行为最后都会归咎到这四种情感上。”实在是喜欢这个剧本创意,有想象力地构建了一个在我看来真正的编辑角色,讨论的问题也远远超出了所谓的行业,编辑应该是对人性,对自己的作家有充分理解和认识的人,她比其他人都在乎真相、在乎事实。或者偏激一点说,她真的只在乎解谜。藏在文字后面的谜,如果是一部好的作品,那这个谜一定关乎人的真相。 |

|

7分。形式很精致,但内容不惊艳。 |

|

Goodbye,Atticus。 Goodbye,Susan。 |

|

还蛮喜欢谜底两封信的设计的,总体来说,伏笔部分和红鲱鱼部分都比较古典规整,人物塑造比较单薄,中间有些情节部分略有些枯燥。 |

|

书中案太精彩了,有阿婆内味了…作者可以不爱自己笔下的角色,但读者会重新赋予他们生命,好迷人的两位侦探 |

|

还行,算是合格的推理剧,但是也没有推荐的说的那么好看,没有惊艳的感觉,只是一个完整的逻辑自洽的推理剧。 |

|

虽然部分情节和人物形象与书中有差异,但是作为改编剧还是非常精彩的。原书中庞德和苏珊两条线各占一半而且书中书占比略大,剧中则对两条线进行了取舍,将现实线作为主线,书中书内容作为副线穿插呈现,丰富了苏珊线的情节,包括苏珊的家庭背景、男友的嫌疑这些在原著中没有提到或者寥寥带过的情节都在剧中得到扩展,增加了戏剧冲突,也使得人物更加丰满立体;可惜的是庞德线的情节被过度简化,第一章玛丽葬礼前的情节基本被省略,牧师、医生、古董商等混淆视线的嫌疑人戏份被严重压缩,比较有意思的爵士妹妹其实是姐姐、医生丈夫的画作、牧师夫妇的秘密等支线情节索性全部删掉,由此造成红鲱鱼大量减少,案件复杂程度大幅降低。可能这也是霍洛维茨为了照顾现代观众的口味而不得已做出的妥协吧。总的来说瑕不掩瑜,是近期看过的最佳推理剧。 |

|

牵强附会,并没有死证据。电话,毒狗,下塘,这三个完全没有直接证据,只是假设、猜想。上司推人有证据,砍头案算有证据。推理不行,双线设定可以。几乎所有演员演技都平平。 |

|

相当典雅精巧。不知道为什么,当时看书不觉得惊艳。剧集确实有它呈现的优势,女主和书中侦探的提携互助真是可爱。 |

|

我老喜欢这样的推理了,谋杀小说家被谋杀,现实和小说同步推进,阿加莎 |

|

罕见的招人喜爱的古典气质,爱穿皮夹克彩色裙子的女主与她的红色小跑车太加分啦 |

|

挺喜欢这个故事的,一口气六集看完,对于最后告别的一幕十分感触,能够陪伴走一段,终究会离开,请珍惜身边的日子,然后好好告别! |

|

两个时空的衔接很丝滑。前四集都在交代人物关系,第五集终于给了点查案子的线索。第六集一对一把后脑勺留给嫌疑犯,我:??????? |

|

悬疑小说作家天天写他人被杀,却未曾料到,自己竟会成为那未完故事中的不幸主角,遭遇不测。

编辑因沉浸于阅读悬疑小说,日复一日,竟在不经意间锻炼出了侦探般的敏锐洞察力,最终走上了破案的道路。

当艾伦被自己的创作模式“杀死”,暗示着艺术创作与现实的危险共振。创作者用虚构故事解剖人性之恶,却最终被现实中的恶反噬,这既是对“作家即上帝”的解构,也揭示了人性深渊的不可控性。

苏珊作为编辑化身侦探,她依靠阅读肌肉记忆破案的过程,恰似观众通过悬疑套路解码剧情。当苏珊合上小说时,她真正读懂的不仅是案件真相,更是人类在虚构与真实之间永恒的迷失与觉醒。

这让人想起卡尔维诺在《寒冬夜行人》中的警示:我们永远在寻找下一本未完成的书,却不知自己早已成为故事里的角色。 |

|

确定性是侦探创作的使命。 |

|

虽然没看过喜鹊原作,但因为之前翻过几页猫头鹰,所以还是剧透了一点点,不过也不影响。表现形式和节奏太吸引我了,案中案真的很阿婆,Atticus这个金丝熊一样的侦探稳定从容,最终和Susan的交谈非常温柔。 |

|

剧比书好看,景比剧好看。 |

|

拍得比较流俗,闪回像乐高说明书一样地用,但影像有个得天独厚的妙处,就是同人出演戏中戏角色,结合交叉蒙太奇和连续性转场,带来多重的观看快感,再有就是文字游戏的炫技式运用,背后是“古国”的“谐隐”传统(毕竟莎士比亚就玩,国民人均爱填报纸字谜),我想了下这种anagram好像在汉语中很难批量创造(比如Magpie就来自Magnus Pie),这或许说明,印欧语系的构词法在造词(概念)上有一定优势。女主演出状态到位,就是从头到尾带妆,不是很合理,可能也反映了戏剧而非影像传统。 |

|

开头精彩,结尾草率。 |

|

拍得好聪明的,案中案几重关系的流动和互渗轻巧又有趣,相同演员在案中案中的使用让它特别有戏剧感。一个如此古典的故事,有这么当代的焕活,其实对于黄金时代的那些侦探小说的影视改编,不妨大胆一点,把当代元素用类似的方式加进去,彻底地改。这故事原作一直没读,有时间要翻一翻了。 |

|

3.5 充分说明anthony horowitz还是应该做回编剧,别写小说了。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (84233票)

8.3 (84233票)

![IMDB评分]() 7.6 (8,654票)

7.6 (8,654票)![TMDB评分]() 7.10 (热度:46.38)

7.10 (热度:46.38)