|

勉强及格。比不上恐惧的代价和天使之翼,前后各一个小时结构简单,铺垫部分的剪辑很成问题,既和后面无大关联也没立起来人物,配合古板的运镜催眠(当然这种镜头表现爆炸和动乱是合格的全景方式),后半段主要是暴雨索桥和炸拦路树两段,各有侧重。整体上弗里德金处理的非常保守。逃生中有段着魔般镜头 |

|

虽是翻拍克鲁佐旧作,却强化了政治意图。四人不容己国,又活在一个无政府国度。影片粉饰了美国的拉美政策,70年代CIA外国领导人暗杀行动及智力政变曾广受非议,只有弗雷德金为其辩护。主角所得酬金只是一张不敢兑现的支票和一张身份证,犹如美国在拉美得不偿失一样,是导演替美国叫屈的含蓄辩词。 |

|

9 2013年第70届威尼斯电影节,终身成就奖颁奖典礼暨修复版首映式。弗里德金的拍摄手法是顶级的,教科书式的镜头语言。其实直到最后一分钟还留存疑问,很多人诟病故事讲得不够清楚,但正是这样的手法吸引我保持注意力到最后一秒。 |

|

巴解革命党少年郎土法炸弹开路忙,摩萨德老头专职暗杀南美逃亡纳粹对付几个游击队也湿湿碎,巴黎落难破产富豪念叨老婆最后一天送的手表,新泽西古惑仔终于跳了《恐惧的代价》中没跳成的舞,只听落幕酒馆枪声……载入影史的暴雨过桥一段,多少启发了几年后赫尔佐格拍《陆上行舟》?个人感觉这版翻拍比原版更有趣 |

|

虽然个人总体上对于这部翻拍片持肯定态度。但还是想发句牢骚:处理卡车过河、绳桥乱摆这场戏时,导演或许太过兴奋投入,以至忘记了本片最最根本一个故事设定前提——那车里的硝酸甘油是很容易爆炸的! |

|

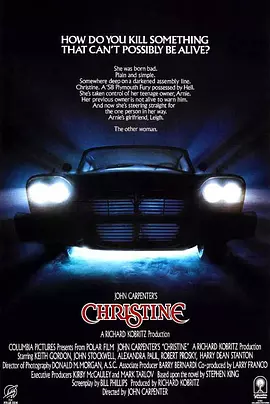

完全是因为美国佬当时对南美指手画脚才能诞生这样一部电影呐(是改编不过这个设定绝对是独有的)。一定要熬过前一小时!看时虽然蒙圈,但结束后回想,前一小时虽然怪怪的吧但还是很有必要的。后半段实在太酷了没法不冲动打分了,就冲封面这个大卡车暴雨过破桥的情景也是满分!配乐也很赞 |

|

A/疯了,真的是颤抖着看完……一方面有着极其锐利的微观感知,剪辑之凌厉完全能高效楔入小场景中的从属空间。因而一场戏中的能量总是有着多重的源泉而鲜有耗竭。另一方面在这些最直观的恐惧中又抵达了一种近乎超验的整体效果(超验的蒙太奇)。对面容与姿态的凝定都极为俭省,恐怖语汇的融入也推进了语气的转渡与提炼。一部亡命之徒的《现代启示录》。 |

|

绝对的大师手笔,最爱的一部弗莱德金。每个角色都背负着悲剧的宿命,纵然痛苦而顽强的求生,却终究只能在某个无人知晓的角落自我毁灭,而禁锢着这一切的,是荒诞的文明冲突。牛逼的“卡车过吊桥”,现在谁还这么拍,倒不是因为技术革新,而是某种觉悟的缺失,就像本片一样,是独属于那个时代的。 |

|

克鲁佐当年用一部《恐惧的代价》造就了自己的大师地位,达到了希区柯克的地位,而24年后的这部翻拍不光是他剧情和风险平衡点的复刻,而是在技巧发展下加入宏大场面和时代诉求的商业大片。 |

|

弗莱德金出色的翻拍,前半段的铺垫比克鲁佐版本更为精炼紧凑,后半段由Tangerine Dream电音加持的惊险动作戏魔性十足,吊桥戏简直惊艳,可惜在人物关系刻画和悬念设置上却差了一截。两个版本各有优点都很喜欢。 |

|

8/10。油井大火后烧焦的工人和围攻军车的群众,暗示军政府和殖民主义的恶被点燃,在通往地狱的死亡之路上,太阳炙烤一切,大雨和河流湍流的木桥上卡车摇摇欲坠,几乎辗过同伴的手,身临其境的悬念逐渐把观众引入鬼魅崎岖的丛林,弗莱德金将角色设置成犹太杀手、巴勒斯坦爆炸袭击者、银行家和强盗,来自世界各国的这群人要么合作,要么一起毁灭。赛拉诺的车从拐弯处冲去,坠地爆炸,烟云充塞了整个山谷,多明格斯则行驶在雕刻面孔的诡异岩石中,幽蓝的光散落在潘乔发了僵的脸庞上,犹如和一具死尸交谈,男主角的特写被叠入褶皱的山体,蒙太奇将闪念变为梦魇,鲜血流淌向金属的怀表,成功地制造了心理惊悚,历尽千惊万险的多明格斯成了四个运送炸药的唯一幸存者,镜头聚焦到他猜疑、无助的表情,酒吧门外追杀他的人走下出租车,没人能从这动荡的年代抽身。 |

|

2018042 二星还行 |

|

不太费心描画设定,一切阴谋都以赤裸的方式呈现。原作讲博弈,此作讲处境,开阔不少。 |

|

还是比《恐惧的代价》要弱,铺垫文戏虽精简但有逻辑断线,后面的“运输危险品驾驶操作实况”的难关设置也大体相似,但少了原版的狠心倾轧和乐极生悲;不过也有自己的独特:载入影史的暴风雨中摇摇欲坠的吊桥戏,四位摊上事的陌生人的临时组局比老版的因穷出手和互相认识更有张力,政治性描写也更显著。 |

|

觉得不比恐惧的代价差,至少铺垫的文戏简练紧凑很多,实景动作戏一样的叹为观止,CG年代再不可能出现的电影。修复画质嗲到瞠目,北影上影节不拿这个来放是罪过 |

|

6.8弗莱德金的电影中少不了凶猛粗粝的场面调度,但本片的情节铺陈无异于老男人的政治春药,都是一群亡命之徒了还要给你拍点爆改卡车拉满逼格。 |

|

重看。过于精彩的电影。 |

|

弗里德金的硬核冒险片,硬核到看着都觉得疼。 |

|

相比克鲁佐原版,这部更加现代一些。四个人物都有各自的政治背景,彩色画面细节更丰富,配乐还多了一些电子元素,整修卡车和主角迷失自我的一系列镜头充满后现代主义。不过在关卡的设计上,克鲁佐还是技高一筹,非常简单,但就是惊险。 |

|

类型桥段硬核,但政治视野的嫁接于我是无关痛痒的东西,而且没看出来弗莱德金对人物到底有什么关心,也就是画一个亡命之徒的背景板,然后托信、对吼、心理闪回这样的戏码而已。 |

|

相对于恐惧的代价,行路中的一些情节更加精彩(如卡车过吊桥),冷门佳作。 |

|

疯狂刺激肾上腺素攀升的一枚利器。屈指可数的温情时刻都在预告着人物马上要迎来的死亡。 |

|

冗长的前一小时交代四个亡命徒的背景,70年代全球纷繁的政治斗争黑帮互咬等人间的纠纷在后一小时同自然与命运的交战面前显得多么苍白,国籍民族同样微不足道,而胜利的报酬依然是空虚。公路历险另辟重点走高危夸张路线,卡车过吊桥堪称影史最可怕汽车特技之一。橙梦配乐名不虚传。 |

|

避难罪人的犯险之旅,过程张弛有度,因果和无常兼有。 |

|

惊险度比原作差点点,但天灾变成人祸,力度更大些。 |

|

7.9/10。①四个逃犯为了丰厚报酬而载着大量极易爆炸的硝酸甘油开往目的地的中途的各种惊险冒险(最终只有男主生还)。②视听素质优秀;实景拍摄;许多局部特写的运用犀利精准;颇具南美/雨林风味的高水平摄影;暴雨过吊桥那段处理(剪辑调度等)地好。③作为传统故事片:1、前段的铺垫让整体叙事较拖;2、整体上角色的表演/塑造比较无趣。合起来扣1分。 |

|

http://www.youtube.com/watch?v=n_iNKeXMX7w |

|

非常完美地诠释了命悬一线的紧张感和焦灼,威廉·弗莱德金的镜头具有着十足的魔力和粘性,几处实拍的惊险戏码不输现在任何的动作大片,而前一个小时的铺垫同样节奏感极好,和《法国贩毒网》一样都是极cool的电影! |

|

+ |

|

7/10,恐惧的代价70年代版,因为加上了太多佐料,搞得人心烦,反而不如原作来得震撼,到终点那段也拍得不好,过桥一段拍得极其惊悚,却总觉得差了些什么。与其看这个,不如看原作了,和载入电影史册的原作比,这个整体降低了两个档次。 |

|

巴解炸弹客、巴黎破落银行家、新泽西银行劫匪、摩萨德杀手,逃亡南美雨林,为钱舍命运输两车炸药,一路千惊万险……风格粗粝冷硬。卡车过吊桥一段全片最震撼;上一秒回忆起老婆送的金表、下一秒爆炸;拿到支票后的落寞舞蹈。 |

|

【B】作为翻拍作,弗莱德金在部分类型桥段的发挥还是做到了翻拍作应有的水准。卡车过吊桥的戏是现实恐惧与心理惊悚共振的极致,真正意义上做到了“实拍即伟大”,为了这点完全可以忽视硝酸甘油摇晃易爆的逻辑bug,极端调性的好莱坞奇观要比这更加珍贵。但在情节编排上真是完全输给了克鲁佐,开场四条故事线以极度无趣的方式按序排列,告诉我们写实基调可以轻易被反转成死板观感。粗粝冷峻的影像风格在纯粹的「运动」中充当正确的审美导向,但在临近末尾角色崩溃的段落中又被替换成花里胡哨的浮夸蒙太奇,精神状态的视觉呈现不应这般臃肿,只有里程表上宣告终点的数字是最为精炼的描述(后来被诺兰在《敦刻尔克》里给学了去)。结尾无疑是政治的,角色的毁灭不再由乐极生悲引发,而是被自身业障寻觅,动乱时代才是真正的桌下炸弹。 |

|

原版基础上的全面升级 |

|

票房毒药确实没毛病。弗莱德金为了实现荒野的惊险效果却坚持选择耗费巨大时间与金钱成本的实拍,制作的又是尤其远离美国观众的反情节化,淡化叙事的叙事策略。影片以长时间的开场建立角色形象及其背景展示,并展示他们所做的可怕之事,之后便是对克鲁佐打造出的古典悬疑典范做了美学上的突破。将类型片机制与粗粝的写实风相结合,真实又清晰,庄严紧张又叫人筋疲力尽的体验,吞噬人物灵魂的是无尽的陷入地狱般泥沼的自然困境与动荡的拉美政局。|Tangerine Dream突破性的电子合成器配乐也为这独特的紧张氛围做了极大的贡献。2q |

|

应该是《恐惧的代价》为基础的翻拍演绎,依然是七十年代流行的硬派色彩。 |

|

精神力(真想让赫尔佐格看看这个片子 换个角度来讲弗莱德金的片子也是无需被阐释的)Friedkin x Clouzot x Tangerine Dream 弗莱德金仍然压制住所有情绪释放出口 将所有情感宣泄拦腰斩断的彻骨冷漠 it's five minutes before nine in Paris |

|

紧张程度不比前作,拉美特色环境还有爆破挺有二下子 |

|

《荒野猎人》这个拍摄团队都不容易,这部电影拍摄团队的艰苦程度,就连《荒野猎人》团队都要喊声前辈,故事一般,就是拼! |

|

《星战》炮灰 真生不逢时啊 |

|

海报上令人震惊的一幕让这次翻拍令人肃然起敬,大暴雨开卡车过索桥,东倒西歪太吓人,这绝不是一般的勇士玩得起的,一次心跳不够,还大胆地来了两次,紧接着的巨树拦路也整出了沙袋当引线的惊险场景,主角一人闯关成功,却无疑承受了精神上的重压。 |

|

【F】我晕,怎么70年代都能见到这么没用的类型片啊…开场那个阵势还以为要搞大活,没想到随即便是死板无趣的文戏/情节推进,也无实在落地的讽刺意图和影像设计,光冲这点已经输爆克鲁佐了(包括地域描绘、戏剧冲突和角色弧光)。往后半的主线高潮深入,也只能见到迷惑的角色动机逻辑和毫无意义的挫折行进,这也更加证明了暴雨过桥那段戏的荒诞:氛围铺垫和屏息凝神的观感确实无可指责,可剪切和分镜的编排却是明显失衡,还未达到紧迫危机和脱困的高潮突兀转场角色存活的桥段,儿戏又出戏。最后20分钟的假高潮简直要把我劝走,拙劣的死亡设计和不痛不痒的收场只能再次证明弗莱德金的翻拍是多么失败。毕竟光看剧本和场面调度就已经很糟糕了,每一秒都气得想说弗莱德金能不能给力点… |

|

虽然加入个人故事,但人物关系不如原作讲得多,修复版的色彩好鲜艳,彩色的自然风光真是美得惊人,吊桥戏好厉害,那个年代都怎么拍的。。 |

|

虽然是部翻拍电影,但极具冲击力,仍然让人热血沸腾,弗莱德金巧妙地插入了不少时代因素,70年代无政府主义风潮下南美深山中这个蝇营狗苟聚集之地,后半段也完全可比肩原作经典段落,特别是雨夜卡车过吊桥那场戏,冲击力和代入感极强,极简对白让观众注意力完全集中于动作层面,最后仍然是宿命的胜利 |

|

1.暴雨中卡车过吊桥一段,惊悚、刺激得令我忘记了时间的流逝,也无视了易炸的硝酸甘油,这是电影的魔力,冲着一段,我也得跪着给5星;2.前25分钟快速介绍人物背景,都是逃离自己国家,躲进南美,接着便是呈现70年代无政府主义的南美,贫瘠、落后、肮脏、混乱的状态直击眼球,暴动之后的那一场烛火哀悼游行更是一痕人文注脚。最后便是一个小时的运送炸药片段,主角们和观众一并开始经历在深山、雨林的千惊万险;3.林下相逢,不问因果。生命无常,各安天命;4.电子配乐,很骚很过瘾。 |

|

神了!比现代启示录(1979)更现代启示录!这才是真的自杀小队啊! |

|

very underrated movie. Friedkin's best in my opinion. |

|

还行吧 |

|

暴雨下险过吊桥的段落真是精彩~ |

|

虽然是翻拍,但改编力度相当大,大大扩充并改写了人物前史,对外部环境的刻画是有体现到电影工业应有的时代进步,政治指向也明显更鲜明;送还死伤工友那段群体场面,还有一行人上路前的修车戏,都是称得上青出于蓝的扩写;卡车上路后全程屏息凝神的程度,与老版难分伯仲,最大的重头戏从炸除塌方巨石改到了雨中过吊桥,意外爆炸那段可以看成是对老版的一个反打,而且整个后一个钟头的行车戏,这肉眼可见的拍摄之艰险,堪称“陆上行车”了。虽然扩充人物前史让卡车四人组显得过于八竿子打不着,设计感太重,人物关系反倒显得比老版更割裂和生硬,但整个片子从场面到表达,从内到外洋溢的那股新好莱坞的精气神,味儿还是很正的。不过想到这片子当年的票房被《星战》打得落花流水,可能多少也昭示了新好莱坞这波滚滚大潮的命运吧~四星半。 |

|

惊险型佳片,翻拍自《恐惧的代价》同时有更棒的视觉表现突破。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (1604票)

7.8 (1604票)

![IMDB评分]() 7.7 (33,345票)

7.7 (33,345票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 84%

烂番茄: 84%![Metacritics评分]() Metacritics: 68

Metacritics: 68![TMDB评分]() 7.40 (热度:10.11)

7.40 (热度:10.11)