|

我其实并不在乎他说了什么,单单是他的样子,和说话的方式,就已经让人很舒服了,想到一个词叫如沐春风。 |

|

眼看着有才华有灵气的年轻人,一点点走上工作赚钱的道路,直至天赋磨灭。 |

|

感觉 张亚东 真是被破综艺给憋坏了似的 终于可以在合适的节目里面畅所欲言一些了:)。。 |

|

看乐夏的时候很难想到张亚东有这么思辨的一面,时常也会有和张亚东一样的困惑,就是如何在一个秩序世界里找到逃逸的孔洞,在重复的生活里找到差异化的快感,在物化的交往中寻求自我的倾诉,张亚东是个矛盾的人,他又想要秩序、重复与物质的安定,又想要欲望的生成、逃离与游牧,但人往往就是在这种拧巴的焦虑中过活,永远的平庸下去。 |

|

总是想挣脱眼前,一走了之,却又无处可去,只能用虚伪的精致来装点存在的意义。人们迷失在概念和欲望的森林里,找不到自己,更不用说照见彼此的内心。事物都被赋予明确的方向,就像游戏里的自动寻路,个人无足轻重。关键是这一切是在很短的时间里发生的,快到年轻人可能觉得世界本来就是这样的。也许我们只是活在时代的夹缝里,太多的冗余遮蔽了透下来的光。 |

|

看过以后,明白了自己为什么爱张亚东,他既是羞涩内敛的少年,又是思辨自省的中年人;既是写出那么多作品被封了神的人,又是纠结逃避的普通人。

被他们的谈话击中了无数次,喜欢这样的谈话,这样的张亚东,这样的许知远。 |

|

张亚东对音乐的态度:我不懂音乐,它超越人。如果音乐想借助我表达一些什么,我荣幸至极。 |

|

近期所有音乐类综艺都像是这集的番外篇,说得不能再清晰了,但是谁都没有办法。 |

|

张亚东太迷人了,明白不拧巴,坦荡很自然。里面挺受用的一句话,“没有激情了,就只能让它变成习惯。” |

|

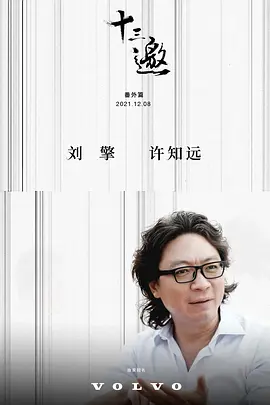

「十三邀」

1.认识了一个家电品牌:Colmo

2.张亚东:剧团戏曲(妈妈原因),13岁见到钢琴,见识到卡带,古典音乐,打开另一扇门。

3.崔健,唐朝,艾伦帕克斯,莫里康内,阿黛尔,大卫鲍伊,苏桑桑塔格,科恩,波塞诺娃,坂本龙一,

4.“没有任何奥秘,就是一直写作。”

5.两个人翻栏杆的时候,看到中年人的少年感。

6.目的性:你要干嘛。

7.创造力&复制能力

8.眼见着有才华的年轻人,一点点的被消耗掉了。

9.不知道被什么驱动,一定要去赚钱。

10.遇到过不去的地方,就回避了。

11.穿过雾霭森林去寻找美,那多神秘。

12.激情和冲动是不可靠的,掌握了技术,兜一大圈子要再回来。 |

|

天真的和感伤的张亚东。在流量中反潮流,在复制中反模板化,是一种有些傲娇、又有些珍贵的姿态。 |

|

张亚东是真正的绅士,真正的。 |

|

许知远所秉持的是一种典型的知识分子式的对时代的审视与内在自我的反省,因为只有当他遇到一群相似的人时才能产生交谈的火花。所以那些文人、音乐人、社会观察家才是《十三邀》最具魅力、思辨、审慎的谈话家,是一个个矛盾、偏见、难以撼动的立场带来的价值碰撞产生的思想火花。而许知远则永远忸怩、尴尬但却格外真实,他可以代表着某种真相:是怀疑、焦虑、困惑、无力、愤怒……有时候看许知远的谈话,就如同那只照镜子的蛤蟆,禁不住吓得自己一身油。 |

|

谁不喜欢张亚东啊,少年感满满~ |

|

底色悲观,时刻自省,巴不得年轻人比自己好,这样的中年人是珍稀物种了吧。和这二位六零七零后反倒觉得没有代沟,和零零后是真有了。 |

|

69年出生的张亚东和76年出生的许知远,两个六号性格的理工男,用自己的迷茫纠结创造着美! |

|

1.习惯带来自由,如纽约作家80多每天提着公文包去租的办公楼里写作2.了解越多会发现过去作品的伟大让人胆怯,伟大到你真的不用再做了,你已没有任何机会,所有东西已经被写尽写完了,使得以后创作像是拙劣模板化的复制重复,唯有激情无谓使你勇敢3.当下很多作品里,看不到真的人,每个人都不爱自己,忽略自己,更爱某个概念某个观念,同时每个人又宣称自己是个性的4.国外爵士乐大师来京看到一辆车说是自己的梦想车,在中国可能小孩都开。桑塔格50岁终于有了小公寓,火灾让她突然意识到没有100美元住旁边的酒店。高晓松说不懂自己为什么不缺钱好还拼命赚钱。大家似乎被社会的物质慌张与不安传染5.人会被所谓正确的道路束缚,正确是可疑的6.你始终还是渴望有一天放个音乐,你在那一刻忘记自己,所有东西都消失,你的生命就在那个上面。 |

|

亚东讲的很多看法都很赞同。在现在的作品中更多的只能看到风格,看不到个人;当音乐让你达到过那个点,大概这辈子都放不下了。开头的《在路上》和结尾的《风景》,也有很多年没有听麦田守望者。 |

|

觉得自己跟张亚东某种程度上很像 都是活在过去 也认同音乐都是往回了听这一点

可能不同点在我非常能够欣赏Carsick Cars吧😶 |

|

听到张亚东谈到对音乐的无限向往和热爱,就好像我第一次听到坂本龙一的音乐,就仅仅是知道有这样的存在,能够向它靠近一步就已经觉得十分幸运,沉醉其中的感觉很幸福。 |

|

昨天看关于独立出版泼先生的采访记录,说到现在的文学艺术不再将重点放在表达什么而是表现,更多地去探讨什么是文学和什么是艺术。也提到关于référence,说翻译在当今社会常常被用来当作了一种佐证,仿佛是用潮流用“权威”的东西来印证自己,他们不关心原信息中反映的他者,他者只是为了证明自己的正确性。也许以上都是我自己对泼先生观点臆想似的解读,但与这期十三邀张和许的谈话在很多地方不谋而合。可见,这种趋势不只是在文学或者美术艺术或者音乐。而当寻找参照坐标成为一种趋势,是否意味着某种工业化的审美太过强势或者说文化市场缺乏最小的包容性?使得创作者变成了依需要而生产的生产者。而这又触发了对个性化的向往和对个性的工业化的循环。

总之,一如既往地感谢许知远和十三邀节目组,提供一个不受观众左右的视角。 |

|

张亚东真的不错 |

|

聊得尽兴,看得安静 |

|

张亚东的纠结,几乎是所有文艺爱好者的纠结吧。内心的自我在,人永远不会有安全感。 |

|

看完最大的收获是巴赫。 |

|

听到张亚东说他“没有一天做过自己”还挺惊讶的,这种内敛甚至有点怯懦的个性真是一把双刃剑,优势在于他会如匠人一般克己,反面这种不够勇敢会构成他做艺术的边界,如他自己所说他终究不会像窦唯那类人一样无所畏惧,但可能张亚东才更贴近现代人的心理状态,很难或者不敢跨出舒适区,好在他有音乐作为支点,去撬动他感性的神经,某种程度上也就祛掉了俗气的成分,保留了几分理想主义的天真。 |

|

如果能有张亚东这样的成就,一天没有做过自己我也认了!张亚东说自己社交时是”醒酒的人“,如此冷的人还能有社交也很让人羡慕了。不过,张亚东的不安全感以及现在的他的思想还是很让人有所觉悟的,最起码他的悲观本质,让我有些共鸣。 |

|

真诚:reference、套路和创新;“每个人都不爱自己、忽略自己,都更爱某个概念、某个观念,更爱某件事情”“同时每个人宣称自己的个性”“对,但是我看不到真的他”;“都是拼贴的结果”;“人会忽略掉原本在我看来非常珍贵的东西,就是目的目的目的”;需要你的复制能力,不是创造能力;是坚守,还是流动的;时代、命运把我推到这儿 |

|

特别好 |

|

张亚东这该死的魅力! |

|

如果说高圆圆是宅男女神

那么张亚东就是宅女男神

这么说来俩人也真算般配

他看样子是被音乐吃进去了

有这样的艺术家存在是观众之幸运 |

|

很喜欢亚东老师描述某件事情的热情和谨慎,是完全真诚的。可以完全欣赏和理解别人,说到自己却总是焦虑和沉默。

完全get到亚东老师纠结和悲观的点。艺术对完全纯粹的人(纯粹做自己或者求名利)不残酷,却对夹在中间的人太残酷了,没有创造的勇气和天赋,却有欣赏和追求美的激情。对大局有冷静认识却恐惧能动地改变,只能尽己所能做到局促的“周到”,真是一种折磨。 |

|

其实各行各业都一样,不光是音乐,电影文学戏剧相声小品都也是这样。前人已经把可创作的东西创作差不多了,留给后人的创作空间并不大,但是后人的市场产量又远大于前人,所以就只能重复了! |

|

相互的舒適達成了適度的坦誠,亞東的聲音直抵心頭,展開故事和真情,幾度動容,兩個人真切的感懷——對過去、對當下——也指向未來,他們沉浸在自己所愛之中的那種赤誠彼此相通、也藏著某種對現世的無奈,掙扎著想要向上飛卻又被性格和生活拖回地面之上——反而形成了一種充滿矛盾穩定感, 剖解自我、也展開晾曬,有一種淡淡的溫暖 |

|

我ting不懂张亚东在说什么,我甚至怀疑他自己也不知道在说什么 |

|

觉得张亚东是一个挺真诚的人,而且思考的都是一个真正艺术家思考的东西,那些非常纯粹的感悟真的非常动人。即使不了张亚东和他的音乐,这一期仍然值得推荐! |

|

张太分裂了,一面说自己贼物质,一面又说自己追求无用,完美矛盾体! |

|

聊、谈、

促成一种学习型暴力 |

|

触及了当下的诸多现实话题。内容是时代的一面镜子,创作vs复制,个人表达vs迎合大众,精神vs物质,感性共鸣vs理性解构。毫无方向感安全感地被时代洪流推着走,你真的想要这样的生活吗?拧巴,焦虑,还是看开一点吧。 |

|

特别坦诚的对话。 |

|

贼喜欢张亚东 |

|

现在人没有理想了 都是复制 听到亚东说这些话 我其实也有点困惑 我明明应该做更多贴近生活 更多的赚钱的东西 可我偏偏把时间花在了更多的形而上的东西上 |

|

丧 |

|

有欲望,但也能保持纯真。 ——2021-03-18 |

|

如己。 |

|

在QQ音乐搜索爵士音乐家艾伦·帕克斯的爵士乐作品,听了,不知道是不是,唯一知道的是听了没啥子感觉,这俗世的耳朵大概只会对大嗓门音乐有感觉。 |

|

看节目的时候出于职业习惯,打开他星盘看下来的。其实亚东骨子里是想做自己的,他说他没做过自己,但他所做的正推动走向自己。梦想和现实的整合,他无意之中已经自我调和了。另外感慨下被他节目感动的推荐者,一位姐姐,她说自己”心底那么一丁点儿雾霭之后的光芒,是一直以来的支撑。” |

|

广告太恶心了 |

|

有些对话比较空泛,不太实际,有些又挺好的 |

|

张亚东和朴树是一类人,坦荡真挚,朴素诚恳,有一说一,年龄丝毫没有影响他们的性格特质。在他们身上你看不到那种油滑和世故,也没有自以为是和咄咄逼人;相反,还保留很多年轻时的样子,腼腆、忧郁而不善表达,外化的表现就是永远清楚自己是谁,明白自己的位置,知道自己要做什么。纯粹的谈话内容比做评委的质量高太多了。 |

![豆瓣评分]() 8.5 (2716票)

8.5 (2716票)