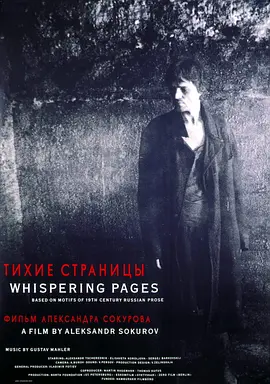

- 主演:Aleksei Ananishnov / Gudrun Geyer

- 导演:亚历山大·索科洛夫

- 编剧:尤里·阿拉博夫

- 分类:剧情片

- 地区:俄罗斯/德国

- 年份:1997

- 更新:05.15

- TAG:剧情

- 别名:母亲与儿子,Mat i syn,Mother and Son

- 片长/单集:73分钟

![豆瓣评分]() 8.0 (2935票)

8.0 (2935票)

![IMDB评分]() 7.3 (4,384票)

7.3 (4,384票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 79%

烂番茄: 79%![TMDB评分]() 6.69 (热度:5.70)

6.69 (热度:5.70)-

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上俄罗斯/德国电影《母与子》的免费在线观看,《母与子》是对白语言为俄语,属于剧情类型,目前在豆瓣的评分为8.0分,有2935名网友参与打分,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介: 在俄罗斯某个偏僻的小山村,人烟罕至,静谧非常,这里的景色如同律动的油画一般,美得忧伤,美得窒息。 一位老母亲(Gudrun Geyer 饰)即将走到人生的终点,时间已没有意义,每一刻都会成为永恒。儿子(Aleksei Ananishnov 饰)陪在母亲身边,精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述,带着她出外散...... 完整简介请见下方