|

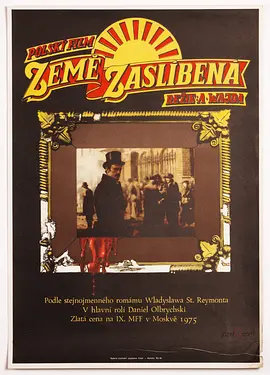

波兰版的[公民凯恩]。虽然瓦伊达视听上不甚讲究,然而在电影媒介自反这一主题上做得极为深入,探讨了“纪录片伦理”,曝露了意识形态国家机器的运作机制。音乐上混用流行歌曲与合唱革命歌曲来标识时间。影片很有力量。穿着高跟鞋的杨妲扮演一个初出茅庐的女导演,举手投足颇有戴爷的风范…… |

|

标准的公民凯恩式结构,因为女主的导演身份,加上了一层媒介属性。大理石人从劳模到反革命,女主从初生牛犊龇牙咧嘴到备受打击,则指射创作者的处境,刀刀见血,都体现了社会主义体制下的荒诞现实,真的是一脉相通。但作为一个反思电影,居然拍得酷到这个样子,着实惊叹。七十年代的波兰就潮到这个样子,可能咱们现在也不一定达到,难怪同样的运动会有不同的命运。 |

|

一个斯达汉诺夫式工人的一生!70年代美轮美奂,年轻的杨达潮又范儿,瓦伊达当时拍这片是挺牛逼的,虽然被剪刀了,但也能感受到波兰社会充满活力的一面。“在格但斯克造船厂工人骚动期间,布尔库特丧了命。人们再也找不到他的任何痕迹。从此,大理石人就成了一个幽灵。” |

|

历史的共鸣 |

|

这是1977年的波兰电影,但是讲述的又不只是波兰。这样的电影很好,但是你不一定要看,因为它太过沉重;但是,至少你要明白,那个年代有无数的荒谬故事,我们不能忘却。 |

|

中文字幕一塌糊涂,简直等同没有,好多时候都是意会,不过还是被震撼了,啥时候咱也能拍出这样的反思电影让更多的人看到? |

|

忧患时局中常诞生道德话语强盛的作品,例如50年代麦卡锡主义盛行时的美国文艺界,瓦伊达的《大理石人》在70年代的波兰即推动了这一即物而客观思潮的发展。其主题的核心亦是何为“真实”的经典问题。本片《公民凯恩》式的结构揭示出其新闻式的兴趣,特别是对图像媒体在意识形态塑造上的作用加以了解构。但影片在剧情架构上的错误一步是将一半的戏份加在导演一角的身上,其中带着天真浪漫主义的艺术观,似乎暗地里将她推上了大理石塑像基座。最终艺术家被剥夺了摄影机之后,影片对她提出了殷切希望:你的眼睛便是记录事实的机器。这可算是瓦伊达对于身处困难时局艺术家的乐观信息:无论如何,真实在艺术之前。 |

|

雕像也有被倒塌的权力…and R.I.P. |

|

masterpiece 新浪潮莽劲 犀利影像 内容也相当尖锐 影像自反 将政治符号还原为真实的人 批判斯大林主义 人性的丑陋并不因意识形态而改变 社会主义“公民凯恩” 后劲十足的作品 p.s呲牙咧嘴的杨达太可爱了 |

|

在原始剧本中,这位姑娘最后终于见到了布尔库特,当时布尔库特已下决心不再接触政治。这个昔日的斯达汉诺夫导演就决定影片拍到这里为止,因为她不想使布尔库特遭到麻烦。 |

|

在将近三个小时的公民凯恩式回溯里,充斥着密集的讽刺,感叹历史何其相似。另一条讲电影制作的线也有清晰的指向,拍下来的不一定是真实的,残酷的真实就算不让拍也要记录下来。 |

|

站位是斜的,布景是斜的,摄影机是斜的,几乎每个室内镜头都是倾斜而下的。导演有意制造倾斜,以斜线标识出对位的不公平:事理是斜的,审视是斜的,存在是斜的。在这样的视觉中,扭曲,歪解与分裂之感也顺应而生,极其贴合导演所表达的批判。同时,这种倾斜也意味着人物的立场选择和他们命运的动荡摇摆。以第二部分的开篇为例,它直接展现了工人阶级的“异化”。工人的背弃说明一切组织之信仰都有被利用和摆布的可能性,一切都是可以被颠覆和另外解读的。XX主义,XX主义...它们在某些时候就会摇身一变成为谎言。伴随这些谎言而来的,通常是悄然启动的大范围的清算,而在无法攻占某些意志高地时,他们则善用歪曲的力去抹除意志原有的含义。在国家决定了什么是重要问题的前提下,该建筑的已然被破坏。然后,顺理成章的,一切都在最终审判后变形。 |

|

3.5 观感有点割裂。片中片的部分是严肃政治剧,但外层又是个配着流行音乐的法国新浪潮调调的东西,女主非常飒还壁咚制作人,一路上遇见的人反复咸猪手也毫不在意。新浪潮的特点么就会是有种不以为意的散漫,多少好像在节奏和沉重感上消解了内层的故事,当然可能这都是有意的。还有不知是否出于当时的政治环境和审查制度,两层故事中的很多动因都不被描绘成是直接的state pressure,而是出于为了迎合市场机制的选择。比如塑造典型是因为导演自己才思枯竭,想搞出个大爆点最后果然迎来事业转折点;比如制片人最后否决的点在于你没采到应该采到的人,进度太慢浪费了我好多资源,我这里不是慈善机构,我不能take你这个risk把我自己的声名搞坏(而不是你这个东西太敏感)。 |

|

在政治上,这片比他早年的电影更加成熟。这是一个电影工作者在对政治进行思考,而不是网络暴民在乱吐口水。和大理石人一比,蓝风筝那样的电影简直像是小孩子--或说是它所攻讦的红卫兵拍出来的。和视听语言相比,瓦伊达的政治语汇在这一片里显得更加微妙,妥帖,赏心悦目。男主角也被炼成一颗视觉糖果 |

|

所谓抓劳模、树典型,他不是人,同时也不是一个人,不过各国基本都是这个路数。又是那种拼图式还原真相的影片,以采访、记录片段以及事件重演一点点还原人物和事件。音乐不错 |

|

“寻找社会主义劳模”版公民凯恩啊,很有政治意义和时代特征的电影,这样的故事或许发生在了每个社会主义国家(同时又鲜为人知)。真希望什么时候我们国家也拍出来啊。影片各方面都很不错,竟然还有续集,但我真的好讨厌女主角,现在心情十分复杂。。。 |

|

波兰政治版公民凯恩;元电影。 |

|

虚实结合的“纪录”方式,体制机器碾压磨灭个人存在,带有明显的新现实主义痕迹,夹杂大量资料史实,与虚构的几部片中片,构成虚实相照的文体;在探寻真相的过程中,渐渐逼近“真相”的层次感,具有一定悬疑性,也为影片的可看性添上一笔。 |

|

东欧的片子都是这种调调,驾轻就熟地讲了宏大故事,举重若轻。喇叭裤女导演印象深刻。 |

|

奇怪,奇怪啊

缠着绷带还是溃烂着 |

|

我花了三天看完这一部,剧情偏偏在最不经意的时刻戛然而止。女主长得真心烦人。 |

|

感觉还是续作《铁人》要好一些。《大理石人》一方面可能是遭到删减,另一方面真实事件离导演的年代也有些久远了,材料搜集上很难,因而在细节上展现的不够。如果父辈的经历的确是被国家机器埋葬了,也就不能怪罪导演没有给他们一个现身言说的机会。 |

|

劳动英模形象直播那段,让我想到索尔仁尼琴处女作《伊凡.杰尼索维奇》一段,时候到了,再晚就吃不到汤里那片菜了,可是莫名而来的集体荣誉感,还是让他多彻了一块砖。电影女主角非常古怪却又很吸引人,尤其配上那个年代的东欧迪斯科。 |

|

非常公民凯恩模式的仰拍大广角 “一个社会主义劳模的诞生与灭亡” 我们也需要一部“社会主义雷锋的诞生与灭亡” 女主角酷到没朋友抽烟喝酒无情对待被采访对象壁咚上司 音乐不错 但整部片子拖沓做作 就好像那个女主一般 最后遇到男主角儿子的情节也不是一般的作 纪念自己没有看睡着 |

|

8。政式造英雄,石碎消世间 |

|

他真的是个雕像般的楷模 |

|

还以为是八几年的。。 |

|

木有字幕.... |

|

二看七分钟 |

|

导演通过重复自己来确立他的电影形式与美学。 |

|

骚气 |

|

这题材在77年的波兰还是挺敢的…对我来说更有趣的部分是片中对伴生于纪实影像的欺骗性的探讨,关于“纪录真实”与“创造真实”,关于影像中的意识形态与意识形态国家机器。 |

|

和哈金的《一个士兵的回忆》一样,都是关于社会主义政权的牺牲品的故事,又是极度寓言化的 |

|

以年轻导演阿格涅什卡的创作机缘为话题切入点,在类似《公民凯恩》的剧作结构中赋予当代视角,讲述前政治时代的砌砖工人布尔克特如何成为劳动模范,后来被控告判罪,而最终又恢复名誉的曲折传奇的一生。瓦伊达通过摄影机镜头的“纪实采访”与穿插其间大量资料的相辅互成,创造出一种奇特的虚实并进的侦探情结,令观众切身感受观影过程中逐渐逼近的“历史真相”。喻由国家宣传机器制造模范工人的神话,揭露压迫体制对于平民人性的欺瞒与摧残,借由政权变换导致的必然悲剧,反讽波兰战后理想主义精神建设与七十年代文化气候的空洞和虚假。1.开篇&结尾:节奏明快的流行音乐和急速行进镜头。2.阿格涅什卡作为新时代的电影工作者,被导演赋予反思“神话”与探求真相的思想寄托,虽挫败但不言惧难的结尾意味深长,瓦伊达的心态是乐观的。(8.5/10) |

|

20220307想看 |

|

锋芒毕露啊。妈的看名字还以为是女导演 |

|

表达的克制与观赏的克制联袂会造成最悬殊的压差,足以酝酿一场热忱狂放的风暴,运动的热潮亦如是。 |

|

好牛逼,原来70年代的波兰艺术界这么自由。长镜头屌炸天,女导演不漂亮但范儿特别正。现在中国要是能有个瓦伊达就好了。 |

|

瓦伊达熟悉的仰拍 |

|

有三个在同一走廊拍摄的长镜头非常喜欢;叙事模式是《公民凯恩》式的;最感兴趣的还是前段一个热血沸腾的年轻电影人去采访一个曾经热血沸腾曾经年轻的电影人。。。 |

|

社会主义大板砖,哪里需要哪里搬~ |

|

以记录片的拍摄影射制度黑暗面,女主角和大理石人一样,以自己的方式对制度及规则进行反抗;两个多小时并不漫长,越来越喜欢波兰片儿的味道 |

|

借核心两代主角与配角众生相,兼顾过去与现在,在虚构与历史中建筑共和国灰色史诗,两部合看手笔很大,单看这一部,时长几欲爆炸,多视角拼贴拍法反而使冗长之感愈盛,但即使如此,在东欧电影里已经算是容易看进去的了。 |

|

中国什么时候能有这样的导演和影片? |

|

7.8/10。刚从电影学院毕业的学生女主搜集各种素材致力于去展现出一位工人曾被誉为劳模后被判刑后又恢复名誉的曲折一生,关键词包括批判正府(的意识形态)等。运用类《公民凯恩》式的多角度拼图叙事,但作为传统故事片却叙事很拖(也许只是较拖?),扣1分。btw,不同意一些影评说的“影片通过大量画面的「斜」(体现在布景机位等)来表达对波兰社会之扭曲异化的批判”:我认为这种「斜」并没多风格化,所以影像力量很小。 |

|

一个被宣传出来的劳模到有罪,再到恢复名誉,再消失的,波兰的伤痕电影,片中的一幕幕场景,正是整个苏联体制的共性 |

|

这部影片在呈现布尔库特的一生故事的同时,也通过他的经历反映了社会主义时期的社会变革和个体在其中的奋斗与牺牲。电影不仅仅是一个个人的传记,更是一幅社会历史的画卷,通过布尔库特的故事,展现了荣誉、奋斗、坚持和社会变革等重要主题。 |

|

冷酷的现实远远大于电影 |

|

用电影揭露体制虚伪的导演都是值得钦佩的导演,更何况如此具有观赏性。波兰电影导演,安德烈·瓦依达 |

|

突然想起《铁西区》的工人们 |

![豆瓣评分]() 8.1 (1707票)

8.1 (1707票)

![IMDB评分]() 7.7 (5,056票)

7.7 (5,056票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 75%

烂番茄: 75%![TMDB评分]() 7.00 (热度:3.87)

7.00 (热度:3.87)