|

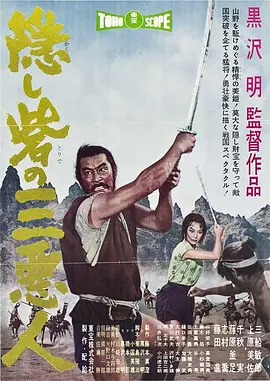

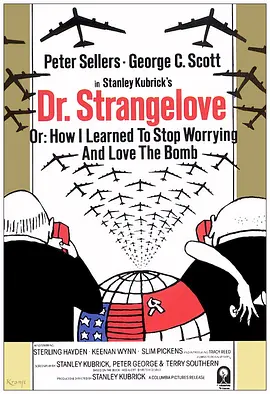

引用了莎士比亚的《暴风雨》,感觉非常的文青了。这是库布里克第一次拍到一小时时长,库布里克自己还担任了摄影和剪辑。据说库布里克本人一直想忽略它的存在,但影片的摄影还是得到了满高的评价。同样是战争题材,似乎也可以理解成反战主题,但相比《光荣之路》《奇爱博士》《全金属外壳》却并不那么显得“激进”,而且敌人并不是那种脸谱化的“坏人”,更像是各种“弱者”的形象。反倒是主角们成了某种意义上的“坏人”。四个角色的命运安排比较有意思,他们最后都成了杀人犯,一个人对应一条人命特写的强调,以及面对死亡(自己或他人)的不同反应。 |

|

没有人是一座孤岛,但每个人都以为自己是一座孤岛。老布处女作,直指战争对人的异化。 |

|

库布里克用独白完成对战争之下,渺小个体的恐惧与欲望的呈现,对决定性动作的把握(死亡、惊恐、欲望的画面捕捉),将人的异化与歇斯底里层层解开,或戏嘲、或批判、或蔑视,这是他后来一以贯之的“超人视角”。 |

|

一直压着没看为了徽章补上了。作为处女长片,还是能看到之后作品不少元素的,不过没那么顺畅的地方也很多 |

|

蓝光修复版焕然一新,粗糙的实验战争片,仿佛将伯格曼的哲思,雷诺阿的诗意、富勒的粗糙感熔于一炉,不过里面的道德意识和摄影风格还是能预见库布里克日后的影子。作为演员的保罗·马祖斯基也表现不错。 |

|

修复版的摄影非常不错,室内居然还有一些深焦镜头,构图和打光也看得出刻意的用心,水上雾气竟有点诗意现实主义的味儿。的确是练习之作,为表现紧张心理而采用的快速剪切镜头模仿痕迹较重,结尾的“升华”极为说教,台词风格也很文艺腔,但已有雏形库神风范,像是《全金属外壳》的稚拙版。 |

|

我看的是清晰版。库布里克的长片处女作就想要穷尽战争的虚无,在我看来还是很有力度的,手法上独白和特写营造出超现实感觉,但依然是那个时代的风格(如希区柯克)。剪辑很粗糙,视线杂乱。一人分饰两角是亮点。 |

|

一人演敌对阵营中的两个角色真是意味深长:可以是循环,杀了将军立功的他又成为将军;可以是隐喻,"我杀了我";可以是重叠,表面上清晰划分的敌我边界其实已被恐惧和欲望抹平,人是一个又一个异化物。

湖面反光和丛林雾气很美。 |

|

2.5星,蓝光修复版修正了当年胶片上的很多问题画质还不错,影片也没有导演想的那么烂,还是有些闪光点的尤其是冲进去杀了几个喝汤士兵的桥段摄影剪辑都很棒,视觉冲击力很强。战争片载体讲述的却是人性扭曲后的乖戾与荒诞。虽然演员的军服都很搞笑但是因为片头的一番话也就很难挑毛病了。 |

|

画质亮瞎我. |

|

难怪库布里克把这部电影视作个人执导生涯的污点,还销毁原始拷贝,禁止公开上映,他还认为这是小孩子在冰箱上的涂鸦,一次笨拙地、业余地练习作品,没有戏剧性,令人尴尬的自命不凡。亲测库布里克这个评价一点毛病都没有,当一个文青抛弃了成熟的电影创作模式,所呈现出来的就是这种晦涩难懂,杀了个人还要来一段意义不明的内心活动,感慨一下人生。看完以后有点不大明白,感觉挺空虚的。 |

|

那时候库布里克还没成为我们认识的库布里克。姑且不讲画质,剪辑有些生硬,配乐也不惊艳,演员表演有些作。★★☆ |

|

库布里克觉得自己的长片处女作拍的太烂,买断了版权,估计是没有出头之日了…… |

|

6/10。库布里克将恐惧、恶心和某种滑稽感置于一个怪异的情景中,以达到对战争的反思,但手法太幼稚,戏剧味的台词引起迷惑。这部长片处女作运用了蒙太奇、内心独白、广角摄影和遮罩技巧(望远镜视点),以及一些捆绑和诱奸的性场面渲染出怪诞气氛,最具表现力的一场戏是四位士兵趁敌人进餐时偷袭,展示了垂死挣扎的敌人和碗中食物一组镜头,敌人抽搐的手挤出油腻腻的食物,尸体从地板上被拖走,腰部以下入画的尸体两腿分叉就像木偶一般,之后胜利者令观众恶心地吞下敌人吃剩的凉粥;这种人的木偶化和胜利的恶心意味一直贯穿在库氏战争电影中,特别是结尾发疯的新兵和战斗死去的老兵共乘着一条木筏,无生命的肉体和夸张的戏谑消解了战争荣誉性。 |

|

4分。老库的电影处女作,也是看的最后一部他的作品。这画质要把人看哭啊,不知道用的什么胶卷。怪不得老库不愿让大家看。而且只有西班牙语字幕。200%速度看完。 |

|

D+/ 这啰啰嗦嗦的库布里克居然有点马利克呢(? |

|

我想我不是为了这种事而生的。都是我们生命中的玩笑,当我们不想立刻死去时。 |

|

这片其实换个角度,四个人四种性格有笑料有惊险的逃出生天,就是一部主流片,

当然这需要大点的预算。

片子弥漫着不真实的感觉,每个人既是疯子又是诗人,出现了三个妹子总共只有一个单词的台词。战争使得深陷其中的每个人都失去了生命力,没有笑容,死亡来临时没有恐惧,获救以后感受不到喜悦。Mac做点什么的欲望和Sydney的疯狂是唯一的活力,结果都是对自己的毁灭。库布里克的反战根深蒂固。

每个人不是孤岛吗?以前可能不是,现在和以后都是。

我想回到以前的日子,我们真的回来了吗?

不要睡,你看树都没穿衣服。

哈哈哈,这疯狂的世界啊。 |

|

战争中的人性横剖面 |

|

黑泽明、希区柯克、奥逊·威尔斯……青涩的库布里克也是缝合怪嘛。我要是库布里克我也想销毁。 |

|

修复版,画质出色。诗人朋友的编剧,为库布里克这部未经承认的处女作铺陈了强文学性的台词,大量独白——冰川融化对“没有人是孤岛”的否定,以及对莎士比亚《暴风雨》的直接引用,都指向人在战争中失去自我的过程,也就是对civilization的杀戮。由此,本片更适合看成一个丛林舞台的戏剧,库布里克用迅猛的蒙太奇和局部特写,展现人物在暴力中的被动,以及近乎诗意的迷失,二人分饰四角,镜像般的交叉剪辑如坠梦里,在雾中水波中徘徊。这就是战争,胜利属于未来,每一个此时此刻都献祭给惘然若失的过去。在我看来,这种文学性的超现实是另一种高峰,简直就像是海明威在翻译科塔萨尔。 |

|

一个视觉天赋极高、平面摄影技术过硬的人,在几乎完全不讲电影语法的情况下拍出的电影大概就是这个样子。内心独白太傻文艺了,杀完人在那儿磨叽每个人是孤岛什么的——完全理解库布里克要销毁这部作品的决心。 |

|

为何蓝光只有60分钟? |

|

这长片处女作……我上一次为渣画质而跪是许鞍华的《撞到正》。无疑,库神这部更加正。 |

|

初名《陷阱》,为发行而改成了这个存在主义风格的片名。

女性角色非常美,但她没有性格,被挟持、被猥亵、缄默无声,是最理想的男性欲望投射品,只被年轻的大师当作道具使用而没有更深意旨,令人观感不适,取莎士比亚的《暴风雨》类比是拧巴而一厢情愿的过度解读。

库布里克不希望别人看到这部影片的拷贝,他是对的。引用他自己的评价:“这部影片彻头彻尾地拙劣、怪异、无聊、做作”、“真正让我感到欣慰的只是我完成了这部影片。”

这部处女作我还是看完了,也感到很欣慰。 |

|

画面质量差的完全想哭…… |

|

Kubrick说这部太业余像贴在冰箱上的小朋友的画哈哈哈 是感觉后期配音蛮粗糙有些对白不知所云 可是毕竟他那时候才二十几岁呀而且还是他自掏腰包拍的 trademark close-up facial shot of insanity |

|

画质真差 |

|

再见,布库里克,再见。 |

|

竟然第一部就在 性 暴力 瘋狂 自反中展開 |

|

6.1/10

大师的青涩之作 |

|

b站:三个士兵和一个中尉。抓住一个女孩绑起来,一个士兵受不了诱惑杀了她。一个士兵诱敌,另一个士兵和中尉杀了一个将军,开着飞机走了。影评:https://movie.douban.com/review/13965394/。 |

|

相较杀手与之吻那两部更有名的黑片,反而更喜这部更早的早期多一些。 |

|

自导自制自摄自剪;说得实在太多而乏味,与后来不可同日而语 |

|

飘忽、诡异。 |

|

库神想要销毁力阻影片流传的习作,70分钟4K修复版,英皇铜锣湾,HKIFF48 |

|

导演处女作 |

|

斯坦利·库布里克导演的长片处女作。—— “我们穷尽一生时间在名单或者目录中,寻找我们的真实姓名和永久住址。没有人是一座孤岛?也许在很久以前确实是这样,大概是冰河时期之前。冰川融化,我们如今成了一座座孤岛,世界就是由一座座孤岛组成的。” → 编剧是库布里克的高中同学、诗人霍华德·塞克勒,难怪电影中有好些诗意化的台词。 |

|

若是实景,在那个年代很先进呢。差么?作为库自己的电影是挺差的。没了高深的伦理,是少了半截库式。做了中字。 |

|

恐懼和慾望全在於樹林中俘虜女孩和士兵一場戲。 |

|

画质怎么会这么差,简直就是活动的木版画啊!声音也渣的不得了,像是只用0.1倍速播放时发出的怪音。这片还有好点的版本吗? |

|

摄影真是太好了。《暴风雨》是莎士比亚最后一剧,库布里克用它来做自己的起点。修复如此精细,女孩卧地的侧颜角度和发丝媲美“白日美人”里的我芙。 |

|

战争中的人,没有不恐惧的,却各有各的“欲望”。库布里克的首部长片,略显稚嫩,但视野与格局已打开。 |

|

摄影式风格,库神也文青过 |

|

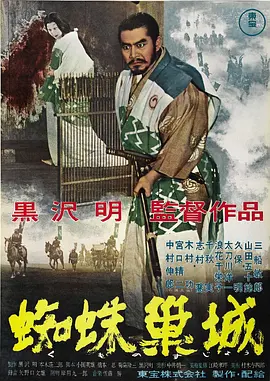

风格和毛病从一开始就如此明显。室内镜头能看到《奇爱博士》的雏形,竹筏和森林居然很像《现代启示录》。 |

|

与后来的长片比较,这部作品基调灰暗,有初出茅庐的青涩,也有战争对不同个体造成异化的粗略探讨。 |

|

相比之前三部短片,长片处女作看的云里雾里,不过对于战争题材的把控初见端倪 |

|

深焦与光影还是特别匹配老库摄影记者的出身,但整体基本以台词推进,且相当苦闷文艺,影像直觉敏锐但连接粗糙如同静态拼贴,也挺匹配老库摄影记者的出身;以他的水准和性格,想把这部处女习作拷贝回收销毁实在过于正常。 |

|

我以为我在看绿野仙踪大兵版 |

|

No.1989

当金融大鳄还是银行职员时 当商业巨擘还是小摊贩时 当偶像还是练习生时 你愿意多了解一点他初长成时吗 答案是肯定的 |

![豆瓣评分]() 6.9 (16484票)

6.9 (16484票)

![IMDB评分]() 5.3 (14,612票)

5.3 (14,612票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 70%

烂番茄: 70%![TMDB评分]() 5.50 (热度:8.26)

5.50 (热度:8.26)