|

四集,五集最佳。过了是第二集。第一集最差 |

|

Sasha Stone回忆童年的《大白鲨》,Taylor Romos讲解电影和电视的比较历史,Walter Chaw剖析《48小时》和沃尔特·希尔,以及Glen Keane的动画制作观,组成了最言之有物而情怀满满的四个篇章,当然了,这套松散的视频论文合集究竟是否存在一个共同的主题,或许真的还是得回到大卫·芬奇,纵然有Tony Zhou从韩片《亲切的金子》出发讨论复仇电影,但核心上仍是关于美国电影、剧集乃至历史与文化的魅力所在,并对照到当下乏味枯燥的好莱坞,除了花里胡哨的紧身衣和政治正确的苦大仇深,多久未再经历有着真挚回忆的夏天和冬天。 |

|

大白鲨,1975年夏季票房月开始的时刻,重要的是如何讲好一个故事。 第二集复仇,为何复仇,怎么复仇,复仇的结果,第三集电影人物是否要被观众喜欢,阿拉伯的劳伦斯以及教父,不被喜欢的人物也许正是因为他们的真实。有人喜欢有人不喜欢很正常。这两集应该放在前面啊,这两个中都出现了大量的经典电影的画面。第四集动画人物的吸引力,女性形象的单一化确实很明显,以及CG原来不是那么容易的。第五集,电视和电影越来越趋同功臣就是HBO,黑道家族又见到你了,上世纪五十年代电视抢客户的时候,电影院各种创新成功了。这一次电影院各种创新无效,主要是在家选择更多以及疫情影响,解说人看到权游结局直接把桌子掀了,哈哈这剧的最后几集我就不看了。第六集,电影48小时,没看过,不过这一集已经讲的很清楚了,不是搭档喜剧,是人生悲剧。 |

|

本剧中有两部韩国影视,《亲切的金子》和《寄生虫》,时代真的变了。 |

|

?有事吗 |

|

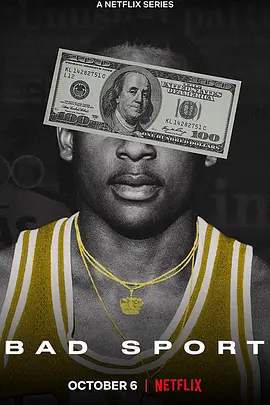

迷影记录片,大卫·芬奇制片,还看到了Tony Zhou的名字……挺适合给自己列片单补完的。 |

|

推荐影迷,编剧观赏。 |

|

完美。完美。实在完美。 |

|

第四集讲动画,涉及专业性和创新性,纠结一个动画人物的“嘴角”这件小事就能看出人家是真的想要做好一个作品,而不是给嘴巴留个豁口就完事了。第五集讲电影和电视剧的区别,近五十年的时间里两者之间隔了鸿沟,但随着流媒体的出现电视剧已经按电影水准来拍了,它们都有光明的未来。 |

|

本来以为是杨超导演的电影课,结果只是油管短视频。这种没有干货没有营养的评论家解读,做出来发个油管就可以了,Netflix特意搞成剧集就大可不必了。 |

|

影迷看电影,迷影观自在 |

|

像看了好几集电影公开课 |

|

挺精致的视觉表达小品文,被科普到了。 |

|

好看跟不好看的一半一半。1最无聊;2、6最佳;5是老生常谈的话题,正常水平;3不大能理解选题意义,因为从没感觉过自己会因为一个角色太坏而不喜欢他;4站到了创作者角度,莫名有点跑题(加上我最喜欢设计A = =) |

|

于我而言还挺差的,吃饭时间看完~做这种片真的没太大意义,可惜,没有一集是有意思的。 |

|

大白鲨、亲切的金子、48小时、动画师的工作,像刚上电影学院的学生写的读后感,浅尝辄止。电影与电视的对抗已经很久远了,现在是电影和短视频的对抗。 |

|

其实每个人的人生都多多少少被电影点缀着 甚至影响着 而那些对于个体印象深刻的人物 台词 故事 和镜头语言 都又跟某一段社会和历史紧紧相连 这或许就是电影的意义 用那些亦真亦幻的角色 让这个世界看到其所需的善 也让我们有机会看清自己内心深处魔鬼的样子 |

|

有点浅而且无聊,毕竟是Netflix做给一般观众的吧,咱科班出身的还是看点别的吧 |

|

第一集 拉低整体质量 我愿称之为影迷原教旨主义 看斯皮尔伯格的居然嘲笑看漫威DC的 这都是什么跟什么啊 |

|

3、4集五星 |

|

video essay这种形式还是适合自媒体,风格不统一又缺乏关联,网飞搞个打包上架有点没必要,多半是David Prior背后大哥David Fincher的名头作用。当然能看Tony Zhou再续《帧影帧画》也是好的。另外,没想到最后一集围绕《48小时》背后的种族议题展开,这确实是部被低估的作品,Walter Hill早期超能打,非常推荐。 |

|

跟想象中不一样,算是借电影描述/批判/反思当下的电影环境吧。比较深刻的是关于Likeability的问题,这在现代创作里算是跪舔市场的social norms了,我大概也是这一两年才开始正视,喜不喜欢一个角色跟电影本身并没有关系,且更多人去拍不讨好的角色和故事,也同样重要。另,这纪录片画面拍得也太精致了... |

|

这是什么啊……大可不用浪费时间 |

|

希望电影业挺住,不要被电视挤成小众娱乐 |

|

有不少技术细节 |

|

编排精细也颇有见地,说的基本上是对的和有趣的,挺适合随便看看。第二集谈复仇类型片,第三集谈人物的复杂性,第五集谈电影与电视,这三集相当不错。第一集和第六集是具体的影片批评,比较无聊。第四集关于动画,有点碎,不过知道了CG建模动画相对手绘动画的不自由性。 |

|

津津有味地看完这个视觉随笔集,6个篇幅分别讲述了个人记忆情感(①鲨鱼之夏)、改变原有观影方式(②复仇的伦理)、刻画角色的合理性(③但是我不喜欢他)、创造吸引力的方法(④吸引力的双重性)、数字革命后不同媒介对注意力的争夺努力(⑤电影与电视)及通过《48小时》的观影剖析谈及种族问题(⑥世俗与深刻),短小简明质朴。 |

|

信息量巨大,简直不能挪开眼睛一秒。 |

|

耐心看了两集看不下去了 这是啥 为了啥 要讲啥 啊?? tony zhou 你还是重新做你的 youtube 好不好 |

|

145三星23五星6四星 综合评定4星 |

|

浅了 |

|

當成小百科看是可以的,但作為分析就實在太水。 |

|

2.5

第四第五还可以 |

|

ep5 |

|

2.5吧,第三集中间有一段剪得挺好,最后一集适合发展成一个电影博主类的视频长节目。 |

|

其实完全就是油管短视频的水平,总体质量还不如Tony Zhou自己做的Every frame a painting远矣 |

|

5电影/电视简史还行。6种族议题:亚裔谈黑白配警察片《48小时》非常不错。1女性观影人视角也还行。4设计动画角色跑题。2复仇与正义讨论为老生常谈。3忘了。 |

|

从《大白鲨》的童年回忆,到复仇电影的快意人生;从有缺陷人物的吸引力,到新时代吸引力的法则;从电影到电视的对比,到深刻与通俗的探讨,网飞的6集电影影迷小论文合集,看看还蛮有趣的。 |

|

网飞试图塑造一种符合他定位的迷影文化,不过我觉得电影历史发展过程中,这是一个很正常的循环,新好莱坞的喜欢五六十年代,而现在的影迷们则喜欢新好莱坞。 |

|

整体质量一般,各集之间参差不齐,后边几集还行,动画师讲吸引力那集比较有启发,讲角色那个也还成。但比当年的every Fram a painting差远了 |

|

不像纪录片,只能是小散文。 |

|

看完需要重温一下48小时 |

|

没太多干货的引导流,把问题和思考抛回给观众,可以看但也可看可不看 |

|

喜欢tony zhou的调调 |

|

好像只有第四集的动画制作可以一看 第五集现在电影电视已经是同阵营与短视频争夺注意力了 |

|

电影入门种草剧集 |

|

小众的纪录片,很难看到这种总结性的内容。正因为没人拍所以很酷。 |

|

前三集很喜欢,旁白的解读特别直击人心。第四集讲动画的时候觉得有点浅显,而且不确定想表达什么。第五集也不错! |

|

还是有意思的 |

|

这玩意儿油管一抓一大把,视频的剪辑和讲解在这之上的也有不少,民间也有很多大佬的🚬 |

![豆瓣评分]() 6.7 (195票)

6.7 (195票)

![IMDB评分]() 6.8 (1,686票)

6.8 (1,686票)![TMDB评分]() 7.20 (热度:1.54)

7.20 (热度:1.54)