|

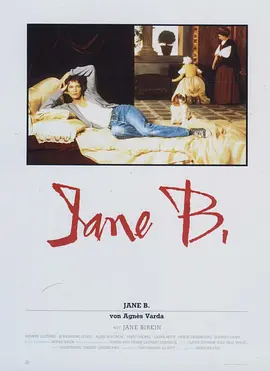

里维特真是喜欢戏中戏呐。Jane Birkin腿长目测两米 |

|

实景剧场实验,而戏剧在现实中渗透,而我而言最有趣的当是性别权力的流动,每当女性在里维特的景框内集结时,似乎都能创造出某种力场,去试图摆脱那些打着神秘幌子的控制。 |

|

没想到放映的是3h的究极长度,我对这七角关系感到崩溃。男性成为了句读,女性则是文本的长短句,每一日每一夜的幻影与幻听好像框住了他们,谢幕后女性已然清醒地出走,而可悲的男人还留在原地迎来送往。我仿佛看到了Aura,但只有女性在场的时候才出现,无法忍受男性自大地主导地位和自我代入,散场的那一巴掌闪得太痛快了!题外话:我觉得这房子风水不好(kkkk) |

|

#ICA 长评-柱子支撑的亭子内有一只不会消失的天使。结构是多层嵌套的设计,Virgil像是里维特,是整部电影的设计者。剧本内容是现实经历的变体,最后一个镜头的条石雕像告诉我们“戏剧”在电影中是一次历史的重演,而整个房子就如同法国的处境有资本主义掌握,电影则更像是社会的缩影及里维特的思考。开场时那非常强烈又异常熟悉的飞机轰鸣声提醒着我们电影的虚幻。Charlotte和Emily二人在我看来都是革命的失败者,夏洛特是感性的,她是风暴中的理想主义者,她代表的是那失落的一代人。艾米丽是理性的,但以她对死亡的看法和对于过去的执念让她像是一个逃避者,但即使她对现实的态度是妥协,她也是风暴中理智的幸存者和观察者。房主是明显的资产阶级的存在,保罗像是一个伪革命者的残影。天使雕像则象征了理想也预示着未来。 |

|

真让人着迷 |

|

8.2 开头蹩脚的沉浸式戏剧奠定了全片的基调(观众“看”的视点,戏剧空间的拓展与延伸),同时也表明了里维特影像思路上的转变,也许得益于帕斯卡尔·博尼策的加入吧,简化的文本使每场演绎完全浓缩于故事内部的秘密,在局限的环境中创造不可能的声画,而外界的世界则在闲暇之余不自觉地发生,也许从选角开始就是如真如幻的trick. |

|

8.0 这才是无法预测的电影 |

|

4.5 围困机械性,然后将所有边界拆除,进行无中介的生产: verisimilitude! 似乎从寻找24帧版本时,就与灵韵有一种暧昧的共谋。“真幻之爱”,似真似幻,完美的译名。 |

|

#FIFF#英字个人自译,3小时版本,只能讲一句:淫男乱女屁事多。 |

|

7.0/10。①两女主被导演男主A邀请到他的别墅拍舞台剧,过程中两女主逐渐发现剧本是来自A的现实三角恋(A,A消失的妻子,魔术师B)生活,而且她们还经历了各种超现实奇幻(这给她们许多与此三角恋相关的信息【前因后果/结局/等】)。她们逐渐发现那场三角恋是场灾难,于是她们反抗A的编排剧本并最终选择离开A的剧团。②主题:两性权力关系流动;创作与生活的互相影响。③用舒适的音响、精美的高水平摄影美术、丝滑优美的高水准运镜/场面调度等营造了优美的诗意氛围。④用戏中戏戏中戏互文(有时有多层,如戏中戏中戏互文)互文营造虚实相交的有趣魔力。⑤作为角色导向型电影对主题的构建整体上并不清晰系统,而更多是一堆松散而笼统的概念与思考;作为主情绪电影不该用群像叙事(问题同质于《不散》);影像表达较冗余。 |

|

迷恋里维特是夏天最好的事情。 |

|

看了半小时就跑去和朋友吃可爱吐司了,太幻了 |

|

看完三小時法版從電影院出來快虛脫。慾望傷心,愛情傷身,劇終之後迅速打包離開才是人生吧。p.s. 佈景和家私極美。 |

|

我真的 很喜欢 很喜欢 很喜欢里维特了 |

|

真幻之潇~SB鲍勃粥~~ |

|

重看。 |

|

40+- 20170202 |

|

人生就是每次都想再也不要看利维特了然后又看了一部利维特(。 |

|

好长啊… |

|

又土又傻,乏味无比,四次看到77min弃。 |

|

仿佛回到了看雷乃《好戏还在后头》的时候。里维特的天才就在于能够把完全不同材质的文本巧妙地糅合在一起:蓝胡子童话里的空房间,《蝴蝶梦》里挥之不去的幽灵,看得见的瞎子/看不见的预言家,酒后呓语,永恒的三角关系。那场戏中戏就是一场盛大的降灵仪式,戏剧创作的目的到底是出于对生活的审视还是对过去的修正?里维特告诉观众,你们还可以选择拒绝,拒绝故事,远远地避开这种自说自话的虚构。我太喜欢那间能听到海浪声和鸟叫的空屋,里维特电影里的空屋是过去与现在、真实与虚幻的交界点。 |

|

即便是我们已经见识过的种种魔术,却依旧在幻觉(更准确些,并非幻觉,而是时空的可能性)投射出的飞地一般的空间内流连忘返。Emily与Charlotte看似一直在演别人的故事,但实则是自己生活的观众;通过一场象征性的死亡与争吵,追寻到了失落的时间(Beatrice的重现)。然而二人离开之时,一尊新的丘比特雕像则再次确定了屋宅的幽灵属性:无限循环中的一周,因二人的介入产生出新的可能;妄图通过二人来自救的Clémont和Paul也只能因无法走出屋宅而再次堕入失败。 |

|

想象力丰富 |

|

爱情,一种虚实难分的存在。戏中戏的不断滑入现实,信手拈来的运动镜头。开场戏非常有意思,奈何实在有点过长…… |

|

一部迂腐到让人无法透气的法国电影 |

|

看不进去,看得要睡着了。 |

|

4.4 大寫的戲劇人電影。很多戲中戲與戲中戲的交纏,所有角色幾乎活在一個真空世界裡,除了排演台詞外,所有人物不是自言自語就是相互說著些癡人囈語(窒息感是逐步提升的,房子裡的聲音提供了一些呼吸出口)房子與房間既是現實的介質也是虛構幻象的舞台,角色們漫無目的流動在內(包括一些指向性很強的場景),是一種難以預測的,因此顯得很自由的幻覺,越是這樣越說明表演及文本背後的高度控制,破除這樣的控制(劇作家)便需要意外,魔術師的角色提供了這些意外(安排的結局、製造的幻象)開場戲與結尾戲都拍得很棒。片名翻譯切題啊 |

|

里维特真的应该当化学家,太喜欢做实验了 |

|

3.5//确实有些太长了 但完全感受到简伯金的魅力//戏中戏的设置反而让人清楚感知到真实与虚构的边界 或许这确实是80年代的法国电影或里维特个人热衷讨论的议题//在此之外 多面立体的女性形象和她们作为人的主体特质 在一些其他电影的衬托之下 显得尤其明确 可能性本身就很重要 |

|

与女友有同感,感觉出航记里有股发自内心的童真,看这部却有成人装癫的造作之感。前者令人受到感染,而后者则让人保持距离……(陷入了绝望的冗长的无聊中 |

|

22/2/27 |

|

又见很美妙的开场 |

|

想法挺有意思,但是太长了,看得有些累了。 |

|

戏中戏很有意思。

Beatrice太仙了!

『你就像有史以来最美的日落!』 |

|

里维特的电影不要轻易挑战——这是我的遗言。 |

|

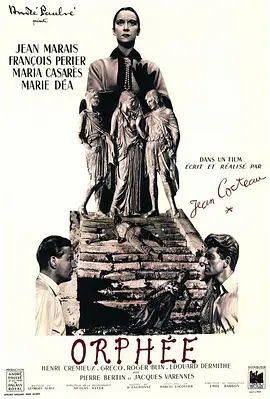

★★ 也许那只坐在打字机旁的猴子所做的只不过是一种翻译,一种听-写罢了;也许莎士比亚也只不过是翻译了莎士比亚...不过,奥菲莉亚可不乐意! |

|

被三小时的长度拖垮,最后看完已经不在乎里面的主角如何交换伴侣了,只能爱上令人惊艳的开头和那个勤勤恳恳打莎士比亚戏剧的管家。 |

|

2.5/4.0

对于描写多对男女之间的情感而言,重要的也许是以一个侧面展现出关系的复杂和情感、欲望的无尽生灭,里维特是通过戏剧和现实的张力塑造这种复杂的交织结构的。戏中戏、戏剧、旁观戏剧的人构成了布莱希特式戏剧的骨架,观众和人物都在无尽的进入-脱离运动中体验着情感的真假虚实,为此里维特运用了很多巧妙的长镜头,总是出现很多镜头在戏剧和现实之中穿梭,摄影机就是幽灵的眼睛,场面的调度就是情感的发生器和刹车——镜头就这样被赋予了情感价值和戏剧能量。结构很巧妙很精致,但是对我而言这更像是一种技法展示或者灵感提供,或许并不需要将这个电影构建为三个小时,这种巧妙和精致的布置一个半小时足以容纳。

里维特好喜欢在戏剧和电影之间建立指涉的联系,这一元素也是他情节和脚本设计的核心理念,但是看多了或亦会厌倦吧。 |

|

说实话 看到杰拉丁的时候脑中永远都是她那令人敬畏的父亲查理卓别林的脸

这点对于她的表演怎么说也都挺吃亏 |

|

可能是里维特片中字幕品词用的最多的一次//Parfois, le dimanche soir//Donc, ce lundi, vers midi//Or, à l'aube du mardi//Néanmoins, mercredi matin//Car c'est déjà jeudi//然后终于Mais, le lendemain matin//Et vient le samedi soir.

小品词总是和时间联系起来,一次次停顿带来变奏与新的(即兴?)变化。就像一边是由过去写成的剧本,一边是预兆未来的幻象,现在就在这种混合中生成。梅洛-庞蒂:“每个当下都是对其所撵去的过去的重申,也是对任何一种未来事物的预期。” |

|

结尾的小天使太可爱了吧 |

|

170min |

|

#tiff cinematheque# 隐隐记得自己特别特别喜欢,待重看 |

|

有钱人真会玩 把自己的八卦写成话剧在自己家里演给朋友们看 |

|

真幻术 |

|

里维特总能在实验性上做到让人惊叹 |

|

直到戏中戏结尾出现的那一刻才真正觉得有点意思了,这种舞台实景近距离化也许并不能带给观众实感,但这点小意外带给了导演现实、带给了演员虚幻。排练过程太无聊了… |

|

内容上还是前面几部女性主义片子的解构重组,形式上那座大房子是克莱门特的力比多空间,他的目标是将他者的欲望全部捕获。

而片中的三个女角色的觉醒程度各有不同,她们在男性的欲望丛林中不断的停滞与穿梭,像是经历了一场场惨烈的战斗;

保罗/比阿特丽斯是个异数,他/她打破了了克莱门特欲望体系中男女权力的结构,也是迫使艾米丽和夏洛特走向觉醒的关键因素。

至于影像方面,不得不感叹里维特真的是新浪潮里的顶级魔法师,比侯麦的魔法还要魔法,真的很绝。 |

|

不是比阿特丽斯的女人,处在可能性中的女人,不愧是里维特,逃离传统的桎梏,包括但丁和希区柯克。 |

|

Metteur en scène comme croque-mort. |

![豆瓣评分]() 7.2 (94票)

7.2 (94票)

![IMDB评分]() 7.0 (584票)

7.0 (584票)![TMDB评分]() 6.00 (热度:1.96)

6.00 (热度:1.96)