|

#SIFF。全片用无聊沉闷的内容和形式展现给我们主人公无趣的人生,2个小时像度过了200年。原始的、麻木的、被限制与自我限制的舒适圈牧羊人,和海鸥一般,是这个自然界里平平淡淡的生物。除了电话机和老照片作为必要的人类文明道具,整个人生在浩渺的时空里被架空。侘寂衣架,烧柴铁炉,没有文明就能极简。 |

|

海棠湾万达5号厅看得我焦虑症都犯了,演员脸上和身上总有一条条若有似无的绿光出现,偶尔还出现在墙上,草地上,门框上,或者雪后的树枝上,绿光总是神出鬼没,无处不在。我一直在想为什么会有绿光,导演用绿光的意义是什么,思考到散场,我发现是5号厅的银幕出现放映事故了,门口紧急出口的绿色指示灯映在了凹凸不平的银幕上。片子不错,可惜我完全被绿光分心了。 |

|

三个片段,人生四季,对一个人的生活近乎白描的捕捉,这样的电影连剧本都省了。 |

|

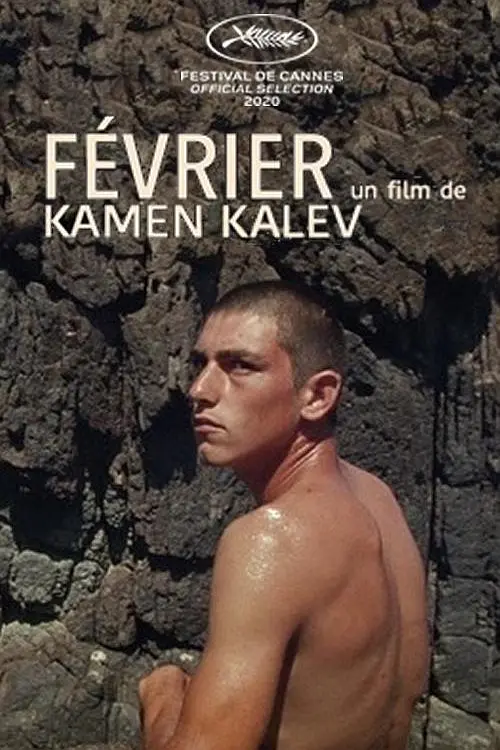

海南节“世界电影”栏目的展映影片。记得六十年代上大学的时候,看过一部保加利亚的电影《当我们年轻的时候》,二战中的凄美爱情故事,黑白影像充满诗意,光影、组接、声画技艺十分精致,一直忘不了。这么多年过去,再看到保加利亚的片子,又是那样艺术,别具一格。童年的“放羊”、青年的“服役”、老年的“二月”,三段体的结构“人类学式”的方法表现了一个牧羊人的一生。每段都只有一些劳动、生活的场景片段,没有常规的因果关系的线形情节,有的只是这个具体、生活着、生长着的人。这种非常独特的艺术表现,着实开人眼界。大自然的万物之声画,充满了银幕,诗意浓郁,让人难以忘怀。 |

|

行走,观看,重复;早上,中午,晚上。在所剩无几、被称为唯一阳刚的爱外,人与自然的结合成了他慷慨而神圣地爱的寄托。听同伴读描绘自然与人类关系的诗,在飞翔的海鸥群下学着海鸥叫,看爷爷和羊群相处最后把自己变成了爷爷,祖先就也快在某个日期等到他了。那时,他是否为自己克制的一生后悔,又或者对自己的选择无愧。他成为了别人口中那个循着父辈道路前行的愚蠢农民,又或者另一个环境下如万千尘埃一样的渺小存在。 |

|

2020戛纳片单,童年,青年,老年三段叙事构建了一生 |

|

3.5 孤独的人和广阔的自然,音乐有点too much |

|

#siff2021 自然景色倒是有灵的,如果说这是摄影风光写真倒是更能接受。文本贫瘠就是贫瘠,加上诗歌念白也是空泛。大量的留白并非催眠的致因,电影里的恰当留白比比皆是,而这单调累赘的重复,目标人物从左边走到右边,近处走到远处,故作深沉到令人发怒。突兀的配乐反而变成了赶走困意的刺激物,震得人一激灵。悬崖边的鸟叫简直是最佳入眠白噪音,失眠必备(每天睡够十小时的人看此片才会毫无一丝困意吧… |

|

這是一部近似無聲的電影。羊群走過,耳朵或頸項懸掛的鈴鐺互相碰撞,清亮,有點悶悶。舊羊舍裏的白玉雕像,一個人施捨老鷹食物。我想第三幕的暴風雪夜,佩塔爾無論如何都要幹到的,或許就是那兒:堆滿稻草和髒白布,早就沒有什麼生命的蹤跡。軍營的鴿子,小島上漫天遍野的海鷗啼鳴,浪漫的篝火吉他之夜因兩聲槍吼染血。沙塔洛夫每天都看海鷗,他慣於寂靜,他不要軍人的功勳和榮譽,要和爸爸、爺爺一起看顧他家的羊。他把被殺的海鷗還給另一頭的自然:海,擁抱海鷗棲息的峭壁。年輕人們從懸崖躍入淺海,他沒有加入,他有自己的孤獨選擇。妹妹已經有了爺爺奶奶的容顏,我們也會成為自己童年時敬仰的先輩。他捅河底淤泥,在冰封的河面打起水漂,他喜歡詩歌,“細角刺聆聽自然的痛苦”。極度浪漫,極度荒蕪。大音希聲。 |

|

岛上和老年太好了… |

|

2021SIFF NO.7「工作与时日」般“风景化”的日常 看似冗乏却意外地不容易睡着 需要读解的文本被降到最低限度(正如战友翕动的嘴唇诵读着寂寥 语言是诗的媒介却是诗意的累赘) 视线也无需努力去聚焦于银幕的某些点 空镜轻揉眼眶 “观看”动作本身即休憩 密闭的影厅向自然敞开 银幕生态与观影生态平行 起初是羊铃声与手机铃声、迟到的慌乱小碎步与踩踏林中残枝的声音、小屋旧物呻吟和影厅座椅吱嘎作响 然后共同沉入死寂 感受保加利亚风雪夹杂口罩反弹回的呼吸 真正的「寂静之地」并非被恐惧捂嘴 而是这种无形的吸力中抑制的默契 |

|

3rdHIFF#某种注视的力度,人物脱落的半点痕迹:直觉被消磨,逐渐感觉不到时间流动的意义。愈发痴迷于(被)凝视的场所——看着客体随意的漫步,听取梦里的呼吸,或沉重或浅淡。定住、蔓延的风与雪,行走的人类速度,变得缓慢。唤起记忆如初的那般温柔,于心的低语所呢喃着的时候,情感才将言语剥夺,告知我们美好的风景永不消逝。 |

|

#24th SIFF# Cannes2020入围。最后阴错阳差把这个片子捡回来了。卡门·卡莱夫从东京拿奖就关注了好多年,他后面其实真的是flop得哟……卡莱夫从罗马尼亚新浪潮跳到了慢电影我是咋也预见不到的……这部片跟之前完全不是一个体系的,拍得像一部中亚电影,反倒跟同时Cannes2020de[开始]视听风格有点像,思想资源一看就是曼彻夫斯基那几部,关键是写一个自然恒常啥新东西也没写出来。自然声录得太好了,大银幕看条件反射地安神催眠……旁白由导演朗读,文本来自保加利亚某诗人,以及加缪等。有资源再仔细研究。 |

|

#SIFF2021#镜头真的很美,但我真的这辈子没这么困过 |

|

真诚的旧电影。 |

|

#HIIFF2020,一部平静且缓慢的电影,一个关于孤独牧羊人的故事,在你对人生充满不确定的时候这部电影也许可以帮到你一些,当你看到第三幕,你会爱上这部电影。音乐和摄影都很赞。#2020年度剧情片十佳 |

|

3.4分 |

|

Part I 阿巴斯风的孩童观察,Part II 老塔样的环境风物,Part III 塔尔式的乡野生活。在大量固定镜头中端详,配乐作为超自然的成分,引入奇妙的时刻,会想起鸟类变形记。二月的回忆,都在风声中延续。最后几乎是随风而逝。 |

|

极简的自然主义生活流,可以让人轻而易举地沉浸到叙事基调中,哪怕无法完全进入主人公的情感世界,也还是能体味沿途寂静的风景。在一首诗里,每一个词语和句子都应当是诗,反映在这部电影里,摄影和调色就是组成诗意的基本元素。用大跨度的三段式摹写男人的一生,俭省和留白虽然是个极大胆的策略,但又与全片一以贯之的风格匹配。想起李志那句歌词,“我们生在就是孤独”。#40th Istanbul Film Festival# |

|

2021届上海电影节第二场,男主一生太孤独了,劳动人民一生太辛苦。 |

|

#SIFF2021 分三个部分:过去、兵役和二月。极简的、诗歌般的冥想电影。撷取人生的三个阶段讲一生——在这种尺度之下,除了生或死,不需要任何戏剧和冲突。 |

|

声画体验一流,于是在影像空间的无限留白和胶片呼吸中,睡过去或者是放空徜徉都是很畅快的。 |

|

一部保加利亚电影,它的诗意是沉着的,如果一个人对大地性毫无经验和感受,这个沉着也许被接收为冗长,但我认为它绝非冗长,冗字缺乏雨水降落在它上面,而这部电影里所有的光和泥土都是被浸润过的。男主角的孤独是一种绝对臣服,对大地这古老潮湿的子宫。这种电影完全基于生命的经验展开,而叙事仅仅是注视这种经验。 |

|

siff2021,居然是本届最佳。我知道闷,但是就在沉闷中,想到童年、想到《塔洛》和《山河故人》。仿佛我也那么放空漫步过。不知道为啥,还是觉得男主对战友,是爱情。 |

|

一个牧羊人生命中的三个时刻。淡化叙事,注重人与自然的描写,极力模拟出生老病死、循环不息的生命轨迹。有诗意盎然之时,也有枯燥乏味之时,宿命论与神秘主义交替出现,并不算原创的构思。一个人做出不寻常的人生选择需要勇气和决心,同样值得钦佩和欣赏,至于能否获得共鸣则见仁见智了。 |

|

和《妈妈和七天的时间》有异曲同工之妙,尽管妈妈是人生中的七天,本片是人生中的三段,两者都是在凝视生命。主题和情绪稍微有些白给,但与时间同行,人生的细微之处充满感动。喜欢影片的结尾,逝去的生命安详地躺在那里,而老去的生命依然向阳而生。 #SIFF2021 |

|

3.5 |

|

+ |

|

绿光 睡眠 5号厅 |

|

太孤独了 |

|

#戛纳2020,索菲亚开幕片,谁的人生不是一场孤独的流浪… |

|

一个农民与自然、与土体相依,躺平的一生。最后的长镜头太美太美了。part 2男主美得刀削斧凿,他想做牧羊人,而我想做他的羊。 |

|

一个男人的少年、青年和老年,三段人生却都只有一个主题:孤独。 |

|

揭示了另一种平等影像的可能:在我们目之所及的地平线内,还存在着一条听觉的地平线。那些突如其来的“音效”的缺席令我们失去了对那只摄取声源之耳的掌控,舞会演奏的骤停和篝火边的吉他似乎也在戏谑着有源与无源音乐的界限。鸟群的叫声则酝酿着不容置疑的混沌,男主投“声”其中接受其邀约(正如他目睹一位士兵纵身一跃“引燃”整条河流的声场)。斯特拉波:“只有当我们把天空投射到大地之上时,我们才能够真正描述大地。”当年老的他在冰河上扔着石子时,铃铛声再次响起,可羊羔在哪儿呢?我们的目光焦急地在大远景中寻找着。

最后一镜:他伴着配乐走向混沌的氤氲中,地平线消失了,无论视觉还是听觉。 |

|

劳作、沉思与发现的喜悦。在电影接近尾声的时候,我已经开始追忆(而不是回忆!)电影的开头。多么美妙。 |

|

#HIIFF,3.5分。老年>青年>少年,也应和了“我们上年纪了也变成了前辈的模样”的台词。最后,老人在雪地里的镜头太美了,孤独的舞蹈也加分不少。可能在大家沉睡或半睡时,我在最后葬礼上擦了擦眼角的泪。孤独之歌。 |

|

+ |

|

对生命毫无修饰的热爱与尊敬。 |

|

7.0/10 #siff24th 略有失望,三段纵然是从童年青年老年三个时间节点侧绘了一个人的人生,但单从图像上来看却没有太多延续性,且在第一段和第三段中时间过于模糊,季节和天气交织在一起,没了强叙事性的文本后,地貌的杂乱也无序了时间。前两段通过主角对外界的凝视来唤起一些不可视之物,但是画面的主题色调又过于温暖和丰饶,使得两者并未很好的搭配。 |

|

随着漫长时间岁月的流淌,遵循一种拥抱自然主义的诗意的生活方式。 |

|

Past-Military-Feb |

|

我太喜欢第二幕了!全方位地五星!

尤其声音实在精妙 甚至漫天的海鸥声都在触动我心 孤独而温柔 |

|

渺生三季,贫瘠又诗意。第二部分真的如夏日之神一般热烈天真,更衬凛冬的疲乏黯淡。 |

|

上影节with小张,难看到看一半离场 |

|

2021SIFF #06 |

|

放羊,玩耍,雕像。训练,听诗,观鸟。农活,雪地,电话。

原罪是逃避此生而寄望于来世。 |

|

对不起我太困了,摄影好看,然而我觉得海南的影厅和播放介质有问题,高光都泛绿了…… |

|

#SIFF2021# 昔我往矣,杨柳依依。今我来归,雨雪霏霏。//第三部分的前几个镜头向我们坦诚了作品的秘密:摄影机笨拙而艰辛地跟随着雕塑一般的农人,好像同被拍摄对象并无二致。于是贯穿前两部分的不明觉厉的恍惚感觉、以及两部分之间刻意愚拙的对位全部获得了合理性,毕竟回忆总是充满了无所得的失意与悲苦。所有这些粗糙的笔法让我们真正切近了老人沧桑的面容与蹒跚的步履---一个暮年的生命最本真的样貌。 |

|

上影节第二场。非常舒缓诗意,画面极美。驻足,停留,凝视,行走,逃离,死亡。孤独是从背身离世界远去时,心绪凝结滴落后,面对神,面对无垠的自然时,那沧海一粟般的渺小无力感。学海鸥叫那里印象很深。 |

|

夏日之神离去,我所剩的爱已不多。 |

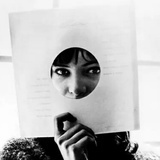

![豆瓣评分]() 7.5 (280票)

7.5 (280票)

![IMDB评分]() 5.5 (77票)

5.5 (77票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%