|

每年都有这么几部以孩童的视角来表达的类型片,有的叫嚣呐喊,有的像本片样涓涓细流。都在面对历史,总有人让你别忘记他们。挺好。 |

|

冷门好片。世界上最可怕的事之一,莫过于一部分人,认为自己有权利决定另一部分人的生死。 |

|

简直没有一点希望 |

|

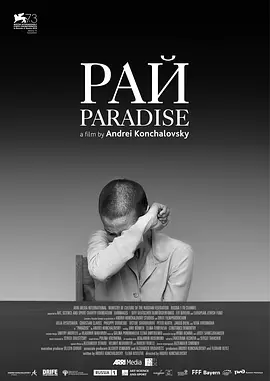

非常典型的德国电影,两个多小时看似沉闷却暗藏波涛,踏实的剧本稳重的节奏揭开了人性的两面性以及所谓优胜劣汰的残忍和披着宗教的杀戮。影院上座率一半,大多数都是一个人来看,没有一个迟到的,没有一个随便说话制造噪音的,没有一个提前离场的,最后结束掌声整齐的响了起来。都是尊重电影和自己的人 |

|

并与朋友们团结在一起,企图破坏这个计划,影片以孩子的视角展现了令人震撼的一段历史,以及人性的善恶,二战时超过五千名儿童死于纳粹安乐死计划 |

|

德国二战题材影片,全球第一 |

|

选择克制的表达方式并不等同于平淡的叙述。

最终,Lossa变成了一只黑色的乌鸦,飞到心爱女孩的窗前停驻,萦绕的低语,虽有不舍和未达成的愿望,但它告知了灵魂已到达自由之国的喜悦。八月的雾,浓烈而冷寂 弥漫开来,将他的生命扼于其中,期待风吹散雾的那天,有你垂头哭泣的痕迹。 |

|

电影还没有最后的几行字幕和照片来的震撼 |

|

向来不啻以最坏的恶意面对人性,团体,政党,国家。如果真的有上帝,上帝估计真的已死。 |

|

人性的泯灭 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/icon/up51278532-3.jpg)

|

医生本是救死扶伤,却成了凶手;护士本该照顾弱者的天使,却成了地狱的小鬼;医院本应康复治疗,却成了焚尸厂。但,各种冠冕堂皇的借口都抵不过孩子的质问,各种残害生命的圈套都逃不过孩纸的眼睛,各种所谓的规则记录都无法遏制孩纸的活泼可爱。 |

|

人性,人心,人先 |

|

可怕的犯罪 |

|

理性克制把感情给克制没了。 |

|

太沉重了!真的无法想象人性到底有多阴暗 |

|

以儿童的视角来看待战争的残酷,用儿童的纯真善良来抵抗肮脏的世界,用最德国的方式来批判德国曾犯下错误。 |

|

当人类将自己所不需要的孩子和敌人的孩子都以“关爱”的名义消灭时,我们还何以配生存于世上? |

|

喜欢结尾平淡的无力感。 |

|

拍的很克制,包括几场高潮戏份都没有太刻意煽情,反而是几个小孩角色间的情谊更让人感触。只给三星的一个重要原因在于类似题材确实太多,如果单纯的以为从孩童视角入手便可先声夺人获得满堂喝彩,那么导演就想的太简单了。客观上来讲,本片在诸多方面都仍存在些许不足,在同题材中仅算中等,远非优秀。 |

|

压抑,残酷的战场。 |

|

怎样一种共鸣才能震撼人心 |

|

就差一步,你怎么就差那么一步。 |

|

压抑 |

|

最后小女孩是知道还是不知道?个人感觉没演出来。 |

|

如果你向叶尼赛人许一个愿望,他不能拒绝。 |

|

白衣天使变成谋杀犯人,刽子手,今天在我们国家依旧存在,在这个世界上依然存在。 |

|

人如草芥 |

|

3.5 Jakob the Liar |

|

国家帮助人民减轻负担,安乐死有缺陷的孩子。“德国人不应该把钱花在养残疾、疯子上...”

一边觉得这很可怕,但内心深处也觉得这个理论在某种程度上有道理,轻度是解脱,过度就是屠杀。

异常沉闷的片子。Asylum,psycho,disability,所有沉重元素都混起来了。 |

|

我觉着克制得恰到好处,观影过程中发作不出来更刻骨。如果电影刻意煽泪,我反而会怀疑导演的用心。和1942形成鲜明对比。 |

|

男孩子的视角和处理方式,可以说是很成人化了;快结束时刚想说结局到位,但女孩子的那句话仿佛当剧中人设都是智障;一段值得了解的历史,但人设扁平,叙述方式非自然 |

|

沉重压抑 |

|

拍的很棒,从画面到剧情都属上乘。灭绝人性的长官们、善良的中年护士、被洗脑的年轻护士、犹豫的男医生、态度暧昧的教士、麻木的解剖师、天真无邪身患残疾的儿童及我们最善良的小男主角,角色特点显明。埃勒斯被迫害了,但小女孩和大家说他去了美国,这是希翼也是深深的绝望。而刽子手并未得到应有的惩 |

|

残酷吗,这部电影大概已经是最温柔的恶了,至少片中人物负有愧疚感。劣等基因由什么决定,难以生存的人终将被淘汰,希特勒肯定也没想到如今生产远超需求任何人都有了生存的权利吧。刀被拿在手中,便将从自我保护的工具,变成满足一己私欲的手段。不过确实希望死刑存在,即便活着可能是更好的惩罚。 |

|

导演功力不够,有些地方有点假,冲淡了残酷主题 |

|

因过于克制收敛,很多情绪始终闷在压抑中,此种做法有利有弊,可以去掉惹人厌的部分,但也令角色有失色失衡之嫌,着力点显得不那么准。演过《伪钞制造者》的卡尔·马克维斯饰演了父亲一角,戏份不多,但表演到位。对13岁健全男孩的谋杀,并未直接表现,画面落在实施谋杀者将病房门关闭,显得颇有意味 |

|

德国真是一个很内省的民族,对于二战期间那段残酷的历史,德国人基本上从各个角度,进行了反思。此片则又是一个以前忽略的角度,也即纳粹的内部净化计划,根据真实的事件改编,如实地叙述着那段历史,不去煽情,也无过多花活,自然有着感人的力量。 |

|

九分钟 |

|

二战的新视角,由合理的安乐死逐渐走向失控的毒气室、人类清除计划,很难相象那些孩子的痛苦。

小演员的演技真的太好了,镜头语言也美得无法用语言形容。

月夜两人一起出去划船的场景真的太美了。 |

|

很沉重的话题,导演用克制隐忍的镜头还原【安乐死】的真相,虽然是孩童视角,但依旧看得人心疼,染血的手术刀,苍白的尸体...披着宗教外衣的杀戮,Ernst只不过是众多受难的孩子们其中的一个,导演没那么残忍的表现出他被杀害的一幕,但他说当我死后,我会变成一只乌鸦,最后结局那只乌鸦的出现... |

|

沉重:极端的思想是锋利的屠刀。 |

|

这种题材如果拍的批判一点可能更好些,导演站到旁观者的角度完全无感情的描述感觉还是没处理得太好。 |

|

没有任何人有权力主宰他人的生命。 |

|

电影节第13场 天幕新彩云 拍得略微有些平淡,小姑娘好可爱,想养。 |

|

看过 |

|

#BJIFF7#08天幕彩云影城,很沉重 |

|

开始美女护士登场,我以为来的是天使,结果却是来自地狱的恶魔。男护士很矛盾,他一直纠结对错,但是后来在金钱和劝说下,默认了自己是在做好事。男孩爸爸走后对院长说了句我会回来接他的,院长关门后笑了,开始不知道为什么,后来结尾也没再出现他父亲,这时候我才醒悟,院长其实不止一次听到这话了。 |

|

历史是冷酷无情的,然而这份冷酷无情,永远不应该让孩子来承受。 |

|

无声的反抗。 |

|

虽然没玩煽情,但是依旧感觉力道不足。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (2991票)

7.7 (2991票)

![IMDB评分]() 7.3 (3,035票)

7.3 (3,035票)![TMDB评分]() 7.40 (热度:5.60)

7.40 (热度:5.60)