|

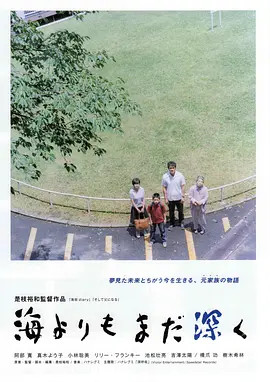

我见过很多神像,都没有那座灵验;我经历过很多夏天,再没有那年难以忘怀。我不再趁着夜色出走,不再把安娜藏进树冠。习惯穿湖蓝色睡裙,慢慢喝光牛奶。妈妈走了没哭,玩游戏没哭,扎针没哭,那天我却大哭了一场。只有我知道,在后车窗外乍现的烟花中,我曾对圣母许了个愿。九三年的夏末,那愿望实现。 |

|

光线通透的乡间夏日,树木蓊郁,虫鸣可闻,极其舒服自然的影像基调;幸福就是终于能放声大哭,是黑暗中无声的摩挲,是历经重重心结后的释然;两个宝贝都太可爱了,“有我爱你啊”,得女如此夫复何求;对天堂母亲的渴慕转化为尘世间妈妈的相濡以沫;结尾突如其来的眼泪简直太棒,神来之笔。 |

|

到平遥国际电影展看的第一部电影,是“电影节精选”栏目里的展映作品。该片获得柏林电影节节最佳处女作奖。年轻的女导演拍摄得十分有个性,紧紧抓住六岁小女孩的视角,生动,深入,尽显作者的视听捕捉与掌控之才华。 |

|

「九三年之夏」做得最好的地方是,我們的視角與小女孩是同步的,在敘事上,我們並不先於小女孩知道任何事情,這感覺像是導演拉著你的手,帶著你重走一次她走過的路。 |

|

柏林最佳处女作当之无愧。这片子太难拍了,两个小孩不仅走位精准,情绪也非常饱满到位,整体连贯细腻、自然流畅,简直就像纪录片一样。巴赞评价《德意志零年》的优点时说,“我们对这个孩子所思所感的了解始终不是靠直接可见的面部征象,甚至不是通过他的行为,我们只是以印证和推测去理解他”。这也是《九三年之夏》的拍法。结尾也就是这样炸裂的。 |

|

停电之夜孤独一人,汽车上扔掉梳子;通过圣母像为母亲送礼,密林里的妒忌心;被失踪的黑猫,将牛奶倒在睡衣上;离家出走那夜独自系好鞋带,忍到最后走心哭泣……孤儿女新家记事,从大城市到乡下,从祖父母宠溺到大舅后爸妈,刻画得太细腻太好 |

|

影片开头男孩子问“你为什么不哭”,到结尾她突然就哭了。年饭时长辈问我是否记得小时候一到傍晚便大哭、然后爸爸抱我上天台。特别尴尬,这么多年我从未真正记起这些时刻,取而代之只是语言。今晚我想如果小时候就知道跟爸爸或外公外婆在一起的时光只有短短十几二十年,每一秒钟过得都会不一样。 |

|

母亲,倘若你在那边看见一只很小的白船儿,不要惊讶它无端入梦,这是你至爱的女儿含着泪叠的,万水千山,求他载着她的爱和悲哀归去。 |

|

故事以孩子的视角展开,把孩子的心理拍的非常生动,小孩子在大人面前的心理,刻画的非常微妙,但换到成年人的视角,就理解大人们为什么疼爱她的真相。但这个故事却并没有悲伤,还是一个孩子在理解成人世界之前的状态,她在不断的成熟,逐渐感受到来自生活的痛疼,幸运的是她的身边是无尽的夏天和爱。 |

|

倔强小女孩的乡村成长,慢慢融入领养家庭的故事。镜头带着凝视感,很像侯孝贤的“冬冬的假期”,看的时候就感觉导演是把自己的经历拍进去了。女孩最后毫无征兆的大哭快把我的心给融化了,好想生两个女儿然后看她们一起长大啊! |

|

镜头没有十足的客观,但是表演真的,真的异常真实。最后无预警的那一哭,还是在说离开当时不是真的难过,不经意想起已然离逝,才是真的伤心。 |

|

事实上,导演在等待某事发生,而我认为真正的生活流是随时有事发生,结尾这种感觉很明显。比起《赤裸童年》什么的差得远。 |

|

是孩子第一次认识到死亡、体验到悲伤的过程,痛很真实,但Frida也很幸运因为她是在接受一份新的爱的过程中体会到的,更多的人只是纯粹的痛而已。琐碎但细腻的处女作,Anna超可爱❤️ |

|

私人电影与客观影像。 |

|

私语影像与普世影像完美融合。自然的镜语和细腻表演使影片浑然天成,比真实还真实,足以唤起无数童年回忆与情感共鸣。离家出走(-因为这里没有人爱我 -我爱你呀)与结尾猝起无名却又不无释然的痛哭俱为妙笔。| 渐次拧龙头触摸滴水,摇小勺,"睡时你会吃下好多好多千克苍蝇",在床上肆意跳跃。(9.0/10) |

|

我能看到她笑颜下的妒忌,也知晓她沉默时的小心思,她许下的愿望、走过的阳光、不小心跌破的膝盖我都曾有过,敏感、内向、沉默,她——小时候的导演是一个我完全不认识的朋友,但我们并没有什么不同。年后继父侄女的婚礼上,面对着全然陌生的两个家族,我举足无措,所幸在九三年的夏天,她做的比我好。 |

|

女性视角非常鲜明非常美的处女作,赏心悦目的观影体验,就是小朋友爬树镜头都色彩和谐,安娜小小姑娘真是可爱*^o^*极了,收养的孩纸那种微妙的嫉妒争宠小心思描绘不能更细腻更心酸,孩子气的坏事也是心疼两个孩子,与养父母的关系,双方都是需要适应和克服心理障碍的,影厅里哭的都不少,男生都哭了 |

|

小女孩有点过度敏感,略可怕。导演成功捕捉到儿童的细腻面,却讲不出更多,可惜。 |

|

7.5。形散神凝。童年初识的病与死,爱与怕。小演员敏感精确,最后一场戏的节奏太好。“我明天再走吧,现在天太黑了。" 背景声设计佳,爵士、雷鸣、隔墙呓语,声声入耳钻心。作为女导处女作水准可嘉,值得关注。 |

|

2017柏林新生代单元国际评审团奖(并列)+最佳首作奖。看完卡拉·西蒙的Miu Miu短片回来再看这个,完全是导演回望与重建的自传——母亲因艾滋病去世后被舅舅一家收养的第一个夏天。严格以小女孩作为视点人物,细节丰富准确又生动至极。卡拉·西蒙拍儿童戏真是一绝了。虽然不免仍有用儿童理解不了的大人对话来带出关键信息的手法,以及略有些太琐碎,但想一想生活不就是这样吗?以此破了类型片套路也非常之棒。结尾非常厉害,虽然不是个直接能一下看明白的处理,但回味过来(比如小女孩为什么终于哭出来了以及这个哭意味着什么)就觉得写得实在太好了。 |

|

风声鸟语水流潺潺。我看我听我表达,我想我懂我沉默。我用一切感官构筑对世界的理解,这是最初的我,亦是最后的我。 |

|

1.圣母像出现了三次,小女孩两次祈祷一次报复,她太敏感了。2.姐妹互动的时候,女主角的穿着让我想起来了穿裘皮的维纳斯。3.结尾戛然而止,出现一行字,给母亲。啊,再大的成年人胸口还会疼痛,像童年的委屈。我觉得是眼泪为了继父而流的,是爱情。4.恭喜加泰罗尼亚独立。 |

|

情绪刻画到位,是一种没切身体会过就无法表现的细腻和真实,作为一部处女作,选材和处理方法情理之中,品质和水准却是意料之外 |

|

过去,现在和未来,电影里的时间也是这样,《九三年夏天》所带给观众的无疑是过往,是回忆。没有青春的炙热,有的其实是童年的懵懂和对世界最初的认知,观众看到的其实是童年记忆,用大人的口红,过家家的游戏,谎言以及嫉妒等等。我从中找到回忆,波澜不惊,平实又美好。离家出走的那句“天太黑”笑哭 |

|

年度十佳。今年最舍不得看完的电影,除了《脸庞,村庄》,就是它了。浑然天成的生活流,观感太舒服。 |

|

虽非烂作 儿童电影向来难脱俗作 |

|

与时俱进,平遥第一天就来个加泰罗尼亚电影,听到Bone Dia,才确定是加语。那就扯淡些,把母亲过世后,小女孩在亲戚家度过的这个夏天,当作加区脱离西班牙独立的日子吧。 |

|

影片入围2017年柏林电影节“新生代”单元,并获得最佳处女作奖 |

|

《蓝色大门》里说,夏天什么都没有发生,就只是跑来跑去。但每个夏天似乎都有不一样的际遇,自己在阳光下树荫里哗啦啦地长大一些。那么多生动的细节,无法不让我想起童年。喜欢这部电影,就像喜欢《八月》《佛罗里达乐园》,因为情感是没有隔阂的。为什么突然哭了?我也不知道,大概是感到幸福又悲伤。 |

|

说实话我对弗里达没什么好感,领养的舅舅舅妈对她很好,小妹妹也很乖,为她马首是瞻,可是她出于嫉妒也好,寄人篱下也好,对妹妹下手。。也许我要被人说我妖魔化她,但是有些小孩就是因为那么点小事就恶意满满,而且只欺负比自己弱小的人来报复和获得宠爱,以为没有了对手自己就会成为唯一。希望结尾那一哭是她真正的敞开心扉。。 |

|

再多细节不如结局那一哭,弗里达的很多表现甚至让人厌恶,一个愕然进入新家庭的孩子内心的抗拒和反叛的表现,安娜倒是可爱得很。西班牙小镇的夏日风光和儿童视角结合也比较赏心悦目。成长与家庭,性格与环境的话题,处理得举重若轻。 |

|

两个小女孩演得好生动,安娜超级可爱,而弗里达将失去母亲的行为、心理和情绪全都完美的表达出来。结尾弗里达突如其来的哭泣,真的饱含了太多太多的情感,仿佛一道缺口,终于倾泻而出。九三年的夏天,悲伤的、美好的。 |

|

【B】导演的私家录像,失去母亲的伤痛,和寄人篱下的敏感,都被捕捉得细致入微。就私人影像的优点和缺点都有吧。 |

|

如此细腻真诚的电影必然与导演自身经历挂钩,面对新家庭强装的强势,面对冰淇淋的欢愉,对妹妹轻微的仇恨与妒忌,都如此真实,以致看到结尾小女孩突如其来的泪水时毫不怀疑,那就是她长久积蓄的悲欣。 |

|

细腻清新美好,女导演一定是个内心很柔软的人,细水长流的夏日时光,包含成长的伤痛与温暖两面,让人想起冬冬的假期和菊次郎夏天。最讶然的是导演如何将两个幼童的心理和行为捕捉得如此真切,完全看不出调教和表演痕迹。作为刚融入新家庭的养女,那份天真顽皮夹杂叛逆嫉恨的心理蛮微妙的。加区独立纪念 |

|

应该把标签西班牙改为加泰罗尼亚了吧,女导演处女作自传体,长镜头致力于还原到当时场景的心境,而又捕捉到了两名小女孩非常真实自然的表演,感情发展得也很细腻私人,也想起好多日本台湾类似影片还是对这部代入不高最后几分钟睡着了,错过看短评都夸的最后一段哭戏,醒来就是字幕献给母亲。百老汇欧盟影展。 |

|

內容不新,只是很難有人把它往深拍,一來小演員難求,二來何時見好就收,也不容易。Carla Simon心細如塵,讓兒童題材容光煥發,拍出早就該卻遲遲未有的色澤,把孩童真的寫出獨立的人格與靈魂。無聲海浪似的戲劇衝擊之前,是精心佈置的場景和分毫不差的機位,每一寸都美得想身臨其境。 |

|

- 百讲·戴爷 -「她可以哭了。哭是一种能力。哭是一种特权。而为了我们的赢得。」 |

|

导演的镜头像旁观者的凝视,静静的捕捉着孩童的一举一动,她们的笑声与哭声,内心的快乐与悲伤,都细腻的展现在观众面前。儿童不理解成人世界,而成人也总是忽视儿童的目光。影片的基调太令人舒服~ |

|

一种清风拂面、细语绵绵的观感。或许我们每个人都是不知如何排解痛苦、思念、孤独的小孩,只能对生活(或身边的人)发脾气、恶作剧、叛逆、出走,最后却发现自己所拥有的其实已经是幸福的另一种形式,于是我们在突然明白的那一刻放声大哭,与过去和解、予自己救赎。自传体影片(且为处女作)能做到淡然而不疏远、细腻而不琐碎,真的非常厉害。小演员的表演也堪称完美。/ 10.05 |

|

嬉闹中的突然哭泣,细密而微小的渗出着情绪。十分真实自然肆无忌惮,没有任何表演痕迹,可以算是西班牙版是知裕和的故事 |

|

在很多电影中,对于戏剧矛盾的激发和高潮戏份的营造乃至于情绪的渲染都是以一种技术式的手段来完成的,但卡拉·西蒙却故意规避掉了所有戏剧性的时刻,而是用一个个看似毫不相关的短促的、没有叙事价值的场景组合成了这部电影,我们甚至可以说这部电影没有讲述什么故事,因为所有的影像、对白都极其地私人,来自于一些极其微小却敏感的体验和记忆,小女孩对母亲的怀念和对现实的接纳暗喻着我们对于童年的建构实则是对当下自我认知的反映,家庭的概念在电影中逐渐地明确起来,刚开始是心有芥蒂的排斥,将情感寄托于圣母、他人和曾经的母亲,但渐渐地,她开始感受到自己被接纳了,这里容纳了她的自私和任性,在童年结束的这个夏天,分享冰激凌、捉迷藏的恶作剧、手与风的相遇、卷心菜是什么,她终于哭出来了,在了解了什么是死去,什么是活着的时候, |

|

西班牙的阳光夏日和温暖热烈的亲情搭配完美。 |

|

太好了,居然有这么完美的处女作! |

|

清新灿烂的田园风光再美,也治愈不了融入新家庭的阵痛:我故意不系鞋带,不是因为我不会,只是想尝下被宠爱的滋味;我不想和她玩甚至吓她,不是我真的恨她,是因为我嫉妒她得到的爱;我故意离家出走躲在暗处不让你们知道,只是想看看我在你们心目中有多重要。以小女孩的视角,细腻,真实,既伤感又温馨 |

|

讨厌小孩,但是和她一起在最后哭泣,终于意识到某种程度上我讨厌小孩是因为无法与童年的自己和解 |

|

一很很私人化的关于儿童成长的家庭剧情处女作品,导演用随性的镜头自然的表达了孩子真实的内心,不刻意不装也不修饰,就如同西班牙的乡村不华丽甚至有些土气但接地气的充满生活气息。最后小女孩突然的大哭结尾太妙了。教育孩子永远都要有耐心和爱心。 |

|

至于那个小女孩最后为什么哭了,我知道。 |

|

奶声奶气的安娜和中性声线的弗里达都很可爱。在最快乐的环境放声大哭,或许就是弗里达正式告别母亲的仪式。 |

|

C / 前面一直觉得导演的生活捕捉能力只是尚可,但结尾简直完完全全被戳中。摄影机的孩童视角维系得很妥帖,选角很成功,小女主的表演尤其出色。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (18469票)

7.9 (18469票)

![IMDB评分]() 7.1 (8,802票)

7.1 (8,802票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 81

Metacritics: 81![TMDB评分]() 7.10 (热度:7.87)

7.10 (热度:7.87)