|

原本一看原作是Bille August这位戛纳史上最被过誉的电影人之一,就打算提前退场,事实上故事也确实直白且缺乏逻辑。但是影片情绪的摆动很有趣,从虚假的善意到大家似乎坦然接受真相,再一次出现虚假真相然后再次打破它,让观众感到人生是绝望的、无休止的虚假真相的组合。Sarandon把一个没有层次感的角色演出了层次;Wasikowska的troubled lesbian形象和表演让我眼前一亮,她俩一直在飙戏。Winslet在一旁一直过度用力,显得很多余。 |

|

看了半小时才认出Kate,前半段都在共情,婚外恋那段有点为了抓马而抓马了,结局一下就觉得无力很多,但确实是个值得讨论的话题。 |

|

多伦多电影节全球首映,看片氛围太好了。对这样一个悲伤的题材来说,能够让全场带着沉重的心情不时发出大笑,演员的功劳很大。希望今年苏珊·萨兰登能有所斩获。 |

|

#TIFF2019 很棒的家庭伦理剧,情节真相反转好多次。喜欢电影里海边的场景,让我想起cape cod. |

|

至少表演比原版好 |

|

21_140。翻拍丹麦电影2014年电影:沉默的心 Stille hjerte。剧情基本没变,演员也表现得挺好的。包括那句台词,“把窗帘关上,因为我想再醒一次”也照样引用了,但依然还是部不错的,描写关于家庭的爱的电影 |

|

如果你得了重病,是否会有勇气决定离开这个世界离开家人?如果你的亲人得了重病决定离开,你是否会尊重TA的选择,是否有勇气递给TA药水?

如果你知道了自己即将离开,你还有哪些遗憾?你会怎样和家人告别?是否能毫无牵挂地离开?莉莉这样安排自己的后事,跟家人告别,在中国是不是很难做到?

这么沉重的话题,在影片中看似轻松地展开,看似愉快地与家人朋友一起度过最后的时光,其实那份沉重还是在每个人的心里的。莉莉喝药前说“我害怕”,感觉很真实。

还是有一点疑问,安娜小时候看见爸爸和丽兹在一起,是怎么回事呢?詹妮弗分析的,如果爸爸因为和丽兹外遇,而支持妈妈的决定,那可是太可怕了,还好不是。 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

欣赏表演角度值得一看,所谓富裕白人家庭面临的麻烦事,有像只是一种“人民内部矛盾”的单纯,默许一心向死价值观的正确性,用特写捕捉到人物表情的变化,让追求家庭伦理中的秘密变成考验演员演技的战场 |

|

7.5/10 |

|

肥温这波隐身开的 Mia表现尚可 |

|

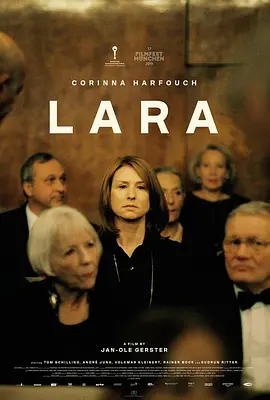

母女三人撑起整部电影,演技太好了,凯特维持一贯的高水准,而苏珊和米娅则是这部电影没拍砸的主要原因。 |

|

凯特·温斯莱特可女神,也可美国中年老婆娘。表面上一大家子人,热热闹闹、人丁兴旺,温馨又有爱,实际上大家心里都有治不好的心病,虚伪是维持家庭关系的根基。身患绝症的外婆召集家人来参加最后一次聚会,虚伪的面具在最后的狰狞下破碎,狗血又抓马,深爱又憎恶,在外婆临死之前,他们终归还是要冰释前嫌。这一切的前提是爱仍是主线,原谅和宽容是人生必经的成长。最后,才是温暖的离别。 |

|

相当温情的一个电影,即使一次次的出现戏剧冲突,也都在无形中化解了,总觉得缺了点什么。 |

|

看完哭晕在厕所 |

|

如果没有无厘头的结尾affair那段drama可能值4星。 |

|

如果婚外情是媽媽生病後才發生,為什麼小女兒小時候就懷疑爸爸和閨密有姦情?媽媽有生病這麼久嗎? |

|

抓马,狗血,拧巴的感情,让人伤心的爱,告别,成长。整体是我喜欢的电影。但有些设计太狗血了。最喜欢外孙,温柔聪明又豁达的少年。 |

|

苏珊·萨兰登倒是不见老,凯特温斯莱特我是怎么也没有认出来,摘了眼镜还好些。#20230306 |

|

特别的好。爱是一直存在的,主角的死是一场有尊严的选择,尽管前面似乎撕开了每一个人隐藏起来的部分,不过撕开旧伤疤流了血才能长出新肉来。

爱是存在于心中的,是对母亲选择的尊重,是母亲怕自己死去之后丈夫无人陪伴而有的对于"出轨"的纵容,是好友的感情,是对子女和儿孙的骄傲,是与女儿们的和解……在那个提前过得圣诞夜,她说了很多话,展示了很多过去她没有给子女孙辈展示的东西。 |

|

家庭伦理剧,几次冲突设置还算不错。 |

|

女卡司们很强,但也就如此而已 |

|

8/10.

安乐死主题。

女主因为生病很痛苦,在取得家人和好友的同意后决意自杀。

影片中的家庭聚会虽然很欢乐,但那是在营造一种和世界,家人,好友快乐告别的气氛,实际上基调很悲伤。生死之间,唯有尊严和自由可守。

影片汇集两位奥斯卡影后,再加上一众演技派,上演生离死别之戏。 |

|

能从容的选择,从容的告别,太难了,太幸运了 |

|

似曾相识的故事,在限定时间用一个事件把全体家庭成员限定在一个固定地点内,大小抓马层出不穷,被迫冲突和交流和解。情节和情感已无特别吸引力,只剩下纯粹看明星互动。 |

|

在描述一個很難斷定是非的課題,不是當事者真的無法設想那種心境。

本來劇情的完成度很高,但最後編製故事的人卻重重的搧了所有人(觀眾)一個耳刮子,讓大家不得善終。 |

|

就题材屡见不鲜,剧本泛善可陈,表演平平淡淡(对这几位戏骨而言),整体略失望。 |

|

根据北欧影片改编,还算有趣。安乐死题材,家庭之间的亲情与矛盾,整体把握还比较适度。最后的冲突处理太过潦草,用一句爱就化解一切矛盾,看似太简单了。大女儿的怀疑,其实细想起来还是颇让人心惊的。 |

|

卡司太强了,节奏把握精妙绝伦。前半部温情脉脉慢速行驶,偶有颠簸但也稳稳过渡,到了50分钟的时候温情饱和度到达极致后开始崩,溃散到电影结束前15分钟,崩了一地的鸡毛慢慢聚拢回来,行云流水。 |

|

Merry Christmas |

|

最大的愿望 就是能看到安乐死合法化的一天!能选择自己希望离开的时间和方式 才是真正的自由 |

|

大多数为人诟病的“北欧改美”的电影会面临一个情绪过重的固有毛病,本片也并不例外。但比起原版的异常冷静和缺乏高频BGM的煽动,美版这种让优秀演员过招和齐聚一起,毫不留情撕着出轨、性向、尊严和临终关怀等诸多话题的一锅端做法却非常对味;即使母亲的房子好似戏剧舞台,只等大幕拉开,让她们说着念白。但Kate和Susan的表演是完全升华了这个故事的,并在最后为她们的角色留下了一些牵挂与同情。 |

|

三星半 还好 |

|

表演水平、戏剧冲突在这个故事里都很丰厚,如果节奏、镜头再讲究一点,就更好了。 |

|

这白左狗血又套路的剧情浪费了一众好卡司 |

|

群戏观感极其舒适 可类似情节剧式的影片好莱坞实在是太多太多了 也只能尽量安排演技咖来弥补略空洞的内容 |

|

一桩事先张扬的自杀事件,如此温馨的告别,如此彻底的沟通,暗伤、隐痛,以爱之名得以消解,甚至用死亡的方式让家人的关系愈加紧密。 |

|

确定的死亡时间。 |

|

LindsayDuncan yay 我一直非常支持als 很羡慕 |

|

最后这个闺蜜和老公好了的设计太扯了 |

|

温斯莱特怎么那么天才啊,演什么都传神,又却都有自己的味道 |

|

喜闻乐见的家庭撕逼喜剧,完全可以搬出来当个话剧演。切入点挺有趣的,但总感觉针扎得还不够深。笑料是够了,但这样一个题材我自己没得到太多的触动。看完脑子里想到自己外公,他的遗愿之一是将自己骨灰撒到海里,但现在那个坛子还摆在殡仪馆的某个柜子中。家庭和情感,真是说不清道不明。 |

|

euthanasia快点合法吧 一个人应该有权利选择什么时候以什么方式死 btw居然看到了dwight好神奇 |

|

The trick is you just show up and you give life your best shot. |

|

四星半。在圣诞夜鬼使神差打开一部一家人假装过圣诞的电影。以前不看病痛、老去、死亡,因为我代入的角色是子女,是被告别的人。现在看,我代入的是老人,是去告别的自己。希望我老了以后能想起这部电影,希望我有勇气在彻底衰竭前自我了结。 |

|

生活本来就是复杂的 |

|

安乐死,同性恋,大麻,开放式婚姻。。。 |

|

Eason有首歌叫《最后派对》,讲的是对往生之后追悼会的幻想,而MV里从梁汉文、苏永康到Wyman等众人一开始得知噩耗都很凝重,然而告别宴上cos奥特的Eason突然出现,一票老友聚餐开趴,把酒言欢,一醉方休,直到所有人都昏睡过去的时候,才和每个人依依惜别,再醒转已经分不清是梦还是真。我喜欢这样的告别,而不是悲悲戚戚的哭哭啼啼。离别本身已经足够沉重,何必满是悲哀。翻拍自丹麦电影的本片照搬了原作的场景、设定和情节,连台词都原封不动,相对封闭的空间里的聚餐、交谈、争吵、和解和告别,有很浓的舞台剧质感,有狗血也有温情,有不舍也有释然,面对生命无可挽回的消逝,有尊严的离去不失为一种体面的选择,虽然为了构建冲突和矛盾免不了有些抓马和拧巴,不过不失表演的精彩。 |

|

禁忌的话题,温情的展现 |

|

希望以后我也能如此洒脱地结束自己的生命 |

|

回头又琢磨了一下,剧本是真的写得差…而且两位女主拼演技拼的有点过了,受苦的是观众…三星改两星PS:老公和儿子的选角实在丑了点... |

![豆瓣评分]() 7.2 (1451票)

7.2 (1451票)

![IMDB评分]() 6.6 (6,432票)

6.6 (6,432票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 64%

烂番茄: 64%![Metacritics评分]() Metacritics: 53

Metacritics: 53![TMDB评分]() 6.90 (热度:15.70)

6.90 (热度:15.70)