|

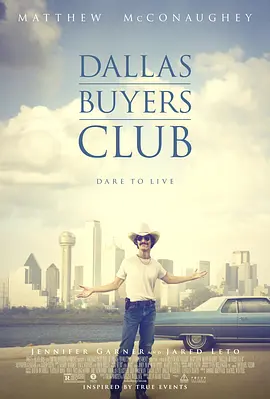

豆瓣平分如此之低,怀疑我们看得是否是一部片子? |

|

如果还把视线停留在肤色之争上,例如同情黑人什么,看这部电影就白瞎了,其实是关于人类行为和社会制度的关系阐述。绝大多数时候,主人公是一种无助亦无能的状态,听上去是不是很熟悉——就是麦奎因作品主人公常见的状态,人生就是一座巨大的牢笼 |

|

他足够克制不讨好,却用最俭省的镜头传达出最深层的情绪;时而仁慈时而残忍,不留任何余地,你只能承受。这明明只是Solomon的故事,却为什么每个角色都活得如此真实。观影两小时,强迫我对自由、种族和其对美国的影响做出比此前二十二年还要多的思考。没有不感冒的题材,只有不够好的作品。 |

|

明年奥斯卡最佳影片,全球我第一个说 |

|

挺好看的电影啊,对本片最莫名其妙的指责就是摆出一副不屑状“哼,政治正确性”,神经病,黑奴题材就政治正确性?就以此被阴阳怪气的指责?这类题材不能拍还是怎么着。 |

|

麦昆在好莱坞下延续了自己的风格,用一个人在极端状况下的身体和精神状态的直接展示(同时尽量简化台词)对观众进行最本能的冲击。视觉方面非常好,每个镜头都有其意义。巧妙的是还淡化了“十二年”这个概念,强调一种状态的延续性,连长镜头都成了这种延续性和推进节奏的工具,后半段令人窒息 |

|

男主被吊在树上那个长镜头看得我快窒息了…… |

|

因为有法鲨在,总是难以严肃的对待这片子,总觉得这是部喜剧,这个男配实在太出彩了。只可惜“高贵冷艳鲨”不跑颁奖季的公关活动,可能要可惜了。剧本过分的工整,价值观过分的正确,一个有观影经验的影迷估计可以预料一切,除了那些过分直接的暴力和奴隶制下会扭曲到何种程度的人性。★★★★ |

|

男被骗,女被奸,日摘棉,又挨鞭。当牛做马十二年,逃出生天。 |

|

麦奎因太爱法鲨,白皮肤当不了主角,就把比主角还要出彩的角色给了法鲨,这就是真爱,雷弗恩和维伦纽瓦都学着点吧。 |

|

长出一点点的中长镜用得很精彩,让种种情绪悬而不落。奥德赛一样的屈辱之旅,内容中正无偏差,力度属于绵里藏针型。配乐有时喧宾夺主。 |

|

太揪心。这为奴十二载的处境,就喻示于所罗门抻长脖子吊在树上,拼命在湿滑泥地中踮起双脚的那个长镜头里。看时好恨没有Christoph叔来把法鲨一枪爆头啊!我得去重温<姜戈>和<林肯>,一搞心理重建,二来再次感受一个改变人类历史的伟大白人,如何可以超越自身的种族、出身和阶级去思考、去行动。 |

|

鞭笞那场戏可以在影史上留名吗?坐我右边的一位满手臂纹身的白人青年在完场灯亮的那一刻满脸是泪,很震撼。另外如果这部电影能赢下小金人的话,连续两年奥斯卡的主题就都是“加拿大拯救男主角”了啊。 |

|

只要制度足够压抑残酷,一个充满反抗精神的自由人,也会成为心甘情愿的奴隶,并忘了他曾经是自由的。这就是为什么现在多数人都是犬儒。 |

|

换二一个导演估计都得拍成俗里俗气的控诉片;麦奎因还是一如既往地那么残酷,长镜头和声音编排都是抓人心的设计。受限于故事本身与当代主流,必然总要加入些政治正确的段落,但在此之外,难能可贵的是他营造了一种偌大的无力氛围:黑奴中具有反抗精神的只是少数,更多的则是沉默与漠视。 |

|

今年奥斯卡最佳影片。全片非常工整,几个长镜头如上吊和鞭刑很有力度,主演和女配演得很好,一些细节也处理得完美。但不知为什么感觉离五星还是差了点什么。奥斯卡最佳影片常常是这种过于工整、高大上的根据真实事件改编的"大片",好片是好片,但总归缺了几分灵性和惊喜。(7.5/10) |

|

摘棉花,挨打,被强暴,累死,被私刑吊死…在一个曾经自由人眼中,被视为牲口的生活触目惊心,一去十二年。英国导演麦奎因的叙事、运镜和剪接克制,沉稳,孔武有力。用35毫米胶片拍摄,宽银幕。身体,脸孔,眼神,动人心魄。历史没有变成狂欢意淫。今日我们认为理所当然的一切,都曾经历血泪生命的争取 |

|

用变换空间角度和时间长度这些看似最简单的手法将观众拉进画面里是麦奎因的拿手绝活,他每个镜头的动或不动总是有着表达意义和最直接的冲击力。此人掩盖在冷静之下的坦率与热血也在这个关于生存的史诗故事里体现得淋漓尽致,沉默的悲悯和无力的抗争随时间而积累,获救一刻远远不是人间悲剧的终结。 |

|

不管所谓"主流"评论界这次如何溢美之词泛滥;我从客观~高于历史`纯粹美学观赏角度-觉得此片非常一般.除去摄影配乐等细节流畅外,实则就一部非常平庸的影片。连叙述都并不紧凑/颇为涣散..导演的功力尚未到火候~掌控力平庸。看到最后根本就没怎么真正从人性角度_来释怀or上升(发泄)·自由感~精神/内力?空 |

|

看来种族问题是美国人永恒的痛了。本片无疑将成为2014奥斯卡热门,男主的演艺完全足矣角逐最佳男主了,而法斯宾德当是最佳男配的有力争夺者。其实我承认我是来看卷福、小法还有皮特的,节操充满了我的小宇宙。7.9 |

|

本片又名:《不要跟陌生人出差》 |

|

克制、平衡、考量、端庄,符合一切古典美学的要求。这种政治正确又敏感的体裁也只能这么拍。我很喜欢几场暗背景里的戏,光影效果十分强化「古典」范儿,要是整部电影都这么拍许更有意思——不过这样会降低「真实故事改编」的现实骨感?……这种片就是无可抱怨也无意repeat的那种。 |

|

一部聪明的主流电影,把残忍隐藏在平静和谐的大环境中看完让人后背发凉,愿每一个人都能平等自由的活着 |

|

抛开烂番茄的好评,抛开各电影节的盛誉,客观来讲,没有看到电影的闪光点。作为华人,本就对美国史黑奴史不甚了解,很难有共鸣;再安插到这么一部节奏缓慢步调松散的片子里,就更难有代入感可言。个人觉得,用“饥饿”与“羞耻”的手法讲故事实在太不聪明,唯一有印象的只有法鲨的演技。 |

|

不错的影片 |

|

当Solomon拿起皮鞭抽打Patsey时,腾起的血雾确实有些触目惊心,它呈现视觉上的恐怖。这部控诉类的电影比预想平淡很多,并没有太多触动的地方。不过片中探讨的很多问题还是很有意思的,比如人的兽性。黑人在压迫下对同胞的冷漠。获得自由的Solomon只能默默离去,而其他人则将继续受苦。 |

|

看得漫长而煎熬,几个静默长镜头熬得分外难受,十二年的分分秒秒,在没有具体时间分界的混沌下,像经历了一场阴阳两隔;史蒂夫·麦昆真是一个不惜拼尽全力的野心家,直面鲜血淋漓;癫狂角色如为法叔度身定制。 |

|

这不是部单纯的电影,是一部人物传记,片子用淡淡的叙述风格平静讲述了黑人奴隶制的历史,无需同情只要了解。 |

|

高大上的展露出美国奴隶制的残酷,黑奴没有人的权利,奴隶的命运完全取决于主人,以此唤起观众的同情。麦奎因驾驭这种历史剧太中规中矩,主旋律精神、颠沛流离的“散”都和《战马》如出一辙,并且急于将血迹斑斑和泪水哗哗洒向观众。不可否认,它的工整和政治正确绝对是奥斯卡的那杯茶。 |

|

两个镜头刻骨铭心:Solomon被吊死时一个三分钟的长镜头,其余的黑奴走来走去,对此置若罔闻,这种冲突不再局限于黑人和白人;Solomon抽Patsey时绽放出一片片血雾,那一鞭鞭将人性之光抽的支离破碎。 |

|

对那段历史不熟感觉还好 |

|

“我想要的不仅仅是生存,而是生活。”四平八稳,中规中矩,戏剧冲突蛮多,算不上闷,但的确太像是迎合奥斯卡的命题作文,完成的漂亮,却缺乏惊艳和打动人的力量。“我为我的突然出现深表歉意,但过去的这些日子,我度过了一段很艰难的时期” |

|

细节挺好,挺有教材范儿,不过它在这儿评价高不了的原因是豆娘的籍贯问题……在大多数人弄不清本国历史滴此地,对于米国旧事总是代入感极弱。哦另外,虽然BC很红也不用每部电影都字客串一下吧,虽然BP变老也不能只客串一下就拉倒吧。 |

|

记录白人的罪过没能代表对历史的反思,倒是寂寞叔悲怆的配乐宣誓了立场。奥斯卡级别的华丽大衣下,只是过分正确的价值观和对悲惨不留余力的刻画。黑奴时代是美国永远的痛?我看更像是好莱坞闹剧本荒的好去处。以麦奎因的才华,去创作这种学院派命题作文是一种浪费。 |

|

本来是一个自由人,以演奏小提琴为生,有一个妻子和两个孩子,生活其乐融融。不料他却被两个白人以为马戏团表演伴奏所 |

|

观看过程必将经历震惊Ⅰ狂怒Ⅰ愤懑Ⅰ委屈Ⅰ感动等五味陈杂的阶段,但映后座谈导演表示他要表达的是爱。寂寞大师的配乐依旧出彩,片中风光瑰丽,卡司狂飙演技,的确是奥斯卡级别电影,可能获最佳男主男配(法鲨)摄影改编剧本艺术指导等提名,但绝对不是我心中的年度最佳。 |

|

基本是平铺直叙 有几幕拍的太残酷 吊起来那段。。主角快要窒息的声音简直想捂住耳朵。。。啊啊导演是有多爱法鲨才给了他这么个矛盾多面的角色 泪点低如我居然没有哭出来。。。 |

|

拍的挺好,就是看完没啥感觉…… |

|

看完就看完了,没什么惊喜。 |

|

麦昆最重视的还是视觉效果,用如诗如画的美国南方田园景象反衬苦难的残忍不可接受,以所罗门被吊那场戏最突出,此种间离效果有点类似法斯宾德《恐惧吞噬灵魂》。但这依旧无法支撑起一部134分钟的剧情长片,实质性的起伏变化的情节太少,如果纯以激发观众同情心为目标,90分钟足矣。 |

|

中庸之作 |

|

影片将十九世纪中叶美国南方种植园中黑奴的跌宕命运还原,摈弃了刻板的说教和肆意的煽情,用小人物真实的遭遇来反映当时的社会现状,用克制的情感来换取对人权的控诉,三个角色相当出彩,尤其是结尾前的鞭刑对戏,导演酷爱的长镜头也让人印象深刻。★★★★ |

|

“蹩脚电影之所以充斥着暴力,是因为导演没有能力借助朴素而节制的手法表达强烈的情感” 弗朗索瓦·特吕弗 #最佳导演和最佳影片奖项真要是给了这个蹩脚的片子,评委们真就指鹿为马了# |

|

没有表现出12年时间的漫长感和人物变化就很致命 |

|

好多莫名奇妙又臭又长的镜头 |

|

黑人白人美国永恒的主题,看似说的种族实际更是探讨人性。既然没有种族差异这个社会依旧充斥的不公与黑暗 |

|

剧本基本没有什么出问题的地方,但也难以找到太亮眼的地方,过于工整,以至于多少有些平淡,甚至是平庸。一部痛斥黑奴历史的电影,却基本没有让我产生多少愤怒。而存有的那些厌恶的情绪,也都是人的天性,那是我自己的,不是影片给的。如果《为奴十二载》这样的影片继续横行颁奖季,那多少有些悲哀。 |

|

《地心引力》是李白,《为奴12载》是杜甫。 |

|

虽然美国南方法律已经规定黑人白人平等,但种族隔离和歧视依然很普遍,北方更是认可种族歧视。 |

|

大熱片果然是有理由的,看完哭的稀裡嘩啦的。男主那種眼神痛苦定格真的好戳心,看來小金人是無疑了吧。還有就是卷福、法叔和皮帥的出場真的是不知道說啥好。但整體劇情發展太正了,完全是雲淡風輕地講了個故事,沒有太多驚喜。雖然這樣,故事感人還是够了的,那首黑人靈歌現在一聽到還是很戳 |

![豆瓣评分]() 8.3 (269607票)

8.3 (269607票)

![IMDB评分]() 8.1 (772,130票)

8.1 (772,130票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 96

Metacritics: 96![TMDB评分]() 8.00 (热度:24.82)

8.00 (热度:24.82)