|

8.2

影片中的主要角色可都算得上是理想化的“正派”代表,老爸虽然家业衰落但坚强的工作、温柔的爱人;后妈知书达礼善解人意;女儿并非白眼狼爱慕虚荣,仍时刻惦记着母亲;而母亲则作出了爱的牺牲,结尾的眼泪欣慰中又透着凄凉,让人心痛。为何人人都是好人却造成了这个心痛的结局?也许这是社会的错。说什么做最真实的自己,你的随性洒脱、穿衣品味、率性而活在上流人眼里就是不入流,不仅成为饭后谈资,更影响到了下一代的幸福。为何要舍弃母女关系才能生活的更好?爱的牺牲更像是对无法跨越鸿沟的阶级社会的一种妥协。爱是不分高低贵贱,但是要想婚姻幸福真的有限制条件。 |

|

为了制造戏剧效果,细节铺垫和前后对比太强烈了,将一个女人的失败定位于服装品味未免失之偏颇,这个丈夫也不是什么好东西,什么是真爱?真爱是爱ta的优点及缺点,何况这还不算缺点,所以说,世界上真正永恒的爱存在吗?片中各类人物均脸谱化倾向,不过喜剧嘛就不苛求了。 |

|

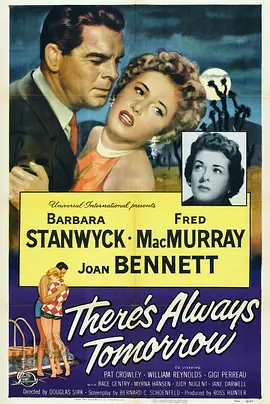

3.5。关于靠婚姻上位,而愿意为女儿牺牲自己、付出一切,这样的电影恐怕只能在以前的年代卖座,就像类似的电影只有在上个世纪末的中国才会有人去看。于是结尾看到自己将女儿成功嫁掉后昂首挺胸面带胜利笑容的姿态,让我感到蛮唏嘘的。电影最动人的还是Barbara饰演的母亲,她将这个角色演得一点都不放荡,只觉得是她的活泼本性。电影以女性为核心,虽然感觉身不由己,却也能展现出女性的empowerment,这一点在30年代的美国电影中很罕见。快速的故事时间步调让好几个桥段情感不到位和生硬,但着重的笔墨处很好看,金维多的功力还是不俗。典型的好莱坞古典主义melodrama,不过我倒是第一次听说maternal melodrama这样的说法。 |

|

4++ 冬夜催泪老片。母亲形象耀目。情感烹调得很到位。虽然女儿的表演舞台剧一样略嫌夸张,不碍整体杰出。补记:这样一波三折把牺牲描画得伟大的压抑之爱是不是韩剧鼻祖哇囧~ 你看她狠起心儿板起脸来的冷酷样子 其实多么底PITIFUL啊“要做戏便做足全套”难说戏中戏从何时开始 悬疑片咩 |

|

情节剧,还是有点催泪的。同样是养女白眼狼题材,Barbara Stanwyck的表演甩Joan Crawford十条街不止。 |

|

最无奈的残酷恰恰是因为每一个人都是好人,每一个人都没错。最“虚伪”之处,是不像塞克家庭剧般揭露上流社会的虚伪,而是加以“粉饰”将其合理化。横断在爱情和亲情面前的是阶级的隔阂。悲剧从《Stalla Dallas》这两个身份不相符的名字的结合就已经开始。阶级决定论的电影。想读原著。 |

|

Missy is THE actress of classical Hollywood cinema. 养女如养白眼狼的虐人神剧情,对着电脑竟然哭出来了,想到还得翻这个,哭得更伤心了。Barbara O'Neil乃神人,20多岁净演同辈人的娘或者黄脸婆,和总演bitch的Gail Patrick一样罕见。 |

|

3.5星,Olive Higgins Prouty的这部小说被改编过好几次,在金.维多版之前还有部亨利.金导演的默片版,其实天底下所有正常的母亲都有一颗为儿女牺牲自己的心,影片只是借了一个自我牺牲的母亲的壳在说无法跨越的阶级鸿沟这个更大的主题,这才是社会的最大悲剧之一,也是作者真正要控诉的。 |

|

本学期学习了女性主义课程,为了写作业看《 Stella Dallas 》,竟然被芭芭拉·斯坦威克的表演感动到泪奔。书上说:“斯坦威克让我们去赞美某些东西,那既是她自己也是人物本身;她给我们的斯特拉是超越愚蠢和美的、敢于挑战限制的,她挑战了所有关于第二性的概括中对人物适度性的限制。” |

|

芭芭拉斯坦威克居然没拿过影后…… |

|

居然被stanwyck的表演感动到哭。。。 |

|

旧坞的情节抓马剧价值观虽然有失偏颇,可是叙事流畅度和调度编排能力,以及情感渲染力实在值得后面几辈子的电影人学习。史坦妃演技太戳人了,精准无比且收放自如,好莱坞女变色龙之名非她莫属。She is better than Bette Davis! |

|

看完此片感觉挺复杂的,Barbara演技特别灵,影片结尾面带微笑的一滴泪,那种凄苦与欣慰的神情使其瞬间上升到伟大的高度,可是若非她最初的不安分与不相干男人纠缠不清,又未必会落得如此境地,成全其慈母形象的又何尝不是她的“孝女”,可惜最终还是要她的孩子再经历一次被抛弃的痛苦,感觉这就是人生 |

|

Stanwyck 演的太好了!!!

但是意识形容的问题很大

对于资产阶级的象征秩序的强调完全强迫整合了想像界

有点propagande的意思 |

|

前半段是阶级话题,后半段转成情节剧套路,这个思路其实挺奇葩的,但是架不住斯坦威克演得好啊,从天真到轻浮到含辛茹苦、到寄托希望、到不甘心、到绝望、到痛苦、再到释然,细致把握简直精妙。 |

|

细腻、感染力强的悲喜剧。她是一个爱虚荣爱出风头想有存在感的女人,但她也是一位倾心倾力为女儿的母亲。阶级跃升的愿望太难实现,为了孩子的前途妈妈宁愿丑化自己、退出女儿的生活,即使这是最心碎的选择。芭芭拉·史坦威克演技一流,每个情感细节都完美演绎。两位母亲谈心让劳瑞融入新家和结尾妈妈偷看女儿婚礼段落,看得泪流满面~ |

|

芭芭拉影后提名实至名归。即使她真的是为了自己那又有什么不可呢为什么要被冠冕堂皇伪善的上层阶级judge呢? |

|

人无完人;人物关系转折过渡过快; |

|

临行密密缝,意恐迟迟归 |

|

付出了全部的母亲,真是太苦了,催人泪下,情节上的一些问题决定无视了。Barbara Stanwyck演得很完美!!!这份无私的母女情,她隔着窗看着女儿成婚,满足地哭,也满足地笑,但她又将何去何从呢 |

|

看到最后真的很心痛,与其说阶级差异不可调和,不如说Stella的内心从未向上层社会屈服,她起初想接近Stephen是为了看更大的世界成为“那个圈子”的人,但她却从未变得虚伪去迎合任何人,她注定无法融进Stephen所代表的那个阶级,但她可以为了女儿的幸福甚至去放弃母亲的身份。所有人都彬彬有礼心怀善意,而最终落得孑然一身的却只有在雨夜隔着窗户嫁女的Stella。Missy表演太好了,很多表情和动作上的小细节特别自然,果然我更喜欢看她演这样强大又复杂的女性角色,好过恋爱甜妞。 |

|

有时放手是最好的选择,也是最艰难的。不想对stella的行为做法指指点点,毕竟这个世界上不可能每个人都有成为淑女绅士的条件,还有本性环境教育的因素影响。所以当你要找一个陪伴终身伴侣时,真的要非常慎重,特别是精神层面的契合,勉强是没用的。dallas一直对stella包容给她机会,是她不懂得珍惜,一直以来的任性也造成后来的命运,半点不尤人。。。芭芭拉把角色各个年龄的特点都演的很生动,手动点赞 |

|

让主角历经磨难历来是悲情剧的惯式,但总觉得代表传统价值的好莱坞也乐于惩罚“不守规矩”的女人。虽然母女双双提名奥斯卡,那年代的表演还是浮夸的舞台气太重。 |

|

C+/ 一方面完全认可这种近乎刻意过载的情节剧叙述,总体而言也的确站在人物的一边完成了对她的肯定与包容,斯坦威克的表演也是目前看到最杰出的一次。但另一方面,总觉得影片开头的情境构建实在是太过急切速度太快,以至于没能将主角在两个世界的心态有效衔接,与女儿的情感联结也更多是概念化的。中后段不得不容忍女儿这一角色愚蠢到极点的表演和反应模式,甚至感觉在刻意利用这个角色的天真无辜虐待母亲来榨取观众的眼泪。因此很难比得上更好的比如瑟克等导演的好莱坞情节剧。 |

|

人物 演技 |

|

圣诞和火车两段非常感人。 |

|

对于阶级跨越的无奈最好的作品之一,金·维多依旧是《群众》里那个悲观又细腻的现实主义者,每一次随着淡出黑幕而来的时空跨进,他都冷静地呈现出故事中无法逾越的悲剧性,而他镜头下的斯坦威克,以她的形象给予了影片全部的光谱。 |

|

每个母亲都是好演员,她们的付出永远无法衡量。情感真挚,催人泪下,斯坦威克的表演无懈可击~ |

|

“一个女人除了当母亲,她还应该有别的乐趣”这话由主角说的 也真够讽刺 确实感人也俗套 苦的 老师那角色太招厌了 那种道德和阶级优越感 |

|

鼓励生男教育片 |

|

老好莱坞的快节奏melodrama就是过瘾。考究的镜头,复杂的母女情,漂亮的情绪推进,一切都让人移不开眼睛。Stella对Laurel的情感搭配Chodorow服用更佳。 |

|

Stella这个角色在女权主义兴起的今天更具有争议性,她的不守规矩和贪玩到底是自我放纵还是对传统的反叛?uneducated就一定对应低俗吗?不过片中的女儿性格堪称完美,父母性格的中和款😂 |

|

芭芭拉·斯坦威克首次获得奥斯卡最佳女主角提名的角色,其实当年她才刚刚30,但是演起一个女儿都20出头的母亲丝毫不见生疏,结尾极易让人飙泪 |

|

很少看到讲母女亲情的旧坞电影。芭芭拉好会啊!! |

|

把人家母女分离硬生生给看成了喜剧…… |

|

7.8 |

|

the most heart-rending depiciton of mother-daughter relationship ever |

|

所以说阶级的鸿沟是永远无法跨越的:麻雀飞上枝头也仍然是麻雀,而且还会被其他凤凰嘲笑和轻视;家道中落的富家子弟努力打打工也还是可以继续维持在上流社会的身份。门不当户不对的婚姻很走到最后,因为爱情再盲目再冲动,最终也需要观念的相近和灵魂的合拍来维持。

不论这个剧情走向是否合乎常理,火车的场景和最后结婚的场景还是让我很感动,纯粹被母爱的伟大和自我奉献而感动。母爱面前,人人平等。

#KCL Intro to film: context |

|

这类情节剧可能是电影具有文学性的开端,尤其是人物塑造的丰盈饱满,使它成为了芭芭拉·斯坦威克一个人的电影。 |

|

慈母心,女儿情,妻子早年痴情不安,丈夫绝情离开,中年恍然大悟,为时已晚,悔亦晚矣,呜呼哀哉! |

|

关于有声版的争论或多或少也适用于无声版,……女性主义者关于《史黛拉·黛勒斯》的著述主要关注女性观众在面对影片叙境中逐渐消失的底层阶级母亲形象时的观影体验。她们的论述主要有两个倾向。卡普兰在1983年发表的一篇论文中指出,《史黛拉·黛勒斯》”在拒绝[史黛拉是一个好母亲]的过程中“,实际上也暗带到电影观众,使其顶个在”史黛拉的地位是一个缺席的母亲“的想法上。琳达·威廉姆斯的观点则相反。……另外一方不同的观点以卡维尔主导。在他看来,史黛拉最后的离开,是一种自我肯定的姿态。//王亦蛮.《神女》及其好莱坞“前作”和香港“后作”:现代性、殖民性与消失的母亲[A]孙绍谊,聂伟.历史光谱与文化地形[C]:301-302 |

|

创作者立场令人疑惑. |

|

【三星半】经典好莱坞娴熟的类型惯例针对亲情的(毫无例外的)又一次成功,但表层温情感人的甜蜜外衣包裹着的是创作者对阶级跃升的冷酷态度。其对阶级差异的刻板印象,仍停留在对着装审美的外在属性的分野上,甚至不惜刻意夸大丑化角色从而间接促成角色牺牲,达成受众的情感高潮。 |

|

冷血如我 毫不动容。Barbara狠会演嗯。 |

|

最后,女主人是故意为了女主角才拉开窗帘的吗?是的话,那可真是好… |

|

相比《群众》更能体现金·维多作为populist filmmaker的例证。Stanwyck与Boles在本片中的表现都是将typecast使用到极致 |

|

7/10。著名的结尾场景中,史黛拉站在雨中,望着屋内她女儿的婚礼,哭泣,然后转身永远离开,此刻观众被置于一个微妙的转折点:当母亲表现出令人厌恶的堕落,那么她的牺牲被大众视为理所当然的结果。金维多这部经典情节剧将女人对父权制的屈从当成了最高需求,与工厂主儿子结婚的史黛拉无法忘怀自己卑微的出身,来自工人阶级的她盛气凌人,毫不在意地穿上臃肿花俏的连衣裙,浓厚的妆容呈现出一副放荡的姿势,更低层次的是她和朋友在火车上借握手传递痒痒粉的粗鲁行为,这都威胁到了女儿与体面男人的婚事,于是她不顾一切与丈夫离婚,让丈夫优雅的新任妻子收养女儿,直至最后,母亲默默地在教堂围栏旁的人群里观看婚礼仪式,脸上带着祝福的微笑离开,从母亲的身份负担中解放出来,没人在乎她为女儿不惜身败名裂:对幸福的女儿而言牺牲自己的母亲已经死了。 |

|

女生爱看, 金·维多的特点有么?未知 |

|

好夸张,全班大哭。 |

|

流了很多泪 |

![豆瓣评分]() 7.8 (760票)

7.8 (760票)

![IMDB评分]() 7.4 (6,511票)

7.4 (6,511票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 82%

烂番茄: 82%![TMDB评分]() 6.90 (热度:6.62)

6.90 (热度:6.62)