|

还好没人在这个夏天举着话筒到大街上拦住我问我幸不幸福,从来就没想过幸福是什么,几十年来我唯一在想的就是如何脱离苦难。 |

|

既然摄影机都是撒谎的,那么唯一真实的方法似乎就是拍一部关于拍摄记录片的纪录片。或者索性承认,人在镜头前"假装"的时间不会久,几分钟后,还是会变回自己。 |

|

让·鲁什离开西非回到巴黎和谁会学家莫兰一起拍摄一部“记录电影”,在纷纷扰扰的60年代的法国,工人、非洲移民、中产阶级知识分子、大屠杀幸存者、学生、封面女郎等形形色色的人物在摄影机面前“扮演”自己,我们看到了工人与大机器时代的战争、看到了刚果和阿尔及尔独立运动引发的价值观之争、看到了移民的生活艰辛、在访谈后摄影机又记录了他们生活中短暂的片段,导演还将这些可能一辈子不会碰到的人聚集在一起谈话观看电影,“你幸福吗”这个社会学的终极问题也似乎有了些清晰的答案,有的人回避,有的人则有清晰的判断,有的人求助书籍,有的人不置可否,但在真实之外,有那么几分钟我们还是看到了主观的情感,那个大屠杀幸存者走在巴黎的街头,阳光明媚,但她身上的阴影却覆盖了她渺小的身体,摄影机开始移动,她变得越来越孤独了 |

|

专业人士必看,发烧友可看,一般人不必看的一部重要的影片…… |

|

对,第一个问路人“你幸福吗?”的不是CCTV⋯⋯这部Jean Rouch/Cinéma Vérité重要作品,最后五分钟的探讨特别精彩。Chris Marker《美好的五月》与之有诸多形似,却有根本差别。对照看,特别有趣。 |

|

关于一部“cinema verite”拍摄的纪录片——二重奏:莫兰喋喋不休地自我分析,鲁什提问、大笑、聆听或长时间沉默;最后的点题道出矛盾:面对摄影机的表演欲与所谓的真实情感、表演或过分真实;所谓的即时性只会产生偷窥、而表演才引出“真实”?“真实”“电影”,一个不可能的产物。 |

|

这片子Rouch的印记可能还没有Morin的明显 和直接电影对拍摄本身的直接性强调不同 这部片子虽然在后期找了Brault来拍也用了同步录音但在剪辑中明显采用了多机位不同景别的连续剪辑技巧 谈话场景尤其显著 这种强烈的构建痕迹让DC的人感觉很不安。但这片子在延续了经典剪辑技巧的同时也努力发明对移动便携设备的新用法 一方面小摄影机缩短了跟被摄的距离得到了一系列更加亲密的特写 但另一方面通过一些更公共的议题讨论有试图将这些亲密体验变成某种公共的经验。这种矛盾关系在最后被摄观影会的一场达到了高潮,大家对相同的影片给出了不同的观点,相互争执不休。这也直接导致两个导演修改并重新拍摄了最后在Musée de l'homme的一场评论戏 Morin坚持这片子能在不引导观众的情况下让大家直接接触到真实的生活 一种复杂性的生活状态。也因此成了新浪潮的风向 |

|

3.5 这部跟《人类的金字塔》大概可算互文了,而它的题材更广泛(但我还是更喜欢人类金字塔,或许因为电影院的画幅还是错的),尤其最后还纪录了学生们观看“成片”再次讨论,甚至讨论影片发行。真实-虚构-成品之间微妙的关系,电影的视角,也许就是1960年夏天让鲁什思考得最多的事情。 |

|

电影:一次人类学研究。影片结束于莫兰孤单的背影,他想用摄影机捕捉真实,但最终捕捉到的是差异,这是个证伪的过程,依然是宝贵的文献,当然,it's unnatural. |

|

你们幸福吗?能在太阳底下工作真的让人心情愉快,而且还能回答你们的问题。

看得我想哭。

不过看来这真是部随性的片子,随机上街去采访,跟踪某个人的生活,茶话会,散漫的步行,直到最后演化成大家在夏日的海滩上休闲……啊,太美好了这样无意义的感觉。

最后的间离,一剑封喉。 |

|

探讨了影像作为现实生活加速器之可能性,行人的陈词滥调和自卫防御性的反应,暗示了随意的民意调查之肤浅。(居然是和埃德加莫兰合拍的我暴风哭泣 |

|

一个影史时刻 |

|

纪录片革命之作 |

|

“真实电影”的鼻祖,即使是“纪录片”,仍不免虚假的成分(拍摄形式、被访者的瞬间主观姿态等);全片亮点是拍摄完毕后,被采访者以局外人的身份再次回顾,却发现无法再踏进同一条河流,可能这才是当时回答“你幸福吗”的原因。 |

|

从来没有什么纯粹的纪录片,摄影机只要明显地介入现实空间,就具有欺骗性。【ROVERS/6.6G】 |

|

(纪录片无评分)纪录片。1961年,鲁什、莫兰导演,2011年修复版。当纪录片对“真实”的再现被质疑时,这两位作者后退了一步,把这质疑也包含进了记录之内。嵌套了两层“纪录”的影像不能肯定地说对再现“真实”有更大帮助,只能说扩展了我们审视何为真实的视角。虚构的故事以“假”求“真”,所以它们用于刺激观众的手段不会被质疑。纪录片在外在形式上天然存在取得观众信赖的优势,却也埋藏下被人质问以“真”造“假”的祸根。那么对一段纪录影像进行再记录,也许就能在两段记录的共性中发现真正的“真实”所具备的某些特征?(P.S.私下打分8.5/10) |

|

B+. 看似是对于幸福本质的讨论,实际上倒更像探索影像能力边界的操练,把创作思路和过程全部摊开,在结尾强烈的自反中达到趣味的顶点:所谓的cinema vérité,或许正在于承认影像与真实间的距离。通过不断强调媒介的在场,电影时刻提醒观众,这只是逼近真实的一次尝试,而绝对的“真实”是永不可达的——正如镜头前那些自得的、孤独的、压抑的、无力的人们,幸福和不幸有千百种,而我们口中的“真实”,永远是各自选择相信的那个。 |

|

5.5 “真实电影”鼻祖,结尾导演居然用实际行动将目的合盘托出~所谓“真实”并非“客观”(名字很容易引起误解),导演是记者,直接向着被摄对象发问;同时更像主持人,成为激发被摄对象“真实”特质的能动性存在。至此镜头下的法国小镇,夏日里人们的小情绪,给人的感觉是被激发的“真实”。 |

|

虽说是direct cinema,是cinéma vérité,但谁说就是要表现绝对的真实呢,反正又没有具体的“真实”这种东西,这部电影也只是开始意识到并表达出来了酱紫的想法,虽然这想法很重要,但还是玩得开心最好!反正看电影过程我的眼睛和大脑都是特别开心~ PS.《北京的风很大》的直接来源啊 |

|

真假标准人各不同。不可承受之轻里sabina觉得不用考虑旁人眼光时是真,男友却觉得走到人群中对外界诚实才是。如果说独自一人最真实,但没有外界参照也就难以理解,而要理解要走出去,观测本身又影响了被观测者,鱼和熊掌不可兼得跟量子力学似的。世上的「真」又多大程度上是对自我意识的肯定呢? |

|

非常牛逼。从浅尝辄止的“你幸福吗”进入,到个体生活的调查追踪(工人、移民、女性、犹太人,非常典型的不被保障群体),到社会问题的观点对峙,再到最后的本体论反思,“真实电影”四个字是根本没法对其进行全然概括的。是美学的,但也是绝对基于政治的。可以和克里斯·马克《美好的五月》对看。 |

|

#siff2021# 我知道这样不好,但片头那个神片罗列和片尾的导演自述合起来确实有说不出的喜剧效果。 |

|

我是难以承受~ |

|

虽然明知不会喜欢,还是咬牙看完了。摄影机的在场并没有想象中尖锐啊。 |

|

其实还是有些过于个人化。。。无法体现社会性 |

|

你幸福么的出处 老师翻来覆去地讲这片儿 |

|

I know it's great, I know it's sleepy. |

|

央視“你幸福嗎”的出處~ |

|

B+/ 真实的“喧嚣”。 |

|

不是真实和虚伪,而是真实与更加真实。让鲁什所挑战的并不是电影人一直关心的那个问题。 |

|

消解艺术创作的parergon(附属品,区别艺术品与惯常生活之物的东西,可理解为一幅画的边框之类)截然不同的一些巴黎人通过一部电影联结起来,彼此相互理解,在那个夏天获得了真挚的友谊。“你幸福吗?”至少被电影记录的这个小团体由此有变幸福一点~ |

|

好得很,种族,战争,工作,生活,人生,真实,虚构,演员与暴露狂的区别。 |

|

Michel Brault+Raoul Coutard堪比杜可风+李屏宾。 |

|

技术进步、时代环境造就的真实电影,打动我的是最后陌生受访者们坐到一起重新审视生活影像及抒发个人感想的时候。自然流动着的、纯粹的时间。@资料馆,玛索琳娜·伊文斯交流 |

|

11.10清华 导演的出场reflection很有趣 |

|

玛赛琳·伊文思 |

|

你幸福么之后的采访 跟后排座位的h睡了一个小时以后 同时醒来 后半部分好精彩 // 逼走了另一个小伙伴 |

|

在真实与虚构之间信步逡巡,在无趣与热情之间往来折返,一种散漫的对话、一种自由的面貌,用生活本身来反观人们。 |

|

20210616 SIFF No.18|比较滑稽的是,我是翻顶讨厌Cinéma Vérité的荷索的视频论文翻到这部的节选所以想来看看。字幕似乎比较差 |

|

直接电影和真实电影因为自身的限制和特性 题材的选取就十分重要 但这部实在太无聊了 像是人类学研究生毕业转行新闻的CCTV卧底记者的尴尬采访 后面因为上头要求再次回访 史学意义大于美学 并没有脱出时代桎梏 极度boring |

|

唉字幕 |

|

比较多的艺术处理 创作者介入其中 以采访为主 摄影也有讲究 法国人拍东西都有股浪漫劲 |

|

60年代巴黎街景一瞥,生活是一种命运~ |

|

喜欢里面的对谈,前段关于工作,到大都市受苦,还没找到自己的世界,同时人际关系很少,很丧,也知道到底还是得坚持。

60年后还是如此,不知道又60年后会怎么样。 |

|

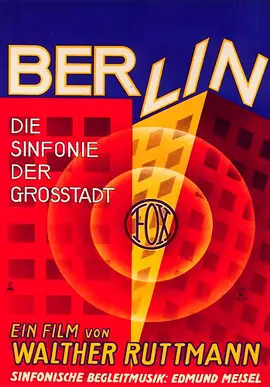

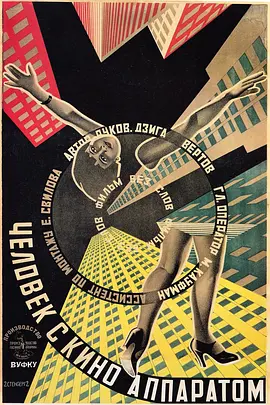

【观于《纪录片理论与实践》选修课】

与作者论、左岸派共同掀起新浪潮的真实电影(cinéma vérité),认为摄影机与麦克风是“真实”的“触媒”,全片贯穿了策划、表演、拍摄和放映全部电影过程,通过讨论、访谈和即兴表演穿透表象达到被掩盖的真实。其实《北方的纳努克》里已经包含了搭景创设,全片又和《持摄影机的人》遥相呼应,以及“新现实主义”的扛起摄影机,所谓后浪一定是有前浪的,这是纪录精神的一次迸发。 |

|

真实电影。中间有几段的确很难看, |

|

论一部“真实电影”的诞生,与美国的“直接电影”相对应,把导演构思+采访拍摄+二次观看+演员评论+导演总结这些隐藏或直接的内容再现于银幕上,促成了一种具有纪实性和虚拟性相结合的综合风格电影。 |

|

#24thSIFF 新衡山。你幸福吗? |

|

重要的是纪录片理念上的革新——从要求被拍摄对象在镜头前表现如常,到用摄影机激发他们的超越性状态——有关“真实电影”的讨论实在地拓宽了纪实影像的边界;最后让所有出镜者一同观赏影片并发表观点,更是把电影的形式实验又拉高了一截。不过因为受访者各异,内容也包罗万象,没有一个具体的主题,所以在素材组织上稍显混乱。雎安奇的“北京的风大吗”之问是消解掉“你幸福吗”在意义层面的束缚,而央视街采原封不动地借用和收编就是照猫画虎了。 |

|

看过留脚印 |

![豆瓣评分]() 8.1 (4500票)

8.1 (4500票)

![IMDB评分]() 7.5 (3,716票)

7.5 (3,716票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 71%

烂番茄: 71%![TMDB评分]() 7.20 (热度:5.97)

7.20 (热度:5.97)