|

背语录如诵经,无身份即“坏人”。十六万剃个头,心一动梦已空。 |

|

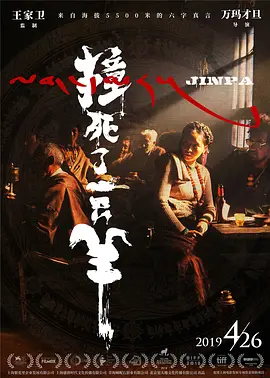

片子较早就看过了,今日读完了导演以前写的同名小说集,不知为啥豆瓣图书里没有这本书的记录,只好在影片栏目下写感受。已经是读万马才旦的第二本短篇小说集了,第一本是“嘛呢石,静静地敲”。万马先是成为作家,用藏语和汉语写了不少他熟悉的藏人藏事短篇小说,然后到电影学院进修成为导演,他的电影多是根据他过去的小说改编而成。有生活,又有作家观察、感悟生活的能力,有艺术想象和构思的才华,万马拍自己民族生活的文艺片没有不成功的;他又非常勤奋,一年一部,甚至两部,经验越来越丰富,风格、个性越来越鲜明,坚持拍下去,成为名副其实的电影大师无可怀疑。祝福他! |

|

乍看之下是那种原生态的电影,看下去你会发现并不是,万玛才旦相当的学院范儿,完全就是在按照主流类型片的写法在做这个独立范儿的剧本,而且文本非常的细腻,各种隐喻的隐射的符号化的东西都是聪明的半遮半掩,就连藏族人的精神现状也是带有留白式的开放,以一个人见两个民族,完成度很高。★★★★ |

|

爱情对塔洛就是一场咳嗽,来了想忍也忍不住;姑娘于生活则是一瓶白酒,倒头喝干酣畅止咳。所长,我遇到了坏人,一个偷光我生活的坏人;所长,我不再是好人,一个丧却了理想的好人。照相馆布达拉宫天安门自由女神像的背景瞬移无比魔幻,现实却是剃刀割断辫子人财两空的嗟叹。而我,重如鸿毛,轻若泰山。 |

|

应该叫《牧人只喝四次酒》,第一次被姑娘睡了,第二次羊被狼吃了,第三次被姑娘偷了,第四次把自个儿炸了。故事晓畅但讲得太笨,意思都明白但处处透着一股“来解读我啊来解读我啊”的鸡贼,专供知识分子、文艺青年和外国友人。 |

|

黑白影像,早早确立了二元对立和形式冲突,如生死,轻重,好坏,单纯与复杂,原始和现代,小辫子/塔洛,牧羊人/理发妹,荒野/县城……抛开这些意识上的先行,从影像美感来说,的确是个人最喜欢的一部万玛作品。对镜子的反射,还有KTV的LED射灯印象最为深刻。人的内心感情,有时候真的不需要言说。 |

|

《小武》、《路边野餐》、《塔洛》,洗头妹可以成为研究对象了 |

|

摄影真的就是“修女艾达”,大量长镜头,黑白影像,只留一个人头在画面底部,自传体,孤独和暧昧…可看性更强,西藏背景也更有代入感。为自己受苦,为人民服务。 |

|

每个镜头至少可以剪掉1/4 |

|

用极其主流直白工整的方式拍独立电影,全都是一戳即破的招数。可能算是纯真吧,但是笨。心疼即使这样映后还要解析自己意图的导演十秒。 |

|

城市社会于塔洛的双重洗劫。踏入社会建立身份标识就像是“还俗”仪式;而女性的侵入则又带来着巨大的诱惑与不安,从而被卷入孤独境地。毛语录的诵经化,KTV与藏摇Live现场,酥油灯式的照相馆等,以黑白影像、固定长镜头折射当代藏人的精神境遇,前半段隐现的温情更是加深着后续最终的迷茫无措。 |

|

黑白粗粝的全固定镜头。关于一个牧羊人善良的孤守、对现代社会的体验,在拥抱物质文明的同时见证西藏的失落。导演拍得很平静,没有任何猎奇感,很多地方有着早期贾科长的风格~(第1个“为人民服务”的画面真是长长长长长啊) |

|

一再使用镜子作为构图要素,凸现了藏汉文化的疏离感,亦表现本该在广袤的草原上恣意的藏文化被现代文明的镜框框住。「塔洛」在藏语里意为逃离的人,可到最后他和他代表的藏文化好像无处遁形,不见出路,悲观如是。 |

|

始于身份证,终于剃发,拥有官方(主流)身份,却失去个人(民族)记忆,结构封圆,构图对称,相当细腻沉静;事件展开多中景,前景笼罩于烟雾、水汽、沙尘,正如多处镜(水)面反射、玻璃透视、电光幻影,制造出水月镜花之效;最后一幕,字反人「反」,踏入「镜中世界」。 |

|

差点4星。心静的人可以一看。松太加和万玛才旦一比就看出来前者才叫真正的原生态,万玛才旦本质上是披着原生态皮囊的学院派独立导演,以学院派的身份和角度客观地(而不是松太加那样的藏族主观视角)看待藏族现状。 |

|

好喜欢照相馆里的那一段,完全展示了主演作为一名喜剧演员的修养。 |

|

前段引人入胜,中间有点乏味,后段意味深长。感觉导演内心好静好静。 |

|

摄影确实没得说,倒不是那些奇怪角度和镜面有多美妙,而是那实打实的二十分钟野外戏(第三幕?)。分析全片一个关键词“身份”或者“询唤”足矣,这么看起来倒反而是概念先行了。起码能看出[小武]的意思(女主竟然都神似),然而还是嫌长了些。事儿其实短片就能说清楚,所以多出来的是情绪,蛮好。 |

|

7.8/点映,影像上黑白的处理、镜面的运用和人物精神的孤寂、凌厉的环境很搭,不仅藏区,其实中国还有很多的“塔洛”们,传统的农耕/游牧文明在都市中的异化,剧作上用了很多对比和呼应的手法来展示底层牧民的入世和出世。沉稳而规整。 |

|

1.第一个长镜头小吃一惊→《一次别离》;2.刻意营造真实,反而有些损害真实质感,镜子使用多了,生活也虚幻了;3.大家联想到《修女艾达》,我却与【小津安二郎】对比,只是同样在黑白画面长镜头里叙事,【万玛才旦】的反而有些沉闷地记录生活,而不如【小津】能很好地把握故事情节张力;4.诚意3.5;… |

|

前一半太好了,照相馆那段真是绝妙,随后的剧情进入了非常古典传统的线路,但在藏地的独特语境下依然有不俗的化学反应。自我认知和文化身份的失落,外来事物的冲击与诱惑,阴影徘徊的行为与动机,都在静默如潭的固定长镜头中氤氲如稍纵即逝的幻梦。 |

|

小和尚下山去化斋,老和尚有交待:山下的女人是老虎,遇见了千万要躲开 |

|

牧区生活遭现代化“绑架”,由好人变“好人”,产生身份质疑。各种隐喻的埋藏和之后的展现都如镜像般相互对照——三城市、身份证、女性、「为人民服务」及语录如经文、理发如梯度(辫子的自我阉割)都是对于自我身份的模棱两可,且通过“见自己”达到了“见众生”的目的。 |

|

3.5 比之前看的《寻找智美更登》要出色 但有些概念先行的直白与匠气 (女孩在KTV唱歌的时候我的内心是崩溃的 |

|

《塔洛》首映和见面会。冷峻的藏区故事。汉人白酒卡拉OK摩托车的世界,宗教民族共同体覆灭后的废墟。为人民服务和布达拉宫只是招贴画和招魂幡。以一个无名者的名字命名,看过国内最好的作者电影。 |

|

女主笑得太真诚了,我一开始居然以为是真爱……地域性还是有点欠缺。 |

|

1、文艺片的初级水平。2、镜头设计很有意思,镜头数量很少,不过到最后就有些疲劳了。3、很喜欢电影对人物心理及感情的发掘,,虽然是一动不动的长镜头,但表达的东西都凸显出来了,很到位!由其前边塔洛拍照、洗头、唱歌的段落。4,别提什么原始心性和现代化进程的碰撞,别提那些浅显的对比。有点弱。 |

|

少一点套路,多一点真诚。 |

|

自然算很出色的华语电影,但还是不如类似的《修女艾达》。长镜头、黑白影像、简单独特的故事、质朴的表演,独立气质宛然。可是表达的东西无法真正触动到我,只见到原始/现代、纯真/拜金的简单二元对立。身份认同,文化多元这些主题完全可以探讨得更深入有趣,KTV和背主席文章之类还是显得刻意了。 |

|

【青年电影沙龙活动展映】一个淳朴牧羊藏民在办身份证的过程中却失去了自己的身份。两次诵经般的背诵《为人民服务》与镜中倒转的标语,都显得很讽刺。摄影很出色,山中的羊群,黑夜中的篝火,黑白处理的影像效果意外的惊艳。多处镜子的反射也颇有意味。细腻的多声道音效在影厅内感受非常出色。四星半 |

|

符号化设定太明显,导致隐喻直白稍显无力;镜像概念遍布全片,憧憬的未来与现实的当下是个绝佳的比对;固定机位长镜头是对演员和观众的双重考验。 |

|

一部比较概念化的作品。涉及的议题有身份、记忆、文化变革(语汇、艺术形式)。塔洛依靠简单的记忆力存活(对所见有浅层的印象,所感又明显滞后),与世界进行简单的互动,为获取身份最终导致身份的迷失。唤醒他的是爱情,毁灭他的也是爱情。对空间的呈现花了心思,框、镜像、远景。 |

|

一开始在派出所时,“为人民服务”是正面的,后面被骗钱再去的时候,“为人民服务”是反着的。后面的背老毛的《为人民服务》也背不下去了,估计自己也觉得恶心觉得荒诞吧。总觉得这片子隐喻好多。景框、构图、区域和距离、摄影的景深处理非常棒,粗粝的固定镜头,剧本略单薄。7.8 |

|

最喜歡ktv那場,幾個wide shot的處理也很棒 |

|

头尾两次语录背诵,“为人民服务”五字恰好从正到反,人也彻底变了。曾经一个人,一群羊,一首歌,记忆丰盛到不知孤独。到终于被人正视被人喜爱,却如此孤单而迷茫。太纯良,以致于缺了人世间的心眼,以为把心一横为爱走天涯,其实就如那首新学的歌,总唱不出,然后所有美好的东西都一并沤烂了。 |

|

3.5,怀中的小羊与如同诵经声的毛语录,出现在警察局时的塔洛是“过去”在此刻被记忆招魂,在影片所建构的空间之中,警察局是一个象征着权力的中间地带。

塔洛的记忆与信仰是一个被篡改的存在,被外部于他的历史空间所篡改,他并不“纯洁”,而是不自知的幽灵载体。这里,曾经在万玛才旦作品中的,明确的佛教信仰消失不见,在影片的若干空镜中,香烛后的偶像开始模糊,自身的主体性逐渐被质疑,被掏空。在《塔洛》的世界里,无一不是二手和廉价的想象,只有黑白的影像之思保持着现代主义的反思性凝重。

摄影术的魔法,身份证件的获得意味着从滞后的想象中被象征秩序捕获,在小镇中,他的影子在各种镜像下出现,逐渐被挤向偏离中心的边缘,被剥夺的自身,幽默却无法发笑的残酷,电视情节剧的声音不曾停下,暗示着比看上去更为可怖的深渊。 |

|

1.你没有身份证,这个世界就不存在你;2.固定长镜头下塔洛与羊群,是牧羊人的世界;3.生死、善恶、轻重,那一刻,他已对生活绝望。 |

|

洞里常备一箱白酒,死羊剖腹掏内脏直接下水煮食,抽烟咳嗽大口喝酒压住再抽,黑白镜像去蓝天白云招牌,倒转的为人民服务,背诵语录像是诵经,语言文化南辕北辙竟属同一国籍。 |

|

反黄金比例的构图,算是对边缘人物的偏见吧,全片就是一种寻求对身份的认同。固定长镜头太过冷静了,比起之前的几部片子,这部也更匠气了。过于点破题的台词、场景设计,大概是我不太喜欢的地方吧。 |

|

太贾科长范儿。一位头脑还停留在前现代的藏民如何迷失在当下现代的西藏,整部电影就是在以极为表面化的符号图解这个概念。再也没有比身份证更直白肤浅的隐喻了。拍得也特别冗长,前面一些二人交流的场景还稍有情绪、气氛的感染力,越到后面越僵硬,画面几乎要凝固成一张张静止的剧照。 |

|

因为孤独,忘记自己的名字,从荒野出来,有两个人喊出他的名字,一个是警察,一个是骗子,象征着这个社会的有序与混乱。他似乎找到了自己的身份,也领教了爱情的甜蜜与虚假,最终陷入更深的迷茫。每个人都处于世界的边缘,应该原地固守,别向往什么远方。李志那句歌词说得贴切:我们生来就是孤独。 |

|

塔洛背诵毛语录像是在诵经,这是我在读短篇小说“塔洛”的时候没有察觉到的,其它的都完全叠合了。安静的黑白画面让我想到刚看过的杉本博司关于世界末日的展览,让人开始强烈的怀念此刻手中就拥有的某种东西。还得推荐万玛才旦的短篇小说集《嘛呢石,静静地敲》! |

|

有一种摆拍叫天画画天 ,

家在城乡结合部的地方,

告诉他们我上戛纳去了,

有时赞美金主有时则不~ |

|

走出大山 |

|

黑白影像使得整个身份迷失的主题更显滞重,塔洛进城遭遇金钱与爱情的双重打击,在这里现代文明成了吞噬他的罪魁祸首,从其在KTV以及Live现场的不和谐就可见一斑,而他剪去的辫子就像精神家园的失守,塔洛与被狼撕碎的羊的境地是一样的。办身份证的符号还是太明显了,以及整体还是拖沓了些。 |

|

身份认同和现代化问题真的是少数民族永远的痛啊,民族的就是世界的,这部片子直指人心。正如几乎每个画面里都有的纵向间隔物所昭示的,塔洛也跟这个世界格格不入。万玛心里还是有气的,恨这个无情毁灭淳朴善良的社会,还有被欲望金钱腐蚀的人心。对信仰问题避而不谈是难得的勇气,这让万玛更接近真相。 |

|

3.5 有些过于追求形式所以显得有些拘谨了,放开些或许更好 |

|

这样的片子,才叫为人民服务呢,帅。。。 |

|

塔洛经历了这么几个存在辩识的变化,先是小辫子、羊、小红本语录,分辨代表绰号、牧羊人身份、记忆大师,然后有了身份证,却失去了牧羊人身份,接着小辫子没了,身份证也要不回了,最后“记忆”(双关)也没了。 |

|

2.5,这里的评分可真高。刻意,牺牲角色表达隐喻。声音运用,县城不和谐构图与野外构图对比,镜子……把理论从电影里分离出来真的好吗?女性角色的处理让人觉得不舒服。最喜欢的还是玛尼石,后面的作品越来越缺少情感。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (23654票)

7.7 (23654票)

![IMDB评分]() 6.9 (451票)

6.9 (451票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 65

Metacritics: 65![TMDB评分]() 6.40 (热度:1.40)

6.40 (热度:1.40)