|

贵妇来到了北极,唯有自负可以抵抗寒冷。 |

|

导演进入了自我陶醉满足式的镜像对比境界,用一种欧洲中心主义背景下所谓怜悯人性的批判视角反思白人女性的认同危机、被边缘和自救意识。这样的电影很傻,让人觉得他们的境界和眼界也就那点儿大了。 |

|

你千里迢迢穿越极寒而去,投奔那个为了人类的梦想而孤身在外20年的男人。而真相是你的英雄每一天都耐受不了寂寞需要别的女人暖床。讨厌的由真人真事改变。 |

|

影19303:两处亮点1.现代文明质问原住民爱是什么——吃的时候想他,睡的时候想他,笑的时候想他,就是这样。2.极点是什么样子的?——征服的意义何在?等待的意义何在?挑战自然规则真的是作死,行家不该陪她玩啊。阿拉卡和小孩都见不到明天的太阳了。杨紫琼电影《极地禁恋》也可一看。 |

|

一个冒着死亡威胁到北极追随丈夫皮儿里的妻子约瑟芬留在极寒之地等丈夫回来,遇到已经怀上丈夫孩子的当地女孩阿拉卡也在等丈夫,两人靠打猎在小屋生下了孩子。太冷没有食物的两个人等到了丈夫派来的人来救援,孩子死了,由于食物不够,阿拉卡独自走向死亡。女主人获救。丈夫一如当初的印第安人,从阿拉卡那里获取寒冷时的温暖,却抛弃或杀死了阿拉卡。 |

|

1.5 菊地凛子出现之后整个片子就变得格外难看。说不出的生气。 |

|

将两个文明的女性密闭在一起历经磨难本来就有点命题作文的意思,如果超越女性性别或许会更好,但最终还是难逃「生育」这个非常男权的问题,最后被男人所救也是令人丧气。 |

|

Allaka. |

|

一本超出我期望的电影。我很喜欢菊地凛子的爱斯基摩女人,像一种超乎男女超乎人类的存在,像自然的缩影,她大大方方展示怀孕的身体,古铜色的全身,有美丽的tattoo,懵懵懂懂又懂得很多,是一种很混沌的美。她对于西方教育下出来的文明社会的体面女子,是另一种开化,像一个乌托邦。 |

|

极寒之下,两个文明的冲突,抵不过自然的力量,拿捏不住的无立意,突然发现菊地凛子和一个朋友有点儿像。 |

|

太阳要睡了,死亡就要来了

男性英雄主义叙事背后

默默等待的女人的故事

又是一部girl helps girl

男人动动嘴皮,女人苦一辈子

狗皮也可以吃的 |

|

这片子看完觉得难受,冷。比诺什在极地还穿着行动不便的裙装,以及一个片段一换的衣服也太没真实感了😓 导演要讲的女性主义就是“寻夫的妻子”和“怀孕的情人”在极端天气下互助求生这种连结是吧,偏偏人物设定来自不同的文明,但都对“隐身的男人”死心塌地,这一点观感不好,说不出的怪异,尤其是阿拉卡要是不怀孕消耗体力说不定就不用死了。 |

|

人与自然、荒蛮与文明、女性与女性,导演的意图埋没在平庸又狗血的剧作之下,光靠两位演员的表演远远不够~ |

|

两个字:难看。 |

|

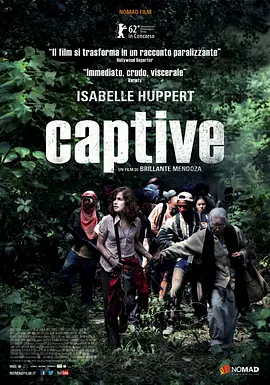

太冗长,作为开幕电影,放映结束后四百多人的厅里掌声寥寥。 |

|

批判意图显而易见,不仅是女性,也是对资产阶级的审视,女性主义是马克思主义的“副产品”。爱斯基摩女孩表演刻意了些。 |

|

动物是有灵魂的,是一个世界。人首先是动物,其次是性别,种族,国家和文明。 |

|

好冷啊。看完我更惧怕寒冷了。脏兮兮的菊地凛子和朱丽叶比诺什,两个演员都太拼了吧。情感是所有人生来就有的,无差别。在文明的束缚下,会有所矫饰,会有占有不占有物质这样人类发明出来的概念。人真的太妙了,太复杂,也太脆弱了。太熟悉我的女神还是女神经病菊地凛子了,看她在里面装疯卖傻扮白痴,看到我对眼。阿拉卡什么也不懂,阿拉卡用最原始的语言说出了最富有诗意的话,这里是最好看的。孩子出生后模式化了,人物类型化的缺点越加明显。最后因纽特少女和她的孩子死了,还好没走入俗套。文明人苟延残喘下来。没有人喜欢寒冷的。好像一个变形的灾难片。 |

|

女性主义杰作,久久不会忘记、萦绕在灵魂的作品,正如那个仿佛永远也跨不过去的寒夜。女性在最冰冷、纯净的世界里,最后却逃不过心碎和死亡。结局难道就是导演给我们的答案吗?所以女性是有能力自救的吗?西方以外的世界是有希望迎来光明的吗? |

|

3.5星吧,看评分太低给4星。

到现在也是仍觉得冷!印象深刻。据说是真人真事改编,最抢镜的当然是小爱斯基摩人阿拉卡了,菊地凛子比比诺什出彩多了!罗伯特皮里尔在加拿大雪莱顿角拍摄的照片令人震撼?我当时写的。

2017-2-12 法国文化中心 柏林影展放映2015年柏林影展开幕片 with小付子 |

|

反正就是挺无聊的故事……看得又冷又肚子疼……画质和镜头也很奇葩……倒是朱丽叶的英语进步好大…… |

|

傻子,去北极冒死找老公,害死了好多人,遇到了自己老公睡过的女人。然后渣男老公回来了,带走了老婆,女人和孩子都死了。 |

|

菊地凛子的角色出现之后影片质量简直急转直下,之前Binoche的表演为影片本身平庸剧作所做的提升完全磨尽,角色的不自然和剧情的狗血度把导演所想表达的女性主义,文明与蛮荒的对比,自然与人的角力统统淹没成了可有可无的标签。导演的能力更是没有丝毫展现。开幕片。 |

|

槽点太多:女主穿着贵妇套在北极浪,嘴上说着为了荣誉实际不过为了找男人坑死一个又一个的队友。 |

|

记住一句“人是不会懂世界的,人只能懂得人。”这片最大的问题是,导演立意有问题:拍这个片本身这个行为基本上跟朱丽叶比诺什那个角色没啥区别,都是欧洲人自恃甚高的所谓反省。 |

|

#柏林2015#荒野求生:人性与自然之战;正室小三抱团取暖:女性自己救自己;荒蛮拯救文明:人类学反思。可导演得多平庸才会将以上主题处理得陈词滥调,乏味得想让人快进。也浪费两位女演员演技。 |

|

与约瑟芬告别以后,阿罗卡走入漫漫极夜。她步履缓慢却不回头,像极了少年派里的那只虎。用最后的背影告诉生命里的某些相遇,不必追。心如死灰的北极冰洞,重燃人性依偎的光芒;漫长阴冷的极地冬季,冲破种族亲缘的藩篱。风光绝美但无趣冗长,所谓爱斯基摩人的英语口音十分出戏,帮小三养孩子大爱无疆。 |

|

2025-05-10@cctv6佳片有约。比诺什选剧本失误,约瑟芬为一己私欲踏上北极探险旅途,不接受向导的意见,始终一意孤行,致四人(含婴儿)死亡。剧终女主竟无任何忏悔之意,导演究竟想干嘛?菊地凛子的表演一向用力过猛,也致观感下降。此片看完后堵得慌。 |

|

一意孤行的女主让人厌恶 |

|

#Berlinale# 没有人喜欢黑夜,也没有人喜欢寒冷,但这也正是看完电影走出影院看到和感受到的…… |

|

低能儿 |

|

2025-07-18/西瓜 雪山3.5/探险家妻子带向导和两个爱斯基摩人,追随丈夫征服北极。遇雪崩狗压死,向导掉入冰河死。到达基地送走丈夫队友,和因纽特小三留在基地等丈夫。暴风雪木屋倒塌躲冰屋,小三小孩出生冻死,探险队来接女主,小三只能被留在雪地里,和死去的孩子等待冬天过去。 |

|

女性在极端环境下的互救,文明与原始的碰撞,并不新鲜的主题但放在北极背景下就还挺别致 |

|

虽然沉闷,居然也就这么看完了 |

|

如此无聊的故事,如此冗长的节奏,这好看得了嘛!比诺什叶没用了啊。烂片子毁不了好演员,但好演员有时真的拯救不了烂片子。 |

|

2.5星,比诺什说英语比于佩尔好太多了 |

|

3+

确实是女导演才能拍出来的片子,还行吧,节奏略慢,对白一般。 |

|

#第65届柏林电影节 真的不是白种人的意淫吗?! |

|

65 berlinale day1科赛特拍片本来就很拧巴,转场生硬镜头不停小晃动也是一贯的“风格”。我尤其不喜欢她对在电影里对女性所谓勇气的表现,到最后还是一个在绝望中被拯救的狗血剧。还有那种欧洲中心主义的陈词滥调。唱机刀叉是符号,婴儿太阳也是符号,符号堆砌,还不如改成女人间的撕逼 |

|

对白人中心主义一次狠狠的打脸,妄想征服自然是多么的无知和渺小。从头到尾没露脸的丈夫真是贱的可以 |

|

两个女人在荒寥北极的孤寂,但在黑暗与幽闭之时,她们的互助才是存活的关键。 |

|

太白了 菊地凛子出来之后整个电影就垮了(不是演员的问题 |

|

从头到尾都自以为是,所有角色都是符号拼凑(爱斯基摩女人还多了个金句拼凑),所有主题(女性自我认知、文明对自然的“征服”与“妥协”、人类的进取精神……)都没铺开。女导想拍女人片,很好,但不是每句话都带个“woman”就叫女人认知。 |

|

感觉是,欧洲人吃好了喝好了没事儿反思一下自己…但什么也没琢磨出来,思路都莫名其妙的。浪费了这么好的题材和背景。 |

|

#65th Berlin#主竞赛 混杂着文明冲突 种族主义和女性主义 可惜完成度略差 |

|

几个人的死亡大多归因于女主的刚愎自用和任性吧 |

|

为啥那么多差评。。不是在开幕式上看的,觉得挺好看的啊。。 |

|

文艺到蛋碎,情感很真实有冲击力,但是亮点不多,一看就是纯女视角。 |

|

和雪天搭配绝佳的影片。 |

|

冰天雪地,此片应该极难拍摄吧? |

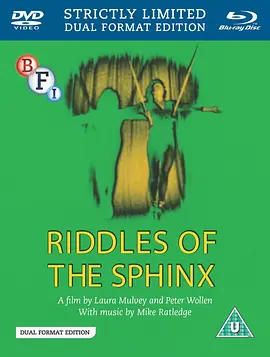

![豆瓣评分]() 6.4 (397票)

6.4 (397票)

![IMDB评分]() 6.1 (1,525票)

6.1 (1,525票)![TMDB评分]() 6.00 (热度:9.42)

6.00 (热度:9.42)