|

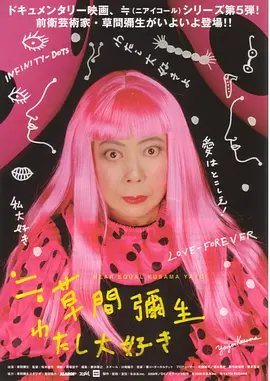

看完以后觉得草间弥生的人生好传奇。。中间几次创意被抄袭人生不得志是多么忧伤。但是如何突然就成名的部分没有讲的很清楚,Q&A的时候导演也没有很好地回答了这个问题。。 |

|

把平铺直叙的传记片拍出了很燃的味道。比起作品解读,更偏重对草间弥生人生轨迹的还原。看了这个才知道,她真的还挺惨的。生长于二战时期,童年精神创伤。50年代孤身一人来纽约闯荡,开始网状延伸系列和阴茎椅系列,拼命画画想往上爬,却因为亚籍和女性身份,完全进入不了美国白人男权主导的艺术世界,还眼睁睁看着安迪沃霍尔等人抄袭idea而大火。60年代到欧洲,做裸体偶发艺术,也被忽视被嘲笑,威尼斯双年展不请自来近乎搞破坏。70年代回日本,一切从头再来。但在外国的声名已经传回国,保守的日本舆论界嘲笑鄙视这个"不要脸的女人",叫嚣着要把她赶出去甚至杀死。直到慢慢在日本做出名气,1993年又一次威尼斯双年展,草间弥生才真正获得国内外认可。趋炎附势的日本舆论界迎接她,"我带着我的王冠归来。"年轻时素颜的草间真美啊,有种倔强而凛冽的味道 |

|

更想看草间弥生故乡对她态度由冷到热的全过程。 |

|

她聪明,可以从语速看得出来;她笃定,从谈话,还有对自己艺术,对自己是天才的坚定不移看得出来;她勇敢,年轻时候去纽约的选择,反对越战,为同性恋举行裸体婚礼看得出来,还有艺术家要想活下来去必须要赚钱,所以她从来不排斥商业,而且很聪明的制造各种迎合大众的手段达到目的。非常有成就的女性艺术家,而且是存世的。 |

|

初次看到草间弥生的画作,就感觉有点像精神病人的画作。查了一下,还真有精神病史。正常人的世界是有明显的边界的,全都用一根理性的弦,画地为牢,很难跨越过去。所谓天才,就是踩着这个理性的弦跳舞,时而在弦的这边,时而在弦的那边。他们能带我们看到不同于我们的世界的东西。草间的画,我一业余人士都看得出来它富含的生命力,怪不得有人把她叫做当代梵高。只崇拜已逝艺术家,却对尚在人世的艺术家嗤之以鼻,说明并不是真心热爱艺术,只是喜欢神话罢了。但是很多艺术作品,都是需要一定的距离才能看出美感,不管是从时间上,还是空间上。这也是从事艺术创作的人的悲哀。补:之前只知道草间弥生的画作,看完这部片子,发现草间弥生的雕塑才是我最喜欢的,完全不像这个世界的东西。 |

|

过度强调女性艺术家,轻化了文化差异部分与性格对艺术带来的影响。很多地方觉得挖掘不深,算是一个简史。还是尽量展现了Kusama家庭,家乡,时代,国家,以及精神问题对她创作的影响及成长。 |

|

一个女人想在男人统治的领域出头真的太难了,她和O'Keeffe的交集格外温暖。看到最后莫名泪目,她那么痛苦,但还是想活下去。话说回来草间弥生的作品也是太适合这个社交网络的时代。 |

|

需要缓缓。看哭

每一帧都想录下来,截屏。应该会单独写个日记(算了,豆瓣不能上传png,写草间,语言是苍白的,且一定要结合画,还有她自己的理念和行为)

艺术不需要太多语言。去感受吧!很多东西放微博了 上传方便

|

|

不疯魔不成活,每个波点都是她疯狂灵魂的写照,这个世上女性若要取得男性一样的成就就要加倍付出,总是被误解被泼冷水,前卫艺术家的悲喜无人看见。从松本到NY再回到原点,这部纪录片就像一把钥匙开启草间弥生的传奇人生。尽管她的经历足以媲美梵高,属于她的认可直到世纪末才姗姗来迟,从原生家庭的桎梏中挣脱逃走,用一生时间与主流社会对抗,用惊世骇俗的艺术去表达内心(治愈童年创伤),她把人生比作赌博,面对茫茫前路与未知恐惧,纵身一跃是她的选择,跌倒了没关系,每次都爬起来继续向前……无论世态炎凉,就算孤单一人,她始终是她自己,这么酷这么敢(即使余生住在精神病院里也无妨),能做女王就决不做无名之辈……看哭了,忠于内心注定历经磨难,人生永远是这么悲欣交集啊,天冷了,我们都爱草间弥生。#资料馆留影# |

|

请收下我的膝盖!不愧是世界第一的女艺术家!高产而且努力! |

|

天才的世界,即使有无数旁白,即使亲眼见到她的起起落落,大众也很难明白。而这部电影,就像是大众对天才充满敬意的旁观。 |

|

最后看到她蹒跚的步伐.电影结束的时候迷之泪目 |

|

挺好看的艺术家传记片,尽管对作品本身的探讨有局限(尤其是对她的happening艺术部分多些笔墨就好了)。少女草间弥生蛮好看的,变成老太太后则有种公仔般的可爱。 |

|

片中75美元买入,75万美元卖出草间作品的那位大姐,你是上影节黄牛的终极偶像。 |

|

科普式纪录片 “如果博物馆里只展示死去的艺术家的作品 那么就等于在世的艺术家已经死了” |

|

某个时刻突然泣不成声。 |

|

喵的一个个男性大师抄人创意,还tmd全都好评如潮,草间弥生豁出去大跳特跳就被鄙视,或者更惨,被故意无视。气炸。来自故乡松本市敌视最为可怕,litterally的没有故乡没有家没有家人。只有化作infinity的一颗小原点好像才能稍微平息一点点窒息。好伟大。即使终于承认她了,现在已经是在世身价最高的艺术家但又如何呢。依然还是觉得巨大空虚,世界没有填上哪怕是网点里的一个小洞。 |

|

这个系列拍得真不行,还不如一些电视纪录片…科普算是到位了,不过看完以后仍然不喜欢这个人 |

|

艺术家有多大的才华就要付出多大的代价,然而燃烧了自己(喂养众多艺术家)的才华却没获得相应地位的《草间弥生》似乎非要为艺术家讨回一个“公道” 的说法。结果天才自然是埋没不了的,但我又觉得凡是被过度低估的艺术家往往会被抬爱到另一个极端。木心,你怎么看?小老头说“凡是看不起我的人我总要多看两眼” 接着写下“你强 强在你不爱我 我弱 弱在我爱你” 最后落笔“滋味最浓的胜 是反败为胜的胜”。哈哈哈,公道自在木心,公道自在“私”心。 |

|

五星给草间弥生,她说“我希望以艺术的力量让世界变得更和平”。伟大的艺术家,真正的天才,个性强烈,天赋异禀,富家女出身,儿童时期受家庭创伤,患过精神病,抑郁自杀过,被安迪·沃霍尔偷过创意,拥有无尽的艺术天赋,在男性艺术家主导的世界勇敢闯出自己的天地。 ps:曾在香港M+,站在她的镜室里,现在想来还是很奇妙的感觉。 |

|

前卫大胆的艺术家,拥有强烈的个性和才华,她的艺术装置或许因为有“网红展”抓眼球的元素而颇具争议,但为了创造自己的波卡圆点世界,她一路对抗传统观念和人种歧视,自我消解又永远在追寻永恒的生命力,更可贵的是从几十年前就已经开始为女性、同性恋群体呼吁平等,关注战争与爱,着实令人敬佩。 |

|

南瓜、波点、无限镜屋,极具沉浸感和想象力的艺术风格,近乎偏执的强烈,难以捉摸。不疯魔不成活是艺术家最真实的写照。 |

|

草间弥生如此高效率的工作竟然是源于恐慌和歇斯底里,一次性烧掉2千幅画,这得聚集了多少力量和勇气啊,她反问为什么我不可以像卖冰淇淋和热狗一样卖我的艺术?预测流行艺术将大行其道,在吸引观众和关注这件事上,草间绝对是天才,那个带着黄底黑点的尖尖帽,圆点,网状,红发,太特别了。另,60年代的纽约简直就是黄金时代,各种大佬各种嗨。。。 |

|

@psa 白玉兰导赏纪录片单元,没想到草间弥生的过去这么多事,她也确实是很有魅力,也许只是偏重经历,她如何成名、艺术作品亮眼在哪里基本没提,排队深有感触,我去了两次都被人群吓到,圆点有这么好玩吗? |

|

"tidal waves of wars"和"graves of the unknown soldiers" |

|

上海最近有她的展 |

|

对于我这个重度密集恐惧症患者来说,看这部片子简直就是自杀。我整个人魂都吓没了,刚刚游荡出电影院,现在倚在大街一面墙上,挪不动步。

能不能以后卖票的时候有点提示,不是在开玩笑。

全身发紧 头皮发麻 双手颤抖 眼泪在眼眶打转,整个人被巨大的恐惧支配着。但觉得出于对影片和艺术的尊重,还是把帽檐压到只能看到字幕的程度 看完了影片,但偶尔抬头看到的画面也让我下意识地要骂人、肾上腺激素和心跳飙升。

这大概是我这辈子做得最刺激的事情了,我看恐怖片 坐过山车都可以面无表情,心里几乎没有波澜的人,看这个片子真的差点死在影院里。这种恐惧是持续的,不断加重的,因为那些“艺术作品”不停地在我脑海里闪现 挥之不去。

原谅我的语无伦次,这个经历真是毕生难忘。 |

|

这是看的第二部关于草间弥生的纪录片。上一部是一个套装里的一集,其他还有森山大道,奈良美智,天明屋尚等。//同样是因为艺术,草间弥生早些时候是故乡松本之耻,后来成了故乡之荣,人生啊,就是这么荒诞不经。 |

|

被嫌弃的草间弥生的大半生,最后终于成功的逆袭,比起流水账式的影像和访谈,还是波点婆婆跌宕起伏的人生更有冲击力 |

|

草间弥生是抗争的一生

抗争家庭的阻力、童年的创伤、对性和未知的恐惧、对世界的痴迷

抗争战争、民粹,抗争自杀、死亡和精神疾病

抗争表面是艺术黄金年代的纽约骨子里对女性和非白人的歧视

在看似开放先锋的年代,有安迪沃霍尔的年代,艺术家的圈子化也一直很严重,他们只接受继承现代传统的男性艺术家

男艺术家们照搬草间的创意然后大获成功

而她从未被无论是纽约还是日本的艺术圈所接受

一件作品自从被完成起它的价值就不会再改变了

艺术品的价值、价格的定义很多时候都是人类对深层精神世界的追求而带来的粗鄙迷信

从被遗忘的污点女人到艺术家

草间弥生从未改变,改变的是世界 |

|

草间弥生没名声时是怎么样的?草间弥生是怎么患病又出名的?除此之外,她波点艺术的精髓到底为何,本片一概不想讲。 |

|

被她鼓励了 我能活下去 |

|

想到年轻的草间弥生给Georgia O'Keeffe写信,收到回信,两人最后还能在纽约见上一面,就觉得世界更奇妙了 |

|

有想法有野心还懂投机—后期🔥的原因是因为玩交互(镜屋,两元作品,人体波点),诠释后现代精神;感觉她活得好辛苦啊🥲 ;纪录片本身就很ppt |

|

当初的“不合时宜”只是因为她的艺术表达走得太前了,直到网红时代的来临。 |

|

黑暗之光可谓无极 当代艺术的先锋就是那些敢站在别人面前眺望未来的人 无论有没有观众;碰巧体验过路易斯安那现代艺术博物馆里面的那个无限镜屋 |

|

#美嘉影城 #BIFF |

|

你无法通过了解一位艺术家的方式去喜欢你原本不喜欢的艺术。更尤甚者,凭借你了解到的虚无与空白,你会更加发现那所谓艺术背后的空洞无物。 |

|

带着艺术的使命,在生死的反复中不断徘徊,勤奋,坚持;在波荡的一生中摔倒又爬起,晚年终于获得成功,虽然获得某种安慰,但是停不下来的画笔已经和婆婆抵抗人生创伤的坚持融为一体,成为生命继续下去的火焰。很感动。一个不屈的天才,幸好最后获得了认可。 |

|

MOViE MOViE × 心浪潮《點止草間彌生》社區放映及分享會 Life is Art • Design in Motion digital file free screening |

|

她把生活的精力全部化为宇宙中的圆点。 |

|

是一生都在戰鬥的藝術家,藝術家的經歷勝過全片敘事。體會到gallery, curator和critics在市場的勢力之大和如何毀了一個藝術家。另外真希望人們不要再以畫風來評論一藝術家成就的高低,以及祝草間婆婆身體健康。 |

|

成为艺术家不容易,感觉艺术还是绝对的自我表达。无论如何,最重要的还是作品。 |

|

呜呜呜呜真是好可爱!!!(女性太不容易了,女艺术家太不容易了,即便今日也是如此...... |

|

我总是觉得日本人有一种“鬼性”,不是贬义的那种。这种鬼性在草间弥生这个人和她的作品里特别突出。其实由于我有密集恐惧症,她的好多作品我是无福消受的,但是这个人真太有趣了。看到最后有一种很哀伤的感觉,creative wounded souls |

|

漂洋过海披襟斩棘,终究是为了“回家” |

|

以前一直不感冒,不过片中展示的部分作品还挺喜欢的。 |

|

纪录片真的很偷懒 是草间弥生的个人历史 但这些书上网上都能读到 所以我为什么要看这个纪录片 幸好配乐不错 以及草间弥生本身太强大才得以撑场 建议这种素材整合纪录片也多放点素材吧 就这些分钟真的有些简单了 连草间现在的采访都是那么的表面 |

|

2018/11/11 |

|

比较简单的科普片,简单介绍了她的生平事迹,但家庭方面的影响却很简单的带过 |

![豆瓣评分]() 8.1 (2471票)

8.1 (2471票)

![IMDB评分]() 7.3 (1017票)

7.3 (1017票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![Metacritics评分]() Metacritics: 71

Metacritics: 71![TMDB评分]() 7.46 (热度:2.77)

7.46 (热度:2.77)