|

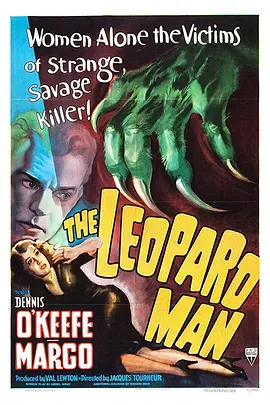

距离上次看罗伯特·西奥德梅克的黑色电影居然都3年了,这部片名叫螺旋梯,实际这个旋梯在片中并没有起核心的作用,还是咱中文译名比较贴切。影片讲的是连环杀人案,然而并没有以悬疑推理为主,而是以心里惊悚为主。P.S.有趣的是开始旅馆剧场的戏看到当时是如何放映默片的了。 |

|

3.5 |

|

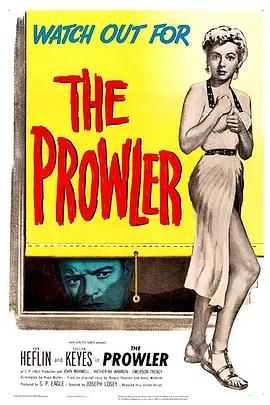

逼她开口。1主动,2我愿意,3打电话,4呼唤治安官,5终于在老太太的枪声中成功。再次电话可以开口。只能是黑色电影, 营造氛围。作为悬疑或者侦探,则太简单。不够过瘾。旋转楼梯太如画了,所以称为最后高潮的发生地。也成为导演选择的片名。 |

|

台版DVD(影久):螺旋梯 |

|

Tout est à sa place, le son, la caméra surtout la lumière (Siodmak - le maître du clair-obscur). Un cluedo haletant digne d’un bon hitchcock |

|

“男人喜欢看女人哭,这让他们感觉处于优势地位。”相对于哑女对连环杀手的主线,本片最出彩的是视觉呈现,凶手的眼睛特写和被害者的叠影,哑女结婚美梦里那些看上去像漂浮的人头,都有种20年代先锋电影的遗风,而本片的布光是从头至尾的强悍,不仅仅是让暗处的人脸迎光这么简单,在主场景的大宅内,层次丰富的布光把室内景雕刻的很立体(竟然让我想起《去年在马里昂巴德》),地窖那场戏在暗景里抓脸也很精确。电影的主要时长都用来预报女主面临的凶杀威胁(这凶手只杀身体有残缺的人),以及表现大宅里雇主一家的家庭潜流(有预知超能力的瘫痪老妈,未出现的强势老爸),写人的方式融合了黑色电影的尖锐和超现实感。女主和凶手的最终对决倒是搬演的平平无奇,而且女主又老又丑,她那个因幼年惊吓而失声的设定看上去也傻乎乎的,演得没什么层次感 |

|

开场的运镜表现偷窥的悬疑效果很不错,剪辑也很出彩,后面整体没什么突出之处 |

|

开场的无声交叉剪和结尾的螺旋楼梯戏 |

|

根据著名女犯罪小说家Ethel Lina White的小说改编,剧情的几处转折有点突兀生硬不太自然,不知道是改编的问题还是原著就是如此,“红鲱鱼”的安排也不太成功,埃塞尔.巴里摩尔的气场又太过强大把其他演员都给罩住了。。。抛开剧情上的种种,影片的摄影确实足够强大,取景构图用光诡异又精致。。。 |

|

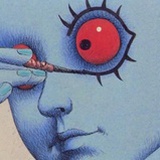

三星半;楼梯蜿蜒、镜影映射、蜡烛明灭,营造了封闭大宅内的人心惶惶,氛围还挺惊悚的;以罪犯之眼为摄影机的主观镜头颇有意思,眼球内的人物变形,凸显心理扭曲;虽说犯罪动机略牵强,不过老太的危机感应更让人起疑,哑女的手足无措更让人恼火。 |

|

表现主义的光影捕捉绝赞,反派动机多少有影射当时纳粹的行径。 |

|

情节很牵强,看到中段就已能猜出凶手,只是对凶手的主观镜头在当时来说还较有特色。 |

|

杰作 |

|

Whodunit, 一家子就那么几个人,谁干的很快也能发现。简单的故事说的不够凝练。。 |

|

不可描述版kino美A蓝光 四十年代的黑色电影 高清画质下暴雨下的古宅与烛火映照的人脸都呈现出奇特的美感 讲述一天内发生的故事 开头的一场谋杀远不如播放默片的场景有趣 关于被害者特征的描述让下一名被害者在一开始就被锁定 其后的一个多小时全是在古宅内发生 谈话不多也不密集 大雨下人物和地点的限定让猜凶手变得异常容易 灯火辉煌的大厅 炉火温暖的卧房 充满生气的厨房 幽暗阴森的地下室 各个场景功能性都很突出 第二场谋杀略有些出乎意料却只能以此来引出凶手 女主的语言障碍才是全片的麦高芬 通过刺激激发开口 让她焦灼的却是无法说出I DO 不恐怖也不惊悚 整场的铺垫让人毫无紧张感 高潮还没到来就结束了 杀人的动机实在鬼扯 |

|

从出场的第一个镜头起,见证默片时代之后最伟大的“默片表演”之一。 |

|

悬念环环相扣,一些情节表现也很超前,在同时期的黑色电影中算很出众的,想起了《偷窥狂》和《迷魂记》,分数偏低的电影。 |

|

大宅里的每个人都有自己的秘密,elsa lanchester衰老的容颜让人感慨。 |

|

值得一看。凶手早就死了。 |

|

对不完美感到愤懑的杀手碰上了哑女,故事层面并不出彩,但是片子后半段的光影确实看着很舒服,尤其是旋转楼梯在点光源下投出的层叠阴影,设计感很强。 |

|

4.5 |

|

其实潜藏的真正凶手是他的父亲。 |

|

感谢Xeon压制。片子本身故事别扭,全靠偶尔出彩的情景视觉设计搭救。 |

|

作为完美受害者形象的女性真的看腻了,这些慕弱的男性才是真正的弱者。 |

|

这片子的风格即使放在1946年也算是老派的,悬疑惊悚感只有到最后才20多分钟才有点。海伦挺漂亮。 |

|

“人眼”镜头。精确的布光摄影,有几个转场非常之美丽梦幻~~可惜一些末节似乎未参与到电影中来,中间停滞了一段时间。 |

|

3.5. |

|

悬疑较弱,黑白摄影很强,通过改变光线,以及凶手的主观镜头营造出了恐怖气氛,虽已猜出凶手是谁,但还是时而感到毛骨悚然。。。 |

|

氛围营造不错,尤其是几处灯光特写。 |

|

Giallo和slasher的老祖宗。 |

|

8/10。开场是一个标准的垂直俯拍,镜头高悬在哑女的头顶,螺旋的楼梯既是隐藏危险的地方,也是困扰人物的象征,在高潮部分成为展现心理紧张的舞台。第一个谋杀的场景采用了微距摄影拍摄杀手的眼睛,主观和模糊的图像增强了观众的恐惧和压力;女仆跟随别墅的主人去酒窖时,画面中那盏蜡烛显然是主光,只有黯淡的补光以稍微看清周围的环境,主人的身体呈现为大面积阴影和轮廓光,提示了角色所具有的危险性和欺骗性,“有缺陷的事物不应该存在于世界上”是这个恶魔的宣言,在杀手瞄准了哑女作为他的目标后,观众从他的角度看到了哑女的镜中形象,她没有嘴,这种以残疾人为目标实施的迫害与屠杀令人联想到纳粹,这是因犹太血统而逃离德国的西奥德梅克想表达的。结尾凶手通过螺旋梯实现了“藏”与“露”,好奇心驱使着哑女下楼,走向漩涡般的恐惧以治愈自己。 |

|

以生理缺陷作为悬疑点对于好莱坞编剧也并非新鲜,近年来风靡一时的各种「寂静」之类的勿视、勿听、勿言电影不过说明观众的少见多怪而已;本片却是在悬疑之外,嫁接爱情关系而已。 |

|

躺在床上似乎知道一切的老妇,空旷的大宅,幽闭的地下室,所有恐怖效果都营造的很出色,真的被吓到,尤其是凶手跟女主坦白那段 |

|

默片段落精彩 |

|

主要讲让Helen哑女在一个风雨夜离开危险的宅子,因为镇上有个专杀有缺陷女子的杀手。开篇还很惊悚有趣,后面没什么剧情。杀手动机好牵强。地下室的戏份还不错。 |

|

不紧张不刺激,略失望。 |

|

+;黑色电影中最喜欢的一截楼梯(被固定的螺旋成为雨夜所有风暴的中心),悲哀的迟来的哭泣声与良善的哑女。 |

|

"Anything can happen in the dark." 旋转楼梯像是开拓空间的迷宫,牵引观众追随主人公眩晕的状态。 |

|

窥视 眼瞳与人物的交叠影像 |

|

3.5星 |

|

Siodmak无疑是极少数能把光线运用当作一种美学语言来使用的导演,地下室里的几处暗处人物特写委实凸显功力。剥去现代主义外衣的眼球为轴线的主观镜头用的恰到好处,而悬疑片以主人公的身体残疾埋线的创作理念几乎后来也成了一种自发的genre。女主角的水准实在是太太太糟糕了。 |

|

恐怖气氛营造的很是到位,就是剧情有些稀烂 |

|

窥视镜头,阴影,暴风雨,空旷的封闭空间都将恐惧最大化。埃塞尔巴里摩尔演出太精彩。 |

|

很多故事讲得没趣的上世纪黑色电影都有个共通特点:摄影不错。高潮楼梯追逐戏更是如此 |

|

男仆和医生被支走,女仆酒醉,女秘书负气准备离开,西奥德梅克在“清场”,他在营造一个“免打扰”的空间,通过谋杀来治愈女主的疾病,镜头在幽暗的古宅中藏匿,窥视着人性的“残缺”。 |

|

编剧挺扯,但气氛做的不错,而且开头的平行剪辑就算现在看也很上乘。本片不考虑智商,但已经在努力用剪辑来制造惊悚,尤其用光和摄影,以及眼睛的特写和叠化。kino的RKO电影修复,真棒。 |

|

因为目睹自己的亲人在大火里去世而失去声音,又因为老太太亲手将儿子杀死而恢复。幽暗弯曲的楼梯和诡谲的光影,大雨的呼啸和风声的鹤唳,环境氛围已经铺垫至此,故事却是拖沓不已,凶手还是很容易猜到的。 |

|

每次都是话到嘴边,说不出来… |

|

好看,中间一直在怀疑各个男的,直到凶手自爆我才知道凶手是谁……这故事告诉我们男人不管多有钱最渴望的都还是父亲的认同,片中这位勇敢男士只将刀对向最弱者这点也颇有些真实。本来想说弟恐成最大赢家,但想想他都物理意义上一天之内死全家了,没成哑巴就不错了…… |

|

各方面都做得很一般的悬疑惊悚片,几乎大部分时间都是让人失去兴趣焦点的。 |

![豆瓣评分]() 7.0 (433票)

7.0 (433票)

![IMDB评分]() 7.3 (11,698票)

7.3 (11,698票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%![TMDB评分]() 7.02 (热度:6.93)

7.02 (热度:6.93)