|

“……刘易斯作品中的角色,无人能在魅力指数上接近格兰特和拉塞尔,而霍克斯的双倍节奏感也使得前者只是略显活泼而已(虽然它也够快)。但必须要说在某些层面上还是老版更优。比如配角们的过目不忘感相较就要更强,他们被诠释更具力度,也有更多篇幅去表现各自的怪诞。” |

|

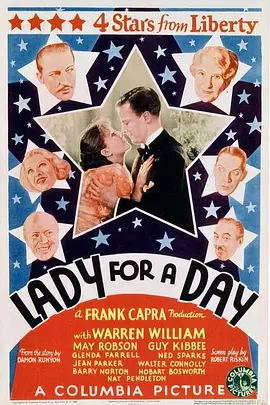

四星半,由于对后续翻拍先入为主,故丧失了一些乐趣。它与导演的《西线无战事》一样注重声音与对白的运用,有时快如机关枪扫射,有时又用特别短的台词来适应人物动作,对于有声片来说很有示范性。好故事拍N次,后有1940年《星期五女郎》,1974年《满城风雨》和1988年的《头条大新闻》。 |

|

颇有趣,后两版改编最大的不同都是在结局,怀德还是很忠于这一版呐,his girl friday结局是完全另一个方向。我找了无数地址都没法下到1931年最初的这一版啊只有在线视频了!另外要不是对剧情烂熟于心我那点可怜的英语知识储备怎么对付得了这个! |

|

Walter这种角色完全在Menjou的舒适区,不正面但也不让人厌烦。好多镜头处理对早期有声片来说甚至有惊喜(比如后半段里众记者群体反应镜头),最后打字机消音也巧妙。这么看当年奥斯卡提名给得还很有水平了。当然,没有Hawks版顺滑,化学反应也没那个好。 |

|

2022-09-04/追追剧 黑白记者1/新闻记者已订婚,计划搬到纽约找薪水更高的工作。罪犯越狱,记者无意中发现了逃犯,并把他藏在记者室,以期望得到一个大独家新闻。 |

|

和这个导演的遇见真是有趣。本来想看他的《西线无战事》,结果看了70年代翻拍的版本;后来想看比利怀尔德翻拍的《满城风雨》结果看到了这一版原版。不知是不是进一个世纪前的作品,感觉好拖沓,前一个小时不知所云,场景也很单调。有几处镜头还是很经典的,感觉到当时的技术条件限制了导演的发挥。 |

|

放映的是全新修复的美国影院版35mm胶片,音轨质量好到感人,这一版改编应当是最接近原始百老汇戏剧的一版,相比之后霍克斯与怀尔德更加侧重于主叙事线几位角色的两版翻拍,这一版保留了更多群戏以及更多芝加哥地方色彩;另一方面,作为早期有声片,它也有着数量相对较多且令人印象深刻的运动镜头。 |

|

记者们如(无头)苍蝇般对实事新闻的追踪、揶揄、篡改既可笑、讽刺又敬业无比,30年代还有对政客的嘲讽(布党不过是一种借口),还有带有时代特征的风尘女子的同情心,似乎这种独特的复杂混乱感反而营造了独有的喜剧时代风格。 |

|

原版政治讽刺意味好浓,但也很厌女= =霍克斯把双男主改为男女主是有这方面考量?倒是很意外怀德版的结尾不是原创 |

|

故事本身有意思,台词犀利,对新闻媒体的刻画和反思其实很严肃。几个电影版都不错,这一版的喜剧感相对比较弱,40分钟后非常顺滑好看。比利怀德版节奏更快,黑色喜剧感更强 |

|

台词节奏快而不乱,群戏调度精彩,摄影机几次横移动+快剪,人物复杂而并非非黑即白。比起hawks,更钟意这一版。怀德版待看。 |

|

观感就是叽叽喳喳,吵来吵去。 |

|

7.2/10 |

|

这应该是初版故事了 一样机关枪子弹似密集的对白 一样用高密度对白建立起的紧张氛围 连看了三版也是有点累了 不过也明显 时间越往前 对白的速度相对而言越慢//或许应该找到三版故事的剧本来回对照着研究一下 毕竟是被名导先后高质量地翻拍过两次的本 |

|

*

《女友星期五》和《满城风雨》的原版。巨大的台词量并且镜头语言相当现代,私以为不输于后者,且可以见得前者真是被霍克斯改成了更加迎合观众的版本。 |

|

十分匠气且僵硬。能看见主创的吃力感。 |

|

真的是好本子值得也经得起一次又一次改编,但是早看过His girl friday和怀德的版本,对这个故事实在太熟悉了,Friday对这个原版的台词也有许多近乎照搬,后半段就有点看不下去,主要是男主的魅力实在不及Cary Grant。 |

|

群戏不错 用大量的篇幅讽刺媒体 来回切换的运动镜头让高密度的对白更显聒噪 |

|

有不少亮点,但是早期有声片的尴尬痕迹还是太重了 |

![[]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

[彩色染色][奥斯卡][中字]希尔迪·约翰逊,他是一个新闻记者,与佩吉·格兰特定了婚,准备搬到纽约,准备寻找一个薪水更高的广告方面的工作。法庭新闻室尽是一些没有能力的家贝,所有人都正等着去报道艾尔·威廉姆斯的绞刑。当威廉姆斯从监瓮中逃跑的时候,希尔迪抓住机会,通过他的260块度蜜月的钱买通了一个内部知情人,得到了这条独家新闻。然而,报纸的编辑沃尔特·贝纳斯,拖延支付希尔迪报酬,希望这个故事一直延续。希尔迪碰巧卷入了逃跑事件,把廉姆斯藏在编辑部的一张桌子下面。贝纳斯也对之施以援手。他们能够把威廉姆斯隐藏得足够久,并使得椿们的独氏新闻一直下去吗? |

|

三个版本都看了,庆祝一下。比较惊喜的是横跨办公室的long tracking shot和跳跃的运镜,不知道是超前还是摄影师多动症 |

|

剧情过半才越来越吸引人,前面还是有点沉闷,这部更多的还是群戏,但是沃尔特跟希尔迪在办公室的戏份特别精彩,好多运动镜头看起来很爽 |

|

拖延症字幕组出品 |

|

使用了大量运动镜头,尤其是跟踪镜头的设计可以作为有声电影的典范,令人深刻的用法包括新闻主编横穿办公室的横向跟踪镜头,以及室内几场环绕跟踪镜头。虽然很多运动镜头完成的十分出色,但也有为了后续动作展开而频繁使用推拉镜头显得有些局促,如果采用剪辑会更流畅,这也侧面反映出有声片剪辑策略不够成熟(有几处剪辑景别和角度过渡地很不自然)。和同年德国电影《同志之谊》相比,好莱坞的摄影机运动水准确实差了一些。 |

|

雖然最喜歡Hawks的版本,也更圓潤,但1931年的原版卻更尖銳、挖苦、生猛,俐落的剪接、對白處處機鋒,相形之下,比利懷德1974年的版本顯得過於老態,2021.01.01 |

|

3.5 |

|

1.故事模型与母题的经典性,是它能够被不断翻拍的原因。尽管如此,也难以掩盖影片本身用力痕迹重、不够丝滑的问题。2.Adolphe Menjou戏份少,但节奏抓得好,喜感的小表情和眼神都很亮眼。 |

|

可能是因为对Hawks版印象太深,总感觉两个男主基情满满。发现40版很多梗都是搬的原作哎,不过能想到把这个本子改成screwball也真的了不起。 |

|

本来想看怀德版,搜片时没仔细看== |

|

看过留痕 |

|

群戏特别出彩 台词颇具生动 调度镜头相当流畅。尽管珠玉在前 我还是更喜欢霍华德·霍克斯导演翻牌的《女友礼拜五》。 |

|

喜欢群戏调度,镜头的流畅。强烈的矛盾冲突层层递进,故事高潮的处理是高光。角色人设(尤其配角)各具特色。高能密集的台词稍嫌聒噪,但是也不乏妙语,涉及政治、不良媒体、商业竞争的讽刺轻松有趣。节奏不喜,很赶的倍速进度感,甚至造成听觉和理解上的压迫性。。。至于媒体道德污点,为挖头条和制造热点在手段上无所不用其极的荒诞肮脏,表现尚可。 |

|

女朋友星期五和满城风雨的原版 |

|

200912 【B】尤其意外的酣畅淋漓。以剧本作为核心的高能演绎,的确拥有被后世多次改编翻拍的潜力,诸多线索与细节的设置再次打磨与组织使其焕然一新的可能。最先,在寻找缺位的新闻职员中,观看者与线索人物同时参与叙事线索的联接与情节的推动,步入即将作为事发现场新闻办公室(又或者称之为真相的背面),而最为重要的,密集的语言/激烈的对白和场面调度/镜头运动的触发,及演员贴合叙事系统加剧冲突驱动力所展现的紧密表演,均与新闻办公室系统内部的运行机制,即作为生成事件地带的新闻系统,与死刑犯的闯入使之权力斗争隐喻的生效相关联。诸多的意外接连介入所产生的反转构成反讽的喜剧性用以驾驭混杂的线索,结尾处也是毫不客气的直接点明闹剧基调与劝世说教的意味,与之形成一个紧密的闭合。 |

|

原来是女友礼拜五 满城风雨的原版呀 |

|

76/100 |

|

1 |

|

65/100 #FIFF19# 远不如《女友礼拜五》有趣,缺乏狂躁能量的冲击力,但在社会政治的讽刺批评上也许更为直接。 |

|

纵然Milestone别出心裁地在镜头语言中施行魔法,却还是轻易被编剧Ben Hecht那漫不经心、吊儿郎当的无政府主[CENSOR]义盖过光芒,后世的Howard Hawks更是直接从这部电影里袭承到灵感,用密不透风的slangish eloquence来填满他自己的屏幕,如此让人无法喘息,直到你终于明白权力、钱与严肃的无意义。 |

|

剧本很优秀,几乎在一个场景里完成了跌宕起伏的故事。也是我看过最老的黑色喜剧电影。台词超级快,对英语听力和字幕阅读都是极大的考验,说实话跟不太上,看的很累 |

|

31年的《头条新闻》和40年的《女友星期五》,74年的《满城风雨》,讲的是一个故事。 |

|

看的翻译的字幕跟个机翻似的,好多我没咋看懂。 |

|

这间办公室的设置,舞台的痕迹已经大于了本身单场景的设置思路了,因为所有角色的登场退场,都有些尴尬,缺乏了内部的调度,但有时用剪辑弥补了这一点。有一场戏希尔迪打招呼离开时,众人全是相同的轨道拍摄,很失真。这些角色里,女性角色是颇为尴尬的,无论老幼,无论“好坏”都是被戏弄的,这样以来,跳楼和揭凶都处理得很不自然。这个电影还有一个典型的好莱坞结局的规范写法,三人之间的对白放在现在来看是一种违背人性呼吁鸡汤价值的老土。 |

|

糙 |

|

相比His Girl Friday更爱原版,人物形象和剧情发展更加合理有趣;最后自带的打字机消音实在太萌了——“That son of a * stole my watch!” |

|

3.9 过时到机械的地步 |

|

这是一座由上至下全员崩坏的城市。 |

![豆瓣评分]() 6.7 (124票)

6.7 (124票)

![IMDB评分]() 6.7 (3,541票)

6.7 (3,541票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 76

Metacritics: 76![TMDB评分]() 6.50 (热度:10.12)

6.50 (热度:10.12)