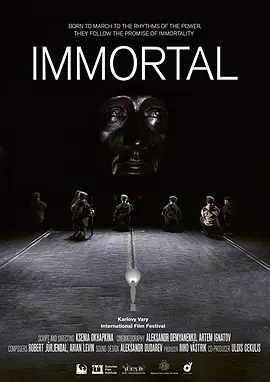

|

自然是一部电影也没认出来。这旁白驱动的节奏真好。 |

|

作为一个经常用电影来逃避现实的人,它引起了我极大的共鸣,整个文本都在解释一种心境,而这种心境恰好是我看这部电影时的心境。 |

|

音画分隔这种手段,7分钟会让人惊喜,70分钟就会带来厌烦,像婚姻一样。 |

|

虽然400部听起来不多,但是涵盖范围巨大,而且全部选用的是不起眼的空镜、局部特写、人物姿势、动作,很少看到演员面部,所以就算用了很多著名电影,观众都很难发现(比如完全没注意到《布莱尔女巫》《山河故人》)。旁白是日记体更是文学,关于导演对社会和对生活的抑郁和焦虑,写得颇具诗意。旁白和400部电影破碎的影像搭配在一起给人一种读书的体验,声音文字赋予了这些影像崭新的意义,有时甚至是双重意义。PS:导演的葡萄牙朋友绝对是João Pedro Rodrigues! |

|

感觉这部电影可以无止境地进行下去。前十分钟因为手法原因一直在想去年柏林的《绿雾》——当然是迥然的。collage竭力做得彻底,mesmerizing,本雅明;还是多亏黑塞拉辛阿拉贡的文本厉害,念白声音也文人傻气式的好听。要是更抽象更有想象力或者干脆摸不着头脑会更喜欢,全篇引言里出现几处显白,会觉得好笑。一种反刍影像企划,想旁观导演工作两天。🎵I see a darkness |

|

自身经历在无数影像种建立起另外的无数个世界来。很多片段挺眼熟的就是记不起来了,《和谐课程》用了几次。 |

|

看的时候不免在想,这不就是小朋友现在的生活嘛?虽然没有纪录片中那么夸张。迷影之作,独居的无所事事的日子确实比较无聊。

很多地方还蛮好笑的,比如前男友来家中取猫,离别时主人公和前男友拥抱时,两人想的竟然是“分手分得真不错”,笑死。

不过颉取的影片片段和旁白并不算很搭。而且,要不是小朋友现在的日子和电影中差不多无趣,我肯定看不下去这片,别指望我会尖叫,无趣的日子我也要过得精彩。 |

|

几乎解释了“嗯。”为何存在,通过语音和语调。 |

|

有趣 我也想剪一个! |

|

contre la laideur du monde/i see a darkness/后重看 「Les nuits de la pleine lune」|20190925Reflet AP重看 |

|

社恐影迷的影像絮语,由作者在7个月时间内看过的400余部影片中的镜头拼贴而成,基本辨识不出几部片名(除了[飞向太空]),不过影片着力点也不在于此,影像与日记式的旁白之间时而无缝贴合,时而有着各异的隐喻距离,文本与影像、声音和画面间的对位关系既包蕴着诗意,又引人遐思。| 电影是镜子,不是窗户(这点个人不同意,二者共存交织)。 | 死在[天空属于你们]之前的父亲 | 电影是发泄,是逃脱,是复苏;电影是止痛药,衍生物,赎罪品,调和物;电影如同绷带,喘息,安养院,诊所,妓院,慈善机构,退休;电影恍若奇迹,绿洲,信号标;电影如同反射,观察,拍打,电击,传动带,支架,盔甲,与时间的竞赛,如同疯狂,湮灭,装饰摆设,稻田毁坏,时钟滴答。(8.5/10) |

|

嗯。不需要对应,影像成为声音的纪录,观看证明了述说的存在 |

|

7/10。400多部电影混剪,我很想拥有这个片单。纯靠旁白推动,好在语言是真实的有趣的,可以感受到导演对电影的热爱。这类再加工的电影,影像一般都是功能化的,有时候为了配合素材而更改故事。这是那种看完让人明知不可能也想尝试做一次的电影。 |

|

这是我们在脑海里进行了无数次的梦境试拍,以及我们在日常生活中的枕叶皮质成像。 |

|

四星半//“是电影拯救了我”//最开始的7m30s简直我的日常一点没错 因为长时间的观影而对除看电影外的大部分事情失去兴趣//关于电影的部分 是我的日记//很多时候我们明白不少但总有各种各样的理由回避认知中的正确选项 可能是人类补完计划已经启动了//并不太能从空镜中辨认出四百多部电影 而且在这样的氛围里这种辨认有点无聊//具有某种左岸派的气质 |

|

参见糖少爷的短评 |

|

独自生活者跟自己内心的对话。 |

|

这样的collage作品多多益善啊,消除了偶像崇拜的迷影,只有最内心纯粹的声音,拾取的影像成为了运动的意识。PS:全片就认出了一个《霓虹恶魔》。 |

|

独居生活的舒适和孤独 退休后可自由分配的18个小时 因无所事事无法忍受 为了避免感到懒散 把所有事当做工作 我回到屏幕前 那个让我无比着迷的地方 那个让一切平庸看起来无比美妙的地方 捡起400块零碎的镜子碎片 拼凑着自己的臃肿的面庞和充满血丝的眼睛 我用他人的电影割开一扇后窗 悄无声息地思考世界 and then, I see a darkness. |

|

很庆幸无法从中辨认出任何一部电影的原作,也就避免了把创造性观看当作影迷游戏的风险。每个片段几乎都不存有其先在的语境,它们就像散落的句子、引言,全是引言,不知从何处而来的引言,本雅明的引言,在旁白(或许不该叫它“旁”的,而是内在的言说)的引力下成为自转的星系,好像只要继续说下去,就一直会有影像出现……被电影虚构出来的影像和原生的影像一样多。 |

|

影像的剪辑毫无意义,是对文本想象空间的取消,不如用一张贾曼的《蓝》幕。 |

|

看哭了 |

|

形式是有趣的,画面与语言之间有一种若即若离的微弱引力。但我,或所有不懂法语者只能听见声音、看见文字,所以难以充分浸入,声画随着时间都逐渐失效了。 |

|

FoundFootage所必须的自反性:“这个作品在维持我对电影的瘾症。”

日记体的喃喃自语,影像时而像是注解,时而是对冲,时而被旁白所评论:这如同另一种侯麦,另一种自由间接引语:在侯麦那里,旁白既是人物的内心,也是作者的评论;影像既是现实的记录,也是人物内心的映射。在这部片子里,旁白既是作者的内心,也是进一步对自己的评论;影像既是被观看的影片,也是作者内心的映射。一种诗意的自反。 |

|

如果偶尔有没有旁白的段落就更好了,这个有点太像DK的工作,我们在剧组里做影像搜集,不都是如此按照剧本拼贴其它电影的素材吗,还没有旁白,旁白是有意思的,但就是这个形式把这件事变得单调了,我不太喜欢,这样的私人化,大概起到了是某种启示,像牌,像卡片,亮出来任人解读,解读多起来后又显得无意义。 |

|

除了炫耀创作者的观影量之外,这部充满迷影趣味的实验之作没太多现实意义。这种声画分离的拼贴手法已被法国新浪潮的前辈们玩透了,戈达尔的《电影史》《爱的挽歌》《影像之书》、杜拉斯《印度之歌》……导演用“伤感矫情”的口吻自述了一段私人成长经历,包括最近的失恋,勉强支撑了一个小时,耐看程度远远不及匈牙利那部《爱情最终剪》。 |

|

误入一场实验电影放映现场!这混剪素材都太cult,结尾电影列表打出来,再想想那些诡谲的画面,不可思议。。真为电影感到惊叹,居然还用了[山河故人];想到多年前那部[爱情最终剪];《I see a Darkness》 |

|

我只会在沉寂中离你而去 偶尔几声响动也不过是闷雷 |

|

大概是看的第一部“声画分离”电影,感觉并不美好,虽然有些画面挺有触动感,但本片文字与画面很难看出匹配点,没有停顿和感情起伏的旁白,很像早期没有翻译时,有个画外音在读台词的电影,这感觉就像这两天看见有年轻人建议“为什么不发明给手机用完一块电池可以换一块的设计”一样。 |

|

影迷的自我救赎 |

|

電影是精神的堡壘又是一座監牢。前半還能享受作為影痴逃離現實的某種共感,後半越來越受不了歐洲左翼的菁英姿態與虛偽無能⋯ |

|

400部电影剪出来的。不知道自己看了什么。 |

|

纯剪辑? |

|

整部电影由400多部电影片段剪辑而成,导演一个多小时不停的独白,要盯着字母看又要看画面,真的好幸苦!#berlinale69 |

|

三星半。用别人的电影讲自己的故事。话太多了 |

|

矛盾体的动人絮语,简单又复杂。【2021十佳No.8】 |

|

素材来自他半年内看的400多部电影。在极度疲惫脑袋不运转时看几乎是serendipity,影像像我的日子从眼前缓缓流逝,旁白像别人的故事从耳边缓缓流逝,因为累到不能把这两者拼接出一个叙事或意义,竟然并没有短评里提到的overloading和逆反。 |

|

分手、处理物品、搬家。世界癫狂混乱,“电影是止痛药”。

不太有趣,可助眠。大概可以确定素材里的几百部电影一部也没有看过。 |

|

observateur, puis acteur |

|

影像与语言的集合,一位内向人士的碎碎念。 |

|

我真的大声尖叫。好喜欢这种压抑的情感。导演独白也太随意又太intellectual了 |

|

声画分离的电影实验,文本不再为画面服务,反而画面成了割裂的背景板。50年前杜拉斯就曾运用过的技术《她在威尼斯的名字在荒凉的加尔各答》和《印度之歌》。 |

|

我对这种状态简直不能更感同身受……

用平静的语调诵读极富情感的文字,“他人的电影不是通向世界的窗户,而是一面用来自省的镜子”,而破碎的影像也能让观众得到“焦虑”的感受。“电影是风吹动树叶”,于是导演用幽默感为所有树叶摇曳的瞬间都赋予了意义,可以随时重看常看常新。可惜这片子对法语水平要求太高了,因为看字幕和听旁白的感受是完全不同的…… |

|

nay |

|

B,影像上,刻意回避人物的脸,似乎是不想让影像喧宾夺主,时而不太准确地对应下旁白,旁白上,很真诚,但不太吸引我。 |

|

实验电影,没有一帧自己拍的纯靠几百部电影片段剪辑而成的片子(我只认出了塔可夫斯基拍水草的片段),全篇匀速毫无感情的旁白真可以用絮叨聒噪来形容了,听得人浑身难受,想睡还没法睡...或许单独看打印版台词或者单独看剪辑默片都是更好的选择... |

|

【4】形式是有趣的,画面与语言间有一种若即若离的微弱引力。但我,或所有不懂法语者只能听见音律、看见文字,所以难以充分浸入,声画随着时间都逐渐失效了。 |

|

@MUBI |

|

全片由画外音+截自其他影片的镜头构成。画外音自述的故事马上让人联想到埃里蓬的《回归故里》,父子隔阂城乡对立文化歧视同性恋偏见等等。而博韦斯自述的声音则让人联想到贾曼的《蓝》。但是,片中与声音有时对应、有时不对应的画面以什么标准进行选择?对应与不对应的意义何在?如果换成贾曼的蓝屏又有何妨?这就又让人联想到戈达尔对音画的思考。博韦斯没有走这一步。他应该比戈达尔感性吧,这片子只是他的日记本,一年四季一年十二个月一天二十四小时春夏秋冬风霜雨雪归去来兮…… |

|

#69th Berlin#论坛 音画分离 旁白絮语 |

![豆瓣评分]() 7.2 (258票)

7.2 (258票)

![IMDB评分]() 7 (809票)

7 (809票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![TMDB评分]() 6.90 (热度:2.41)

6.90 (热度:2.41)