|

大学毕业那年,我曾想过,是不是拥有一段无爱的婚姻就可以避免这种痛。但是你永远都无法避免,失去,就像你无法对抗时光。有形之物,必有毁灭之时。与其躲避失去,不如珍惜拥有,然后用无形留住有形。 |

|

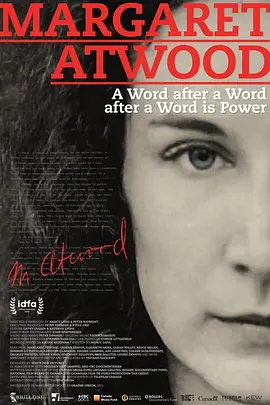

”由此看来所有的陈述都是感性的,由此看来所有的联系都兼具了意义,与无意义,我相信这一系列 真真切切毫无意义的事情。“片名取自叶芝一句“万物已然解体,中心再难维系,世间一片混沌”好爱他们。 |

|

一部对Didion complete oeuvre的鸟瞰。我所了解的那个Didion只是她的一部分,那个政治的,世界的,探讨公义的,知识分子的,由《纽约书评》帮助呈现的Didion。但是,当你借由这部纪录片,借由导演同时也是Didion的侄子的Griffin Dunne 所在片中呈现的她的写作,她的生活而更了解了她,尤其是被那些截取出来的她的书籍、文章里的让人恨不得背下来的语句深深触动之后,我才意识到,她能够在《纽约书评》写出那样敏锐、深刻的文章是毫不意外的,她的grace, sophistication, nuance, irony made it possible... |

|

优雅而恬淡的一生 悲喜交加 导演侄子的用意很深。看之前没想到 Joan Didion已经老了;印象中她是那么得时髦。或许时髦是一些作者的利器。她几乎同时失去丈夫和女儿后写道:“Grief turns out to be a place none of us know until we reach it." 直击我2017年的体验 |

|

“The center will not hold.” 看完才觉得题目太妙了。 |

|

她像玻璃丝,纤、凉、透、韧 |

|

Gentle, intimate and meditative. Seeing her at this day and age reading her old work got me all teared up. 也不是没有轻松愉快的时刻 但这是个一辈子不让痛苦离开视线的女人啊 |

|

太私人了,共情太多了,“i cant fall in love with someone who isn't a writer." |

|

紀錄片其實中規中矩,但joan的光彩展露無疑。寫作是多麼重要呀,我們都是人類的一部分,我們需要把經驗整合起來,分享給我們的同類。 |

|

最近极度厌恶自己越发套路的写作方式,哪怕别人对我的稿件也没提出过高要求,快停笔大半个月了,寻思还这么写下去不然就别写了,但 Joan Didion 算是近日收获的灵感之一,从工作方式到生活方式都有启迪,当然,也没那么健康,可口可乐咸杏仁,后来不吃饭体重一度低至34公斤,但她的敏锐和疏离感如此迷人,而且这种文风的确是我想要学习吸收的。 |

|

做为没读过Joan Didion作品的人来看纪录片。片子本身类似于编年史,邀请了她本人及亲友、朋友以访谈的形式,纵向讲述其一生。这种当事人介入的形式难以摒弃主观,若想要还原时代全貌的话,仍缺少一些第三方或争议声来补充角度。不过她本人的著作,反倒以冷静疏离的视角成了最佳的时代注解。令人印象深刻之处在于,她享受成为夫妇的感觉,小孩子出丑态时只有她没有取笑,晚年丧失亲人时仍以痛苦但冷静的姿态纪录,说话时手臂挥舞着,似乎在以“行动”证明存在、对抗着虚无。这是一个很好的机会令人有读其著作的欲望,只不过不知道何时才能有时间真正去做了。 |

|

Burst into tears when she said “She was adopted. She had been given to me to take care of and I had failed to do that, so there was a huge guilt.” That was how I felt about the loss of my dog, my kid. |

|

The most glamorous and chic journalist in the history. 而刚好她曾经生活在最棒的年代。后半部分很伤感,她的经历和书让我想到了杨绛。 |

|

It is the Joan Didion sensation that has resonated with me. Eloquent and beautifully fluid. |

|

See enough and write it down |

|

4.5对非虚构写作的核心公共事件点到为止,似乎有意模糊社会和私人的边界,但所援引的Joan Didion文段完全激起了我的阅读兴趣。非常喜爱她讲述周遭与事件的方式,就像身处幽深漩涡宁静的中心。 |

|

大概是因为天气太初夏 看到joan最后一幕读blue night窗外的街景是ues的一间教堂,才意识到她和我曾经在那么近的空间里生活了这么久。听她读自己的文字真的感觉到了女性平和又坚定的力量 ❤️ |

|

[B站:小猫咪字幕组]淡淡的忧伤。 |

|

关键是做自己的体验 |

|

Joan Didion年轻时好美,那个风起云涌的时代,她是一个敏锐的记录者。而到了老年,Joan Didion已经骨瘦如柴了,丈夫与孩子都是如此突然地离开了她。如此沉痛的打击,她依靠写作去追念去抵抗去填补,这份坚韧,让人动容。 |

|

文艺精神领袖的一生 |

|

好喜歡Joan的聲音。 |

|

“See through and write it down.” 随着年龄的增长,越来越能欣赏凝练的、冷静的、客观的描述性文字,胜过表达情绪,我觉得这是一种能力,不是谁都能对现实全盘接受,特别是人倾向于只愿意接受自己喜欢的部分。如果说John是因为爱尔兰裔血统里带的讲故事的天赋,Joan Didion真的就是born to be a writer,我大概能理解为什么美国人那么喜欢她,影片从头到尾她没有流露出任何的负面情绪,我们都知道她经历过什么,她说的每一个词、每一句话的力量,胜过千言万语。 |

|

冷艳。 |

|

节奏绝佳。喜欢看Didion谈话,绝妙的机锋,恰到好处的用词:当你发现一个5岁的小孩在吸毒,那是什么感觉?It was gold。这句话预演了她能够冷酷地观察自己,去写《奇想之年》。 |

|

知识分子的难以想象的爱侣与亲子关系。另外,没想到她也欣赏David Hare,合作主要目的是让她找回体重。 |

|

202112 #B 几乎是熬夜看完的。跌宕的生活,对文字的苛刻,保持深刻和冷静太难了。 |

|

7.4 做她自己。READ & WRITE。深入骨髓的时代的基因,留下一生的感知与坚韧。 |

|

能产生共鸣的是她的痛苦,是她如何应对这种悲拗 |

|

Malibu还招木匠不 |

|

哭死我 |

|

『仔细观察,然后写下来。』我告诉我自己然后等待某天清晨,等这个世界似乎已经丧失了乐趣,等某一天,我只是机械的做着动作,做我应该做的事,也就是写作。在那样崩溃的清晨,我可以打开我的笔记本,里边就是一本被遗忘的快乐存折,还带着利息。足以让我回归外面的世界。一切都会回来。记得做我自己是什么感觉。这才是关键。 |

|

还是觉搜集材料不够多,更像是份导读。Didion年轻时那些黑白照美呆。 |

|

在只看了一本她的书,没有那么了解的情况下打开这部纪录片下饭看,结果看到后面她读the Year of Magical Thinking的时候,几次泣不成声。 |

|

美国的怪异深入了她的骨髓,迪迪恩就像凌霄花,极度的不安全感裹挟着她。菲利普罗斯曾对伊凡克里玛说,我们这里什么都行,因此什么都不再重要。这句话可以给1960年代的美国,迪迪恩是那个时代开出的最凛冽的花朵。当别人对什么都轻而易举就相信的时候,她总是怀疑一切。这样的人是可以写出悲伤的深度的,并且在持续的警醒中,明白了宇宙秩序的秘密:一切都会回来。纵然中心难再维系,我们总是会记住,关键是做自己。 |

|

wow! the white album,Yeats的the second coming,原來如此是gerwig說的那個家乡是Sacramento的Joan didion,我靠Harrison Ford給她當木匠修了幾個月房子,我靠她們寫的Al演的the panic in the needle park的screenplay,我靠是她侄子/after hours的男主 Griffin Dunne導的 |

|

年轻时真的太迷人了。“那不是汤那是冰淇淋

”“我们想让她多吃点 体重只有34公斤”

爱喝冰可乐,写不下去把稿子放进冰箱 |

|

如此悲傷,但如此有生命與智識的韌性。「He was between me and the world. He was the buffer between me and world at large.」「Remember what it is to be me, that's always the point.」 |

|

it all come back |

|

“I, myself, have always found that if I examine something, it’s less scary.” “…about confronting pain, I wanna know where it is…“ // 姪子拍他的記者/作家阿姨。她是個勇敢得能夠真實面對所有,包括最痛的丈夫和女兒的相繼離去。老了在鏡頭前肢體動作優雅委婉,神情略帶恍惚。她被奧巴馬授勳的那一刻,面無表情。 |

|

永别类型文学珍藏作者 |

|

加州风纽约雨,一直写私人化的事,而不被个人狭小的奇点吞噬,自我不是迪迪恩的威胁。这些不同褶皱程度的面孔面对镜头说出的话对我有种自然的说服力,给我一种新的感受力去接受《奇想之年》和《蓝夜》里那些我不能或不该能感受到的部分。 |

|

好爱她 |

|

就,她一说话我就想看下去。 |

|

我的天,我被打闷到了。一下午,胸口都是闷的。人生到底要干什么呢?什么事情才配得上仅有一次的生命?我们的依靠,陪伴的人都走了。我们活下去的意义是什么呢?一个如此独立目标明确的人,终究还是不舍牵挂。我这个月要每天看一遍。 |

|

Didion是时髦的知识分子,从个人内心向外部世界的书写转变,从Vogue到The New York Times,成为社会政治的评论者、观察者、预言者,晚年亲近之人相继离去,又回到自我本身,写下关于悲恸的理解。从70年代开始34公斤的体重就没有变过,经历变故后长期只食用米粥,皮包骨的躯体,有着清晰的思维和记忆,keep writing,keep thinking。 |

|

在奔溃的清晨 |

|

看到最后,泪流满面。 |

|

作为影像回顾大致合格,由于是侄子拍的,访问的人物都是亲友,能看到人类情感的联结,但是对她的作家生命没有评述,没有insight,只有时间顺序的梳理,对于一个这样的作家,这样的记录未免太过粗糙。原文reading时选的影像品味真的很差。 |

|

在我看来,文明的价值从来不是延长人类的寿命或为人类提供便利,而是给人类更多试错的机会,人们可以做自己想做的事,不会因为一个小小的错误而丢掉性命 - 这是现代文明最大的便利,也是我为之奋斗的理由,我相信人类值得一个自由且宽松的环境,我相信这样的环境有利于人们树立一个长期的目标,我相信长期的目标可以帮助人们变得更好,不管是对他人还是对自己,最重要的是,我相信这样的环境可以通过人类自己的奋斗来实现。 |

![豆瓣评分]() 8.7 (2074票)

8.7 (2074票)

![IMDB评分]() 7.5 (3,136票)

7.5 (3,136票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 89%

烂番茄: 89%![Metacritics评分]() Metacritics: 72

Metacritics: 72![TMDB评分]() 7.30 (热度:3.00)

7.30 (热度:3.00)