|

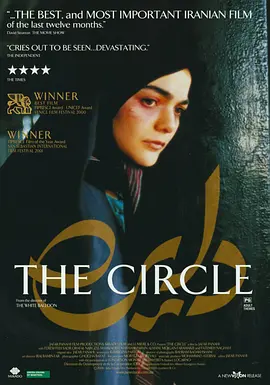

文德斯的黑白元电影,1982威尼斯金狮奖。1.探讨导演与制片人间的矛盾与欧洲艺术电影&美国商业电影间的对立。2.片头的戏中戏末世科幻片比随后的内容更引人入胜。文德斯在本片中花费大篇幅来呈现剧组及其亲友团中各色人等形色各异的无聊与疏离状态,此即为片名“事物的状态”的个中之意,亦彰显出一种对反情节、无情节的非叙事电影的追求。3.然而,意义稀零且陈旧老套的影像片段与大段看似哲理实则空洞的台词,令人全程昏昏欲睡。配乐虽好,但电影的空间并未得到充分利用。反观“安东尼奥尼式无聊”与路易·马勒同样探讨存在主义式无聊/荒诞人生的《鬼火》,本片显然与真正合适的电影化路径失之交臂。(6.5/10) |

|

“电影”停止的时刻并不是胶卷耗尽的时刻,而是片中导演前往好莱坞的那一刻,于是,影片在报菜名式的迷影情结中消磨最后的时光;反倒是在此之前,拍摄的中断似乎让各种灵光闪现,各种迷人的人物让平凡的等待时光变得动人,也不必大谈创作困恼,却以那些私人的时间空间说尽电影之奥秘:当胶卷和资金耗尽,两个小女孩却拿着宝利来与超8相机乱拍,似乎永远不会耗尽,这也理所当然成为了最后举起的武器。 |

|

文德斯在类伯格曼的空间中,用安东尼奥尼的方式完成了自己的《八部半》,永远是空无的,以及暗流涌动的存在主义危机,一部无法完成的俄式科幻与《搜索者》形成了影片的两个套层。

《事》最后三分之一,葡萄牙并不是“被放逐”的空间,“美国”才是疏离与终结旅行的终点,一个“电影已死”的枪击隐喻。 |

|

我校有三种学生,sell out的,不sell out但天天纠结着要不要sell out的,还有做自己喜欢的事云淡风轻不care其他人的。只有第三种是真正的酷人,但拍这部片子时的文德斯局限在第二层。 |

|

最后十五分钟相当精彩。制片人要戏剧,导演要reality,制片人觉得表现死亡好,因为那是俗套,导演觉得只要everything into drama就是事物的死亡了。两人最后死,导演拿摄像机当武器。7 |

|

故事本身已不重要,关键是生活随意抽出来的一段生活状态,那是百无聊赖,也是情趣盎然,人生貌似也是这么一回事,苦闷中的诗意还是需要光影+音乐 |

|

我们一天到晚都在干些什么呀??? |

|

3.5;最具自传色彩的作品,完全是文德斯对艺术电影与商业类型片的对比考量,一部影片是否需要拥有情节化的“故事”,还是仅有创作者的情绪与状态就可开拍?本片以一种文德斯式的戏谑与调侃暗讽好莱坞的拍摄体制,可视为他对美国之行的失望。开场布景很赞,结尾具有自反意识。 |

|

开心与难过的人都在酒馆里,大家都喝着同一个牌子的酒,大家来这里,都是为了喝酒。我们是不一样的,我们又是相同的。海风追逐海浪,海浪追逐海岸,海岸为有情人停留,而哪里有什么情真意切,事物的状态在开展之前都提前预知了自己的结局,我想,文德斯的“不知去向”兴许也只是一条伪命题罢了。 |

|

哇~太迷人了!这种茫然又无可奈何,上了好莱坞贼船下不来的痛苦,文德斯当时到底被逼成啥样了呢,看看这部就知道。。片子悬而未决的时候,都够时间再拍一部了。初涉好莱坞的德国导演(文德斯),和有艺术家念头的制片人(科波拉)被逼至悬崖尽头,拿起摄影机保护自己,还是被杀死了… |

|

陆上行舟等待戈登,摄影机枪击好来污 |

|

睡眠的状态 |

|

? |

|

好惨一制片,因为拍黑白电影被杀了;好惨一导演,他只是想拍一黑白片 |

|

影片有些类似于科恩兄弟的《巴顿芬克》,也是关于一个导演试图完成一部影片,然而各种各样的突发事件总是打断影片的正常拍摄。其主题依然是典型的西方不可知论,导演往往用这些突发的事件来探讨“偶然”的存在,影片亦因此带有浓厚的人文气息,经得住观众反复推敲。前面过于闷骚,后面才开始给力。 |

|

好电影!俯视、介入与间离,虚无等待与孤岛隐喻,文德斯在强烈的现实性表意下仍然用极丰富的电影语言完成了艺术性的建立,末段与制片人的房车对白是多么真诚啊,我终于无法脱离陷阱,却看到你也跌入其中。原声审美极好,文老师绝不是言之无物的文艺青年。文德斯展@小西天 |

|

看三遍才能懂,但谁会看三遍? |

|

体制的破坏 |

|

他們在房車上各說各話。導演想拍攝事物的狀態,製片高唱好萊塢多美好,好故事才能賣錢。完全無交集,可是他們卻要一起製作電影。還一同結束了,真是諷刺,拿起你的攝影機抵抗,即使最後也要記錄下來。 觀影時覺得導演很焦慮,對於這種落差,映後查了一下果然是。正逢當初柯波拉找他到美國拍"Hammett" |

|

辛特拉海边适合发疯。 |

|

成功催眠 |

|

4.5 两年之后便是德州巴黎。此刻的文德斯对美国电影文化似乎还没有那么深刻和矛盾的看法,但他已经明确意识到了自己的欧洲电影认同在美国遭遇的挑战:空间还是时间,经典还是现代,彩色还是黑白,哪个更加本质、更加接近生活和心灵,他必须要做出抉择。制作人被杀死之后,导演必须独自面对这个世界,他只能拿起无法吐出弹药的摄像机进行最后的无力的防御。他甚至找不到一个明确的敌人,因为敌人就是这个空间。他必须进行这种堂吉诃德式的抗争,哪怕命运已经注定。 |

|

2022.3 hz百老汇文德斯展。此版本迷影细节:见识了局部放大的技法,叹为观止。很赞的影片,如果没有Corvid 19, 本也去过里斯本了。洛杉矶最后30分钟。All’s well that ends well. |

|

最近老看關於導演拍片子的片子

|

|

刚在昆明百老汇的德国影展重看《事物的状态》的时候才意识到文德斯实际拍了部论文电影。文德斯就像是在一部电影里拍了三种电影,开场戏中戏是俗套科幻片(后期声,夸张的情节……)欧洲场景是欧洲电影节电影(自然光摄影、散点叙事……)LA的场景是好莱坞黑色电影(有主线剧情、有悬疑、有戏剧性),三段影像与片中“导演”对于电影究竟要不要拍故事的观点构成了深层次的互文。在影院看电影的一个好处是可以观察其他观众的状态:电影中的“导演”在欧洲和好莱坞两个场景中都与人谈到他的电影观点,有意思的是片中“导演”在葡萄牙的“欧洲电影”那部分发表宣言时无论是电影里还是电影外的听众都不怎么认真(影院里好多人在玩手机),在LA的“好莱坞电影”部分,导演在此与人谈到关于电影的观点时,电影内外听众、观众都很认真。 |

|

“事物与事物之间的静止关系就能制作出电影”;“人们去电影院不是去重复生活”;“现在我越来越会讲故事了,可是进入这些故事,却没有了生活,没有了生命...” |

|

“故事只存在于故事之中。”“当故事出现时,生活消失了。”“生活是彩色的,但黑白更符合现实。”论黑白电影对好莱坞的致命性 |

|

#资料馆留影##文德斯影展#在wenders作品里,属于上品之列,关于后现代神话破灭的超前表达,划破事物表象的影像实验。那个在海边滞留的影视剧组,那座矗立在海边孤岛一般的酒店,以及那个午夜徘徊的房车,不光可以看做独立导演与商业电影体系难以调和的矛盾显现,亦可以视为全人类都会遭遇的窘境,即追求自我表达与混沌世俗之间的二元对立,只要你还是一个心怀梦想的人,或者一位普通的文艺从业者,就不难理解这部电影的本意。而这也大概是wenders最大的困惑,掣肘与纠缠他一生电影道路的梦魇。 |

|

@维姆文德斯修复影展 没有看成《德州巴黎》只看到这一部,却没想到非常惊喜,间离效果的极致大概就是分不清究竟是否身处电影之中吧。 |

|

文德斯的哲学 |

|

电影根本脆弱得不堪一击好不好(。//电影创作者和研究者的困惑往往也基于对电影的艺术性和商业性的思考 我们一方面强调电影独特的艺术表达和质感 另一方面也不得不承认电影作为大众传媒之一的娱乐性 二者之间的关系或不局限于失衡和平衡 但一定让人痛苦 因为想要得到其中之一必然要舍弃掉某些东西 这样看来 电影还是很公平的 |

|

故事存在于故事之中,虽然最后也没有消解文本 |

|

2022033 三星半,121分钟版本。藏了巨多电影彩蛋的文德斯的“十部半”,某种程度上是对于《666房间》他自己所提出的关于“电影的未来”的回应。死亡是唯一的结局,而摄影机就是他的武器,扫视四周(生活)是属于他的一种“保护机制”。 |

|

事物的状态就是明暗,艺术电影就是捕捉任何明暗变化,这大概也是为什么导演用黑白片作为表现的载体。而商业片侧重于表现爱情和死亡,主人公最后将摄像机作为武器,就是一种对抗,以死亡作结,很讽刺。 |

|

@资料馆,或名等待戈登or制片人融不到资跑路了怎么办,有强烈自指意味的元电影(不招待见黑白片、深刻系德国导演、与美国关联紧密)。前半:拍反乌托邦软科幻,资金断裂进度停摆,所谓剧组的假期却是一片末世景象,人们陷入彷徨虚无idly wandering的状态;后半:与福特《搜索者》互文,踏上赴美找制片人之旅,西部×公路×侦探类型的杂糅,结尾很有新浪潮的感觉。你以为摄影机能记录/暴露真实,好似枪的震慑力,但在真正暴力面前是那么无力……顺带扣梗前半片中片名字“幸存者”。导演叫弗里兹,给特写的脚下星正是弗里兹·朗,《公路之王》里朗也刷了存在感,是真爱了。最喜欢的还是预感到夜晚需要《搜索者》小说借回书,果然半夜有树根砸进窗,和书里描述完全一样,一种魔幻神迹时刻。音乐品味一如既往地好。元素打钩:房车小孩狗√ |

|

和这个电影的缘分止步于1个小时处。 |

|

以摄为枪。 |

|

电影如何被作出的呈现,并非开头拍摄科幻电影的段落,而是在电影无法拍摄之后的「日々」。而本片并非狭隘地讨论电影本体,而是包含电影在内的更宏大的事物概念,电影的作法只是解释一切事物之构成与状态的详细类比,从横纹到具备意义的图像,也可从具体的物件回归泡沫。文德斯认为人物与空间构成了电影,时间的行进亦可被激进地从「状态」的概念中排除出去,「日々」正是对「状态」——无限接近于无的截面——进行放大,似如frame与frame之间,无和有之间是一个巨大的宇宙。 |

|

黑白影像中,無論是葡萄牙的海灘,還是豪華酒店,甚至是一群人的狂歡,都顯得那麼冷清。這與[8 1/2]全然不同,在這裡,連焦慮都是凝固的。 |

|

没看明白 |

|

哈哈,事先做点功课看下纪录片Desperado(甚至文德斯的失败作Hammett)都有助于更有乐趣地观看这部。最后还是杀了福特啊不对、戈登也杀了自己啊哈哈(顺便把自己的美国梦也杀了),好极了。配乐太满了,也不合适,不少戏比如翻墙上楼那场戏被音乐破坏掉了。数梦的字幕还是差得要命@ BC文德斯展 |

|

文德斯情感和思维完全沉浸于此,最后死在电影里,还是现实中? |

|

“和我一起过一段(比较操蛋的)日子”。音乐,镜头组合,各种细节,没法不喜欢这个片。耳边传来小提琴就把面前的镜子用布蒙上,把深色的布按在脖子上,因美而哭,突如其来的冲突,读出声来,挡风玻璃根儿上的万宝路,隐藏着,后视镜里的电线杆,抹粉刺的药,没上的咖啡,死亡仅次于爱情,仰角大夹克,对就是黑白,反讽,空气,都是自己的选择。过分热情的拥抱,举起摄像机挨一枪子儿,胶片儿就用完了。 |

|

只想知道十八分钟的时候那俩小姑娘对Joe唱的是啥歌 |

|

“故事一旦开始,生命就脱离其中” |

|

为什么要拍电影 |

|

闷的无以伦比,个人还是不怎么喜欢,导演也丝毫看不出才气,繁复的琐事堆积是唯一赞叹和欣赏的。 |

|

文德斯在对好莱坞的失望中拍出的本片是他在汉德克影响下的、自《公路之王》延承而来的创作思路的自然发展。题目因而也是一语双关,即是表明自己关心状态而非故事,也是有一种“掰扯一下电影媒介目前局面”的野心。影片一开始便笼罩在末世气氛下,未来惨淡的同时,所有人物都陷入失去方向的中间态。而这正是文德斯关注之处,是他认为真正有人的生存状态的地方。但“拍摄”和“射击”间的双关语也表明一种挣扎:摄影机倘若运转起来,那拍下的都是死掉的事物。影片中段,早期数字化的倾向更是给影像盖上了一层虚拟的纱:这样一来,还怎么践行拍摄真实状态的理想?电影最后是一个问号,故事和状态的关系,他后期一直都没有太好地解决。 |

|

86/100 葡萄牙海滨令人想到弗里兹朗和他现身的《蔑视》,影迷观感会更丰富的一部文德斯作品。开场的戏中戏显然是一种好莱坞的类型叙述,电影主体最显著的是对好莱坞和非好莱坞电影制作模式之间的辩证讨论,及对好莱坞制片体系的厌倦情绪,展现如等待戈多一般的拍片过程,观众可能出现的乏味、对故事的抛弃拒绝也是电影本身想要聚焦的,而方向无边无际、人物百无聊赖的“即兴感”又正是魅力所在。并且,不仅是释放德国人式严肃的消极情绪,仍透露出一些“向死而生”的自反性思考。一边调侃黑白电影的小众特质,一边用美丽的、贴合好莱坞景观特点的黑白摄影来为其正名,环境上甚至有一些超现实的氛围,由光亮与黑暗组成带有一点neo-noir的dreamy landscape。#2022武汉百丽宫# |

|

和《当心圣妓》是一对儿啊。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (1354票)

7.7 (1354票)

![IMDB评分]() 6.9 (3,773票)

6.9 (3,773票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 40%

烂番茄: 40%![TMDB评分]() 6.55 (热度:8.33)

6.55 (热度:8.33)