|

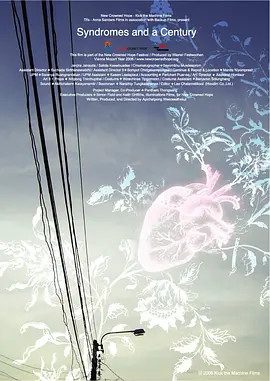

戛纳威尼斯绝不敢选的片 |

|

过往费拉拉虚构电影中从未有过的如此酷烈又贫瘠的精神荒原具象,告别城市人烟,一个脱离社会性的人作为野鬼而不解为何心存留恋的回溯之旅。每一个炼狱图景中因触碰记忆的分身而获得超脱前往下一个时空,却在一步步对社会性的拾捡中再次一件件被剥夺与丢弃,陷入更深的迷失。于是理性终于被击溃,追随遥感的星,放弃秩序生存的理性符号,途经万物悲凉,无限宇宙中的苦行僧,倒向一边,断然拥抱了虚无,好似费拉拉过去电影中受难的当代圣徒,不断抢夺和失去活着的温度。从降临到毁灭,终究是背离梳理与和解的孤独,如同这个废墟世界的尽头,如同不再为别人的观看而拍摄的费拉拉。片尾被食掉的鱼复活讲话,达福成为片头的分身,驿站残骸被无尽的虚空笼罩,或许即将开启又一轮漫长的生命循环,“西伯利亚”,这场苦涩的现代主义梦呓,渡劫了作者的流放之伤。 |

|

“西伯利亚”不仅是费拉拉自我精神的一次“流放”,也是影像一次流放。只有生活在现实中的人才会去区分文本中剧情、梦魇、幻境、自传、冥想…影像本就不待区分,纯粹滚动、分身,不需要像语言指向确切逻辑和意义,因为观看本身就是意义,视线就是思维延伸,是生命的拓展,是怀疑,是躲避,是欲望也是虚无。 |

|

刚开始以为是费拉拉的《灯塔》,看到最后才发现是他的《生命之树》 |

|

费拉拉似乎在强调一种对话,在苦寒,在沙漠,也在幽暗的密闭空间;和动物,和异族,也和或活着或死去的每个人;用爱抚,用血液,也用无法交流的语言。没有办法理解电影的文本,不代表不能和影像建立联系,费拉拉的电影和我形成了一种私人的互动关系,影像的刺激下,观影中的动态冥想体验被推到了极致,借助万物,达到了一种审视自己,和自己对话的状态,也许无序的文本更加放大了这种体验。 |

|

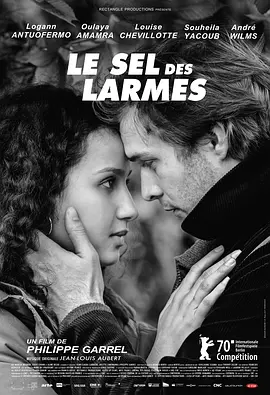

#70th Berlinale#主竞赛。费拉拉的新作看得我几度怀疑走错片场——影片讲述了……威廉·达福的一个关于自己、父亲、母亲、女人、童年等等……的梦境,中间还有诸如群星、宇宙、太阳风暴之类的镜头,这完全是马利克拍的嘛!既然很快看出是梦境,就不用纠结叙事逻辑,反而看得挺享受。冰天雪地的极寒之地的小酒馆,沙漠绿洲中的手术室,溶洞,森林里的小屋……风景还处理得挺好的,不过问题有二,其一是作为梦境而言拍得太实了,其二是台词有点……媒体场惨遭此起彼伏的哄堂大笑也说明了问题。跟比较仙的马利克一比就高下立现了(但马利克经常拍得不知所云也是……)。 |

|

A film adrift in the cosmos, a film found in a dump. 差一点坚实的物理性。 |

|

虚无感官的具象表达,语言贫瘠的可能性被归化于行动的跳跃,屈服于心理动作的精神躯体被肢解。在达福又一个神癫角色中进入费拉拉的后现代解构之旅(在应激反应中完成剪辑的塑造:叠化间切换)。相比故事的退化割裂,画面的渐进和拼接更像是语言被表述的方式。和「灯塔」搭不上边,更像马力克的「生命之树」,没有宏伟的星空宇宙,只有自我审视的孤独。至此,影院中的观影行为会成为梦迁实体的捷径(空间取代时间),完成流动的传递。某种意义上是可以重组拼接的,但那样也会削弱片段本该有的力量,未入梦境已然醒悟,跃于眼前,深入脑后。并非是结构上的成功,恰恰相反,一切呓语和幻想的交谈才使得物体本身返璞归真。阻断感受、强化感官,作为电影是倒退甚至是失智的,作为影像是游离并入场景的一次成功探索。场景构建的可能性远远大于创作的原始机能。 |

|

有些电影看完之后想骂街,但费拉拉的新片并不是,至少看到结尾说话的死鱼,还是想微笑着给个一星 |

|

文本本身处理成家庭创伤后应激失调,或者纯意识流都没什么不好,人与自然呀,冲突与和平呀,也都不错。然而,这个结尾呢,合理怀疑是环保公司突然做了个广告。都挺好的,都挺不好的。 |

|

看不懂 |

|

做梦型自传,视觉元素仿佛噩梦,整个过程太难受了 |

|

费拉拉的索拉里斯 |

|

一场无目的、无触发的精神漫游,“西伯利亚”只是寄存肉身的名词。场景在叠印中完成感知的转场,延伸出现实诗意的联结。正反打中隐含的空间连贯性成为“欺骗”知觉的诡计,往往正打是实存,反打就飞到了九霄云外。镜头语法“捏造”出一个四溢、韧性、广袤的精神材料,足以摧毁任何理性。 |

|

心情复杂,看表不下15次,第一次以为捱过一个小时没想到才过了20分钟,那一刻真的想夺门而去。即有《闪灵》又有《灯塔》。但这片还是太私密太个人了,犹梦境般的酷刑,不仅折磨威廉达福也折磨了观众。前一个小时本来毫无逻辑最后半小时竟突然规规矩矩清清楚楚,那一下我甚至因为这个感到失望。。。 西伯利亚这破地方真他妈能把人逼疯。(说联想到灯塔是因为都有威廉达福才是只看到表面的吧??? |

|

一部不难解读但又不需要读解的电影,一如片中所言,理性有时正是你的阻碍。一场无尽的自我流放之旅,寒意袭人(极为适合隆冬观看)。向里探求自我,直抵内心深处,同梦境、幻象与记忆对话,恰似大卫·林奇和塔可夫斯基;向外延拓空间,可达宇宙洪荒,在极地、沙漠与绿地间流转,契如泰伦斯·马力克。那场洞穴湖中的日出,如此神妙而震撼。直击要害的反思:“你与世隔绝,陷入宇宙的尽头,在这里你无法察觉自己的自私、自大,尤其是无知。你装出对一切开放的样子,却不知道自己实际上有多狭隘自闭”。死亡营里的屠杀,轮椅上的裸身侏儒,失爱,死亡与重生,灵肉矛盾,桌上的牛仔与马模型。达福叔的狂舞太带感,兀自切至阳光明媚的五朔节欢舞,那首D. Shannon的《Runaway》简直是洗脑神曲。魔性的收尾。PS:有豆友提到泛神论,我觉得也蛮像。(9.0/10) |

|

一种疑似和《多哥》套拍的既视感,仿佛是同场景被拿来用了两次,却成就了全然不同的方向。整体仍然停于晦涩难解,但对于梦境的细心拆解—关于淫欲的臆想或者是随之抽离的沮丧以及伴生的阴影却还算明白。但这种“灵魂之旅”的表达实在太过分裂和琐碎了。 |

|

拍的是个啥啊,导演嗑药了吧……#偶然间二刷,看出来了一部分,但是导演也是声像/故事上大乱炖啊…… |

|

不懂 |

|

😭😭😭苍天啊!额滴个神啊!麻麻啊!我要回家!柏林电影节才第五天,还有五天啊!😭😭😭这是哪冒出来的片啊?😭😭😭我好像在一片荒芜大地上看到了一p块竖立的黑色板子,随时会发出刺耳的划破神经的尖叫😭感觉自己随时要大字型死在电影院了😭不适合我这种精神状态不稳定的人观看😭 |

|

3.5 星 查拉图斯特拉如是说 |

|

回忆是非线性的,童年,父亲,母亲,爆炸,雨雪,红日奇观,倒是想起了《镜子》,只是多了一些残忍,有些内容就不该说破,与马力克相比逊色一些 |

|

很明显面对自己一生的家人、经历,所言所见所有的主题,码了一堆。也不难进入,但形式和节奏疏离。剪辑的功夫让人很难将其连成线。PS.看Graveland听译版本,有部分翻译简直看得我都要翻白眼了。 |

|

5/10。黑人问号。梦的探索包括了童年、父母、女人、性、自我,用宇宙、冰山、沙漠、草原串在一起。喜欢跳切的部分,做得十分自然。想起了《原钻》里的宇宙和《此房是我造》里的地狱,那两个太实,这个又太虚。 |

|

.....这个台词真的 |

|

西伯利亚不再是简单的实质空间,它存在着一股纯粹的精神能量,“情绪”是排斥的根源,“语言”是消亡的记忆。虚拟的洞穴成为游走的身体得以重复拆解过往的临界点:冰冷的映射为每一个分离幻想的客体提供意识反馈,它从未失去思索的感觉,只是从时空回溯里捡起剥落的碎片。迷失作为理性溃败的信号,在唤回鲜活的温度后再次陷入荒凉的孤寂。处在世界尽头的生命,让虚无的呓语多了几分犹豫,我们也在“观看”与“被观看”的无限循环中进入漫长的轮回... |

|

感受型电影,剧作上有些讨巧了,逻辑性不足。 |

|

喜欢不了马利克,但觉得费拉拉这部还不错,多是因为达福身上自带的粗犷,以至能闻到和动物混杂的人的味道,大漠、森林、宇宙这些元素在马利克那儿仿佛是自天堂降临的神启,在费拉拉这儿则是实打实从人的梦中闪现的幻境,哪需要什么神性,一颗混沌的人心即可 |

|

D+/ 有点意思。 |

|

极为享受,甚至希望结尾能再飞一点~ |

|

为什么一个不是喜剧的片子,让整场不停的发出笑声,直到最后哄堂大笑,这些笑的意思都是“你他娘的到底在干什么” 。狗脸精神污染了。 |

|

#Berlinale20-16 恕我才疏学浅,真实地不知道导演要干嘛。唯一能感知到的是影像能无限联结时间和空间,西伯利亚雪原在儿子眼中一眼万年穿到撒哈拉沙漠,非洲巫医和现代医疗手术台并置。配乐上古典乡村死亡摇滚杂糅。如果只是一场中老年男性回望此生的自我救赎之旅,那可就太没劲儿了。威廉·达福已变成神秘主义电影专业户。 |

|

费拉拉的《生命之树》,然而相比之下,《西伯利亚》更着重于一个行走的实体这一概念,Clint承受着异己空间,异己语言的疏离与自我放逐。“山洞”是进入记忆,视觉转为“内在视觉”的入口,个体记忆与集体无意识的宇宙性将影片构成一个不定形的空间,作为逻各斯失效,被影像宰制的空间如同电子游戏中没有建模的贴图,所能够确定的实体仅有主体自身,可以确信《西》的理念最为接近《潜行者》的非欧几里得式空间,只不过老塔雕刻时间,费拉拉雕刻空间。

最后的时刻,从复活的鱼口中言说的异国话语,以及广角的仰视镜头是对于“启示”的回应,回应着弥漫全片的一神教泛灵论观念,世界的客体之物反照着独一的启示【墓岛字幕组】 |

|

待重看 |

|

影20298:这是《多哥》片场过来么?雪地幻境有风月,会发声的鱼意难明。 |

|

4.5 比《托马索》更动人,彻底的拟态化,开场就是近五分钟的无画面旁白,说的都是梦话,接下来都是魇语对白,贫瘠置景,弱化缘由的冲突,痛定思欲的奇观,在灵巧歌曲中与意识同舞,逐渐走入生存之道,回归野性,人所认定的天国箴言便可从任何生物之口吐出,西伯利亚的鱼,是启示录,费拉拉再次看鉴了世界与人的关系,都是对等的 |

|

拍《多哥》休息的时候顺道拍完的 |

|

电影中突现的「医生/治疗」与「梦境」在西伯利亚的文化/政治背景中的暗喻似乎非常明显,最神来之笔的乃是恶魔召唤(?)中魔鬼之言:「汝乃凡人,可奋斗,可搞砸,可舞蹈」,面对如此开明之恶鬼,凡人心甘情愿入魔道。 |

|

达福叔不断在独立片的道路上探索 |

|

没托马索好,让人跟随的效果做出来了,像是深入派 |

|

今年柏林的片子里面比较有意思的一部。 |

|

冰天雪地中一个行走的人,全身布满淡绿色的光芒,仿佛从阴间到来的使者,化身为一头熊,渴望吞噬鲜活的血肉;男人的小木屋,来来往往的人,路过这里,总会停留,喝一杯温酒,说一段故事,怀孕的女子袒胸露乳,献出自己的身体;黑暗的地下室,是陡峭的悬崖,唯一出去的洞口外,是一抹冉冉上升的旭日,和水中的自己对话,探究灵魂所在;森林里的屠杀,炙热的火堆旁,赤裸的人被枪决,逃跑的人千疮百孔;山洞里赤身裸体的人们,念念有词,疯疯癫癫,一闪而逝,死去的父亲,缓缓走来,又缓缓离去,全都是男人眼中的幻境;空房间里的性爱,拥抱、抚摸、亲吻、交合、高潮,突然出现的家人,跟随音乐而舞,仿佛回到了童年,活在回忆和现实之间;大雪掩盖了房屋,留下一片残骸,吃完的鱼又活了过来,四周一片寂静,诡异的配乐声响起,抬头仰望天空,一抹淡绿。 |

|

#LFF2020# 表面看是把弗洛伊德、费里尼、塔可夫斯基搅拌在一起,而内里却空空如也。费拉拉一思考,世界就发笑。 |

|

创造一部杰作的苦恼。 |

|

进入不了,但是看完谁不想涌有一只阿拉斯加呢? |

|

今年柏林竞赛单元的质量堪忧。不过,这部费拉拉的新作还不至于让人看不下去。这算是传统的意识流影片,探讨一个孤独的男人如何与往事以及至亲和解的艰难过程。影像和声音不协调,有突破想象力的设计,也有令人无语的敷衍,似乎是没太多预算搞特效的结果,也有可能是导演没考虑好就上阵拍摄,有一种浓浓的简陋感扑面而来。威廉·达福再跟费拉拉多拍几部,柏林和戛纳影帝桂冠必定是他的囊中物。 |

|

是在哈囉? |

|

极致 哲学 冲击力 @berlinale premiere 2020 |

|

从头到尾都看不懂,哈哈,我敬你一杯 |

|

7/10,漫步和被卷入经历与记忆碰撞出的打乱的精神空间,直到尽头的荒谬,威廉达福的嗓音特别适合这个语境,那些喃喃自语的旁白像是咒语组成的风,但影像层面差了些梦幻感 |

![豆瓣评分]() 6.4 (461票)

6.4 (461票)

![IMDB评分]() 4.8 (2,586票)

4.8 (2,586票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 65%

烂番茄: 65%![Metacritics评分]() Metacritics: 59

Metacritics: 59![TMDB评分]() 5.20 (热度:6.82)

5.20 (热度:6.82)