|

意大利实在是在金星笼罩下的国家一个,不说建筑时装美酒歌剧小说、大爱的咖啡馆、皮鞋,单是片中男男女女来来往往就已经美得让挑剔的我毫无怨言了。娜塔莉和马里奥在酒馆里乱舞那一段真开心,之后互诉衷肠道:“现在我也可以说我跳过舞了”“现在我也能说,我快乐过了”。情到深处无怨尤。2011.12.12 |

|

陀氏同名原著改编。1.较比冷峻的布列松,维斯康蒂之忧愁更令我动容,除了北斗七星,他仿佛用色彩区分了所有的华贵和贫苦,而《白夜》便是最为独特的那部,是仅有一次的爱情魔法、极致无邪的浪漫追求,以及唯美雪絮中不再拥抱的两行热泪。2.“爱应是飘浮云端的许诺,还是脚踏实地的相随”。娜塔丽娅的双眸宛若暗夜辰星,洞穿雾色散发绚烂光辉。似从天而降的天使,照亮了马里奥半生至今苍白的灵魂。生存于一瞬的幸福时光,即使终将逝去,也必被永恒铭记。3.灰姑娘人设;舞厅调度和光影运用想及《米兰心事》;对望玻璃窗内的婚纱,抛弃尘世的温柔倒影。4.回忆往昔时以火焰镜头为中心实现心理-时空的转换;置景预示人物情绪;最后的三角形构图,残垣断壁目送她和他的背影。|对我来说,今天和昨天没有什么不同。(8.8/10) |

|

去他妈的前任啊!原来冬天的故事还可以发展成这样。。骑驴找马未免太好意思点了吧!好想抱抱Marcello啊,太委屈他了。。 |

|

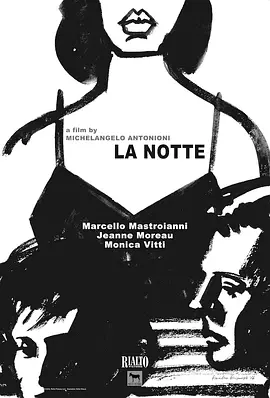

维斯康蒂代表作,1957威尼斯银狮奖。1.布光与调度至为精妙,或许,只有黑白影像能如此真切地传递出“白夜”的气格。2.马塞洛·马斯楚安尼罕见地演绎了一位情深专一的男性,竟也毫无违和感,而玛丽亚·雪儿美得纯洁动人,时而大笑,时而哭泣。3.爱情中的狂放与激情,都凝缩在了舞厅戏里。4.漫天白雪中的浪漫与欢欣,转瞬间化为哀愁与孤独,一切景语皆情语。5.夜间的断壁残垣与街头露宿的流浪者,意大利新写实主义的底色依旧触目。6.主动搭讪与纠缠哭闹的女子,似乎预示了爱之断肠人的命宿。7.尼诺·罗塔的配乐如泣如诉。8.两次单一摇镜头内变幻时空(一次切入对房客的回忆,另一次切至当下)流畅自然。(8.5/10) | 2026.1.3 大银幕重温,至为感动。我们一句话也没说,却好像已说了一切,那就是:我们会永远相爱。 |

|

世上最难莫过于心动,最痛也莫过于心动。其实这个故事,男的是有点死缠烂打,女的是有点神经兮兮的。但维斯康蒂镜头下的女孩纯真善良,宛若天使;马斯楚安尼更是风度翩翩,浪漫至极,那支疯狂的舞之后,谁会不爱上他呢?!看的时候在想今年的《冷战》应该在视觉上受了许多影响吧。画面太美了。 |

|

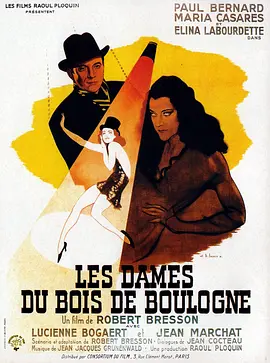

我真是越来越受不了意大利人的闹剧和戏剧了。正如巴赞所说,维斯康蒂缺乏内在的激情,或许也正如 DH 劳伦斯所说,意大利人缺乏这种内在的激情。真是烦那种做作的表情、动作,还有突然加入的抒情音乐。作为一个舞台背景的贵族,维斯康蒂的美感的确是一流的:不管是黑白光影,空间构图,白雪钟声,还是他受雷诺阿和意大利新现实主义影响的深焦全景长镜头,以及为了符合意大利新现实主义的道德主题——关怀弱者,而让一些穷人、狗、傻女人出境。虽然看似追求现实的真实,但实则虚假做作透了;反之,没有采用意大利新现实主义的布列松更能表现真实,一种更高级的内在(心)真实。 |

|

#重看#siff@新衡山;水城夜与雾,如空旷舞台,留给两颗寂寞心灵的互相慰藉,迷离波光折射在他们脸上,见证偶遇,倾谈,交心,误解,流连以及心碎;与你三日胜却数年,须知小花的产生,是为了在你的心旁逗留一瞬,只愿你能偶尔想起我。 |

|

A / 片中的人物有一种神秘的预知能力。他们召唤的不只是雨雪或雾气,更是一种能与环境连绵一体的忘我状态。当男主试图将女主从一个幻梦中拖曳而出时,物的运动开始逐渐升温,并在舞蹈中抵达分子颗粒般纯净的沸腾。最终雪的下落并非用来昭示某种神谕般的圣洁结局,而是作为一种稍纵即逝的凝固表征着依然存在的心境黏连。由此,预知的失落方才彰显了预知中意志之力的可贵。 |

|

一场邂逅,三日美梦。白雪之夜,望眼欲穿的爱情回归现实,你的泪,你的低语,淹没在她的笑声里。简单的故事,纠结的情愫,在维斯康蒂手里变得温婉动容。马斯楚真是楚楚可怜啊,跳舞那段很滑稽~ |

|

陀氏的故事加上维斯康蒂的写实,实在是太狠心太绝情了,一句“现在我也可以说,我曾经快乐过了”成了这段爱情最凄怆的注脚,最后在雪地里,娜塔莉远远跑回来的时候,我以为终于圆满,毕竟已经有了那么火热的赤忱相待,但是世事不遂人愿,欢宴终将散场。 |

|

陀氏原著还原度挺高,雪儿选角更是超贴切,维斯康蒂美学与故事格调亦是匹配,源于桥端小河畔的短暂情缘,止于大雪纷飞的戚戚哀怨。虽然现在看来连经典款帅哥马斯楚安尼都能惨遭NTR实在接受无能,可笑场频率依然莫名太高了点 @衡山胶片 |

|

我真替那姑娘捉急,每当她歇斯底里大哭或者大笑的时候。所有的爱情故事都是不科学的。维斯康蒂的电影是很符合我的审美情趣的,Maria Schell这个奥地利妞儿笑起来有点儿像罗密,但不如罗密生动可爱,此片中有些做作;马斯楚安尼的表现一如既往地好,就爱看他演戏。故事本身没啥说头,被说得太多了。 |

|

影片中段华丽至极,最后还是归于平静。在场景如此局限的意大利小镇,这完全是运用光线制造的奇迹。须知他爱的就是这样一个单纯得不可思议的姑娘,如果说他带她去舞厅让她见识到更为热情的世界而使她感动,那也是因为这种理解。所以结局是注定的。角色之间的镜像也很美好> < |

|

A. 与布列松的改编完全处于相反的两极。情感强度时刻拉满,剧烈到像一场彻夜无眠的fever dream,随时可能坠入眩晕,而就是这样一个浪漫到荒唐的故事,却仍无法自拔地深陷其中(甚至感同身受),归根到底是造梦的胜利:百转千回的运镜、徐徐流淌的光影、缠绵悱恻的配乐,和主演们神祇般的美貌,都在为这场一见钟情赋予一种致幻的“合理性”。维斯康蒂的功力在于那些高度提炼又具像化的情景和瞬间,一场舞蹈像是拍尽了爱情的起承转合:试探时的拘谨、宣泄时的狂喜、拥抱时的亲密、分开时的怅然,而一切反差又都在结尾被干净利落地总结。雪下的时候好美,停了以后好冷,但无论如何都刻骨铭心。 |

|

疯癫歇斯底里是陀思妥耶夫斯基的常态。死缠烂打的男人,苦苦守候的女人,都不会得到爱情。当你松弛下来,开开心心生活,爱情就在路的转角,在回眸的一瞬间。最喜欢跳舞那段。 |

|

好想重新把原著看一遍。電影的氣質果然和原著不同,不過也是很不錯的處理。 |

|

无幼稚不爱情,深思熟虑的都不配。 |

|

白色小夜曲。 |

|

恋爱心理学入门读物,男生必看! |

|

残破桥上的相遇,残破桥下的愿景,棚内搭起的假景,水城的镜花水月,下了又停的雪,被噪音压住的倾诉,狂舞难挡十点的叫喊,白夜一场梦,虚妄一场空。摄影打光有多美,“我可以说我也曾快乐过”就有多苦。该死的无药可救的浪漫。|2020第一部,理想的开始。|VCD影促会法文102分钟版 |

|

可怜的他只是一个备胎 但是只要和她在一起 哪怕她神经质 有一个放不下的人。只要多一秒 这种心情我能理解。最早小时候就听过邱岳峰版本,后来又看了小说 渐渐的 我开始对彼得堡的白夜好奇,黑白的电影看不出黑夜白昼,只是看到了他的无力,一如小说 一如邱岳峰的声音 |

|

另一个Visconti,又一个Visconti |

|

#296|無法忍受Maria Schell。 |

|

#4 维斯康蒂三连击pt 2,一个备胎的自我修养。。跳舞那段。。亚新微切头 |

|

纯 等 寻 舞 爱 逢 |

|

"這不僅僅是我生命中的一段插曲." 很喜歡當中一個從這個男人轉到另個男人的那個鏡頭切換.一時之間還真的反應不過來. |

|

关于孤独、梦、爱情、期待。。。 |

|

单身狗的孤独 |

|

中间小酒馆跳舞的那段,好像贝托鲁奇 |

|

首战维翁失败。爱情小品有多少好看过? |

|

完全是我的菜,梦三夜,醒来亦无怨,所以乖乖睡去了 |

|

不知原著会是何体验,就Visconti的改编版而言,这不就是Cinderella嘛!只有当时间被弱化之后Natalia才能获得短暂的快乐,而一旦象征着魔法消失的钟声响起,她便再度陷入等待的悲伤情绪中。声音参与叙事后,便始终以一种强硬的姿态介入Natalia和Mario的互动中,哪怕在雪夜Natalia准备接受Mario时听到钟声后也有一丝闪过的迟疑,在此Mario的角色呈现出多义性,他既是魔法的实施者,也是Natalia的爱慕者。而当童话中的公主终与王子相见,Visconti向观众呈现了圆满结局背后的代价,此时Mario变成背景人物,观众甚至无法分辨他看向的是天空还是地面,即使如此他仍然占据着重要的视线一隅,角色被赋予的意义“拯救”了这个人物。开头和结尾Mario只身一人的运镜都太美了。 |

|

4.5/5 白夜骤雪骤停 如爱火骤燃骤息 |

|

喜欢这种感觉的电影 |

|

威尼斯的桥和巷,街灯,流浪狗,还有踯躅的人。。。拍得超美 |

|

9.2,年度最佳爱情;如梦如幻月,若即若离花。清纯唯美,暗自神伤。爱情如此美好,又如此悲伤,相遇,孤独与感伤皆失,知晓,失望与惆怅渐长,拥有,世界皆因此而美妙,离别,就此凋零,不舍,心碎,谁能了。只因这美好,永生难忘。 |

|

方托马斯在威尼斯大战马斯楚安尼,方托马斯再一次得手了。 |

|

美得令人无语 |

|

【上海电影节展映】胶片版。字幕不佳。陀思妥耶夫斯基作品改编。作妖男与矫情女,三夜之爱敌不过一年之痒。因为剧情比较狗血,即便女主和摄影很美。我还是不喜欢这部电影,看得尴尬且无语。加上胶片画面暗,字幕差,新衡山影院闷热,忍不住中间睡了一段。现场观众多次笑场也觉得有些过了 |

|

女人都是疯子吗? |

|

看了个开头就睡过去了,感谢熊猫同学给我讲了剧情,就一很不识趣的女的,利用了人就跟别人跑了。醒来的时候发现57年拍出来的雪景真假! |

|

masterpiece!! |

|

3.5 比布列松版“好看“很多。从马塞洛嘴里说出“我只是一个普通平凡的男人”实在荒谬。雪儿的表演有点可云上身。 |

|

维斯康帝拍得这堆文学改编片,叫人胆寒. |

|

好的故事,胜过一切矫揉造作。 |

|

转折、转折、转折,一个普通的爱情故事因为一见钟情的闯入者被提升到了哲学的高度。威斯康迪的改编很成功,故事、场景构建、布光都是完美的。马斯楚安尼充分展示了他银幕“反英雄”的独特性。 |

|

干净 |

|

本来挺单纯一故事,看了一帮文艺青年的评论,真tmd会扯。电影是拿来看的,拿来享受的。文艺青年们就不同了,研究背景,研究电影史,“抱着一颗敬仰之心”。操蛋! |

|

这种女人怎么还不去死。 |

|

结尾要加颗星~ |

![豆瓣评分]() 8.0 (5648票)

8.0 (5648票)

![IMDB评分]() 7.8 (9,351票)

7.8 (9,351票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 89%

烂番茄: 89%![TMDB评分]() 7.49 (热度:13.71)

7.49 (热度:13.71)