|

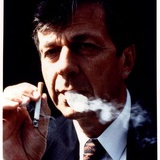

并不算多么制作上乘的纪录片,设定代入的角度,剪辑镜头机位,探讨话题都是老生常谈,但好在有几个出彩的人物穿针引线,比如颇具争议的DAVID CARR,他内句“媒介不是信息,信息本身就是媒介”的领悟还是挺能让媒体人深思的,至于传统媒体与新媒体的关系,肯定是继续共生下去的,谁生谁死本身就是伪命题 |

|

纽约时报在信息产业转型中面对的危机,传统新闻人David Carr代表的严肃写作和新媒体人Brian Stelter代表的140写作的拉据,还有大批Big names的倒掉,New names的兴起,是对KK《失控》里说到的,how we connect determines what we make and how we make it的绝佳例子。Fascinating! |

|

始终相信媒体业本身并不会消亡——只要内容存在,对内容的分析报道就必须存在。改变的是将内容带给读者的媒体形式和途径。对新形式的把握和经营模式的相应改变是新媒体存活的关键。纪录片本身也以报道为主,自身观点较为隐蔽,组织结构过于松散。 |

|

"我很鄙视不用twitter的同事,他们总在第二天讨论我前一晚看过的新闻";"媒介本身不是信息,信息才是媒介"——新老时报人对新媒体的态度 |

|

两位编剧Kate Novack和Andrew Rossi估计写的不是剧本,只是个具体的采访提纲,有目的性,但观点过于松散,犀利观点却也不时的闪现,像场游击战。《纽约时报》俨然是纽约客们的文化坐标,还有其权威性,就算视频和网络再强大,报纸肯定还会有其存在的价值,但愿the New York Times不倒!★★★ |

|

内容很一般,都是老生常谈,但看到传说中的《纽约时报》还是让人振奋不已,and it's great to finally put faces to names |

|

电影的结构很散,作为纪录片来说剪辑未免落于下乘。资料非常珍贵,包括Killer上任这段时间的风波、Judy Miller等等。David Carr被无限神化了。从个人来说是部有很多触动点的片子,但愿纽约时报不死。 |

|

在国内的媒体大环境下看这个纪录片很有隔岸观火的味道,但是,有关“传统媒体在数字时代的生存”的不少观点,平面媒体工作者不得不看。 |

|

这是潮流,没有办法的。 |

|

传统媒介在未来是否能自己养活自己,这个争论还在继续。通过对《纽约时报》这样顶级报纸编辑部的内部运作和工作体系的纪录确实让我们看到了西方报业是脱离政府在不断竞争中发展的,即便今天它真的破产了,也是新闻业传媒业抹不去的历史。 |

|

中心点和Moral Decay Issue被无数次地重复, 每天读时报的日子, 对我来说, 貌似是真的过去了. |

|

论报业媒体倒掉的可能性。 |

|

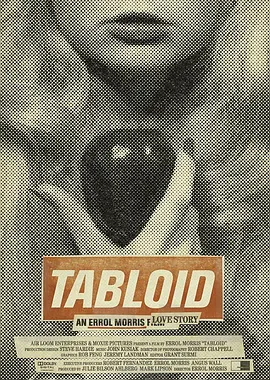

讲述《New York Times》的故事。以上。 |

|

以小见大是什么意思呢,比如说:配乐太多的纪录片基本上也就意味着拍摄者主观情绪很多,所以客观立场什么的就不用讨论了,比如这部片子。但无论如何全片都是能够紧紧抓住观者注意力,所以还是很好看就是了。 |

|

都是热点:纸媒会消亡吗?是的,在纸媒逐渐消亡的今天,纽约时报仍旧屹立在时代广场。(“你能想象没有纽约时报的世界吗?”)电影结构略微松散,但话题都很有吸引力。好向往的工作。。(Manager的房间里有一副巨大的《公民凯恩》的海报!) |

|

如果我有机会去美国,我一定会买一份《New York Times》回来做纪念!而且最好是我生日那天的报纸!#没办法亲身经历的事就试着体验一下吧# #片源Shared# |

|

把整片的事实理解以后拆分开来再用自己的方式组装回去 真是强大的植入信息方式。。电影叙事方式和NY Times要表达的观点皆是。。。比如 印象深刻的镜头是镂空的youtube频道纸,和他要表达的论据一样,是个碎片,不能全面支持观点,却给人很有说服力的错觉。。。。。。。会讲故事的人都是人才啊 |

|

讨论了传统媒体的存亡这个话题。主要以维基解密、推特和传统媒体的关系;媒体自身的经济支持;媒体人的理想、坚持、客观甚至骄傲。相比起来,做纸媒的真的要比做电视的冷静许多。本觉得拍摄得一般,直到最后普利策奖的时候图像和同期声的搭配算是妙手一笔。Media is not message, Message is media. |

|

#27th Sundance#美国纪录 结构略显松散 纸媒需要适应这个世界 但愿纽约时报不倒 |

|

不敢评价。 |

|

虽说大三以来就意识到以后工作应该不会干这一行 但心里还是很澎湃 新闻这项行业在我心里还是很棒(当然 是在相对自由的环境下) 纸媒作为传统媒体确实受到新媒体很大冲击 但我很认可Carr说的那些新媒体上的新闻 不管文章还是视频 都要依靠主流媒体 传统强势的纸媒若要终结 新媒体也不会独立存活 |

|

immigrant love 这个词确实蛮传神的 |

|

“we are independent of the presidency and we are going to do what we think is the right thing to do。” |

|

Carr真是一朵嗓音fluffy的奇葩【噗 |

|

Journalism style, but sloppily organized;都是老生常谈,其实我一直觉得卸下桎梏的关键只是在于敢不敢抛弃既成的形式, msgs are the media;"Don't think about the ppl that are gone, think about those made it |

|

传统报业消亡是无稽之谈。。只可能说其销量会被网媒削弱,那是经济上的部分损失,但是它存在的本质的功能和用途是整个社会正常运作的不可缺少的一环。。。 |

|

传统报业受新媒体的影响压力很大啊。 |

|

对网络给纸媒带来的冲击有一个全局的印象了。看看现在,各种纸媒争先开通微博发布新闻,真印证了老头子的那句话,New media will contain the old one. |

|

对新闻业和传媒始终充满好奇,所以有一种说不出的向往,即使明白这种向往大多是自己YY出来的美好的幻象.. |

|

说实话没看懂。只喜欢那个i'm not dead yet的pin |

|

不知新闻业,出版业也在不断地接近死亡,应该说是纸质时代快要终结了。 |

|

我以为判断一个公司的活力在于当其面临冲击时如何调整去适应或度过危机...而更高一层在于调整的动作是否涉及它原有的价值取向...如果价值取向发生改变,驱动原因又是什么....几点备忘:1.关于twitter:the value is listening to the wired collective voice. 2. the medium is not the message, the mess |

|

两年前的纪录片,探讨传统纸媒在新媒体冲击下的挣扎困惑和固守。David Karl挺反英雄的,真酷。还有愿NYT不倒。 |

|

媒介不是信息,信息才是媒介。 |

|

没有想象中的那么尖锐... |

|

纸媒衰退的最大代表NYT的一些故事。我觉得片子结构很清晰的恩 至少是有意思可以一看 那个David Carr太好玩了。BTW我不知道为什么突然自己对阅读和出版业产生重大兴趣啊。 |

|

估计NYT就死在这种莫名的优越感上。 |

|

严肃深入的专业新闻报道对于公众很重要,优秀报道需要专业新闻人从事,但优秀的报道从来不是免费的,只是因为现在信息传播成本太低,接近于零,所有人都在搭“免费信息”的便车,道德高尚的有觉悟主动掏钱“买信息”的人非常非常有限,就像片中所说:在互联网时代,我们已经被免费的东西宠坏了 |

|

一曲哀歌 |

|

编排和节奏都不算流畅的一部纪录片。里面的故事也算不上惊心动魄。 |

|

媒介生产、数字技术对新闻的影响 |

|

还是试图探讨传统媒体的生存问题,挖掘不深,成了一首挽歌。"头版内幕"这个名字不知道是谁编的 |

|

纽约时报的危机,片子里集中反映的是新兴媒体的竞争威胁,但对于自己的虚假新闻,却只是浅尝则止,似乎不是危机的要点。让人觉得探讨不够深入,或缺乏要点。不过尽管有危机,里面的人还都是挺牛的样子。 |

|

new old news |

|

message is the media. 看到纸媒曾经的荣光与延续至此刻的危机,代入感依然很强,并且对Press以及press release又有了更深刻的理解。 |

|

赞! |

|

Nytimes在新媒体上已经做的还可以了 |

|

没字幕跟起来好吃力 权当看流星了…… RIP Mr Carr |

|

NYT总部办公室设计得不错,空间大,阳光多 |

|

原来这个也有 |

![豆瓣评分]() 7.9 (2105票)

7.9 (2105票)

![IMDB评分]() 6.9 (3,456票)

6.9 (3,456票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 78%

烂番茄: 78%![Metacritics评分]() Metacritics: 68

Metacritics: 68![TMDB评分]() 6.88 (热度:0.60)

6.88 (热度:0.60)