|

在冷酷的凝视中,苏雷曼致敬John Berger,影像在时间轴展开,其连续性建构了无可逆转的观点陈述。片中出现的天使应该与Walter Benjamin的历史观和Paul Clee的「新天使」有着不少联系。作为集体的记忆,文明的言说,历史于当下诞生,在名为“进步”的风暴中来不及收拾过往的遍地尸骸而面向未来。巴勒斯坦作为一个“不存在”的“国家”,其民族性和集体意识正在悄然流逝,而极少数的个体,努力通过文化以记忆抵抗遗忘,留住最后一丝自我身份认同。大量的元素符号充斥全片,如开头偷柠檬的邻居等暗指以色列。巴勒斯坦拥有他们自己的未来,但这个未来是难以探寻的,怪诞的笑点层出不穷,但他们残酷地真实地存在着,哪里都是遗忘,哪里都不是家,归属感到底在何方。愿Oblivion永远只停留在影像世界里。 |

|

本届(迄今)新片最佳。从拿撒勒、巴黎到纽约,再回到拿撒勒,苏雷曼面对着镜头,成为了镜头。他观看世界——但这样的说法不尽准确,他已经偷偷修改了他正在观看的世界,将之变得空空荡荡,空空荡荡得如同舞台,适合上演一幕幕冷静、荒诞、意味深长、更接近现实的核心而非表层的寓言。 |

|

导演非常可爱,沿用对称美学以及三段式结构,把该死的政治问题具象化,最喜欢卢森堡公园的椅子和纽约超市的枪支两段。果然世界各地都有冷漠的人、没用的警察以及只关心噱头的政治白莲花。巴勒斯坦国将不国的控诉也融于戏谑之中。剧本精巧但也有不足:因场景割裂显得有些堆段子,有些矛盾的落脚点也有些过于轻盈,以至于失去了喜剧本该有的嘲讽力量。 |

|

玩弄各种符号,开头其实还有点罗伊·安德森的意思,后面就彻底空壳化和刻板化了。只能说有些场景还是可以的,但有一些确实让人不忍直视。鱼目混珠,鱼目多一点。不知道美国黑人看这片子会作何感想? |

|

可折叠的(凝练、节制、轻盈),可装裱的(对称、纵深、环绕),可涂鸦的(浮夸、冲撞、散漫),可演奏的(赋格、交响、律动)。如舍弃了越肩取景仅留特写的正反打镜头,面对面交谈,却如世界的两端。苏雷曼以反学院反潮流反技巧的“快门”本能,在电影史上留下了不可复制的划痕。 |

|

谁能想到这是一个战乱国家的电影啊!一个社恐电影人对世界的观察,对这永保好奇心、充满想象力和通透豁达的世界观产生剧烈的共鸣。明明那么幽默有趣,却像一个武器,在我因为身陷电影行业、多少被消磨了对电影的一些热情后,它把你向“对电影的热爱”的火焰中心又逼近了一大步,迅速找回最初的赤诚。为此,我哭红了眼。观影过程中我看了几次表,不是因为漫长,而是害怕它即将结束。感性上已打满分@siff |

|

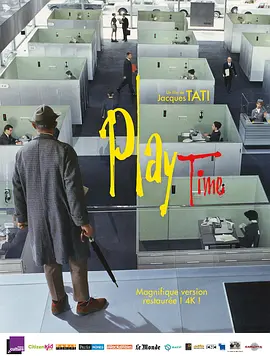

戛纳最后一部。有点哑剧和塔蒂的意思,男主一句话不说,全程用面瘫脸打量着光怪陆离的世界,所有人的动作都呆板可笑。献给巴勒斯坦。有时会觉得动作太刻意了。 |

|

真的要大呼可爱啊!导演兼主演像一只狐獴、地鼠或橘猫,清醒与警觉的眼神下糊着一层怯怯的萌态,看得小心肝都在消融。可明明电影充满残酷的冷冰的政治隐喻、国别思考,只是一旦运用那种童真的、瑰奇的、魔幻的形式呈现,那种漫画式的趣味就飙升了。尤其是全民武装、变装出行那几段,想象力格外有趣。而对称的画面、动作,以及重复的蠢蠢的运动轨迹,又是另一种强迫症式的美学,妙趣横生,赏心悦目。四星半。@上影节。在SFC上海影城观影,而16号正是在此偶遇配角盖尔·加西亚·贝纳尔。 |

|

无聊当有聊,把无趣当有趣,必是1星…导演你去拍歌舞片吧? |

|

栽种下的不是恶果而是柠檬树,扔车底的不是炸弹而是玫瑰花。如果你来自巴勒斯坦,地铁里会有凶煞的男人注视,的士上会有话唠的司机免单,头顶是直升飞机的嚣叫,身边是防爆警察在测量。通不过安检闸口,街道上婴儿都在持枪。迟钝的老太抢不到椅子,会飞的天使浪费了翅膀,所有人装扮成兔子,排斥龙虾。 |

|

在《时光依旧》里饰演男主中晚年阶段,苏雷曼同样没给自己台词,这些来自现实生活中的冷幽默,让人很容易想到雅克·塔蒂,但二者并不相同。苏雷曼的特色是文化味,镜头看似极简实则做了精巧的舞台设计,空间感和对称性强化人物在环境中的位置,他把极有限的成本用在刀刃上,靠智慧补足。

另个特色是当代性,行为表演意味重。他靠滑稽场面强调男主角——一位观察者——对环境的思考和疏离,靠频繁的意象镜头交待祖国的状况(飞机仿佛炮火,烟花犹似硝烟),看似松散的场景被背后的家国隐忧所贯穿,流露出“吾乡归何处,处处似吾乡”的世界性。

当下我们所有人都生活在别处,我微信地点是斯特灵。在电影正中间,苏雷曼只开口说自己是哪里人,仿佛要告诉我们,别处和此处都一样,祖国被其永远铭记。To begin where I am. |

|

#72nd Cannes# 主竞赛Special Mention+费比西。今年戛纳最后一场也是第20场主竞赛。不是最好的苏雷曼,但是是最寓言的那一部(无人的巴黎+群魔乱舞的纽约),“会有巴勒斯坦吗?”“绝对有,但不是在你我有生之年”。还是一个一个小段子,重复变奏三翻四抖,有些地方简直要把人笑死。费比西发给这部真是有勇气有品位! |

|

作为对观众们终场时尴尬鼓掌的有效治理,苏勒曼选择自己蹦迪。 |

|

让人想到他早期的片子,他的这种喜剧风格确实可以媲美一些喜剧大师了,不动声色的用视听制造喜剧效果,借用自己巴勒斯坦人的身份完全政治表达。一个巴勒斯坦人眼中的世界,在巴黎人民眼中他是空气,于是整个巴黎也是空无一人。到了纽约瞬间成了另外一番人人持枪的景象,最后直接用机场安检点拨一下,整部电影瞬间就清晰了起来。不愧是苏雷曼,拍出了四两拨千斤的效果。 |

|

想必苏雷曼将自己的许多亲身经历用喜剧化的手段融入了这部电影中,在巴勒斯坦、巴黎和纽约,他想为自己的电影找到投资,但却不经意间感受到这个世界隔绝与冷漠、偏见与疏离,邻居是如何定义的角色?他们介入我们的生活是否一种入侵?还是久居墙内早已失去了对他者的信任?我们下意识地躲闪,对于陌生的文化排挤,在巴勒斯坦,宗教的固执与最后年轻人的跳舞,寄托了苏雷曼对巴勒斯坦人身份解放的希望,而巴黎呢?在外籍劳工眼中它是权威,在游客眼中是美丽,在巴黎人眼中是矜持与审慎,抢椅子那幕真是讽刺了这种虚伪的高傲,纽约呢?是美国的所谓多元价值下的厚此薄彼,美国的两种面孔,在这里,巴勒斯坦远不是政治正确的代名词,而是被压制打压的对象,就如盖尔的客串,美国人的自由只不过是以他们的价值包裹下的理解,这个世界似乎仍然被大海所隔离 |

|

在完全没概念巴勒斯坦的情况下看了电影,画面干净,导演主演可爱,随处幽默感,直到主角忍不住去占卜,机场安检发功,再到最后一刻借由迪厅来打破之前所有的安静克制。最后字幕打出了 to Palestine 让人心颤。 出了影院就开始查巴勒斯坦,巴以冲突等等等等……然后认出了天使穿的是巴勒斯坦国旗,明白了为什么占卜师说会是巴勒斯坦。。但不是在他们有生之年。。明白了到处那些装腔作势奇怪的警察和可笑的医疗救援车。。。还有主演不停喝酒和那句经典台词“全世界喝酒是为了忘记,只有巴勒斯坦人是为了记住”。太多的隐喻无奈被包装在了精美安静的画面里,嗯这是一部看起来很不巴勒斯坦的巴勒斯坦的片子,导演想要拍中东与和平。。 |

|

3.5;罗伊·安德森式荒诞冷幽默,碎片式塔蒂,规整型面瘫基顿,若干个抽离现实的片段很迷人。远离家乡的旁观记录,数度以为被卷入非常事件,最终流向于泛日常。突破疆域寻求故音,那个消失的名字一定会再度出现。 |

|

完全是强迫症的“福利电影”。巴黎的救护车停止下来为流浪汉提供餐食服务,纽约的抗议者被NYPD追赶,然而故乡有柠檬树、聒噪管闲事的邻居和婆娑的树...这部小巧格局的片子把握着异乡人与家乡千愁百味的牵联,也有关于亚欧美三洲的时事纵横。当中导演在推销电影pitch所遭遇的困难更是点睛,一路下来饶有趣味。GGB几秒客串cameo实属最惊喜彩蛋!PS 在我眼里Suleiman其实比Banderas还值得获封影帝,那双不断观察又暗读一切的眼睛,幽默与焦虑都不动声色收于其中,完全点亮了这部电影。 |

|

7分,轻松有趣的小品,半自传与伪记录,冷幽默的导演,对各地符号化的描述,还是有些小心思的 |

|

8/10。很难绕开导演的巴勒斯坦身份去讨论影片,例如他的邻居堂而皇之进入院子里偷柠檬、剪树枝直至据为己有,似乎嘲讽了巴以的邻里关系,再如导演来到巴黎时,观察到黑人清洁工不满地看着法国庆典,也能够理解以色列境内巴勒斯坦人的心境。但更多时候苏雷曼的轻盈手法是反意图阐释的,从巴勒斯坦(街头械斗、赏鸽的警察对醉汉熟视无睹),巴黎(电轮滑警察、用苹果电脑写作与飞入屋内的鸟)再到纽约(公园的天使女人、机场安检时环身旋转的探测器),许多桥段魔幻而记忆犹新,但愉快的奇遇中仍逃不了外界对巴勒斯坦人的特殊性审视,巴黎的制片人因企划‘‘不够巴勒斯坦’’而否决他,纽约的黑人出租车司机不断惊叹他的巴勒斯坦身份(免了车费),即使在美籍阿拉伯人支持巴勒斯坦的礼堂集会,也不许鼓掌太多,隐晦显示出一种异乡人的身份禁锢与失语状态。 |

|

一出「巴勒斯坦人西行记」,苏雷曼往西去寻找理想中的天堂,却一次又一次见到同样的状况。导演同一种近乎木讷且夸张的手法(像低配版阿基)表现这种状况,比如纽约遍地都是人背着枪,警察却始终追着裸露的女子不放,制造出滑稽戏一般的喜剧效果。别处才是天堂吗?走过一圈的苏雷曼发现世界不过如此,于是那个令人厌恶的家乡也变得可爱起来。 |

|

轻松+愉快,但内里却是痛苦又深情。表达像那些悠闲的欧洲小漫画。又像是小民老二的作品变成了电影。 |

|

完美大概是不存在的,生活也不总朝着我们想要的方向走,那不如坦然接受,毕竟这就是这个世界具体的样子。 |

|

城市漫游片,确实很像罗伊安德森的《寒枝雀静》,但同时又提供了一种很智性的目光,这个目光不仅看着这个城市,也看着银幕前的每一个观众。 |

|

第一部苏雷曼,还是蛮喜欢。主要风格太独特了,偷窥狂苏雷曼老爷爷的社会观察记事,颇有些罗伊·安德森的感觉。从家乡到巴黎直到纽约,苏雷曼用自己拍电影的情节串联起来各个地点,即便观察有些夸张,些许情节因为缺乏背景而无法理解,但是其风格的轻松和可爱足够成为主竞赛最特别的影片之一。看完也不得不感慨一句:我们的社会到底怎么了。 |

|

荒诞久了,其实就有些无聊了。 |

|

没有话语权,冷眼看世界,全程正反打喜感荒诞政治片。 |

|

画面的对称到剪辑的对仗,依旧延续个人风格(很罗伊安德森)。导演即作为巴勒斯坦人存在,又同时身为旁观者。相比起以往的作品,这部的隐喻(或者是明喻)和政治诉求都直白了当了许多,但是还是比帕纳西给人感觉好多了。 |

|

上帝是巴勒斯坦人,他行走在人间。自编自导自演的苏雷曼,用两句对白和几乎全程正对镜头的方式拍出了一部大型Vlog电影,对称构图堪称教科书级别。如果说从头到尾画面都是工整的、清洁的、神性的,剧终镜头一下带出了巴勒斯坦最世俗的一面,狂野、青春、迷幻... |

|

导演对奇数与偶数的排列组合有着堪称强迫症式的审美,全片也运用了大量的中心构图,画面极度引起舒适。默不作声的导演本人,用他充满疑惑又时而狡黠的眼神望着这个怪诞的世界,企图用一个又一个比空调还冷的笑话来解构这个世界,过于零碎却又十分精准。来自战乱国家的艺术,献给巴勒斯坦,也献给世界和平。@SIFF2019 |

|

#2019欧盟电影展# 86/100,完全的意外之喜!是一个近似韦斯安德森+雅克塔蒂风格的喜剧电影,规矩构图下用大量固定镜头来呈现空间,由极度均一的视线引发动作的迟滞,辅以灵巧的正反打镜头,生成了效果极佳的幽默性。氛围轻松又愉悦。但冷幽默表层之下又潜藏着类似《同义词》般的政治表意,一切可供拆解的视觉符号全都在演绎完毕后才生成含义,完全不会让人反感。//在影院和全体观众一起开怀大笑简直满足。 |

|

伊利亚·苏雷曼对所处环境有着透彻观察,沉静地纪录着世界变化。镜头在主观与客观间反复交替,巴勒斯坦、法国、美国,苏雷曼置身其中,他是导演、更是观察者,无论所处之地是否繁荣,都有破败不堪与之对照。可这种尖锐却被表达得异常轻松愉悦,并与苏雷曼紧闭的双唇微妙共处,似乎太多问题已在这个世界玩笑般失语。 |

|

3.5 看到中途惊觉“必是天堂”的遣词中带有质朴的疑问(用“天堂”此类外物所指暗涉现实),这种不确定是导演基于自身社会角色对地域文化发出的一次恳切的质询,以可能的奇遇表现想象的丰饶,外景的荒无人烟(“天堂”的想象)即是抹杀,位于中轴线位置(以此展示导演对数字的迷恋)的中心人物被剥夺语言权之后便被强迫与观众互动(仿佛求救),电影回归到最本质的“中介”功能上,银幕因此成为交流的窗口——其中追逐戏份是元电影的一种可能变化形态,而当群众出现,电影逐渐回归影像本身,语言却一跃成为强调身份(政治)的工具——影像被他者所主宰。 |

|

挺漂亮的一部电影,比较别致。整个电影都是比较夸张的表达方式。很多画面有隐喻需要解读,懒得去解读。 |

|

#SIFF22#全程面瘫脸冷漠看世界,而世界里的人们一张张扑克脸,机械的动作,可笑的行为。这就当今世界最形象的展现。电影的意识形态高分,导演的审美趣味也值得赞扬。最后结束放佛从迪厅走出来,踏着鼓点整个人都high了。这就是观影体验。 |

|

除了城市奇观调度,就只剩段子手天堂了。 |

|

把数次看似迎面而来的威胁揭示为误识的尴尬处境,是幽默,也是对叙事真空的掩饰。属于那种有一点小天才然后把它当成魔法棒去无限生产最后导致文本层次和影像节奏逐渐崩坏走向乏味的电影。 |

|

真实喜爱,把电影做成了 art installation. 这是我看过最喜欢的没有情节的电影了。前面一大半只是觉得很特别很有趣,到了纽约的部分恍然大悟。走过大半个地球,回到拿撒勒郊外看那个运水的女子,是一封写给巴勒斯坦的情书了。让我想到在纽约看的话剧Nassim, 来自伊朗的剧作家Nassim同样把自己作为剧中主角,让世界给故乡写诗。 |

|

D / 好笑是好笑,但是戛纳主竞赛.....? |

|

比预期要好太多,仍然呈现为The time that remains的后续时态,正是它由头至尾在前作遗产的空壳里(父母皆过世的故居、巴勒斯坦与世界现状),维持住了笨拙的机械与刻板,且放弃充实的情感叙述,让它比前作好了太多。本片的机械性不止延续前作大量僵硬的重复动作,更进一步地衍生了一种镜像人(威士忌兄弟、望远镜警察等),几人毫无缘由地将动作完全对称。甚至有很多假动作,在Mac上拼命打字实际上根本没开机(Logo没亮);出租车在城市兜圈一直没有跳表。也难得在机场安检段落里出现了近乎女忍者的超离场面。 |

|

《观看之道》大型现场教学。 |

|

#2020深圳欧盟影展#又是一个小惊喜,非常对称非常美,又有怪异的趣味,另类巴黎纽约游记片,对城市的刻板印象表达得非常有趣(空荡冷漠高福利的欧洲,人人持枪牛鬼蛇神的美国,相同的是到处都是警察和武器),每个片段全是象征和隐喻,简直像寓言漫画,这种高度提炼又以极强的舞台感呈现的风格显然有比较高的进入门槛但我很喜欢。显然他不是为了讲故事,而是为了展现自己的印象。深深藏在其中的其实是对故土的热爱和对独立的向往。导演老爷爷的憨憨做派很像塔蒂了。看完后被同行的以色列朋友科普了巴以独立冲突,一下子觉得层次感多了许多,对比当下感觉很有意思。 |

|

天堂会有的,巴勒斯坦一定会重现于世,虽然必定不能在有生之年发生,却是来世迟来的应许。隐形人和异乡客看世界的社论镜头下,电影人和电影的位置从未如此明晰。导演不加批判又满目审视的赤子目光将愤怒控诉的政治檄文包装为诙谐荒谬的喜剧闲话,对称构图行为艺术的松散片段以精心编排严整递进的观点骨架贯连。种种地狱笑话影像非但没有中和冷酷声讨的内核,反而借讽刺漫画滤镜扭曲增强的现实世界镜像凸显无处为家的巴勒斯坦人遭遇无所不在广漠敌意的日常境遇。因此沉默观察不仅是效仿早期默片风貌的主动选择,更是文化身份在全球围剿下被迫孤立噤若寒蝉的有力表达。元互涉的文字游戏嘲解亲身遇冷经历的同时挑衅言明,本片正是自诩多元实则狭隘的西方视野中所谓缺乏巴勒斯坦性的国族想象写作。故土不存的遗忘魔咒震耳欲聋,而希望的音符却未被彻底淹没。 |

|

真当自己安切洛蒂呢 |

|

虽说沉重的事情轻松讲总是显得比较高级,可这也有点太轻了……一个能够随意辗转巴勒斯坦、巴黎和纽约的电影导演,到底是不是一个“完美的陌生人”?进一步地,这些致力于巧思镜头和趣味桥段的“小清新”式的场面调度,到底是一种向悲而喜的深意,还是避重就轻的掩饰呢? |

|

符号的拼贴,呆萌荒诞喜剧,但除此之外?? |

|

鹏飞及其先驱者。 |

|

从巴勒斯坦到巴黎纽约(世界之都),仅有的两句台词回答不可避免的身份问题,除此之外只观察不说话,全程无语;除了随车一段全程固定镜头,强化观察感。关于政治和生活的寓言,满满的讽刺幽默。“会有巴勒斯坦国的,但不在你我有生之年。”It must be heaven 7/10 |

|

神圣以色列开后门暴揍突入巴勒斯坦,蛇的报恩,鸡肉喝酒,墨镜蒙眼,论水的运输方式;巴黎鬼城,街角福利,车下之花,城门坦克,马粪机器,庆典B面之抢凳子和飞走的鸟;枪械日常,一次掌声,异乡死神,中央公园天使果奔,喝酒是为了记忆而非忘却,纽约终于让沉默多年的苏雷曼在屏幕上开口说话了;不过这次拍得真是随性过头,仿佛又回到类似当年巴勒斯坦忍者的那种乱来…… |

|

B,本质上是更为松散、轻盈的抖音视频。多次重置视角,但始终规避情感参与,一个冷冷的看客,带不来太大的触动。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (3565票)

7.6 (3565票)

![IMDB评分]() 7.0 (5,471票)

7.0 (5,471票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 68

Metacritics: 68![TMDB评分]() 6.50 (热度:9.05)

6.50 (热度:9.05)