|

他孑然一身,没有爱,在那个没有稳定价值的时代里。 |

|

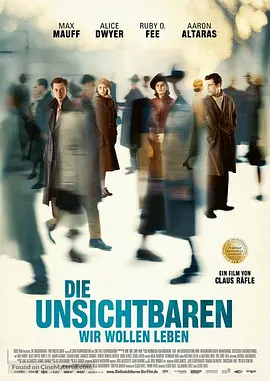

根据德国二战后最知名的小说之一——伦茨的《德语课》改编的同名电影,在考究的摄影、充满意识流和象征色彩的影像手法,以及充满张力与压抑氛围的戏剧意象营造等方面,让人印象深刻。几位主角的人物塑造与表演都可圈可点。唯一的缺憾是最后半个多小时节奏略快,对人物性情转变交代不足。而影片内容本身,正是二战尤其是冷战结束以来,德国电影反思极权主义、反思权力对人的异化的思想文化谱系的一部分。恪守职责与遵从内心道德律之间的矛盾,国家法制与私人情感之间的矛盾,家庭权力与个人自由之间的矛盾等,在影片中都展现无余。值得反复回味与沉思的好电影。 |

|

一个海旁滩涂,两户人家,折射出第三帝国对文化和人性的蹂躏和摧残,父亲的人设代表着反人类的第三帝国。摄影上的考究给影片增色不少,每一帧都犹如一幅油画,紧贴主题。有点惋惜的是,对儿子长大后的心理变化刻画不够,略有跳戏。 |

|

时代的烙印 正直的邪恶 我不喜欢这里面的海 太冷了 |

|

片名《德语课》不够有概括性,反而是德语课的作文题~尽职的快乐更能概括影片内容。影片讨论了二战纳粹德国文化高压下的一个小乡村的故事,为了尽职男主的爸爸(警察)不分是非对错,不讲亲情友情,残忍对待自己的朋友、孩子。很久后上级的画画禁令停止后,他还继续执勤,继续仇视画家,烧画,而男主也继续偷画藏画。父子俩都犯了后遗症。每个工作都有职责,但是一些特殊时期,我们能否分清是非对错,尽职就永远是对的吗?影片大部分时间里都是灰色的的画面,有些压抑但又不至于喘不过气,故事也不血腥,值得一看。是二战反思题材的重要作品。 |

|

或许是因为海浪,滩涂,沙丘,高而枯的杂草,火焰和画作,这部片让我想到《燃烧女子的肖像》。色调和质感也都是很好的,但叙事,就像不少人说的,后面没有交代清楚,我需要细想、分析后,才明白西吉偷画是因为「被迫失去、被剥夺」的ptsd,而非他爱那些画爱到想私藏。西吉的这个动机很重要,它与父亲战后依然烧画的行为相呼应,让父亲不仅仅是对体制和规则僵死的盲从,而是点明:战后社会中每个人都带着过去那个异化人性的社会的伤痕在生活。由此,这部片的反思上了一个高度。 |

|

大人如何把孩子逼疯,又让孩子来负责 |

|

你偷画,我藏画。你虐待我,你折磨我。母亲只是在一旁沉默。我不知所措,难以分清对错。我的姐姐独立勇敢且叛逆。我还有一个教父,他教我绘画,他带我看落日海边的夕阳。你们让我的灵魂撕裂又愈合。然而撕裂的灵魂终究不能还原。坚持要写完最后的作文,忘不下被带走的哥哥。埋在土中的舞女,沙滩上惊起海鸥。 |

|

鲜明可见极权政治对个人、对艺术的戕害。鸥鸟、滩涂与大海横贯电影始终。全片色调暗沉、昏黄,可在父亲离开后,那片海水都变得清亮起来。男孩阴沉地骑着自行车,一遍遍沿海而行,这样的镜头占据了他孤单、摇摆的整个童年。联想起《劫掠欧罗巴》这本书。 |

|

非常有力道的一个故事,特别高级,但是片子最后半小时的节奏在改编上显得略仓促,男孩长大后的心理变化有点跳,但这正是这个故事的厉害之处所在,如此处理就显得不够细腻,让主题的冲击力变弱,可能是原著小说改编难度太大吧。男孩游走在父亲和画家时间,在两个男人的对抗中,画家也没有比父亲这种人善良多少,甚至更糟糕。 |

|

无可挑剔的镜头语言,毫不留情地一帧一帧刻画着人的天性、兽性、奴性 |

|

恪尽职守之恶,主线竟然不是“德语课”。活在这样的家庭太压抑了!为什么一家三口不把父亲杀死?纳粹余孽思想未灭,典型日耳曼长相的Ulrich Noethen饰演铁腕纳粹军官简直天作之合,不寒而栗。被破坏没收的画作,遍地海鸟骸骨的破屋,一望无际的海滩,平静寡言的影像,以阴郁唯美、恰如油画质感的摄影映现,挤压出沉郁窒息的基调,奈何节奏和场面调度把握失彩。小男孩长大了好帅!终于等到出场的Louis Hofmann小帅哥哭唧唧弱态我见犹怜。(年初的《波斯语课》,年末的《德语课》。渴望多年奈何都无缘,终究等到这一天,天时地利人和,逮到机会来到港澳“特供”德国电影节!去他爹的北京特供德国电影节!)@德国电影节澳门站 |

|

@2020-07-11 20:03:28 |

|

按照弗洛姆的说法,有种人希望通过成为类似国家民族这样的大幻想的一部分,而消除自己的无力感,而有的人是通过掌控别人来消除自己的渺小感。纳粹德国就是这样一个国家,西吉的父亲就是这样一个人,同时,对权威的顺从也是导致人的异化的原因之一。弗洛姆在《健全的社会》中旗帜鲜明地指出爱国主义与民粹都是有精神病症的人。可惜的是西吉这个孩子。想起了文革中张红兵举报自己母亲,并导致自己母亲被枪毙的事,都是一样的,都是得了精神病的人。 |

|

比较闷,看不进去。 |

|

电影本身还好了,说是隐喻,差不多也都快明着来了……观影交流请的大佬非常推崇,但我恰好一直对这种手法不太感冒,并不觉得有高杆到哪里去 |

|

纳粹影响下的畸形的家庭模板,父母都是不正常的,受影响最大的是孩子。男孩从受父亲霸权控制高密到救哥哥护教父反对父权,这都挺清晰的。但是直到男孩过渡到青年时期这个转折出现的时候,一种突然到来了。男孩小时候长期受到的影响是应该要有所体现的,比如他偷偷拿走教父的画,把撕碎的画收起来等等。可青年了却直接窃画,这个行为应该是没有任何铺垫,是直接给的。一个少年被毁灭的故事应该不会在这么重要的节点上没了细节啊。片子的摄影确实好。 |

|

看着他从一个小孩长成大人,感触很多。喜欢他姐姐和那个舞者。他教你画什么?画痛苦的感受。这句台词有惊讶到我。或许这就是画画的意义吧,是安慰,通过描述痛苦去消解痛苦的郁结。 |

|

3.5 可能是属于德国民族更擅长的命题作文,平庸之恶在此处题为“尽责的快乐”,抓耳挠腮的男主回首自己在滩涂边的童年,交出了一大摞笔记本答卷,电影的情绪很大程度依靠环境来展现,除了父亲离开后有大家都有一丝欢愉轻松,其他时候基本音乐都没,色调黯然压抑,天气永远阴沉,海边的飞鸟只剩骸骨,连长长的秋千都倚着被禁锢的悲伤灵魂,剪辑干脆利落,没有废话,绝望到骨子里时,人也许就像临终的邻居一样,只能故作欢颜对你说一句:“多陪陪他。” 节奏略显不均,如果前半程加紧一拍,后半程放慢一小步,多些阐释与铺陈小男主的性格转变就更好了 #SFM |

|

三个被战争所束缚的男人啊,传统的德国对战争反思,片中几乎看不到什么二战或纳粹的痕迹,但又处处刻画了他对人们的影响。画面是老传统的风格,配这部电影在合适不过了。 |

|

清冷的镜头语言,描述了什么叫做病态。对于Jens回家后继续烧画我能理解,可是Sieggi偷画的病态行为确实让我没想到。 |

|

文大革命也不是只有这里才有,摄影还不搓。 |

|

尽职的“快乐”,可见战争与极权逼人疯狂。 |

|

6/10 |

|

原来童年也未必是最快乐的时光。 |

|

故事有些虐心,拍得有点沉闷,画面比较美,情节与德语课关系不多,更多的是与父亲、画家之间的故事。不知为什么,看到后面有些拖拉,只好草草看过。 |

|

电影气质更多的来自于原著作品的质感,也因为改变,作品本身的力量感被叙事所拖累。可圈可点但不够成令人难忘。 |

|

导演的艺术造诣拉满,拍的镜头都很有韵味。不过电影毕竟还是以人为主角,镜头放到演员身上的时候,镜头就差多,显得过于艺术了,没多少人味。可能和演员演技和剧本有关,导演也没深入题材,imdb评分就比较准,6.9分。 |

|

7分。如果制度发生了偏离,人是否应该先自己判断是非呢?一味地遵守规则,不仅不考虑人情更不判断是非正义,就会成为电影中这么无情的父亲。我也无法判断他是本性如此还是被纳粹荼毒,如果人活着没有人性,那是极其可怕的事情。电影的问题在于男孩的转变,似乎快得有点无法自圆其说,毕竟他也曾是敢于绘画的人。可怜的是,父亲依然是父亲,画家依然在画画,而男孩却长成了撕裂的自己。 |

|

以小见大 |

|

20.11.21 法文

战争给人带来的畸形是莫比乌斯环式的,没有开始,也没有结束 |

|

出乎意料的好看 因为是讲画家的电影 导演对摄影和美术异常用心 是用作画的心态在设计镜头了 造型构图色彩光影充满艺术气质 虽然电影十分压抑 然而看到的画面依然让人很享受每一秒 看完就迫不及待想看第一遍 人物的服装非常有年代感和质感 明明是在用眼睛看却仿佛手摸在那些布料上 几处海滩上的大广角戏呈现的空间非常广阔 有着打破屏幕 邀请观众置身于同一空间的效果 剥夺人的思想和自由就跟杀人一样邪恶 纳粹不光屠杀别的民族和国家 对内的残害也从未停止 导演在映后表示 现在重拍这部电影是因为德国的民粹主义抬头 让他很担心这个社会的走向 希望唤起人们再次反思纳粹时期并保持警惕 编剧是导演母亲 他也提到改拍成电影难度最大的是取舍 原著作者遗孀看完电影后表示作者如果能看到这部电影一定会很喜欢 @歌德学院 |

|

一个抢画儿抢出了执念,一个偸画偸出了执念,爷儿俩虽然都在享受「尽职的快乐」,但我很难分清这两种「快乐」(包括由此延伸出的各种纳粹与反纳粹形式)到底哪一个更病态。至于制作层面,哪儿都好,就是叙事太闷了。 |

|

压抑的父权,扭曲人性 |

|

疯狂的年代人人都是兽 |

|

反纳粹主题诞生了许多经典电影。我们的KANG RI 题材电影什么时候能引起世界共鸣? |

|

奥地利美术生竟然禁止作画 |

|

恶法背景下,尽职焉能有快乐? |

|

就,跟没能看下去的原作给我感觉差不多,阴郁,沉闷,不知所谓。我跟德国文化真是八字不合。 |

|

画面好,摄影师挺厉害 |

|

祭奠虾米音乐,永失我爱!一把火,烧毁了年少时心动,看夕阳,如何画出痛苦的形状,偷偷藏起来的每一幅画,那不是燃烧的声音,而是心房被炸裂,再也拼不起来的声音;一行代码,删除了所有的回忆,一句停服,所有歌单评论湮灭殆尽。烧毁所有病态,清除所有异端,你尽管烧,你尽管删,任百年千年之后,谁还记得,你是主流,你至高无上。骨子里的纳粹魂,忠诚服从,卖儿子,卖挚友。父权强权模因不死 |

|

根据伦茨同名小说改编。其在意义与风格上是与《白丝带》是一脉相承的,但叙述远不如后者流畅,锋芒也不犀利。故事的背景放到二战期间石勒苏益格的一个村子,试图将二战与德国固有的父权制及服从与尽职的天性联系到一起。但感觉有些温吞与含糊,加入了过多的东西。父亲的形象过于模式化与漫画化,而儿子的形象又很模糊。“尽职的快乐”没什么不对,导演却将其与意识形态混杂到了一起。未读过小说,仅就电影来说,其批判的指向失去准头。

|

|

思想文化可以被清洗、劫掠,但赤子之心不容被摧毀。 |

|

苦难色调 |

|

战争是一面照妖镜,让恶人现出原形,战争也是一粒毒药,让人痛苦,让人性扭曲。相较于母亲的沉默,姐姐的逃避,西吉脆弱的反抗显得如此耀眼,不过最后他也没有逃脱战争对他心灵的吞噬。 |

|

如果孩子是一块洁白的画布,每一个人都在向上面肆意作画,如果人生是一块画布,社会在上面肆意作画,你我面对画笔又会做出怎样的抉择,光是做自己认为对的事就够了吗?Sfc学术展 |

|

就像《白丝带》里的孩子们长大成人,历经劫难与动荡之后,并不完美的传统社会遭到进一步摧毁,父权专制肆意毒害着个体,令新一代怯懦、偏执,无处可逃。即便父亲因社会变革而退场,执掌法律的还是那群盖世太保。若不愿因失望而陷入犬儒,就应该思考历史,不再假装什么都没有改变。 |

|

了解下原著好像很厉害的感觉 战争结束了 可战争留下的后遗症并没有消失 画面很美 果然是出自王冠导演之手 |

|

不知原著怎样,但此片确实看着感觉一般,足够文艺但无法吸引我看下去,可能是剧本的问题吧;10分钟弃剧。 |

|

时代的悲剧 |

![豆瓣评分]() 7.5 (872票)

7.5 (872票)

![IMDB评分]() 6.8 (1,477票)

6.8 (1,477票)![TMDB评分]() 6.50 (热度:4.66)

6.50 (热度:4.66)